“社内外の「知の結集」で生み出すイノベーション”と題して、朝日インタラクティブがオンラインで開催した「CNET Japan Live 2022」に3月3日、オルビス 執行役員 ブランドデザイン・QCD担当の西野英美氏が登壇した。

オルビスは、2018年以降を第二創業期と位置付けてリブランディングを行い、いまでは新規事業をはじめとする多角的な取り組みを推進しているという。2002年に入社して以来、「ブランドがいい時も苦しかった時も、色々と経験してきた」という西野氏が、「目指す未来の実現に向けた新規事業開発の量産の秘訣」と題し、オルビスの“成功体験”を明かした。

最初に西野氏は、新規事業を作っていくうえで、何がもっとも重要かについて触れた。それは、「目指す未来」が定まっていることだという。具体的には、ブランドのパーパス、ミッション、存在意義、あるいは提供価値などだ。

「目指す未来が定まらないまま新規事業に取りかかると、場当たり的になり、外部からの見られ方も揺らいでしまう。オルビスもかつて、自社の提供価値が希薄化し、そんな状況に陥っていた」と西野氏。

現在のオルビスは、「オルビスユー」というエイジングのスキンケアをブランドの象徴商品に据え、新規事業の“量産”にも成功しているが、その背景には「どういう存在意義でこのブランドの価値を発揮していくのか」というリブランディングの取り組みがあった。

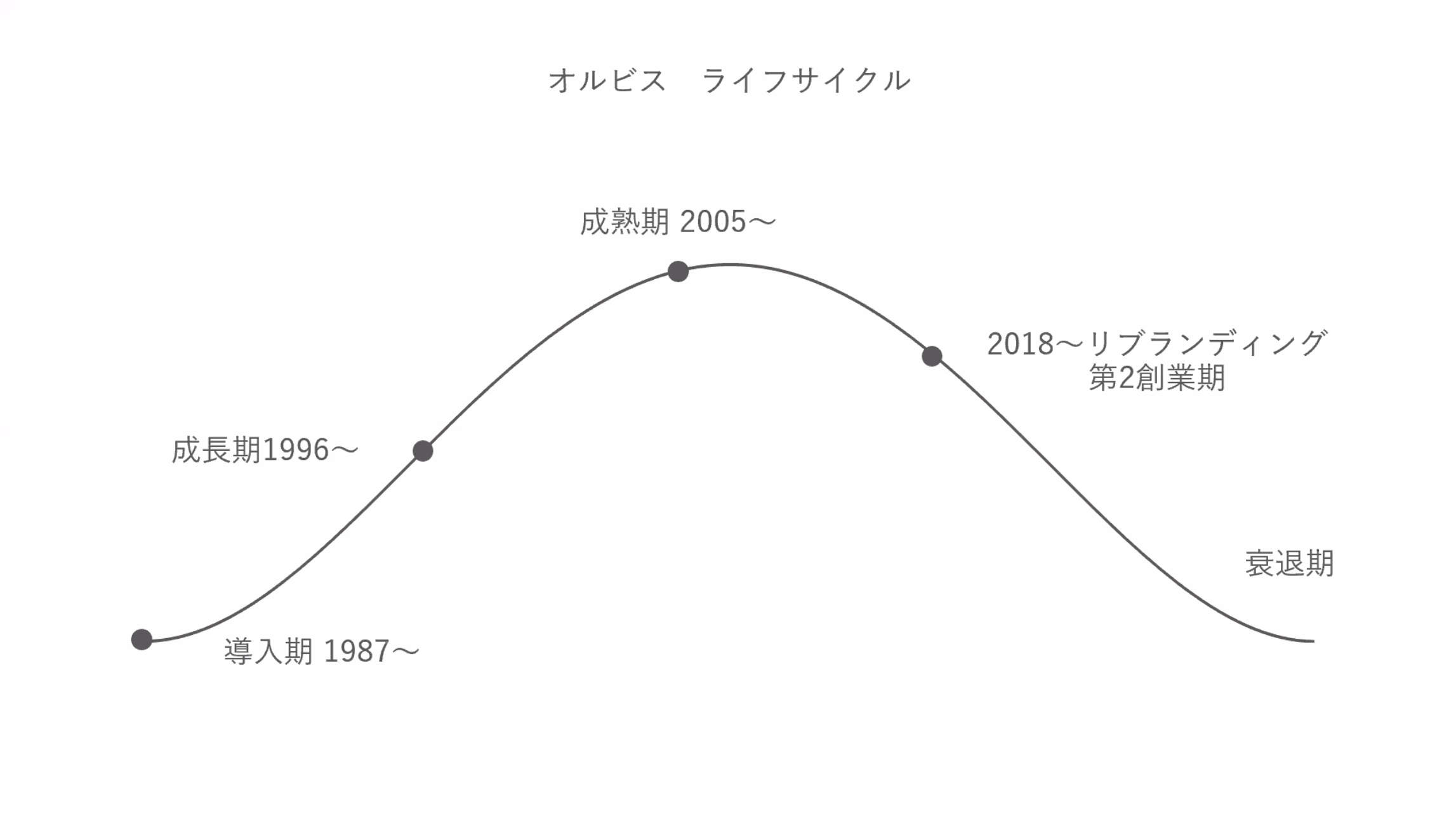

西野氏が示した「オルビスのライフサイクル」によると、1987年の創業から2005年までは成長期。その後、成熟期を迎え勢いは衰えて、2018年に第二創業を迎えている。西野氏は、その動向を具体的に振り返りながら、リブランディングに踏み切った理由を説明した。

1987年、オルビスが創業した頃は、まさにバブルの時代。化粧品に限らず、あらゆるものが華美だった。対して、オルビスが掲げたのは、「化粧品そのものを華美にするのではなく、肌本来の力を信じて、肌そのものを美しくしよう」という、当時のビューティーの概念を覆す価値観だ。

さらに、顧客とのコミュニケーションも斬新だったという。まだ通信販売が主流ではなかった時代に、1品から送料無料で商品を届けた。開封後でも肌に合わなかった品物は、オルビスが返送料を負担して返品、交換を受け付けた。当時は珍しかったフリーダイヤルをいち早く導入し、何分かけても無料。西野氏は、「とにかく顧客視点でやってきた」と話す。

90年代後半から2000年代にかけては、1999年に自社ECサイトを立ち上げた“先行者メリット”を享受したという。もともと電話やFAXなどで注文を受けていたため、ECサイトを店舗より先にオープンしたのだ。

毎月のように顧客にカタログを送り、そこを起点に購買を促進できた。そのため、バラエティ豊かな商品を展開するようになった。しかし、顧客の購買行動データを活用したマーケティングがオルビスの強みとなったとき、逆にそれが仇になっていったという。

「顧客の購買行動が手に取るように分かるがゆえに、このキャンペーンを打つとこれくらいのレスポンスが返ってくるという、“キャンペーン偏重”に陥った。しかも、自分たちで気がつかないうちにそうなっていき、社内の目線が合わなくなっていった」と、西野氏は振り返る。

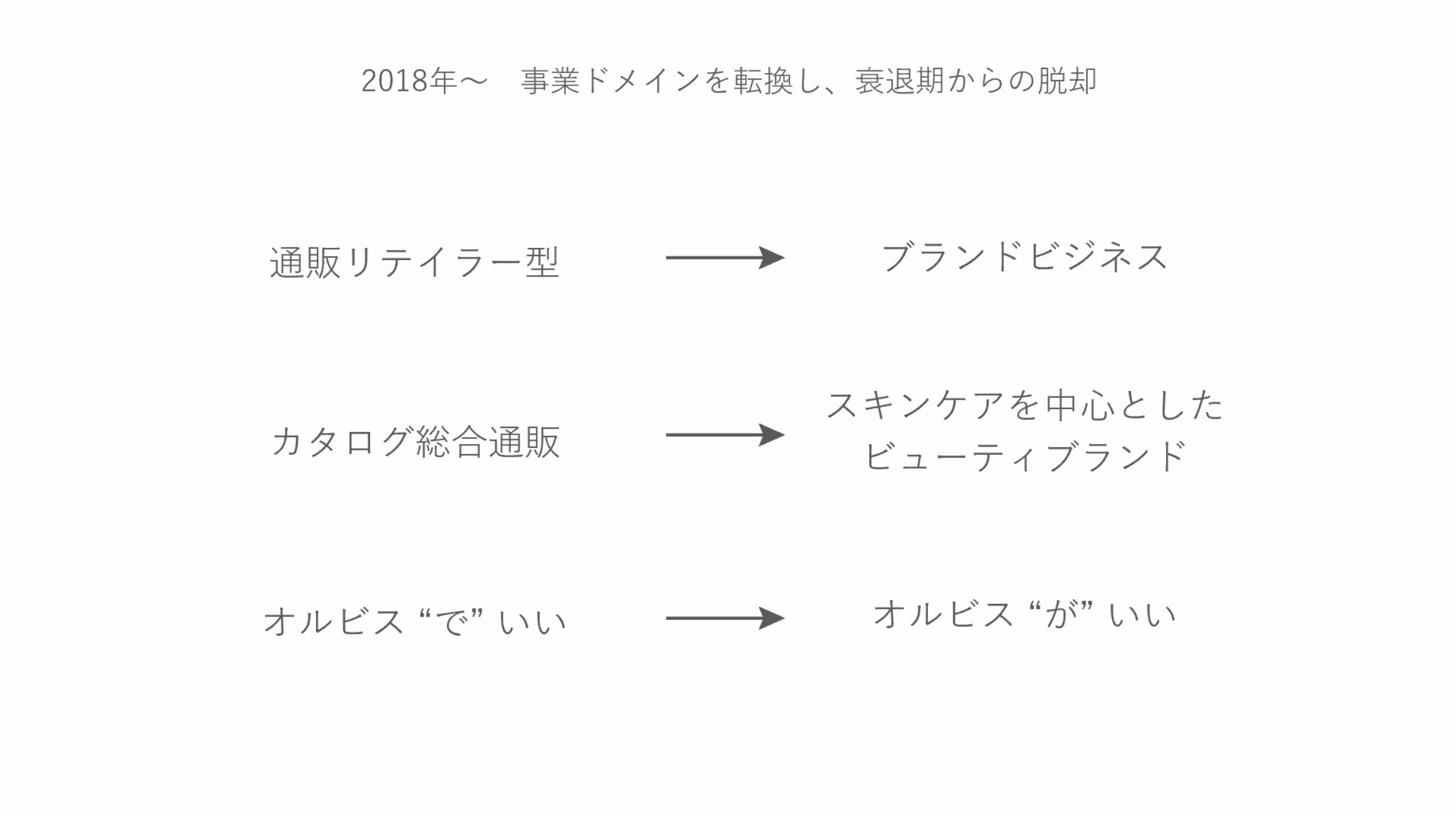

カタログには、靴下もあれば洗剤まである。ありとあらゆるものが、満遍なく個性を発揮しながら並べられていた。「何かしら買っていただこう」というアプローチゆえに、顧客もボリュームディスカウント目的で、「これもついでに買っておこう」「オルビス“で”いいや」と顧客体験は低下していった。

西野氏は、「決してお客様が悪いのではなくて、私たちがそういう関係性を作り上げてしまった。これが一番の反省点であり、オルビスがリブランディングに踏み切った理由」と打ち明けた。

事業やブランドを存続させていくためには、「自分たちのあるべき姿」や「何で1番価値を発揮して、顧客とつながっていくのか」という、提供価値の明確化が不可欠だ。そのために、初めてオルビスの事業やサービスを立ち上げたときの想いや目的を、徹底的に調べた。すると、「私たちは、1人ひとりの肌の力を信じて、引き出すことを強みとするブランドだ」と、昔からずっと唱え続けてきたことが明らかになった。

そこでリブランディングでは、創業からのオルビスの想いを、「スマートエージング」というキーワードに昇華させたという。「年齢に抗うとか抵抗をするというより、受け入れながらその人らしい年齢の重ね方ができるということを、スキンケアを通じて体験としてご提供したい」と、確固たる提供価値を明確にできたのだ。

ちなみに、リブランディングに際して、「私たちって何屋だと思う?」と社員に聞いてまわったところ、「通信販売の会社」「オイルカットの化粧品の会社」など、バラバラの回答が返ってきたという。「会社が成長して規模が大きくなり、社員も入れ替わってくると、原点を思い出す人が減ってきて“手段”だったものが、あたかも自社のアイデンティティかのようになる。これは成長を遂げてきた会社ほど、陥りやすい罠かもしれない。社員の目線がバラバラになっていたら要注意だ」と、西野氏は補足した。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する