気づけば多くの人にとって当たり前のサービスとなったスマートフォン決済。かつての激しい還元合戦は鳴りを潜めたが、現在も利用拡大に向け各社がさまざまな施策を展開し、激しい競争が続いている。

特にここ最近活発なのが、楽天グループ傘下の楽天ペイメントが提供する「楽天ペイ」だ。楽天ペイは7月12日から大規模なキャンペーン「おトクなペイは楽天ペイ スーパー還元」を実施している。

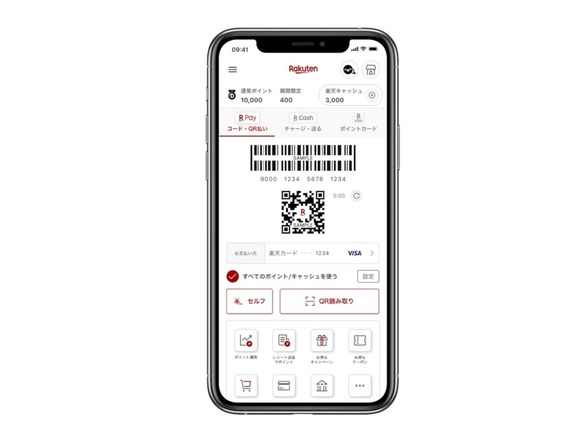

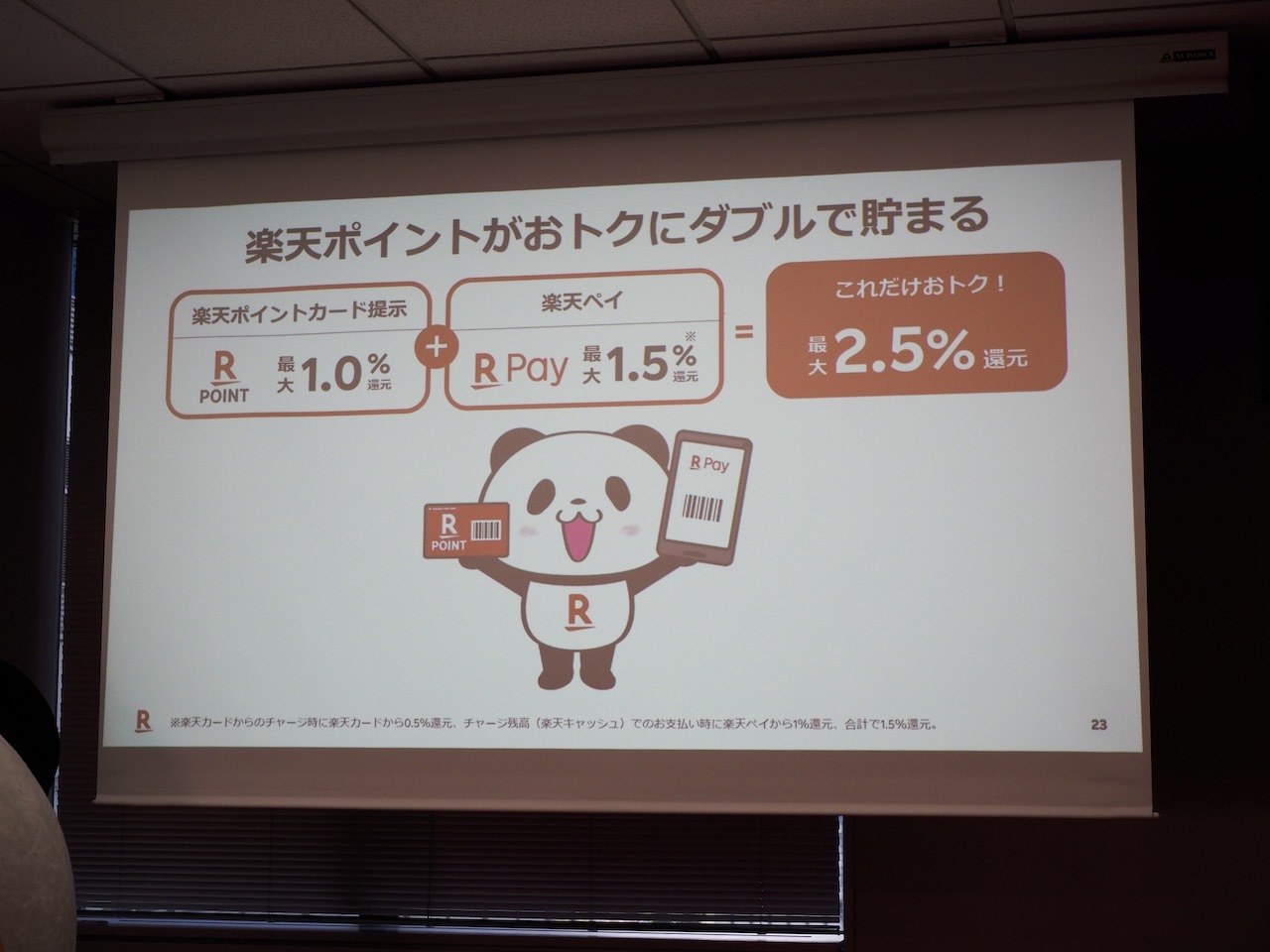

同施策は複数のキャンペーン から成り立っている。キャンペーンに参加すると、楽天ペイアプリにある「楽天ポイントカード」のバーコードを提示し、楽天ペイで買い物をすることで、楽天ポイントが通常の2〜3倍もらえたり、抽選で2人に1人に一定の楽天ポイントが付与されたりする。さらに、楽天カードまたは楽天キャッシュでのQRやバーコード支払いで20%還元となる施策も実施している。

それに加えて、楽天ペイはテレビCMの展開も開始している。楽天グループの人気のキャラクター「お買い物パンダ」が登場し、「楽天カード」のCMで知られるタレントの川平慈英さんがナレーションをするなど、楽天らしさを前面に打ち出した内容となっている。

だが、楽天ペイはこれまで積極的なプロモーションを実施してこなかった。同社はQRコード決済サービスを2016年から提供する先駆者なのだが、2018年末頃から激化したポイント還元合戦、いわゆる「ペイ競争」からは距離を置き、独自路線を追及してきた。

なぜ同サービスがペイ競争に参加せずに存続できたかといえば、ひとえに「楽天経済圏」の存在が大きい。これは、楽天のサービスを多く利用するとポイント付与率がアップするといったユーザーを囲い込む施策だ。同経済圏を背景にした大きな顧客基盤が既に存在していたことから、楽天ペイは単体でペイ競争に参加しなくても、利用者を十分に確保し競争力を保つことができた。

前述の事情がありながら、楽天ペイはなぜ今になって大規模なキャンペーンやテレビCMを展開し始めたのか。それは、楽天経済圏だけでは利用の拡大に限界が出てきたからだ。

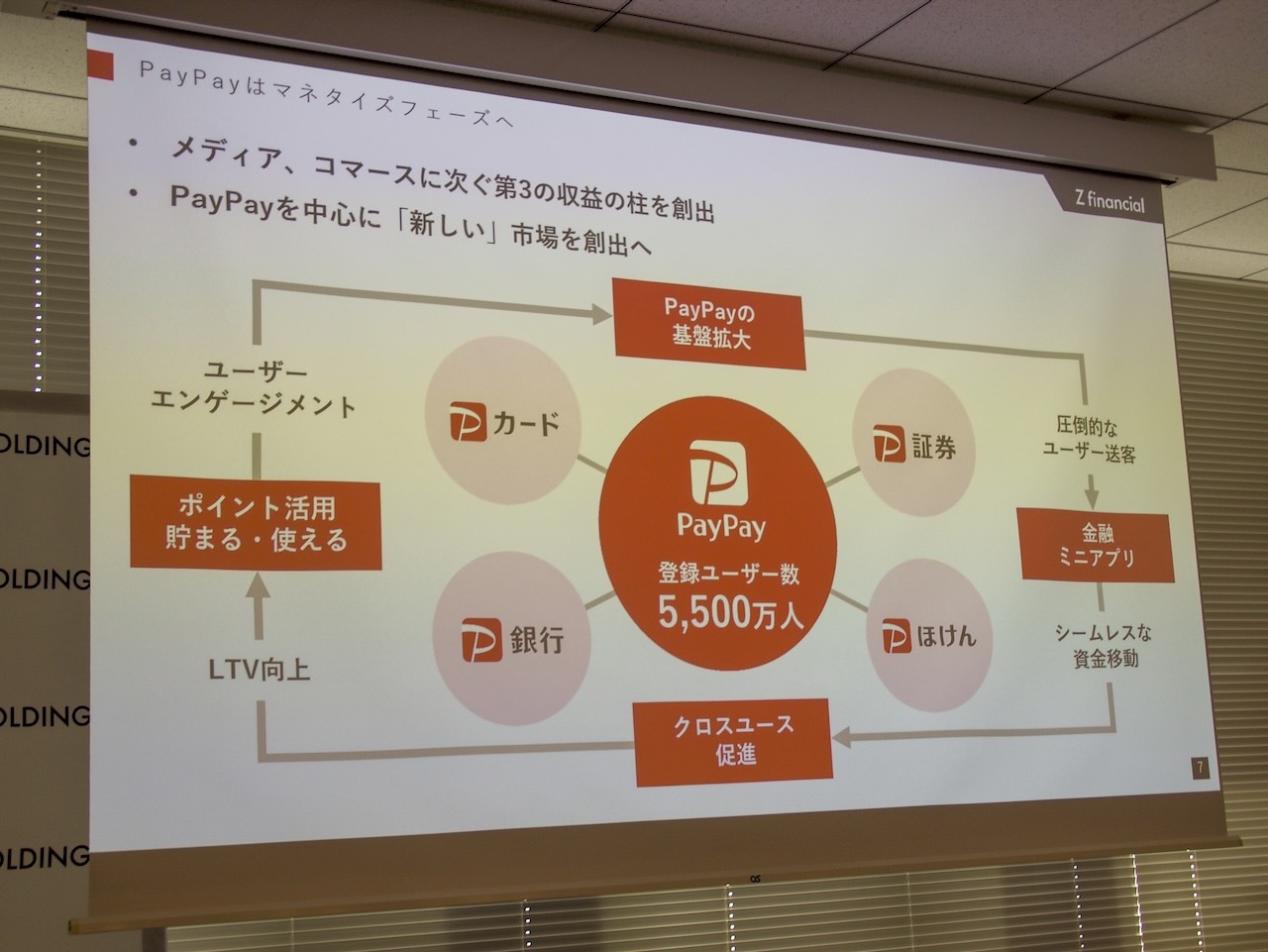

スマートフォン決済はペイ競争の末、現在では非常に多くの人が利用する決済サービスとして定着した。とりわけ最大手となったソフトバンク系の「PayPay」は、強力な営業力によって小規模の個人店にまで対応店舗を広げ、利用者数と決済回数を大きく伸ばしている。

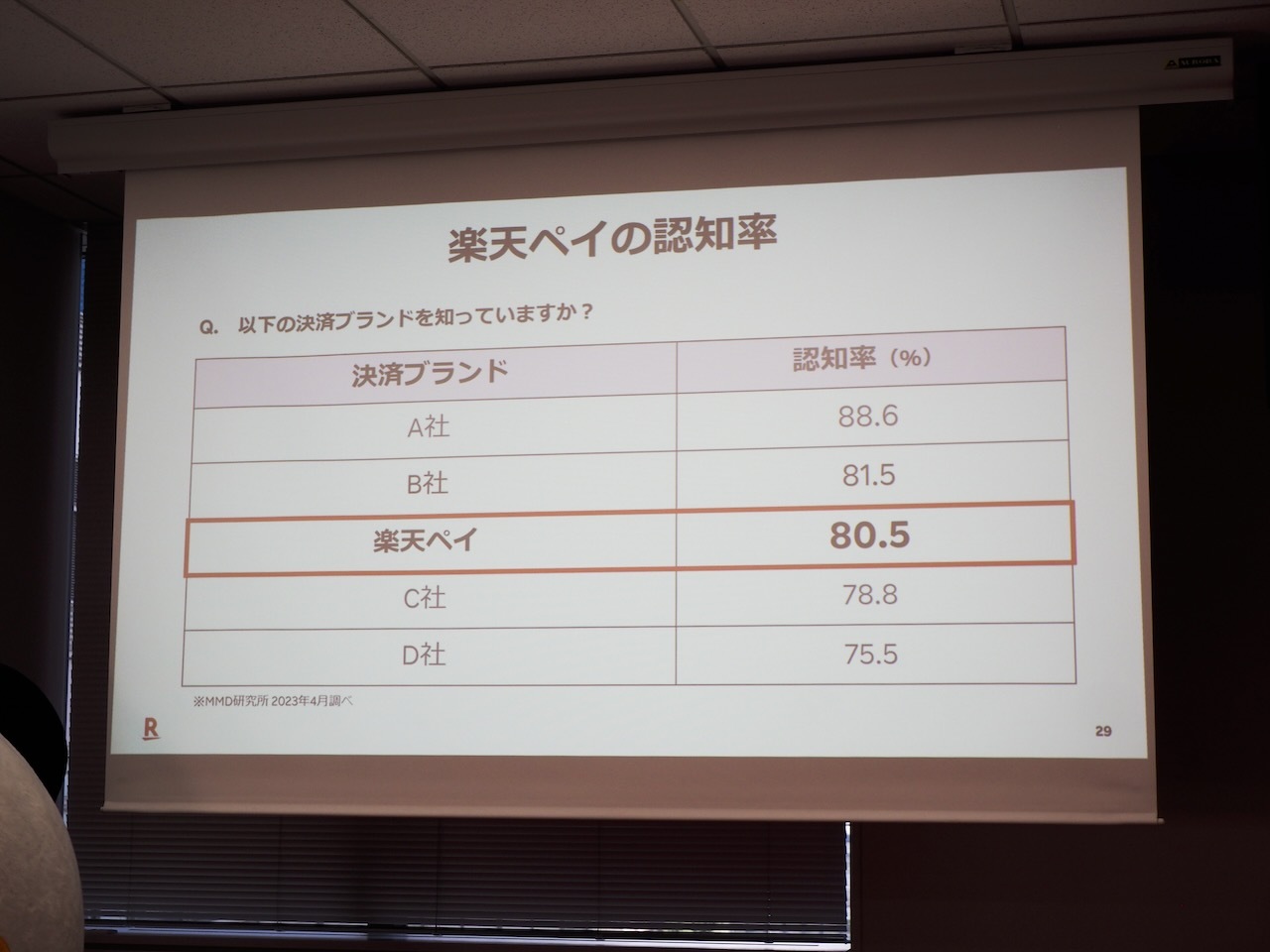

一方、楽天ペイは楽天経済圏に依存している。現状維持では「楽天経済圏の外」にいる顧客を取り逃がしてしまう。また、PayPayなども顧客の囲い込みに乗り出すなかで、楽天ペイが楽天経済圏外から顧客を獲得するには、何らかの突破口が必要になってくる。そこで課題となったのが、楽天ペイの認知度だったようだ。

楽天ペイはペイ競争に参加しなかったことで、「LINE Pay」などのように再編に巻き込まれずに済んだ。だが、それゆえにスマートフォン決済サービスとしてのアピール機会が少なく、楽天経済圏の外にいる人達からの認知度は必ずしも高いとは言えない。そこで認知を一気に拡大するべく、あえて現在のタイミングでキャンペーン施策やCM展開などを実施し、課題を一気に解消しようというのが楽天ペイメントの狙いといえるだろう。

ただ、一連のキャンペーン内容を見ると、知名度だけではない楽天ペイが抱える課題も見えてくる。そもそも今回のキャンペーン施策のいくつかは、楽天ペイのアプリから楽天カードを提示し、さらに楽天ペイのバーコードやQRコードを提示する必要があるのだが、「なぜ同じアプリを使うのに、2度も異なるコードを提示しなければならないのか」という疑問が浮かぶ人も多いことだろう。

そこにはシステム面の影響もあるだろうが、より本質的な問題と言えそうなのが、楽天ポイントと楽天ペイが利用できる店舗の違いだ。要は楽天ペイに対応していても、楽天ポイントには非対応、あるいは逆の店も存在しているのだ。それゆえ「1つのコードでポイントと決済と同時に」という仕組みを作りづらいのだろう。

一方で競合のサービスを見ると、例えばPayPayの場合、元々ポイントと決済が一体化しておりそうした問題は起きづらい。また「Tポイント」と統合を発表した三井住友フィナンシャルグループ系の「Vポイント」も、今後決済とポイント付与を同時にこなす「ワンオペレーション」の導入を進める予定だとしている。

楽天ペイが決済とポイントを利用しやすい仕組みを作るには、システム面での対応に加え、楽天ポイントと楽天ペイのそれぞれの加盟店に対し、両方に対応するよう求めていくことが必要になる。消費者に向けた知名度向上だけでなく、決済時の利便性向上のための取り組みも同時に求められるだろう。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する