Teslaが「Tesla AI Day 2022」で人型ロボット「Optimus」を披露するのを見て、同社の壮大な計画について疑念を抱くのは、極めて妥当なことだ。走ったり、ジャンプしたり、宙返りなどのワクワクするような動きができるBoston Dynamicsの「Atlas」に比べると、よろよろと歩くOptimusは不格好だった。また、自社の車に完全な自動運転技術を導入するTeslaの計画は予定通りに進んでいない。

しかし、筆者はAI Dayのイベントに実際に参加し、SFからヒントを得たTeslaのビジョンを侮ってはならない、と感じた。

Teslaは、二足歩行ロボットとその実用化に必要な人工知能(AI)技術について深く考えていることを示す豊富な証拠を示した。また、電気自動車のエンジニアリングと製造におけるTeslaの真の成果の多くは、Optimusにも応用されている。

筆者がイベントで話をしたTeslaと無関係のロボット工学専門家やAI専門家は、Optimusに感銘を受けていた。Optimusというのは、このロボット「Tesla Bot」の開発コード名だ。Teslaのエンジニアたちは、このロボットの進展にとって幸先がよさそうな情熱を胸に秘めていた。最高経営責任者(CEO)のElon Musk氏のビジョンとTeslaのリソースに支えられていることを考えると、前途は明るそうだ。

「これほど懸命に働くのは、大学院を卒業して以来初めてのことだが、楽しくてたまらない」。そう語ったのは、Teslaの「Dojo」と「FSD(フルセルフドライビング)」に取り組んでいるシニアチップデザイナーだ。Dojoは、部屋の中を進むOptimusの能力を司るAIシステムを訓練する技術で、FSDは自動車運転の技術である。

Optimusは2021年、ロボットのコスチュームを着た人間のダンサーとともに、いくつかのプレゼンテーションスライドとして提示されるという形でデビューしたが、筆者は今回、そのときよりも大きな感銘を受けた。

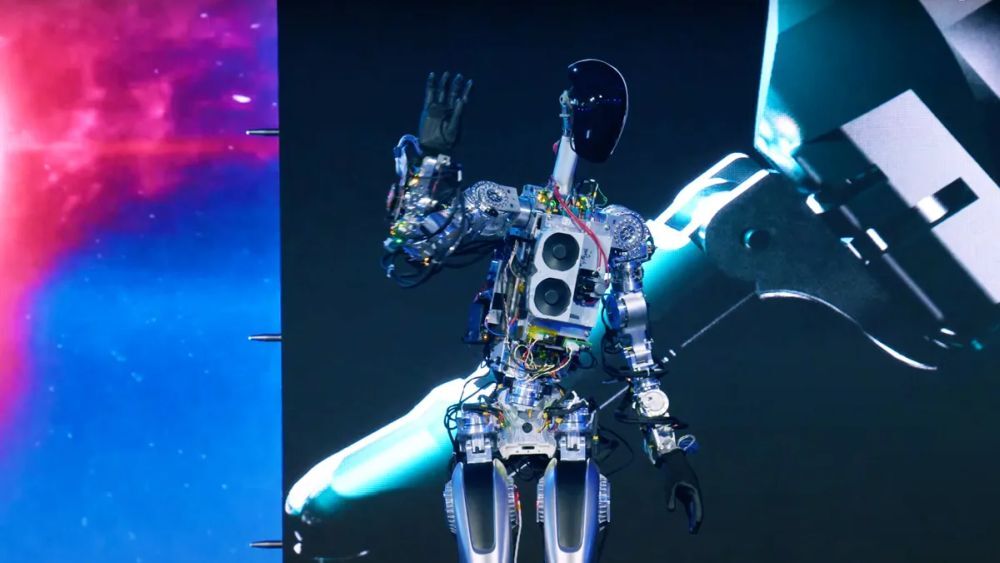

カリフォルニア州パロアルトにあるTeslaオフィスの巨大なショップフロアに1000人以上が所狭しと集まる中、実物としては初公開のTesla Botが壇上を歩いてきたとき、筆者は、他の多くの参加者とは違い、拍手をしたり、歓声を上げたりすることはしなかった。だが、エンジニアリングの成果には感銘を受けた。このコンピューター制御の二足歩行ロボットは、倒れることなく、腰の部分で上体を回した。胸部にコンピューターを搭載し、輝く多数の円筒形アクチュエーターで動作する。ステータスLEDが散りばめられ、銅製の神経系にケーブルで接続されている。冷却ファンの音が聞こえたのち、体の銅と電子機器が格納された42ポンド(約19.1kg)のブロックを支えるために、ピンとケーブルを張った。その銅と電子機器は、それぞれ25個のプロセッサーを搭載するDojo AI「トレーニングタイル」を構成している。

Musk氏が思い描いているように、人型ロボットが将来的に私たちの代わりに買い物をしたり、生産ラインできつい仕事をしたりするようになるのかは、まだ分からない。率直な物言いで物議を醸すことも多い億万長者のMusk氏の予測によると、最初のOptimusが発売されるのは3~5年後になる見通しだという。テクノロジーの世界では永遠とも言えるほど長い時間だ。しかし、同氏のビジョンが現実のものとなれば、自動車やスマートフォンと同じように、世界を一変させる可能性もある。

電気通信専門調査会社New Street ResearchのアナリストであるPierre Ferragu氏は、米国時間10月3日のレポートで、「2020年代の終わり頃に、Optimusが株価の主なけん引役になっていたとしても、われわれは驚かないだろう」と述べている。「現在のOptimusがスタートアップだったらどうなるか、想像してみてほしい。数十億ドル、あるいは数百億ドルの価値があると評価されるかもしれない」

プロトタイプから製品化までには、確かに長い時間がかかる。AI Dayの参加者たちは、当初の出荷予定日に間に合わなかった電動トラック「Tesla Semi」とピックアップトラック型電気自動車(EV)「Tesla Cybertruck」を見て思い出したことだろう。

Teslaがロボットに関する同社のビジョンを実現できるかどうかはさらに不透明だが、このプロジェクトをMusk氏のユートピア的空想に過ぎないとして切り捨てることはお薦めしない。その理由を以降で説明しよう。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する