あらゆる業界でデジタル化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の動きに注目が集まっている。しかし、どんな業種、どんな企業であっても、アナログ主体の業務をデジタルを活用して変革することは一朝一夕ではなしえないもの。不動産のようにアナログ的な慣例が多く残っているイメージが強い業界では、立ちはだかる困難は一段と大きいかもしれない。

どうすれば非効率なアナログ業務をデジタル化し、会社をDXへと向かわせられるのか。現場を預かる一従業員の立場から、どのように伝えれば経営者を説得できるのか。不動産とテクノロジーの融合を図るべく、2018年に設立された一般社団法人 不動産テック協会に理事として関わるメンバー5名が、「不動産テック オンラインカンファレンス2020」の最後のパネルディスカッションで、アナログ脱却やDXを目指すために重要かつ必須となるポイントを解説した。

不動産業界に特化したウェブ制作の受託業務や、LINE風のチャットで顧客とやり取りできる不動産会社向けサービス「アトリク」の開発などを手がけるサービシンク代表取締役の名村氏。2000年頃より前職のネクスト(現LIFULL)から不動産業界に関わってきた同氏は、業界のデジタル化の動きが2000年前半に見え始め、情報の精度もそこから徐々に高くなってきたと振り返った。

今やインターネットやスマートフォンが当たり前になり、不動産会社の業務改善・集客に役立てられるサービス、ツールがいくつも登場し、DXにつながる仕組みも誕生し始めている。しかしそれらを利用している会社はまだ多いとは言えない。売買・賃貸物件の契約に至るまでの過程でツールを有効活用し、多くの企業が業務効率化を実現するまでには、あと3~5年はかかるのではないかと同氏は見ている。そういう意味でここ数年は“過渡期”であり、新型コロナウイルスによってデジタル化の機運が高まっている2020年は大きな転換点になるという期待をもっているようだ。

業界としてデジタル化、DXが進もうとしている今、不動産会社のアナログ脱却は「急務で、必須」と名村氏は言い切る。とはいえ、あらゆる業務を「一足飛びで全てデジタル化するのは無理がある」と注意を促す。いきなりペーパーレスにし、ハンコをやめ、集客にMA(マーケティング・オートメーション)ツールを活用する、といったような急激な変化は無用な混乱を引き起こしかねない。

そのため、「自分たちの業務のなかで、1個ずつアナログをデジタルに変えていく」ことから始めるべきだとアドバイスする。たとえば簡単なところから業務改善を図るなら、来店時に顧客情報を記入してもらう紙や書類の代わりに、スマートフォンやQRコードなどを使って「デジタルデータで入力してもらうようにする」程度の変化でいい、と名村氏。その後、「電話、メール、FAX(などのアナログ的なコミュニケーション手法)のうち、どれから変えていくのが自社にとって一番楽ちんか、という観点から考えていく」のがおすすめだとした。

ただ、日本の企業はツールを使う前から「完璧を求める」ケースが多く、「システムを業務に合わせようとする」傾向が強いことも問題だという。自社の既存の業務にマッチしていなければ、そのツールは拙速に「使えない」と判断しがちで、それがデジタル化を阻害しているのだ。対して海外企業は、「業務をシステムに合わせることで、その方が業務を効率化できる」という発想で進めるのだという。

したがって、デジタル化やDXを成功させるには、「自社に完璧に合うツールはどこにもない」ことを前提とし、業務上の改善点を見つけたときに、それをツールにどうすり合わせていくかを考えることが重要。そしてツールの導入に際しては、費用が高くても安くても「経営判断が必要」。だからこそ、予算の判断ができる立場にいる上長と、実務に関わっている最も上の立場の人の「2人を押さえておくこと」が大切で、「会社をよくしたい、サービスをよくしたいという熱」が伝わるように、仲間を集め、その2人に積極的にアピールしていくべきだと語った。

不動産ビッグデータと人工知能を用いて不動産の将来価値を分析するサービス「Gate.」を提供するリーウェイズの巻口氏は、モデレーターの赤木氏とともに不動産テック協会の代表理事を務める人物。26年前から不動産業界に関わってきた同氏は、物件の映像配信などを手がける「UNITEDROOMS」や、不動産オークションの「マザーズオークション」などが登場した2004~2005年頃に「テクノロジーで不動産業界が変わるかも」という予感がしたものの、いずれも撤退して勢いが削がれる結果となった、と話す。

しかし、2008年以降に米国でデジタル化が盛り上がってきたことで、「日本のマーケットでも、テクノロジーを活用しないと生き残れない、という危機感が出てきた」ことが現在の不動産DXの流れにつながっているとした。

不動産売買市場をメインターゲットとしている同社では、賃貸とは違って金融機関、税理士、司法書士といった別業界も大きく関係してくるとのこと。FinTechでデジタル化の機運が高まっていたそれら業種の影響を、不動産売買の業界も受ける形になり、「2015~2017年は、とにかくAIを使いたいという案件が多かった」のだとか。最近は各社具体的な課題感をもって臨み、それに適切な形でAIを活用したいという相談が増えているという。

このコロナ禍においては、「間違いなく、デジタル化は進んでいるという実感がある」と話す巻口氏。ただ、現場レベルでは紙をデータ化するといったような「単なるデジタル化」でつまずいている段階で、大企業が考えるDXとの落差は大きい。「DXは、デジタルで新しいビジネスモデルを生むという経営戦略そのもの」であり、「アナログからの脱却だけに止めるのか、アナログ脱却でさらに事業を発展させていくためにDXにしていくのか」という意識の違いで最終的に大きな差が生まれてくると語る。

では、DXへとつなげるツールを今の会社でどのようにして導入していくべきなのか。その方法論については、「業務改善しないとツールは入らない。今のやり方にシステムを合わせるのではない」と名村氏の話に完全に同意したうえで、改善した新しい方法で業務をするからこそデジタルが生きてくる、という考え方が重要になってくるとする。

デジタル化やDXが必要か、不要かという議論はそもそも成り立たないのかもしれない。なぜなら、不動産業界でデジタル化が進んでいるのは「あくまでも競争原理」からくるものだから、と巻口氏。「不動産会社はどこも同じことをやっていて差別化のポイントがほとんどない。デジタル化に取り組んだ会社がうまくいったからデジタル化が話題になってきているだけ」であるとし、そのため「デジタル化が必要ないという人たちを(導入するよう)説得する必要はなく、そういう人たちは自然に淘汰されるだけ」とバッサリ斬り捨てる。

海外と違って社内にシステム開発担当者が少ない日本の不動産会社においては、アナログ脱却の第一歩として、不動産テックコンサルタントやSIerなどにアウトソースすることをおすすめしたいと同氏。しかしながら、テクノロジーに何を期待し、どういう姿を目指しているのか、というビジョンがなければいけないとも語る。「今の業務の課題を1つ1つ潰していくのにはツールを使えばいいが、本来はその先にあるものが自分たちの目指す姿。それを見据えていくのがDXにおいては何よりも重要になってくる」とした。

DXソリューション事業・コンサルティング事業で、不動産会社のDXを支援しているUPDATA(旧ダイヤモンドメディア)代表取締役CEOの岡村氏は、「不動産テック」という言葉がまだ存在していなかった10年ほど前から同事業を展開してきた。同氏の感覚では、不動産テックが浸透してきたのはここ2年ほどであり、当初は「海外事例などの影響もあり、既存のプレーヤー(老舗不動産会社など)をディスラプトするような意味に誤解されるケースも多く、(不動産テック企業が)敵なのか味方なのかわからない状態」だったこともあったという。

現在、日本の不動産テックは不動産会社の業務支援を担うことが多く、海外のようにテック企業が不動産の実業にも入り込むような形になっているのとは違って、「一緒にやっていく」方向性が強いのが特徴のようだ。

岡村氏は自身の経験から、不動産業界のアナログ脱却の難しさは、特に賃貸の領域において「関係しているプレーヤーが多い」という業界構造が一因になっていると説明する。「一度の取引でいろいろなプレーヤーが関わってくる。その関係でFAXがなくならない、というのはある。業界構造の問題でデジタル化がしにくい状況にあるだけで、“不動産業界はFAX大好き!”と思われがちだが、そんなわけはない」と苦笑する。

近年はウェブ申込みや電子契約のサービスを利用するところも増え、ほかのパネリストも語っていたように、不動産業界のデジタル化は着実に進んでいるところ。もちろん新型コロナウイルスの影響でテレワークのニーズが高まり、デジタル化の勢いがさらに増していることも確かで、「最初のステップはデータ化だと思うが、デジタル化はこれからも加速していく」と見ている。

しかし、最初から「アナログから脱却するぞ、という気持ちで取り組むのは違う」と岡村氏は釘を刺す。「DXは、デジタルやテクノロジーを活用して組織・ビジネスモデルをトランスフォーメーションし、ユーザーにより良いサービスを提供する」ための取り組みであって、その結果、自然になされるのが「アナログ脱却」だからだ。「システムやサービスを“乗りこなす”ことが大事」であり、単純作業ではなく、「考えること、人にしかできない他の仕事の質を上げること」に時間を使うべきだとする。

「アナログから脱却するのには労力がかかる。せっかく労力をかけるなら見返りが大きい方がいい」と語る岡村氏。デジタル化は業務効率化やコスト削減の話が前に来がちだが、「長期的に見て、最終的なリターンに対して今投資できるか」がもっと大切な視点になってくるという。「その目線があるかどうかで5~10年後、他社との差別化の程度が変わってくる」とし、改めて「最初のコンセプトが重要になる」と強調した。

とはいえ、いきなり大きなコンセプトを掲げると企業としての動きは重くなるため、「まずはやってみる」ことも大事だという。一社員として働く人であっても、自分の担当業務のなかで非効率な部分を洗い出し、無料もしくは安価なツールを使って最初に1つ小さい成功事例を作ることで、会社を説得しやすくなることもある。「DXは経営戦略の話なので、トップのコミットメントがないと成功はまずない」ことから、「こういう効果があった、と社内で啓蒙していくのが遠回りだが効果的」とアドバイスした。

ダイヤモンドメディア(現UPDATA)を創業し、現在は地域通貨でローカルコミュニティの活性化を目指すなど、多様な活動を展開しているeumoの武井氏も、不動産テック協会の理事の1人。同協会の立ち上げ時から深く関わってきたが、今は不動産業界とはあまり関係しない組織にも属しているため、不動産テックの領域はほかの市場から見て「進化が5~10年遅れている感じがある」と、客観的な視点から評価している。

というのも、日本は不動産に関わる全てのデータを国が管理しているわけではなく、たとえば国がもつ不動産の登記情報と、民間の不動産のプラットフォーマーがもつ流通データには相違しているところも少なくない。民間企業であることから、データを外に出したくないという意識も以前は働いていたようだ。それでも、不動産テック協会を立ち上げた2018年頃からはその意識にも変化があり、「大手企業もデータ公開して連携することに前向きになってきている。これから不動産テック各社のサービスがもっと日の目を浴びることになるのではないか」という期待もあるようだ。

新型コロナウイルスの影響により、不動産業界のデジタル化は進み、同氏の身の回りにも著しい変化が訪れていることを実感している。都心のオフィスの縮小トレンドに沿うかのように、付き合いのある不動産仲介会社が「オフィス縮小・移転サービス」をリリースしていたり、都心から郊外へ移り住む知り合いが増えていたり、廃校になった小中学校をワーケーション用途にリノベーションする動きが拡大していたりと、「デジタル化によって互いを刺激し合い⼝、社会全体が次のフェーズに進もうとしている」と感じている。

ただ、DXはもちろん、その前の段階のアナログ脱却やデジタル化が思うように進められない不動産会社がまだまだ多いことも事実。ほかのパネリストも一様に口にしていたのと同じように「DXは経営マター」であり、「企業の情報システム領域の全てに関わってくる」問題のため、実現は容易なことではない。DXを目指すにあたって導入しなければならないのは、不動産領域のツールに限らないことも頭に入れておかなければならないだろう。

たとえば組織として「クラウド会計システムを入れるのか入れないのか、顧客DBをクラウド化するのかしないのか、APIでつなげて管理部門を全部デジタル化するのか」といったレベルにまで踏み込む必要があり、そのため「一番上(経営側)から落とさないとDXは絶対にできない」というのが武井氏の考えだ。「家やビルの建築とシステムはそっくり。最初に設計と、土台・躯体をちゃんと作らないと、つぎはぎだらけで“違法建築”になる」。

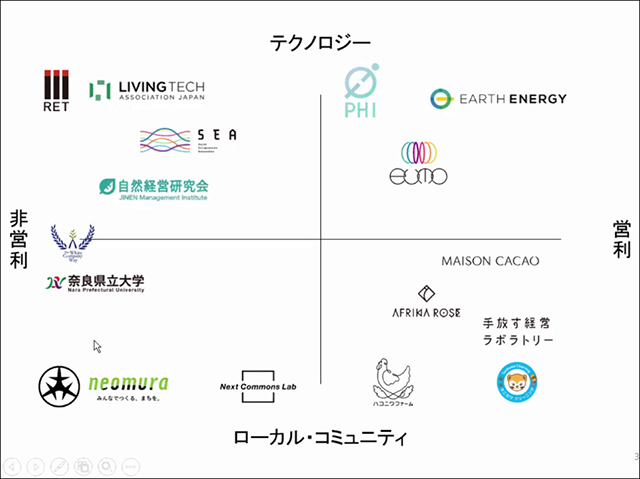

DXを進めたくても会社の理解が得られなければ、DXを実現できないどころか、業績もジリ貧になっていく可能性は高い。では、一社員が会社のDXを進めていくためにはどのような手段があるのだろうか。武井氏は、ほかのパネリストも言及していた「競合他社の動きを報告すること」に加えて、不動産テック協会や、同氏が新たに立ち上げたリビングテック協会のような業界団体が発足していることなど、「業界が動いていることもセットで伝える」ことが効果的だと提案した。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する