人工知能のビジネス活用が進む中、「人工知能が人間の仕事を奪うのではないか」といった恐れの声や、逆に「せっかく導入した人工知能が意外と使えない」という声が挙がっている。これらは何が課題なのか。研究者の視点から見た人工知能、そして「人工知能がある未来」とはどういうものか。

2月27日に開催された「CNET Japan Live 2018 AI時代の新ビジネスコミュニケーション」では、アイキュベータ代表社員で数理生物学を研究する工学博士でもある松田雄馬氏が『研究現場から見た人工知能とその未来--「知能」の本質とは』と題した講演した。生命、そして人間という観点から人工知能の特質を紹介し、今後の人工知能社会のあるべき姿について語った。

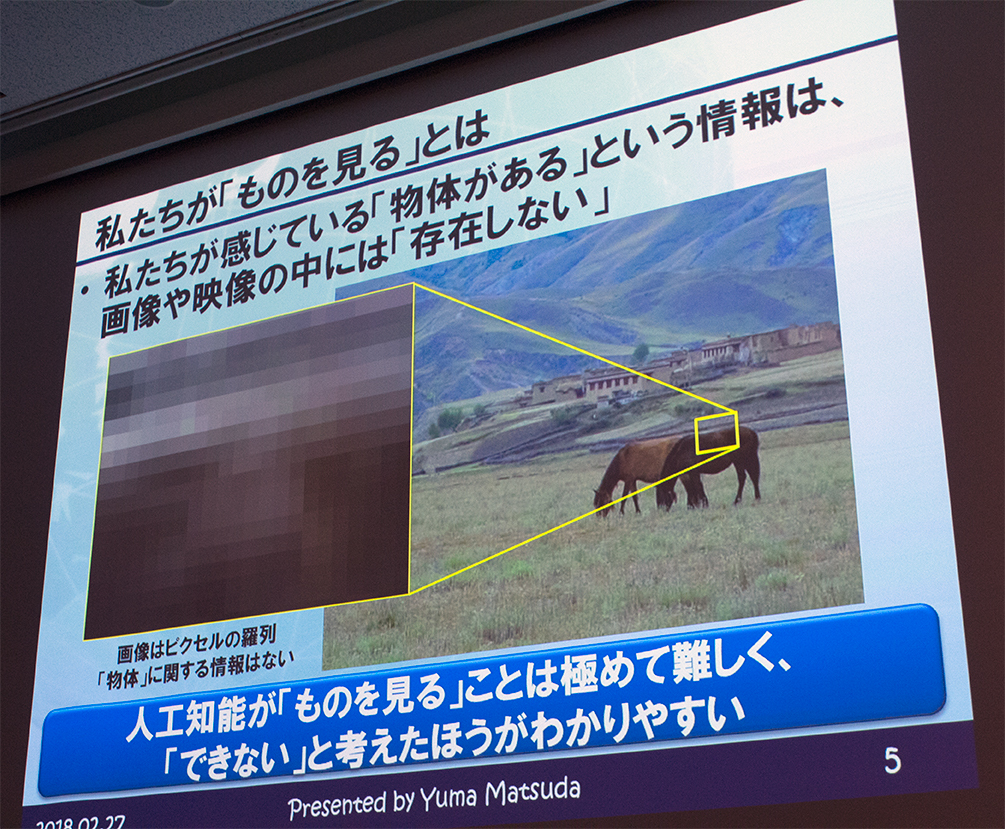

大脳視覚情報処理を専門とする松田氏は「ものを見るとはどういうことか」を理解することで、人工知能のある未来でビジネス、そして社会がどう変化していくかが見えてくる、と言う。

なぜ「ものを見る」ことに着目するのか。松田氏は「人工知能と人間のものの見方を通して、それぞれの『知能』について理解できる」と説明する。

「私たちは写真の風景を見て『手前に馬がいて、後ろに村がある』とありありと分かるが、人工知能をはじめとしたコンピュータは画像や映像を見たときにピクセルの羅列として、RGBの値だけを見ている。機械がわれわれのようにものを見ることは非常に難しい」(松田氏)

このことは人工知能をどう使っていくか、という上で極めて重要だと松田氏は話す。「人工知能は実はものを見られない、ということを分かっていると、人工知能にできることは何かということが、逆にすっきりと理解できる」(松田氏)

では、人工知能がものを見ることができないことによる弊害とは、どういうことなのか。松田氏はオーストラリアやアメリカなどで実際に使われている、ゴミ収集を行うロボットが搭載されたトラックの動画を紹介。面白動画としてネットにも出回っているこの動画は、トラックがゴミ箱に横付けするとロボットがこれを持ち上げ、荷台に中のゴミを放り込み、ゴミ箱を元の位置に戻す……のだが、中に残っていたゴミがゴミ箱を下ろすときの勢いでぶちまけられてしまう、というものだ。

松田氏は「この動画は大きな学びを含んでいる」と言う。「失敗することは人間にもあるが、ロボットや機械は失敗をしたときに、まるで意に介さない。自分のしていることに気づいているかいないか、という点が人間と機械との間の大きな隔たりだ」(松田氏)

つまり、人工知能は「見る」「聞く」「感じる」ことが極めて苦手なのだ、と松田氏は続ける。そして人工知能と人間との違いを考察した哲学者のJohn Searle氏による「強い人工知能」と「弱い人工知能」の概念を紹介した。

強い人工知能は、人間と同様かそれ以上の知能を持つ機械で、精神を宿し、自分自身で考えることができるというもの。一方、弱い人工知能とは、人間の知能や知的活動(考察や計算)の一部を担う機械、つまり道具である。

「そう考えると、今、世の中にあるのは基本的に弱い人工知能だけだ。当然、強い人工知能を目指した研究はたくさんあるが、今ある弱い人工知能はあくまで人間の作業の一部を代替するもので、精神や意思を持っているわけではない。人間が便利に使って、人間の知的活動をさらに増幅させるものだ、というのがこの概念で提唱されたことだ」と松田氏は説明。この二つの概念を理解することで、今「人工知能」と言われているさまざまなものが、整理して理解できると松田氏は言う。

松田氏は弱い人工知能のうち、現在の人工知能の中心的な役割を担っている「ディープラーニング」について説明を続ける。「ディープラーニングは『脳を模した仕組み』と言われるが、あくまで画像などのデータの処理・分析を効率よく行う仕組み」と松田氏は言い、ディープラーニングが脳の何を模しているのか、という点を解説していく。

脳を構成する神経細胞では、細胞のイオンチャンネルからイオンが出たり入ったりすることで電気量が変化し、電圧が高くなったり低くなったりする(発火する)仕組みを持つ。この仕組みが生物学の分野で分かってきた1952年以降、「これをコンピュータの世界に応用すればよいのではないか」という研究が、今度は数学の分野で盛んに行われるようになった。

たとえばミカン。ミカンはいくつかの特徴を持っている。オレンジや赤などの色、丸や三角など形に特徴に反応する細胞、ミカンやリンゴを認識するような細胞があると仮定し、その間にネットワークを作ったとしたら、何が起こるか。画像を見たときに、まずオレンジ色に反応する細胞と丸い形に反応する細胞が反応する。ミカンを認識する細胞が反応し、最後まで発火を続け、残りのリンゴやイチゴに反応する細胞は反応しなくなる。

これで機械も人間のように記憶ができるのではないか、と考えられ、実現した仕組みが「ニューラルネットワーク」だ。ニューラルネットワークでは形や色を人間が提示して判定させるが、その後、さらにネットワークの階層を増やしてネットワークを複雑にすることで、ある程度まで学習を自動化することができることが分かった。こうして複雑な処理でどんどん学習をし、覚えさせていく仕組みがディープラーニングである。

脳を模した、と言われるのは神経細胞の発火とネットワークの基本的な仕組みの部分だけ、と松田氏は言う。「それ以降は、人間の発想でデータ処理をうまく効率化していくような仕組み。記憶したデータの特徴を分析する能力はディープラーニングで非常に高まった。世の中に氾濫するデータの中から有益な情報を手に入れることも、ある程度はできるようになった。しかし、それと、人間のような『見る・聞く・感じる』というのは基本的には別の能力。人間の能力とはまだ違いがある」(松田氏)

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する