ソフトバンクは6月9日、LTE-Advancedに対応した衛星通信システムを試作したことを発表した。同日には、その仕組みと実用化に向けた取り組みが説明された。

ソフトバンクの研究開発本部 本部長である國信健一郎氏によると、このシステムを開発するきっかけとなったのは、2011年の東日本大震災だという。同社では当時、被災地のネットワーク復旧に時間を要したことから、震災以降すばやく通信を復旧するための方法を検討してきた。その中で、最も早期復旧できる方法が衛星回線だったという。そこで衛星回線を使い、より早期にネットワークを復旧できる方法を2014年7月より検討し、LTEを用いた衛星通信システムの実現へとたどり着いたのだという。

同社研究開発本部 特別研究室 室長の藤井輝也氏によると、今回のシステムを開発する上で最も重視したのは、「普段利用している端末で、災害時に衛星通信が利用できないか」ということ。衛星通信は地上での通信と環境が大きく異なることから、専用の通信方式を用い、端末も専用のものを使う必要がある。だが、災害時には日常的に利用している端末を用いて通信できた方が利便性が高いため、スマートフォンで地上と同じLTE方式を用いて衛星通信ができることを前提に、システムを開発したという。

また藤井氏は、通信方式にLTEを用いた理由として、「標準化団体の3GPPによって、進化が進んでいく」ことも挙げた。独自の通信方式の場合、一度開発したら長い間システムがアップデートされない場合が多い。LTEであれば、3GPPの標準化で基地局や端末の進化が自動的に進むため、その時々で最もよいシステムを利用できる。広く普及しているだけでなく、常に進化していることも、LTEの採用に至った大きな要因となっているようだ。

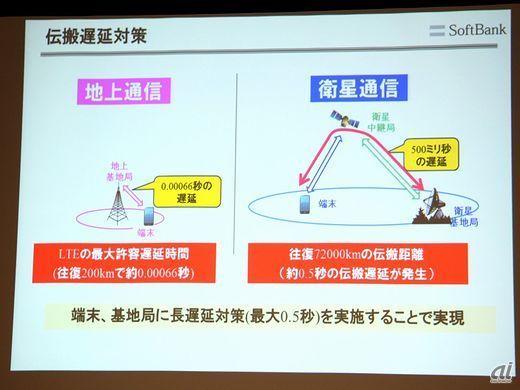

しかしながら、衛星通信にLTEを用いるには、地上3万6000kmという距離から通信する必要があるため、大きく2つの課題が発生するという。1つは遅延の問題。衛星から通信する場合、その距離は往復で7万2000kmとなるため、約0.5秒の遅延が発生するという。LTEでは往復200km、0.00066秒の遅延までしか許容されておらず、0.5秒もの遅延が発生してしまうと、標準の仕様では通信ができなくなってしまうという。

そこでソフトバンクでは、接続時の待ち時間を0.5秒に変更することで、この問題に対処したとのこと。3GPPの標準仕様からは外れる特殊な形となるが、パラメーターを変えるだけと簡単な対処で実現できることに加え、他のLTEの仕様は一切変更していないという。実際の商用化に向けては3GPPでの標準化が求められるが、藤井氏は「標準化のオプションとしてでも仕様が入ってくれれば、チップセットメーカーが組み込んでくれる。3GPPに働きかけて標準化を進めていきたい」とした。

もう1つの課題は、距離が遠い分、端末に届くまでに電波の損失が大きくなること。現在のシステムの仕様で通信する場合、スマートフォンで一般的な200mWの送信電力では足りないことから、出力を1Wに上げ、さらにアンテナ利得を上げるために、衛星通信時にアンテナを広げて利用する、Wi-Fiルータータイプの専用端末を試作。これを用いて実験を進めているという。ちなみに通信速度もアンテナの性能によるところが大きいそうで、実験用の端末など小型の端末では、通信速度も100kbpsから1Mbps程度になることが想定されるとのことだ。

実証実験を進める上ではもう1つ課題がある。現状ではLTEの基地局を搭載した衛星が存在しないため、実際に衛星を用いての実証実験はできない。そこでソフトバンクでは、気球型の中継局を打ち上げ、それを疑似的な衛星基地局に見立てて実験を進めているそうだ。

実証実験の環境では、衛星と端末間の通信に、2~4GHz程度の「Sバンド」と呼ばれる帯域を使用。受信した電波は周波数変換器を用い、商用の帯域である2GHz帯に変換することで、通信を実現している。そうした環境の下で、衛星基地局に接続してのビデオ通話によるLTE通信や、地上の基地局と衛星基地局とのLTE回線によるハンドオーバー、そして衛星通信時のスループット評価などの実験が進められているという。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する