2月末、「Mobile World Congress(MWC)」の会場は人工知能(AI)の話題で持ちきりだった。状況は、1月に開かれた世界最大級のテクノロジー展示会「CES」でも同じだった。突然、あらゆる製品にAIが搭載されたかのように見えた。しかしAIをめぐる熱狂は、このテクノロジーの可能性とリスクを見極め、真のトレンドと一過性の流行を見分けることを難しくしかねない。

「どこもかしこもAIだ。困惑するほどに」。CCS Insightのチーフアナリスト、Ben Wood氏はMWCでの盛り上がりをそう表現した。「このままでは早晩、多くの人がAI疲れを起こしかねない」

しかし、良い面もあった。「最も印象的だったデモは、AI対応をうたうサービスや製品ではなく、AIがもたらすメリットを示すものだった」とWood氏は言う。

2023年(前回)のMWCは、人気の生成AIツール「ChatGPT」の公開からまだ3カ月ほどしかたっておらず、オンデバイスAIに注目しているテクノロジー企業はほとんどなかった。しかし1年後の2024年、デバイス上で動くAIは現実のものとなり、MWCの参加者はそれを会場で体験できた。筆者も、その1人だ。

筆者は、オンデバイスAIが主役のデモにいくつか参加したが、特に印象に残ったのは、これまでにない方法でAIを活用するデモだった。スマートフォンから自動車まで、多くの身近な製品がAIを取り入れることで新鮮さを取り戻し、中にはライバルに差をつけるためにユニークな方法でAIを活用しているものもあった。その一方で、AIを主役に据えたウェアラブル製品やロボットのような、まったく新しい製品も登場した。いずれはこうした製品が、現在広く受け入れられている製品に取って代わることになるかもしれない。

1つはっきり言えるのは、オンデバイスAIは遠い未来の技術ではないということだ。オンデバイスAIは存在し、人々が次にどのテクノロジー製品を買うかを決める際の判断材料となる可能性がある。

筆者がMWCで得た大きな知見は、ハイテク企業はすでに多くのAIツールを使えるようになっているが、企業によって活用方法が違うということだ。

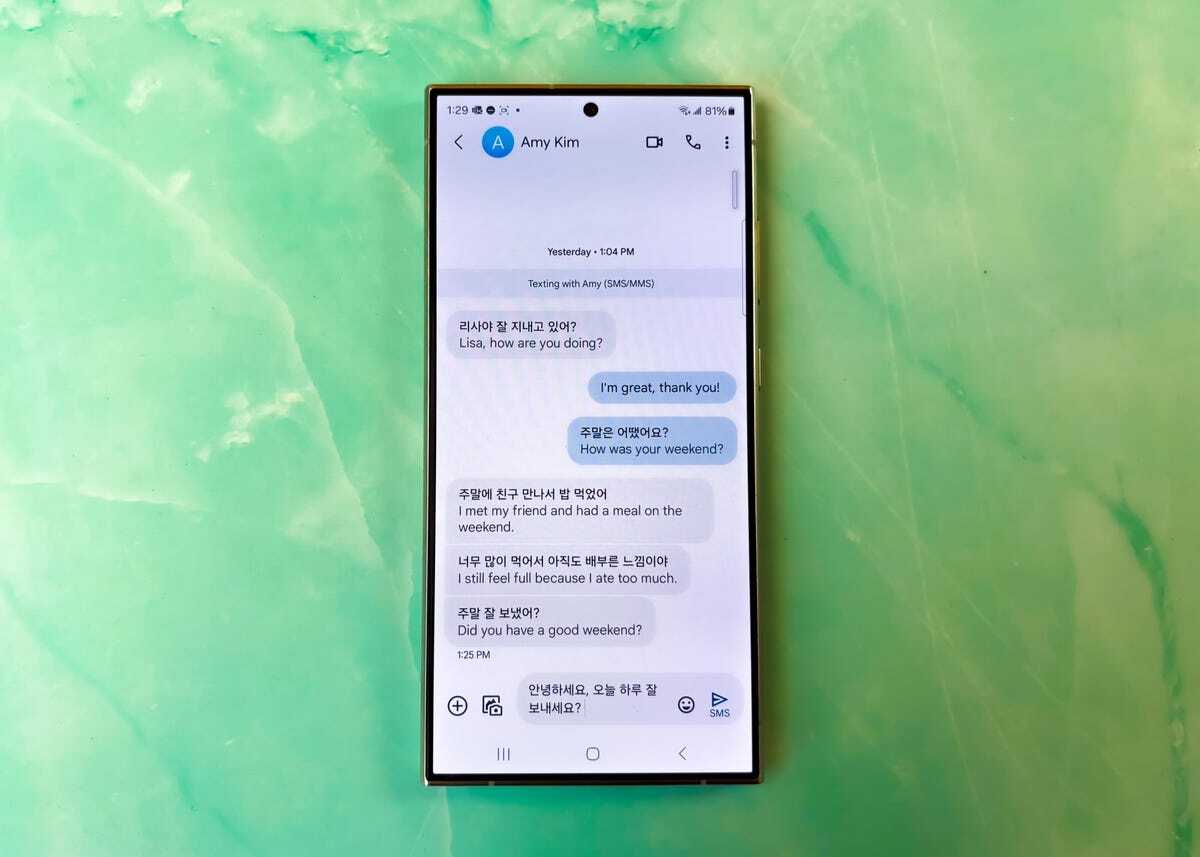

スマートフォンを例にとると、サムスンは「Galaxy S24」の翻訳機能を強化するために、独自の大規模言語モデル(AIチャットボットを支える基盤技術)、「Gauss」を開発した。一方、栄耀(Honor)はAIを使って、新型スマートフォン「Magic 6 Pro」に視線トラッキング機能を追加した。この機能は筆者もHonorのブースで体験した。一方、OPPOと小米技術(Xiaomi)はオンデバイスの生成AIをスマートフォンのカメラや写真編集ツールに活用している。

この状況は、新たな実験期の到来を示している。ハイテク企業はAIで何ができるかだけでなく、AIを使って自社の製品の使用体験をどう高められるかを模索している。

サムスンのエグゼクティブバイスプレジデントで言語AIチームの責任者を務めるY.J. Kim氏は、MWCのラウンドテーブルで報道陣に対し、Galaxy S24の体験を一般的なスマートフォンの体験とは一線を画すものとするために、どのようなAIツールをユーザーに提供すべきかを熟考したと語った。「サムスンの製品や技術を使うメリットを、日常生活ではっきりと実感できるようにしなければならない」と、Kim氏は言う。

一方で、多くのスマートフォンメーカーは同じパートナーと組んでいるため、利用できるAIツールに一部重複がある。「iPhone」以外のほとんどのスマートフォンに搭載されているOS「Android」の開発元であるGoogleは、AI機能の実験に意欲的だ。こうした機能はいずれ、サムスンやXiaomi、OPPO、Honorなど、多くのメーカーのスマートフォンで利用できるようになるだろう。

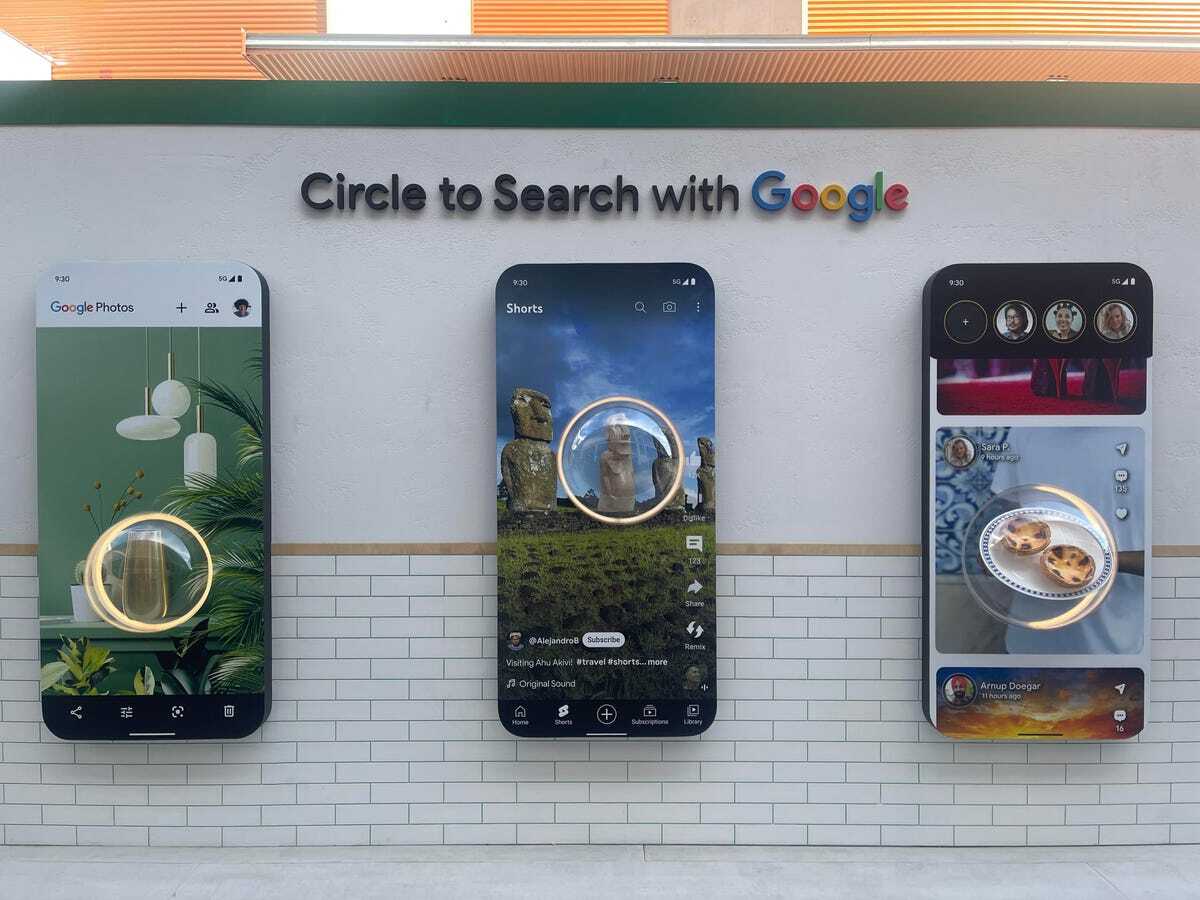

Googleは2024年のMWCで、最近提供が始まった新しいAI機能を紹介した。ディスプレイに表示されているものを円で囲んで検索できるビジュアル検索ツール「Circle to Search(かこって検索)」はその1つだ。

Googleほど目立たないが、チップメーカーのQualcommも多くのスマートフォンメーカーと協業している。実際、2024年のMWCで見かけたデバイスは軒並み、同社のチップを積んでいた。2023年後半に発表されたQualcommの最新チップ「Snapdragon 8 Gen 3」は、生成AIをデバイス上で動かすことのできる最近のスマートフォンの多くに搭載されている。

Qualcommがスマートフォンで動作する生成AIの簡単なデモを初めて披露したのは、わずか1年前だが、すでにこの技術を搭載したスマートフォンが登場していると、同社のAI製品ロードマップを率いるZiad Asghar氏は言う。

Asghar氏は、Qualcommを「イネーブラー」と表現する。「パートナー企業は(Qualcommの技術を使うことで)、自社のユーザーにとって重要な体験を、自社の製品に搭載できるようになる」

QualcommはMWCで開発者向けの新ツール「AI Hub」を発表した。これは、開発者が75種類のプラグアンドプレイ型の生成AIモデルをダウンロードできるというもの。モデルの数は今後も増えていく予定だ。Qualcommのチップを採用している企業は、AI Hubを利用することで多彩なAI機能を製品に搭載できるようになる。

スマートフォンメーカーは、どのAI機能を開発するかだけでなく、今後はAIを廉価モデルにどう搭載するかといった重要な問題にも取り組まねばならない。今のところ、AI機能は主にGalaxy S24のような最上位の機種に搭載されているが、トリクルダウン効果によって、いずれは幅広い価格帯の製品に搭載されるようになるだろう。

スマートフォンのカメラと同様に、AI機能も高価な機種と安価な機種とでは当然、品質や速度に差が出るとAsghar氏は言う。

AIがスマートフォンにもたらしている進化は歓迎すべきものだが、AIには人間とデバイスの関係を大きく変える力があり、それは消費者の購買選択にも影響を与えかねない。

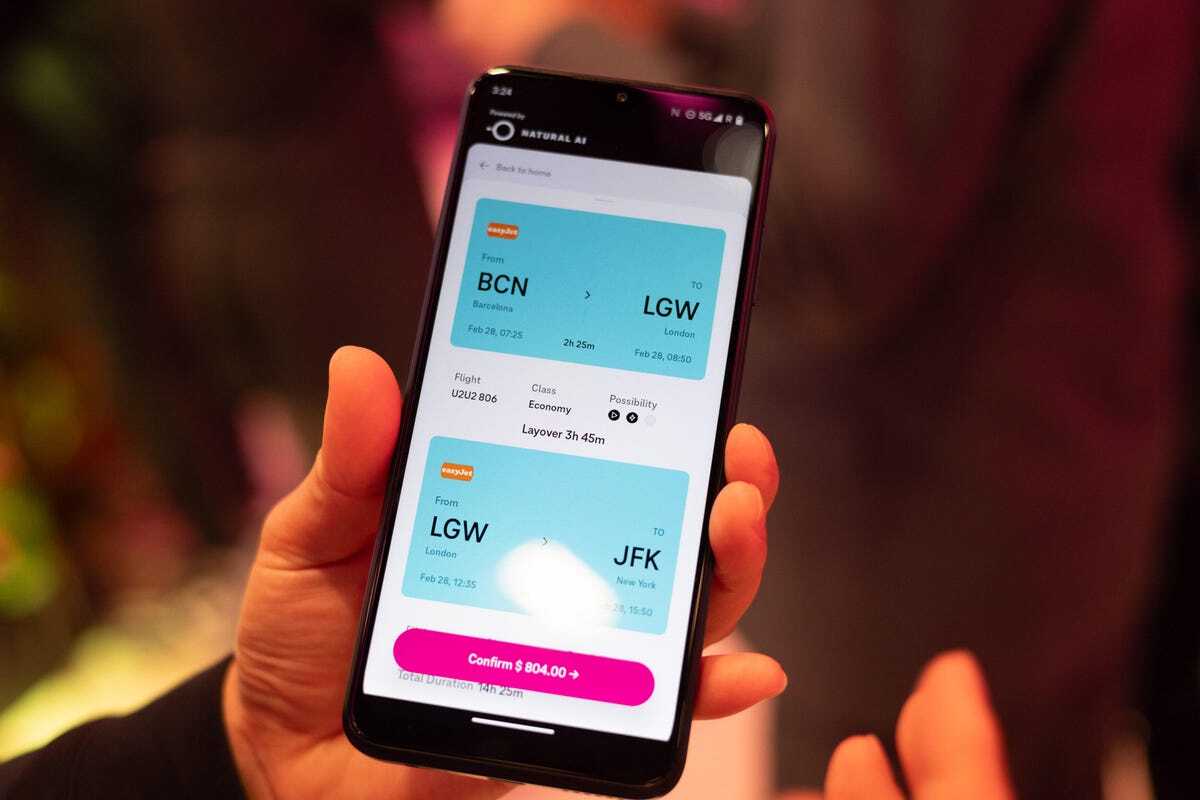

Qualcommの技術は、既存のデバイスがAIを取り入れることを可能にしただけでなく、Deutsche TelekomとBrain.aiが共同開発している「T Phone」のような、まったく新しいコンセプトスマホにも貢献している。この2社は、Qualcommのチップセットを利用してスマートフォンのインターフェースを革新し、ユーザーのニーズや達成したいタスクに合わせて、アプリを介さず、ディスプレイに表示される情報をその場で生成できるようにした。

筆者がMWCで見たデモは、計画の立案やタスクの遂行に複数のアプリを駆使しなければならない時代が、AIによって完全に終わる可能性を示唆するものだった。「デバイスの操作方法は大きく変わり、はるかに自然になる」とAsghar氏は言う。

しかし、これは始まりにすぎない。Asghar氏は、このコンセプトが複合現実(MR)グラスにも広がることを期待している。同氏によれば、AIの大きな利点はジェスチャーや音声、視線などを使って、画面のタップという方法に頼らずに情報を入力できるようになることだという。「テクノロジーの真価は目に見えない場所で発揮される。ユーザーにほとんど意識させることなく、テクノロジーが問題を解決するようになる」とAsghar氏は語る。

この言葉を聞いたとき、筆者が思い浮かべたのはMWCの基調講演でGoogle DeepMindの最高経営責任者(CEO)、Demis Hassabis氏が投げかけた重要な問いだ。「今から5年以上先の世界でも、スマートフォンは完璧なフォームファクターとなっているだろうか」と、Hassabis氏は言った。「未来には、あらゆる分野ですばらしい発明が生まれているはずだ」

こうした発明は、すでに生まれつつある。CESで発表されたAI搭載ポケットコンパニオンの「rabbit r1」や、MWCでHumaneが披露したAI搭載ウェアラブルデバイスの「Ai Pin」は、その先駆けだ。Ai Pinはディスプレイを持たないウェアラブルデバイスで、音声とタッチパッドで操作する。この製品のデモに参加したとき、筆者はAIの登場によって実験の場が生まれている感じた。AIの台頭を機に、人々はスマートフォンの次に私たちの生活の中心を占めることになるテクノロジーに思いを馳せるようになった。

AIは、何らかの理由で消費者の心をつかめず、ニッチな存在に甘んじている既存の技術にも新たな可能性をもたらす。

ChatGPTのような生成AIのチャットボットをいじったことのある人は多いだろう。「AIアシスタント」という言葉も耳になじんできた。韓国の企業IntegritがMWCで披露したロボットは、ホテルや店舗など、公共の場でAIサービスが活躍する可能性を示すものだ。同社が開発したAIとロボティクスのプラットフォーム「Stella」は、ロボットアームに大きな楕円形のディスプレイを付けたもので、アームが動いてユーザーのリクエストに直接対応する。

Stellaが過去の接客ロボット、例えばアイコン的な存在の「Pepper」と異なる点は、Open AIの「GPT-4」やMetaの「Llama」といった最新のAIモデルが組み込まれていることだ。そのため、Stellaはさまざまな言語で人間と自然な会話を交わすことができる。

Stellaは、Pepperのような人型のロボットではない。しかし生成AIを使って、ディスプレイにリアルな人間の顔を映し出す。人々は人型ロボットよりも、たとえ本物でなくても人間と接する方が心地よいと感じる可能性は十分にあるが、それを判断するにはまだ早いだろう。

明らかなのは、これは始まりにすぎないということだ。これは、生成的でインタラクティブなAIの能力を真に活用する最初の世代のデバイスであり、その門戸は今や完全に開かれている。

この記事は海外Red Ventures発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

無限に広がる可能性

無限に広がる可能性

すべての業務を革新する

NPUを搭載したレノボAIパソコンの実力

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する