Appleニュース一気読みホリデーガイドとして、各製品・サービスカテゴリをまとめている。1回目のiPhone 13シリーズ、第2回目のiPadに続く第3回目はMacだ。

筆者は、2021年は久しぶりにメインマシンを刷新した。それまでデスクトップとノートという2台体制だった仕事環境を、MacBook Pro 14インチの1台に統合し、自宅や職場のデスクも、これに合わせて外部ディスプレイなどのMacBook Proとドッキングさせる環境を整える方向へと舵を切った。

個人的に大きなインパクトとなったMacBook Proだったが、まずはデスクトップのApple Silicon化から振り返っていこう。

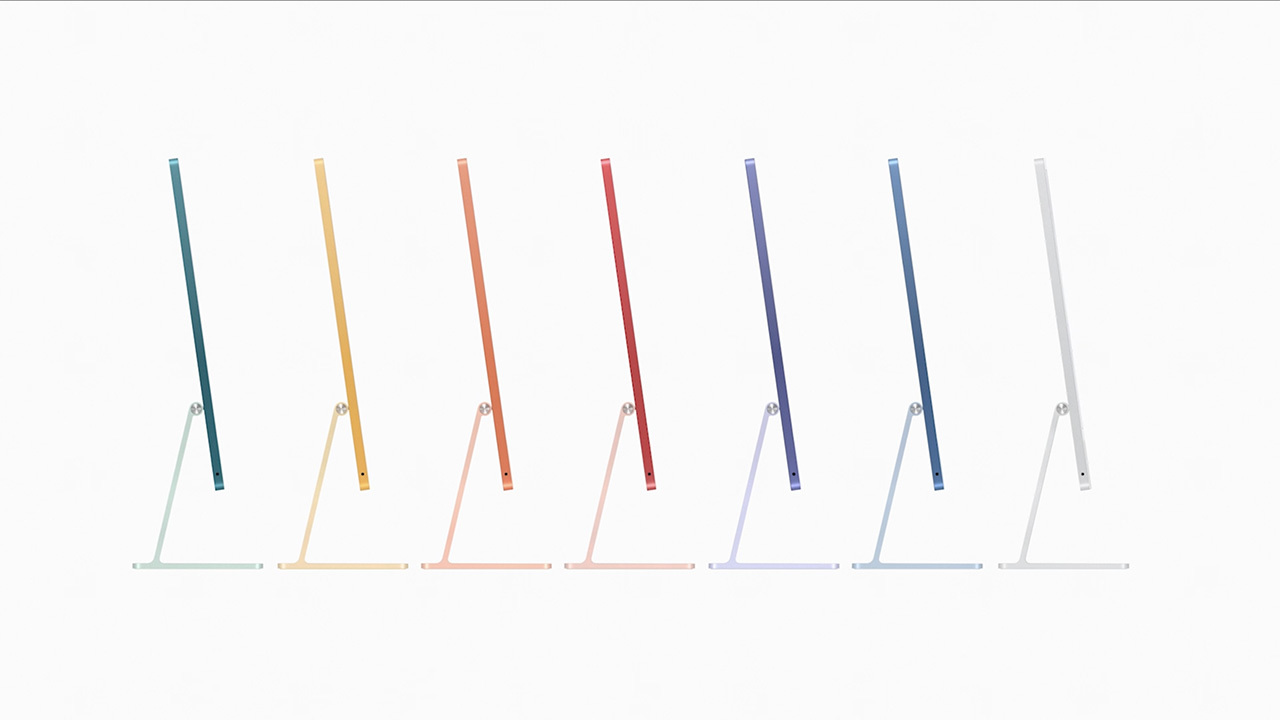

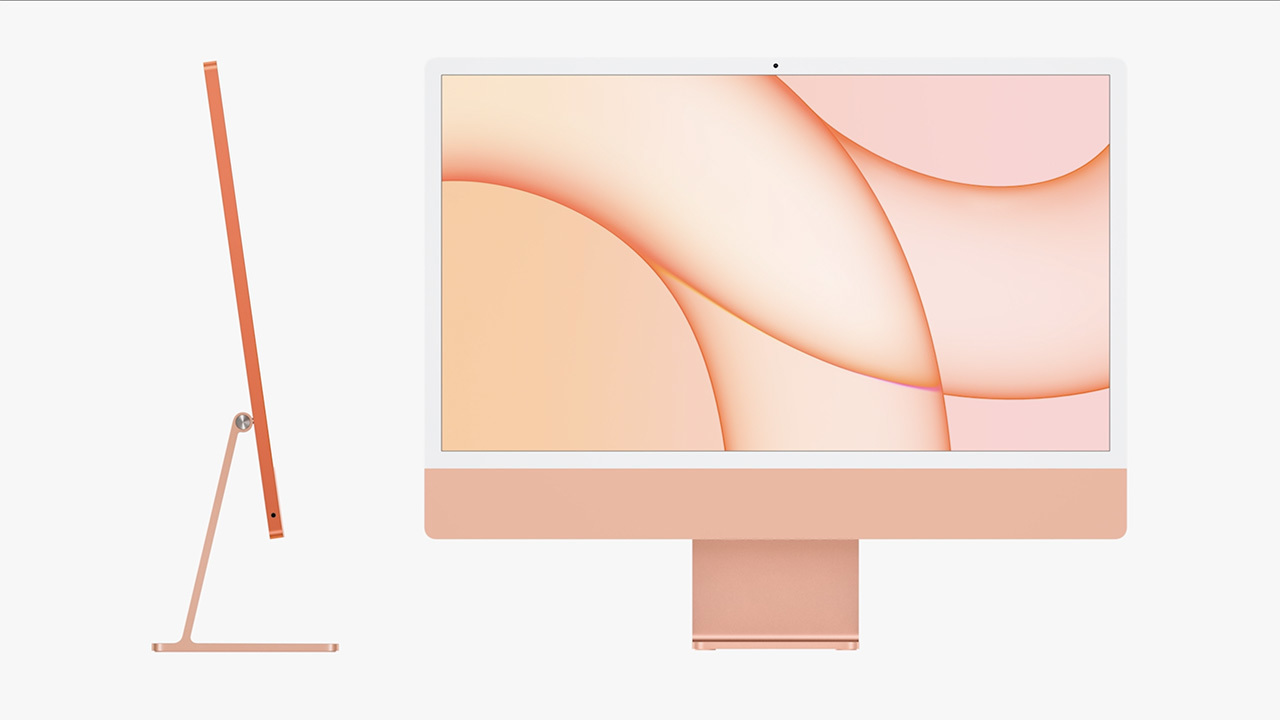

2021年春に花咲いたのがiMacだった。ブルー、グリーン、ピンク、 シルバーの通常色に加えて、Apple Store限定のイエロー、オレンジ、パープルを加えた全7色をラインアップした点は大きなインパクトを受けた。

コロナ禍で、家で長くコンピュータに向かう生活が定着することを見据えて、少しでも家の中を明るくする存在でありたい、というメッセージが込められた。多色展開は、作る方も大変だが、売る方も大変かもしれない。

そうしたメッセージとともに、AppleがApple Silicon搭載のオールインワンデスクトップとして、全く新しい設計を施した点も注目した。

まずは重量だ。デスクトップなら持ち運ばないので10kg前後でも大きな問題にはならないが、iMacは4.5kg弱しかない。電源のあるところなら家中どこにでも動かして使えるほどの身軽さを持ち合わせている。

もちろん軽さは、家の中のモバイル性を想定しているわけではない。材質にもよるが、軽いということはそれだけ材料を少なく済ませられることを意味する。10kgの製品より4.5kgの製品の方が、それだけ少ない資源で作ることができるわけで、資源循環(クローズドサイクル)を目指すAppleらしい設計思想だと感じた。

デスクトップなのにMacBook Airと同じようなロジックボードの小ささで、薄さ11.5mmの本体。美しく大きくなった24インチ4.5KのRetinaディスプレイを含めても、145Wの電源で足りてしまうほどの省電力性もある。

このディスプレイだが、このためにiMacを導入しても良いぐらいの魅力がある。24インチで4.5Kの解像度、さらに500ニト、P3対応というスペックで探そうとしても、外部ディスプレイではなかなか競合となる存在が出てこない。使って見ると、27インチほどの巨大さがなく、しかし解像度が高いため、込み入った作業にも対応してくれる、絶妙なワークスペースになる。

また特に驚いたのがスピーカー。6スピーカーシステムは低音から高音まで抜けが良く、空間オーディオもサポートしており、ディスプレイに内蔵されている内蔵オーディオとは一線を画す存在感あるサウンドだった。

2020年に登場したM1は、10万円台中盤のデスクトップに搭載しても十分競争力ある性能を発揮しており、エントリーモデルのiMacからすれば大幅な性能向上と言える。

個人的に感じたM1化最大の恩恵は、FaceTime HDビデオの画質がとてつもなく良くなった点だ。720pから1080pへとセンサーの性能向上もしつつ、それ以上に画質の大幅な向上は、ビデオ会議が続く中で、「引っ越したの?」「ウェブカム何使ってるの?」と言われるぐらい、顔も部屋も美しく映し出される。

カラー、サウンド、カメラと、今までのパソコンとは異なる進化の道を辿っているiMac。コンピュータが家の中で、今度どのように使われていくかを考え抜いた結果として見ると、非常に示唆に富んだ製品だった、と振り返ることができる。

2021年のMacのニュースとして最も注目すべきは、MacBook Proの刷新だった。2020年6月から2年間という移行期間を設定し、IntelからApple SiliconへのMacの心臓部を転換する計画を進めているApple。既にその期間の半分も過ぎ、M1というAppleとしてはエントリーモデルの製品の性能を飛躍的に向上させるチップを行き渡らせた。

ここから先が多くの人にとっての関心事だった。果たして、プロ向け製品で満足いく性能を発揮できるのか?という点だ。

満を持して2021年10月に登場させたのが、M1 ProとM1 Max。CPU部分は10コア(効率コア2、性能コア8)で共通化された2つのチップは、GPUとメモリ搭載量などで差別化している。

M1 Proは14もしくは16コア、M1 Maxは24もしくは32コアを備える。引き続き電力と性能のバランスで圧倒的な優位性を備え、Intelと外部グラフィックスの組み合わせで100Wを超える電力で発揮する性能を、30Wの電力で実現するなど、バッテリー駆動でもより長時間、高性能を発揮できる点は価値となっていた。

とにかくビデオ編集が早い点は特筆すべきだ。編集中の引っかかりもなく、また書き出し時間も大幅に短縮でき、ノートPCでデータと編集中の作業後と持ち運べるメリットがより大きかった。同じ性能でバッテリー駆動でもビデオ編集や書き出しができ、とにかく速い。仕事の仕方が全く変わってしまう体験だった。

今回14インチを選べた理由は、16インチと同様の十分に高速なM1 Maxを選択できるようになった点だ。

逆にそれまでは持ち運びやすい13インチモデルで選択できるIntelチップが限られ、外部グラフィックスが入ったモデルもなかったため、結局デスクトップで性能を担保し、ノートでモバイル性を稼ぐというスタイルにならざるを得なかった。

そうした意味で14インチMacBook Proは、ゲームチェンジャーになった、という評価をしている。

今回のMacBook Proには、iPad Proで初めて採用されたミニLEDバックライトのLiquid Retina XDRが採用され、Macとしても100万対1のコントラスト比や1600ニトの最大輝度を備えることができた。このディスプレイの性能が良すぎる点が問題になる部分もある。

同様のレベルの外部ディスプレイとなると、45万円弱のASUS Pro Artや、60万円弱のApple Pro Display XDRが最安値となり、なかなかハードルが高い。そのため家では蓋を閉じてMac本体のディスプレイを見ないようにし、通常の外付けモニターのみで作業としている。

これは少しもったいない気分だが、2画面にしてあまりに性能が違うのも少し見にくいのだ。パソコンの画面としては性能が良すぎるLiquid Retina XDRには、最大輝度を600ニトに制限するモードが用意されているほどで、コンテンツ制作を行う際、多くの人が目にする画面表示での確認をしながら調整を進める必要がある。

Appleが設定した「あるべき姿」とも言えるMacBook Proは、いろいろな面でコンピュータ業界の中で先進的な取り組みが散見できる。今後数年かけて、他のメーカーやサードパーティもキャッチアップし、もう少し手頃な価格で組み合わせられる仕組みを作り出してくれるのではないか、と期待している。

しかし……。ディスプレイの品質に追いつくのもハードルが高いが、ウェブカムやスピーカーも、なかなか厳しい要求だ。iMacと同様に1080pにアップグレードされたウェブカムは、M1 Pro/MaxのISPできれいに映り、ミラーレス一眼カメラでももっと光りを焚かないとと同じようにはならない。

また6スピーカーシステムはノートPCのスピーカーの性能を完全に超えた、重たい低音と伸びやかな音の拡がりが体験でき、筆者のデスクでもHomePod miniはお役御免になってしまい、家の他のスペースへと旅立っていった。

続く第4回は、AppleWatchとホームアクセサリ関連についてお伝えする。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する