8月下旬から5週間にわたって毎週水曜日に開催された「CNET Japan 不動産テック オンラインカンファレンス2021」。不動産テックのなかでも特に「スマートシティ」をメインテーマに据え、「一歩先ゆくスマートな街・移動・暮らし」と題して、街や住まいに関わる最新の取り組みを紹介している。

3週目に登壇したのは、福島県会津若松市におけるスマートシティプロジェクトを10年以上前から推進してきたアクセンチュア。日本のスマートシティ計画では先駆けといえるタイミングでスタートした同プロジェクトだが、今やその基礎となるプラットフォームと考え方は、日本各地や世界で始まりつつあるスマートシティ構想のベースとして採用されるに至っている。

そんな10年という月日のなかで、会津若松市ではどんな課題が立ちはだかり、それをどのように解決してきたのか。さらには、スマートシティを成功させるためには何が最も重要なのか。プロジェクトを主導するメンバーの1人、アクセンチュア・イノベーションセンター福島で、センター共同統括 マネジング・ディレクターを務める中村彰二朗氏が解説した。

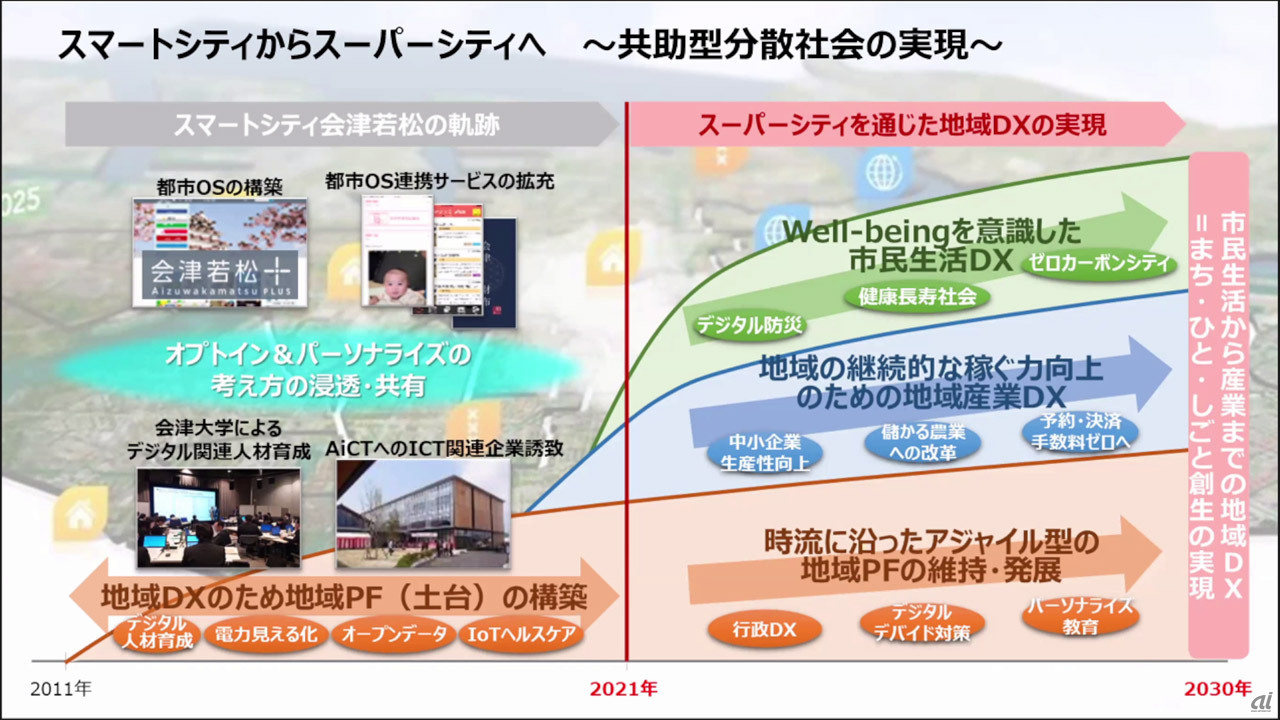

会津若松市のスマートシティに向けた取り組みは、東日本大震災が発生した2011年から、震災復興プロジェクトの一環としてスタートした。アクセンチュア、会津若松市、会津大学の3者が連携協定を締結し、アクセンチュア自身も会津若松市に拠点を置いて、これまで10年以上にわたり活動を続けてきた。

「スマートシティは目的ではなく、あくまでも手段」と話す中村氏は、会津若松でスマートシティ化を進める目的の1つを、地方における生産年齢人口の維持、増加を図るためと説明する。若い世代の人たちが仕事を求めて東京などの都市に移住する例が多いことから、「地方でも働けるように、というのが元々の目的。東京よりわくわくするような仕事が地方で生まれれば、若い人たちも地元に残るだろう」と考えた。

また、最近ではポストコロナ時代を見据えて「日本(の人口や機能)をどう分散化するか」も課題の1つとなっている。その解決も含め、「不動産デベロッパーや建設業の方々、アクセンチュアのようなITをベースとしたDXを推進するメンバーが一体となって」新たな街づくりに取り組むプロジェクトとして、スマートシティを進めているという。

この10年での達成率は、中村氏いわく目標の「3割くらい」と控え目。「ここから加速度的にスピードアップしていくと思う。あと10年くらいかけて1つの目処が立つのでは」と話すが、それでも他の地域が始めているスマートシティと比べても際立った成果、進捗を見せている。

近年の大きな動きとしては、ICTオフィスとして新たに建設し2019年4月にオープンした「スマートシティAiCT」。収容人数約500人の施設で、36の企業が入居し、2021年8月時点で満室になった。中小から大手まで、多くの企業が集まっていることから、新卒者の就職先の受け皿にもなっている。こうした施設が全国各地で立ち上がれば、東京への人材の一極集中の問題も緩和していくだろうと中村氏は期待している。

医療データのデジタル化も進めている。日本国内では手書きのカルテを使っている医療機関もまだ多く、一般病院や診療所での電子カルテ普及率は半数にも及ばず、完全なデジタル化にはほど遠い状況だ。これを電子化するために莫大な投資でインフラ整備するのは現実的ではないため、会津若松市では「スマートフォンに音声入力して、AIでカルテに必要な情報をピックアップして投入する」というリーズナブルな仕組みを構築中だという。

同じく医療分野では、IoT機器を家庭に置いて、それによって自動で居住者のバイタルデータなどを取得できるようにし、自覚症状がない病気でもAIでいち早く発見できるようにする「AIホームドクター」という取り組みも始めている。また、会津若松市では学校と家庭をつなぐプラットフォームを4年前から稼働させ、子どもの両親や祖父母の安心感につなげる仕組みを用意したほか、スマートフォンの位置情報を使って、災害時などに誰がどこにいるかがわかる「デジタル防災」というアプリの開発も進めている。

2025年度までに竣工を予定している新しい会津若松市役所庁舎については、本格的な行政のICT化を実現する計画だ。中村氏は、そのために「都市開発のベースにDXを完全に埋め込むこと」が必要だと強調する。これまでの街づくりでは、あらゆる組織がバラバラに動いていたのが当たり前。対してスマートシティではそれらを「コネクトして、有効な(情報の)シェアリングを行っていく」ことが重要になるとする。

たとえば多くの街で周囲を見渡してみれば、行政機関だけでなく、銀行、郵便局、コンビニなどあらゆる場所に対面窓口が存在していることに気付く。デジタル化して必要な手続きがオンラインですべて完結するようになれば、窓口を利用する人は減るため、組織それぞれが窓口業務に割くコストは無駄になる。しかし組織の壁を越えてデータ連携ができれば、窓口を統一して最小限の数に絞ることも可能だ。つまり会津若松市では、そうしたデータ連携が可能な下地がすでにできあがっていると言える。

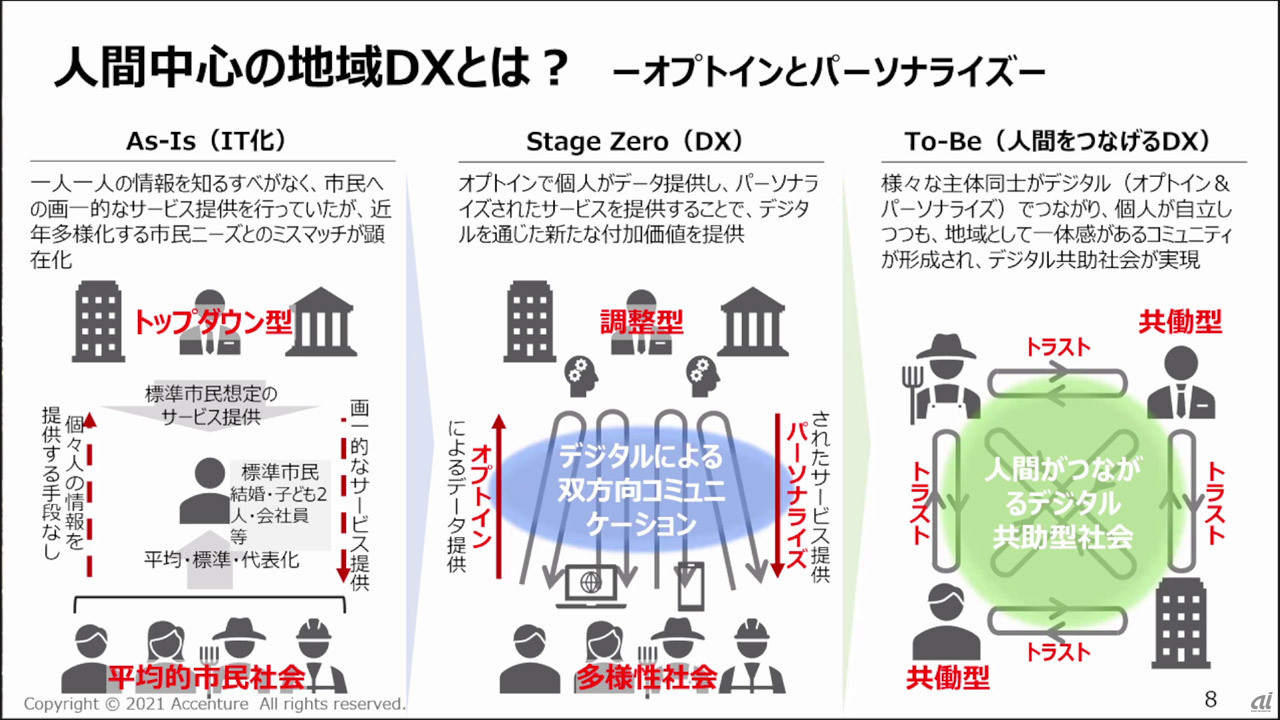

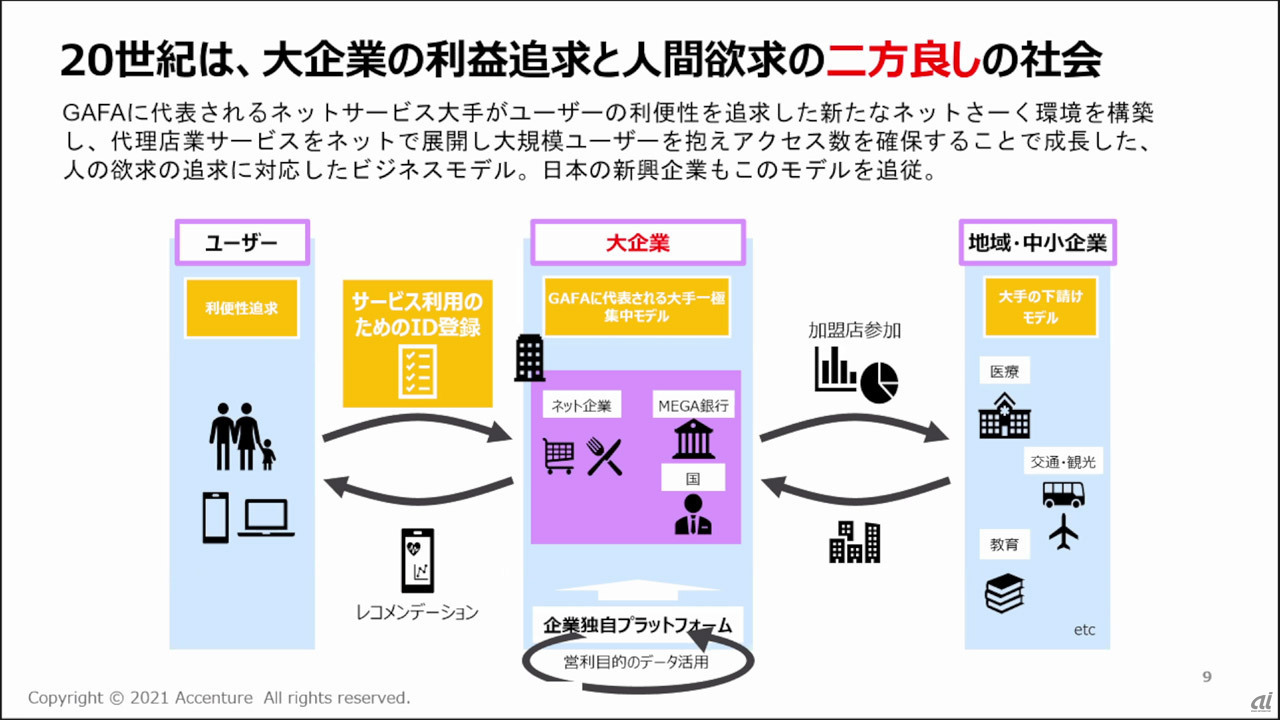

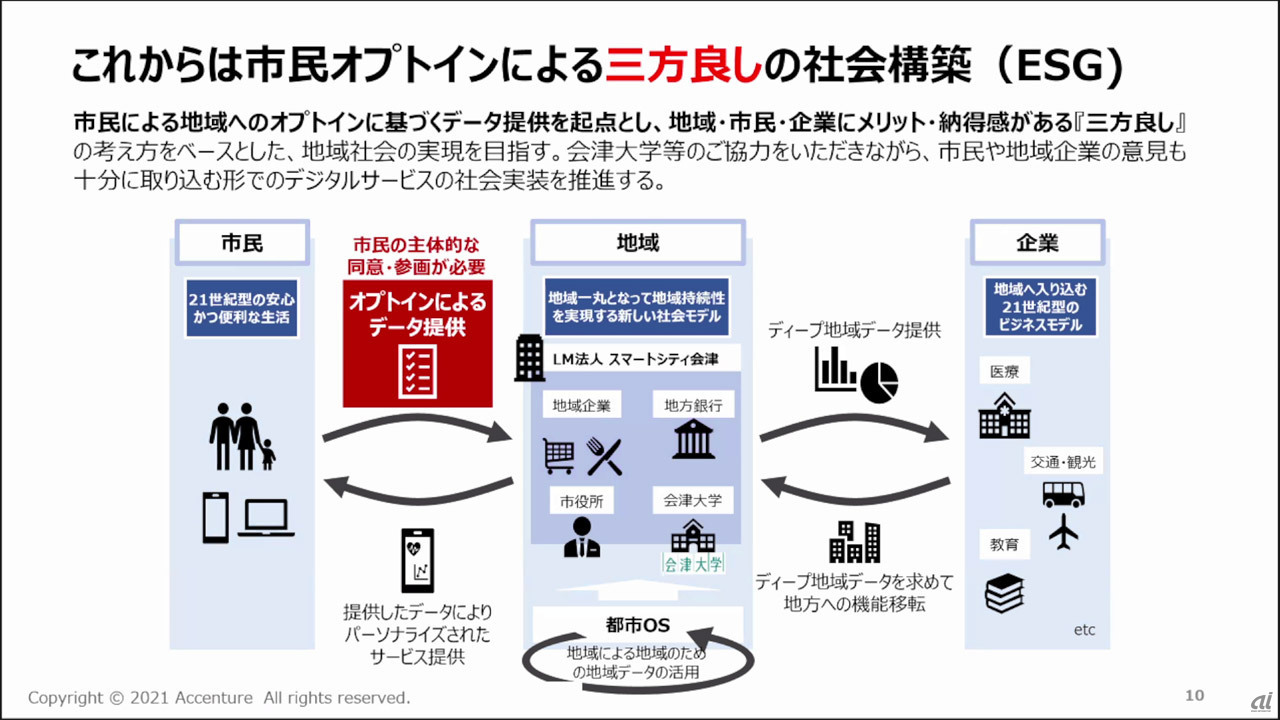

スマートシティを実現するにあたっては、そんな風に組織間のデータ連携が可能になっていることが必須。とはいえ、そこには個人情報保護という厚い壁があり、市民の個人情報を行政や民間の事業者が扱えるようにするための仕組みづくりが欠かせない。そこで会津若松市やアクセンチュアは、この10年間、「オプトイン型社会」を浸透させるべく奮闘してきた。

オプトイン型社会とは、住みよい街づくりのために、市民自らがさまざまな情報、たとえば電力など家庭でのエネルギー消費に関わる情報、健康情報、購買情報などを提供する、市民参加型の社会だ。同意しない場合でもこれまで通りアナログな行政、民間サービスを受けられるが、同意した場合は多くの組織がそのデータを活用し、さらに街中にあるIoT機器や自動車から集まる情報、スマートフォンから得られる人流データなどのビッグデータと組み合わせ、一人ひとりにパーソナライズした適切なサービスを提供できるようになる。

「生きたデータを集めることで、人の行動変容を促すようなリコメンデーションができる」と中村氏。そうして人にとって住みよい街に変わっていけば、地域産業の発展にもつながり、最終的には市民のウェルビーイング、つまりは人々の幸福の実現をも目指すことができる。

もちろん、オプトイン型社会を実現するには、行政やサービスを提供する側と市民が、しっかりとした信頼感で結ばれていることも必要になるだろう。さらに付け加えると、スマートシティを目指すためには現在の法律が障害になる部分もあるため、さまざまな分野の規制緩和も求められる。それには政府が進める「スーパーシティ構想」にもとづき、国家戦略特区として認められるのが近道だ。ところが、その申請にあたっては住民の同意を得なければならない、というハードルもある。

「10年前はスマートシティと言っても、市民の方々のなかでイメージがわかなかったため、そのマインドセットに食い込んでいくのが大変だった」と振り返る中村氏。それでもスーパーシティの申請については「市民の大半の方から同意が得られた。ようやく“反対しなくなった”というところまできた」という。スマートシティに向けてはいくつものクリアすべきステップがあり、潤沢な資金があればできるというものでもない。会津若松市と会津大学、アクセンチュアは、10年という時間をかけてそれらを一歩ずつ着実にこなしてきたことで、市民のほとんど全員から理解を得られる状況までたどりつけたわけだ。

アクセンチュアでは、会津若松市のプロジェクトで取り組んできたさまざまなシステム、考え方を、プラットフォームとして標準化することにも力を入れてきた。標準化することで他の地域でも同じ仕組みを比較的容易に取り込めるようになり、全国レベルでスマートシティ化を進めやすくなる。

標準化は、もちろんアクセンチュアの事業拡大という側面もゼロではないが、それよりも都市間での情報連携が可能になることが大きい。たとえば近年はワーケーションをはじめ、複数に拠点をもちながら暮らすスタイルが注目されている。そこで問題になるのが住民票をどこに置くか。現在は住民票を1箇所にしか置けず、行政サービスも基本的には住民票のある地域でしか受けられないため、多拠点生活における課題となっている。

一方、情報連携が進んだスマートシティであれば、住民票を複数地域に置くことも不可能ではなく、住民税の支払いをそれぞれの滞在期間に応じて支払えるようにするといったことも可能になる。行政サービスを各地域で受けることにも障害はなくなるだろう。

実際、アクセンチュアが進めるいわば「会津若松モデル」とでも言うべきスマートシティの仕組みは、すでに千葉、神奈川、奈良、宮崎、沖縄などの一部地域で採用され、プロジェクトがスタートしている。2021年度は国内の他地域でのさらなる展開に加え、海外、インド洋に浮かぶ島国モーリシャス共和国でも動き始めているとのこと。同じ仕組みを取り入れたからといって、即座にスマートシティの実現が成るわけではないが、会津若松市での知見を最大限に活用することで、会津若松市で10年かけてやってきたことを2~3年程度で形にしたいと中村氏は意気込む。

そのように日本各地や世界にプラットフォームが広がりつつあるものの、会津若松市のスマートシティの取り組み自体は、中村氏が「あと10年くらいかけて1つの目処が立つ」と言っていたように、今後も続いていくことになる。「新しい課題がどんどん出てくるので、終わりは見えない」とし、来年になっても達成率はまだ3割のままかもしれない、とも明かす。「ずっと完成せず、やり続けることになるのがスマートシティというプロジェクト」のようだ。

ただ、スマートシティを成功させるには、時間をかけてやり続けるだけでなく、これまで行政や企業などの組織が見ようとしなかった「隙間に落ちているものを拾えるか」にもかかっているという。今までの街づくりでは、行政は行政がすべき範囲、企業であれば企業の事業範囲というように、それぞれの組織が見ている範囲は限られていた。「自分たちのミッションを遂行するあまり、組織の間に落ちているものを一切拾わなかった」と中村氏は指摘する。

しかし、地域が1つのプラットフォームのなかで動くようになれば、そういった隙間にあるものもカバーできる可能性がある。中村氏は「市民目線で、その間に落ちている物を拾えるかどうかがスマートシティのポイントになる」と断言しつつ、これからも会津若松の地から日本や世界のスマートシティの動きをサポートしていきたいと語った。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する