まもなく終わりを告げようとしている2020年、読者のみなさんはこの1年で一体何を買ったのだろうか。本稿では、2020年に筆者が買ったガジェットの中から、思い入れのある5つの商品を紹介する。

2020年は、コロナ禍によるリモートワークの拡大により、世界的にPCの需要が回復。半導体分野でも、IntelやAMDが新型プロセッサを発表するなど、PCが盛り上がった年でもある。その中でも最もインパクトがあったのは、アップルが世に放った自社開発のSoC「Apple Silicon」だろう。2006年からMacの頭脳として採用されたIntelプロセッサに代わり、iPhoneやiPadで10年に渡り培ってきたSoC「Aシリーズ」の流れを汲むプロセッサで、そのApple Silicon第一弾としてアップルは「Apple M1」を披露。あわせて、同SoCを搭載したMacBook Air、MacBook Pro 13インチ、Mac Miniの3機種を発表した。

登場するとすぐに、Aシリーズ譲りの省電力性能と高いパフォーマンスが話題になる。Intelプロセッサであれば、ファンが轟音を上げるような高い負荷をかけてもクールにいなす発熱の低さも特徴で、長時間のエンコードなど負荷が続く状態でなければ、ファンレスのMacBook Airでも大半の作業をこなすことができる。また、IntelアプリケーションとM1プロセッサを橋渡しする「Rosetta 2」の完成度も高く、一部動作しないアプリなどはあるものの、大方のアプリが実用的に動くエミュレーションの精度も注目されるポイントとなった。

正直なところ、M1 Macが発表されたタイミングでは、高らかに謳われた性能に若干懐疑的な見方をしており、様子見することにしていた。というのも、Apple Siliconの発表よりも前の今年4月にMacBook Pro 16インチモデルを購入。RAM 64GB、SSD 1TB、Core i9プロセッサ、Radeon 5500M 8GBと、数年使う前提のモリモリスペックをお迎えすべく、24回払い無金利のお世話になったばかりだったからだ。追加出費などもってのほかだ。

ところが、弊誌のレビュー含めApple M1の高性能ぶりと、PowerPCからIntelへの移行と違い、Rosetta 2の完成度の高さなどが明るみになるにつれ、「まずい、これは買わねば……」と焦りと期待感の狭間で揺れるようになった。結果、Appleストアの実店舗で受け取れるRAM 16GB、SSD 1TBの「MacBook Air Ultimate」モデルの在庫を確保。発表時にウェブで予約するよりも早くRAM 16GBモデルを手に入れてしまった。

Airを選んだのは、先述の通りM1が低発熱で、ファンレスモデルでも極端な性能低下が起きないことと、これまでProシリーズのみだった、P3対応液晶ディスプレイがAirにも搭載された(輝度は100cd/m2低いが)ことなど、MacBook Pro 13インチモデルとの差が縮まったのが大きい。ちなみに、Appleストアで購入した商品の場合、一定の期間内であれば商品の返品が可能。もし、まだ「使い物にならない」と判断した場合、返品できるというのも背中を押した。

さて、そんな経緯で購入したM1 Airだが、使ってみた限り実感するのはレスポンスの速さだ。スリープからの復帰や、M1対応ソフトのサクサク感はMBP16にも引けを取らず、心地よさすら感じる。M1とIntelコアの両方に対応するユニバーサルアプリへの対応も各ソフトウェアベンダーで進められており、予想よりも早く周辺環境が整備されそうである。バッテリーの持ちも驚異的で、M1版が提供されているChromeでも1時間で10〜12%程度減る程度。充電無しで丸1日仕事ができるスタミナを実現している。MacBook Pro 16インチで同じ使い方をすると、2〜3時間でバッテリーが切れてしまう。発熱の低さも噂通りで、膝の上で使っていても底面から熱が伝わってこないため、季節柄寂しさを覚えるくらいだ。

なお、アプリベンダーにおけるM1への対応状況は業界によって異なるようで、映像業界では、純正のFinal Cut Proに加え、M1ネイティブを当初から表明したDaVinci Resolveなどがすでに提供されている。アドビも、Premiere ProのM1対応パブリックベータをリリース済み。一方で、例えばDTM業界では、純正のLogic Pro以外のDAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション:音楽制作ソフト)はM1への対応を表明しておらず、プラグインの動作状況もまばらと、業界によって対応の温度差がある。利用するソフトによっては、まだM1へ完全移行とはいかなさそうだ。

ひと通り満足しているM1版のMacBook Airだが、不満点がないわけでもない。というのも、Intelモデルのボディがベースとなっているためか1.29kg(MacBook Pro 13インチにいたっては1.4kg)と、他の13インチモバイルノートと比べると軽い部類ではないからだ。何なら、現行Airのスタートラインとなった2018年モデルより40g重い。Intelプロセッサと比べて発熱や消費電力などが改善されており、それにあわせてボディを再設計した、より軽量なモデルが登場することを今後期待したい。欲を言えば、折角パフォーマンスも向上したので、RAMも16GBからさらに積めるようになるとありがたい。

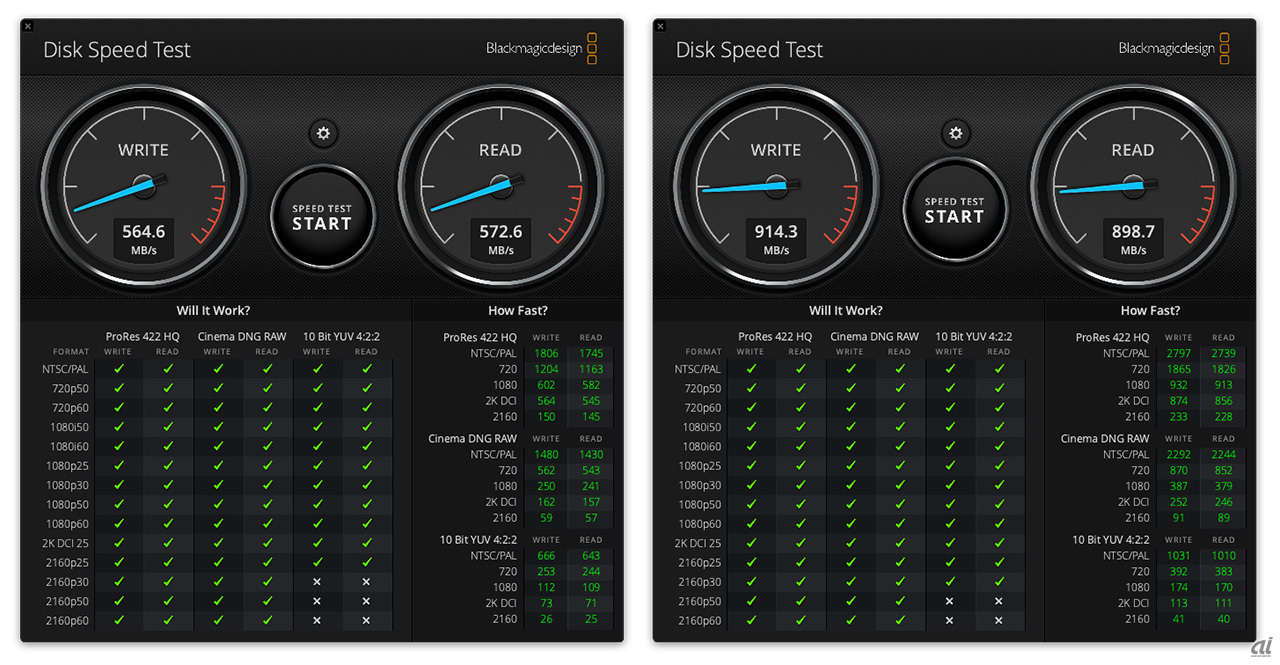

そのほか、Intelモデルと比べてUSBなどI/Oのスピードが劣る現象も気になるところだ。WD製SSD「SN550」にJMicronのコントローラーを内蔵した外付けケースで試したところ、Intelモデルでは、読み書きともに900MB/s前後をマークしたのに対し、M1 Airでは500MB/s台中盤でとどまってしまう。公称で読み書き550MB/s台の別の外付けSSDでも、Intelモデルが500MB/sに届かないぐらいで推移しているのに対し、M1 Airは400MB/s前後と100MB/sずつ速度が落ちてしまう。この傾向は、M1搭載MacBook Pro 13インチでも同様であった。

なお、知人がサムスンの外付けSSD「T7シリーズ」をM1 MacBook Pro 13インチで試したところ、700MB/s台に到達(公称値は1000MB/s前後)したとのことで、Intelプロセッサより相性が大きいのかもしれない。

さらに、プロユースのモニターを手掛けるEIZOによると、M1 MacのDisplayPort出力は、RGBではなくYUVリミテッドレンジ(IntelモデルではHDMI出力時のみ発生)となっており、外付けモニターを接続した際、グラーデーションを表示する際にトーンジャンプが出たり、macOSが自動生成するカラープロファイルが、モニターの色域やガンマ値と一致しない場合があると注意喚起している。これはMac側の仕様であり、EIZO以外のモニターも対象。特に後者は、AdobeRGBなど広色域の外付けモニターを使う場合は注意が必要だが、アップデートで改善される場合もあるとのことで、常に最新の状態にした方が良さそうだ。

こうした不満点はあるものの、全体的な印象としては「初物としては上出来」と言える。むしろM1の利点である、高いパフォーマンスと低消費電力由来の低発熱・長時間駆動の恩恵をきちんと受けられるのは、アーキテクチャの移行という大仕事からすると驚異的だ。Apple Siliconへの移行を控えている他のMac製品についても期待が持てる一方、利用するアプリケーションによってはIntel Macの方が安定的に使えるケースもまだまだ多いと感じる。自分の場合は、みるみる減っていくIntel Macの市場価値に怯えつつも、M1 MBA+Intel MBP16の2台体制で当面は運用し、徐々にApple Siliconに移行することになりそうだ。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

無限に広がる可能性

無限に広がる可能性

すべての業務を革新する

NPUを搭載したレノボAIパソコンの実力

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する