2019年に続き、2020年以降の不動産テックが向かうトレンドについて考えてみたい。2019年に挙げた“2019年以降のトレンド”(前編、後編)については、2019年にどのような動向があったのかをおさらいしたうえで今後を考察したい。(5)の不動産データビジネスは2020年新たに追加した今後のトレンドだ。

(1)ハードからソフトへ※2019年ご紹介

(2)賃料モデルからサブスクリプションモデルへ ※2019年ご紹介

(3)日本版MLSの登場 ※2019年ご紹介

(4)スマート仲介 ※2019年ご紹介

(5)不動産データビジネス ※2020年追加

前回も2019年以降のトレンドとして予想した「ハードからソフトへ」。2019年、このトレンドはより目に見えやすい形となった。2019年、海外で登場したオフィス統合アプリをご紹介した。これはオフィスビルで働くワーカーが、オフィスを効率的に利用できるサービスや働きやすくなるサービスを統合した新たな概念のアプリサービスだ。

国内において、これに近いサービスがMyCity(マイシティ)の「MyPlace for Office(マイプレイス フォア オフィス)」である。「MyPlace for Office」は、オフィス内で一人ひとりの居場所を把握可能な働き方改革支援IoTサービスだ。ビル設備との連携や各種センサーを通じ、同僚の位置検索、空調操作、共用部の混雑把握、働き方の見える化などを行い、蓄積したデータをもとに一人ひとりに最適なワークスタイルの確立と生産性の向上をサポートする。

2019年3月に竣工した東急不動産の渋谷ソラスタには、「MyPlace for Office」が全面導入された。20フロア3000名のオフィス1棟には2000個以上のセンサーが設置され、ユーザーのスマートフォンを通じて位置情報を可視化する。

これと類似の取り組みとして、2020年5月竣工の竹芝地区のソフトバンク本社ビルが挙げられる。AIやIoTを活用してビル内外の人流、環境データを収集、解析し、WeWorkがデザインすることで注目を浴びている。このように今後のオフィスビルでは、さまざまなデータの収集と利活用が当たり前となっていくであろう。

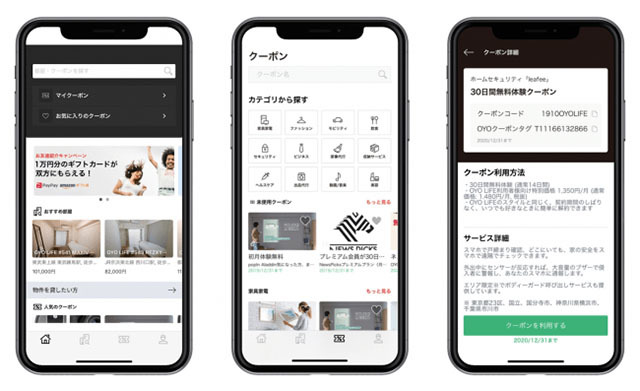

住宅においても「ハードからソフトへ」のトレンドは進んでいる。前述のOYO LIFEは、家事代行サービスやカーシェアリングサービス、オンデマンド収納サービス、家具家電やファッションのサブスクサービスなど暮らしを便利にするサブスク型の住生活サービスが専用アプリを通じて1カ月間無料で利用できる「OYO PASSPORT(オヨパスポート)」を展開。2019年11月時点でサービス加入パートナーは100社を超えている。所有よりもレンタル、シェアの価値観が大きいミレニアル世代やZ世代が増えていく中で、こうしたレンタル、シェアする生活を後押しする住生活サービスが付加された住まいへのニーズは大きくなっていくだろう。

こちらも2019年以降のトレンドとして予想したサブスク。住宅やオフィスなどにおける収益モデルが、従来の賃料モデルから、オンデマンドサービス等の利用料ビジネス、即ちサブスクリプションへと多様化していくことが予想される。

2019年は、テレビ番組でもサブスクの特集が取り上げられ一般化した年でもあった。前述のようにOYO LIFEをはじめとする月額定額制の住み替え賃貸住宅が広がり、WeWorkなどに代表される定額制のオフィスが急激に増加した。ほかには、ホーム領域では家事代行、家具、家電のレンタル、ファッションレンタル、カーシェア、オンデマンド倉庫などさまざまな住生活サービスのサブスクが広がっている。

住まいにこうしたサブスク型の住生活サービスを付加させるOYO PASSPORTが登場してきた一方で、依然としてサブスク型の住生活サービスと住まいとは独立している。どうやら2019年に紹介したライナフの「サービスが入ってくる家」のようなサブスク型の住生活サービス付きの住宅が広がるのには、もうしばらくく時間がかかりそうだ。

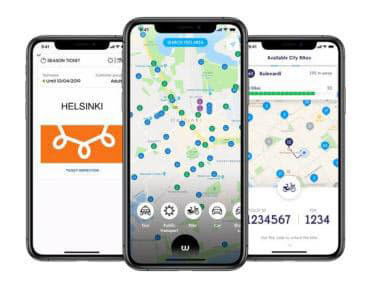

大手不動産もこうした新たな取り組みを始めており、2020年以降も間違いなく進展していくだろう。例えば、三井不動産は、鉄道、バス、タクシーなどの多様な交通手段を組み合わせたルートの検索・予約・発券・決済を可能とするMaaS(マース)アプリ「Whim(ウィム)」を展開するフィンランドのMaaS Globalと提携し、柏の葉(千葉県柏市)でMaaS事業をスタートさせる予定だ。

三井不動産がMaaSに取り組む狙いの1つが、交通手段を別額固定料金で乗れるサービスと賃貸住宅とのパッケージングである。つまり、従来までマンション賃料と駐車場代金を払っているものを、賃料とMaaS料金を払う形へと変えていこうとしているのだ。

こちらも2019年以降のトレンドとして予想した日本版MLS。日本の不動産テック普及拡大のアキレス腱が、不動産情報基盤の整備遅れであることは周知の事実である。

米国で爆発的に不動産テックが広がった背景にはMLS(Multiple Listing Service)の存在がある。MLSは、物件情報などの不動産データベースであり、物件の成約価格や広さ、売買履歴や修繕履歴、固定資産税や課税評価額、ローン借入額、登記情報などを会員であれば誰でも閲覧できる共通データベースだ。物件情報だけでなく、周辺地域の情報や地盤情報、市場分析レポートなども入手できる。

日本でMLSに該当するのがREINS(レインズ)だが、REINSには多くの課題があること2019年、記載した通りだ。「情報の網羅性」や「情報の鮮度」、そして「公開APIが存在しない」などの課題である。

こうした中、2019年10月にREINSの検索CSVデータのダウンロード機能の廃止が発表された。これは不動産テック企業などがREINSのデータを、本来の使い方とは異なる目的で利用していることへの防止策のためのようだ。本来であれば、情報の非対称性が大きな問題である日本の不動産業界において、情報を誰でも見ることができる方向へ向かうべきだが、時代を逆行していると思わざるを得ない判断である。

ただ、長い目線で見ればGAFAに代表されるように情報(データ)がビジネスの競争優位性を大きく左右する時代にあって、情報が然るべきルールやガイドラインのもとに利活用されるトレンドは変わらないだろう。不動産業界は、成長産業として発展が期待される中、国としても不動産情報のオープン化を引き続き推進している。不動産テック協会やPropTech Japanをはじめ、ADRE不動産情報コンソーシアムなどのような民間団体のデータ流通のオープン化へ向けた活動に期待がかかる。

こちらも2019年以降のトレンドとして予想したスマート仲介。米国では不動産の取引プロセスは、既にデジタル化されている。例えば、米国の不動産取引において電子契約の普及率は85%、電子署名は82%である。一方、日本国内の正確な数字を取得することはできないが、電子契約サービス「クラウドサイン」を展開する弁護士ドットコム 取締役クラウドサイン事業部長の橘大地氏曰く、日本の不動産業界では電子契約の普及率はまだ数%にも満たないのが実情のようだ。

実は日本の不動産情報が米国のように広く流通しない要因の1つが、この電子契約、電子署名にある。電子契約、電子署名を利用しようとすると、電子ファイルに物件情報や購入者情報などが入力されるため、自ずとデジタル化される。

「クラウドサイン」でも、契約時のデータをCRMとしてマーケティングに活用できるのだ。一方、従来のように紙への手書きの場合、紙の手書き情報をデジタル化するには非常に手間がかかる。最近は、紙に書かれた情報をRPAやAIで読み取るなどテクノロジーの活用も増えてきているが、そもそも紙ではなく最初からデジタルで扱うべきである。

また、米国においてスマート仲介で重要な役割を果たすのが不動産に特化したCRMである。Propertybase(プロパティベース)、BoomTown(ブームタウン)、Contactually(コンタクチュアリィ)、Freshsales(フレッシュセールス)、Chime(チャイム)、Follow Up Boss(フォロー アップ ボス)、MoxiCloud(モクシクラウド)など確認できる範囲でも50以上の不動産専用CRMが存在する。不動産専用CRMは、リード顧客の獲得、育成といったマーケティングオートメーションの役割を果たすものが多い。さらにZillow(ジロー)、trulia(テュルーリア)、realtor.com(リアルタードットコム)、Redfin(レッドフィン)などといったリスティングサイトとの連携、GoogleやFacebookなどの広告管理機能との連携、DocuSign(ドキュサイン)やdotloop(ドットループ)など電子契約サービスとの連携など他社と広く連携している点も特徴だ。

日本国内でも、いえらぶの「いえらぶCloud」、いい生活の「いい物件One」、不動産王の「不動産王」など不動産業務支援のプレイヤーが存在しているが米国ほど数は多くない。特徴としても、物件入力補助機能や不動産情報ポータルへの一括入稿、不動産会社へのメール配信などリード顧客の獲得・育成・管理といったよりも業務効率化に重きを置いたサービスが多い。ただ、近年はCocoliveの「KASIKA」のように不動産専用のマーケティングオートメーションのサービスも登場しており、今後も注目されるサービス領域だ。

不動産物件を探す際、まずはインターネットを利用するという人は8割とも9割とも言われており、ミレニアル世代やZ世代といった若い世代を中心に非対面の内見やオンラインのやり取りが増えてきている。CRMやマーケティングオートメーションはもちろん、電子契約も次第に広がってきており、将来的には米国のように取引プロセスのデジタル化が当たり前となる時代も遠くないだろう。

米国は不動産データビジネスが盛況だ。例えば住宅では、SmartZip(スマートジップ)やremine(リマイン)、HouseCanary(ハウスカナリー)、Revalute(リバリュエート)などのテックプレイヤーが、住宅の築年数、所有歴、間取りなど物件情報や価格情報を地図ベースで閲覧できるのはもちろん、将来価格の予測、6カ月以内に売却が見込まれる物件の予測などのサービスを提供する。

住宅はもちろんだがオフィスビル、商業施設、ホテル、小売店舗、工業用施設など賃貸収入やキャピタルゲインを目的とした商業用不動産においても、データビジネスが盛んだ。代表的なプレイヤーがCoStarである。CoStarは、全米における商業用不動産の物件情報、価格情報、オーナー情報、空室状況、物件収益力、物件損益、テナント情報などのデータベースを有しており、利用料を払うとウェブサイトやアプリ上でこうした詳細なデータを地図ベースで見ることができる。

同じようなプレイヤーとして、ソフトバンクも出資するReonomy(レオノミー)やCOMPSTAK(コンプスタック)、VTS(ブイティーエス)などが多くのプレイヤーが存在している。これらのサービスは、蓄積したデータベースの閲覧に留まらず、賃料や販売価格等の物件比較、主要エリアマーケットにおける需要と供給のトレンドや予測などの各種分析も提供しており、ブローカーや機関投資家、金融機関などが利用している。

日本国内でも2018年あたりからこうしたプレイヤーが登場してきた。RESTAR(リスター)の「REMETIS(リメティス)」は、主にオフィスビルや商業ビルなどの不動産の投資、融資を行う企業向けに不動産情報の検索・分析を提供するデータベースプラットフォームである。また、estie(エスティ)の「estie Pro(エスティ プロ)」は、主にオフィスビルや商業ビルなどの不動産データベースとオリジナルの機械学習によって成約賃料を推定するデータプラットフォームだ。

日本でもこれまでもJ-REITの売買情報は公開されているが、地図ベースのクールなユーザーインターフェースと豊富なデータ量、そしてAIなどによる推定や分析などが従来のそれとは異なる。オフィスビルや商業施設などへの不動産投資が年々増加する中で、素早く適切な意思決定を行うためにもこうした不動産データビジネスは当然広がっていくだろう。

2020年1月7日。世界最大級のエレクトロニクス関連見本市「CES 2020」において、トヨタはさまざまなモノやサービスがつながるコネクテッド・シティとして「Woven City(ウーブン・シティ)」という街をつくることを発表した。この街では、人々が生活をするリアルな環境下で、自動運転、MaaS、パーソナルモビリティ、ロボット、スマートホーム技術、AI技術などの導入や検証が行う。「CES2018」で発表された「e-Palette(イーパレット)」も、ヒトやモノの輸送に加え、移動用店舗としても使われる予定だ。

Googleの親会社であるアルファベット傘下のSidewalk Labsも、カナダのトロントでスマートシティ建設を進めているが、10年前にはIT企業や自動車メーカーが街づくりを進めるとは誰も想像できなかっただろう。一方、三菱地所は日の丸交通やZMPと自動運転タクシーの実証実験を行っており、前述の三井不動産のMaaSの取り組みも含め、不動産デベロッパーはモビリティへ進出し、自動車メーカーがスマートシティへ進出するといった業界の壁がなくなりつつある。

スマートホームも同様だ。家電量販店のヤマダ電機はホームIoTサービス「YAMADAスマートホーム」を展開、シャープは新スマートホームサービス「COCORO HOME」を展開する。2020年に入りパナソニックとトヨタ自動車は、IoT+住宅+クルマの新たな暮らしを提供する新会社としてプライムライフテクノロジーズを設立した。

ECの巨人Amazonも2019年に不動産業界に本格参入した。買い手に対して最適な仲介エージェントをマッチング、紹介するプラットフォーム「TurnKey(ターンキー)」をスタート。注目したいのが、TurnKey経由で成約した買い手には、物件価格に応じた金額の特典を提供しており、その特典はハウスクリーニングなどのAmazon Home Services関連、EchoやFireTVなどのスマートホーム関連のサービスや商品なのだ。つまり、引っ越しというライフイベントをきっかけにスマートホーム商品をAmazon一色に変えようという狙いである。

このように“住まい”や“街”といった領域は、不動産企業、IT企業、自動車メーカー、電機メーカー、家電量販店、ECそしてテックベンチャーが入り乱れる戦略的重要領域となっている。従って、2020年以降は不動産プレイヤーだけに留まらず、不動産以外のプレイヤー動向にもアンテナを張り巡らすことがますます重要となってくるだろう。

大手システムインテグレーターを経て、2008年より現職。経営学修士(専門職)。IT業界の経験に裏打ちされた視点と、経営の視点の両面から、ITやテクロノジーを軸とした中長期の成長戦略立案・事業戦略立案や新規ビジネス開発、アライアンス支援を得意とする。金融・通信・不動産・物流・エネルギー・ホテルなどの幅広い業界を守備範囲とし、近年は特に不動産テック等のTech系ビジネスやビッグデータ、AI、ロボットなど最新テクノロジー分野に関わるテーマを中心に手掛ける。2018年より一般社団法人不動産テック協会の顧問も務める。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する