10月30日に開催された“食”とテクノロジーがテーマのカンファレンスイベント「CNET Japan FoodTech Festival 2019」では、「肉」について語るパネルディスカッションも行われた。培養肉の開発を進めている日清食品HDに、味と香りの関係を研究しているニチレイ、畜産業の変革を目指すMeattechの3者が、食肉や味覚、畜産業の知られざる「裏側」を語った。

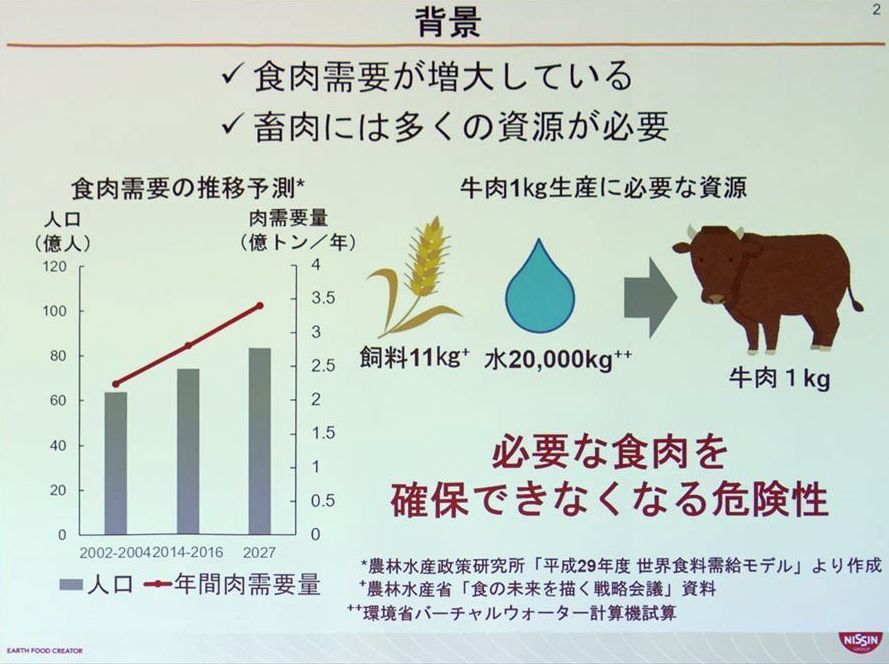

日清食品HDの仲村氏はまず、同社で研究開発している培養肉を紹介。同社が動物の細胞を材料にした培養肉を開発する理由は、食肉需要が増しているのに対して畜産業の拡大が進んでいないほか、食肉1kg当たりの生産に必要な資源が不釣り合いなほど多く、環境に与える負荷も高いためだと語った。

同氏は「食糧危機は未来に確実に起こる」と見ており、日清食品HDでは食糧不足を補いながらも消費者の嗜好にも合わせられる培養肉を目指し、食感が生体肉に近い「培養ステーキ肉」の開発を行っている。なお、カップ麺「カップヌードル」の「謎肉」は植物性タンパクを原料にした代替肉(肉と大豆由来の原料に、野菜を混ぜて味付けしたミンチ)にあたる。培養肉開発で、競合他社の多くが参入しているのは、培養ステーキ肉より1ランク劣る「培養ミンチ肉」だ。

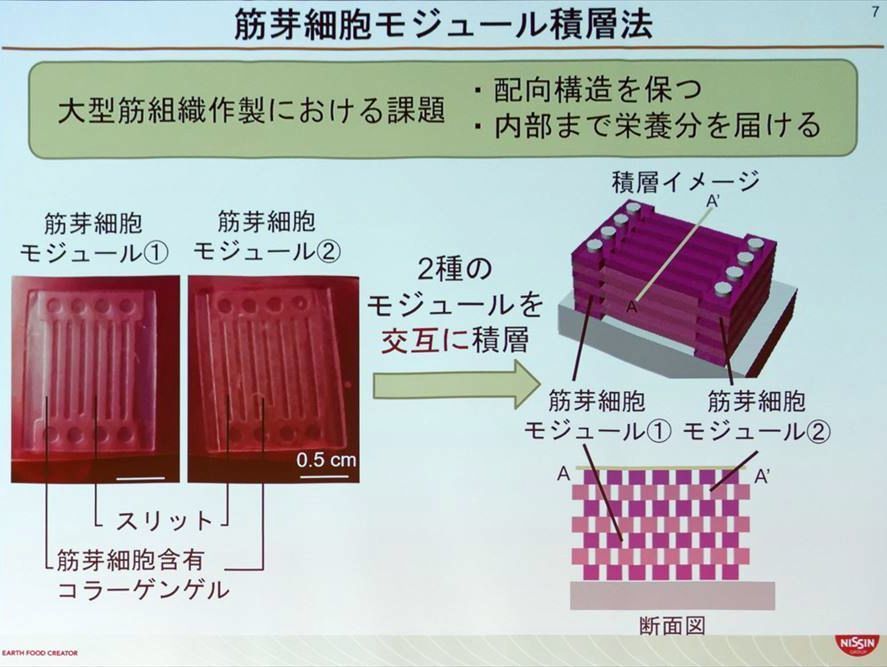

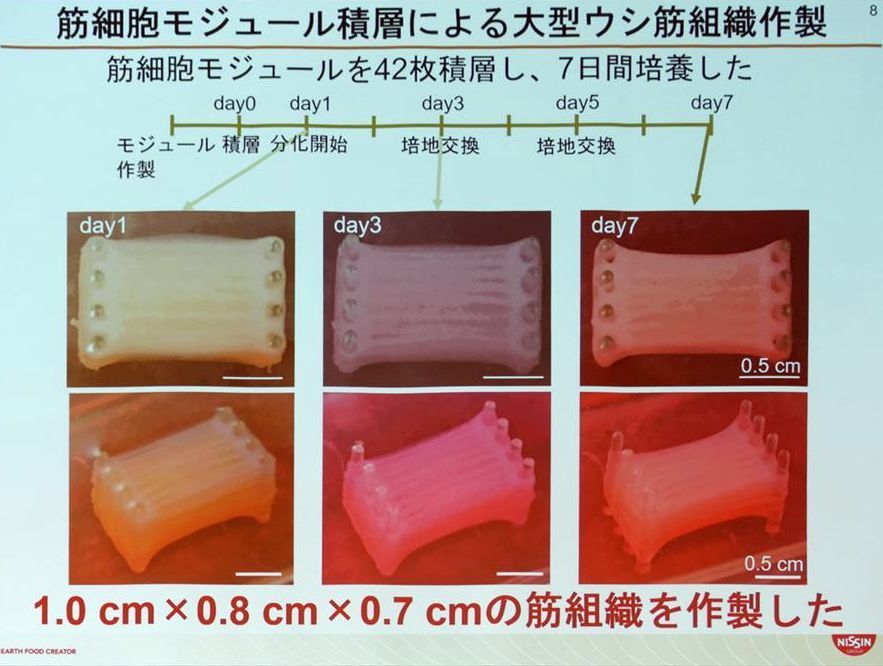

培養ステーキ肉の製造工程では、断面が市松状になるように筋繊維を重ねて束にし、培養液が全体に浸透する構造とする。そして、筋繊維を両側から引っ張ることで筋肉として成熟した組織ができあがるという。現在のところ、筋繊維を42枚積層し7日間培養することで、約1cm角弱の筋肉組織ができた段階とのこと。

「味、大きさ、値段など課題はまだ多い」と言うが、2025年度には培養ステーキ肉の実用化に向けた基礎技術を確立したい、と仲村氏。培養肉の製造には再生医療の技術を活用しており、「再生医療では分厚い組織ができていない。培養肉では厚みを出そうとしているので、その技術を転用できるかもしれない」と、将来的には培養肉の技術を再生医療に適用する可能性も示唆した。

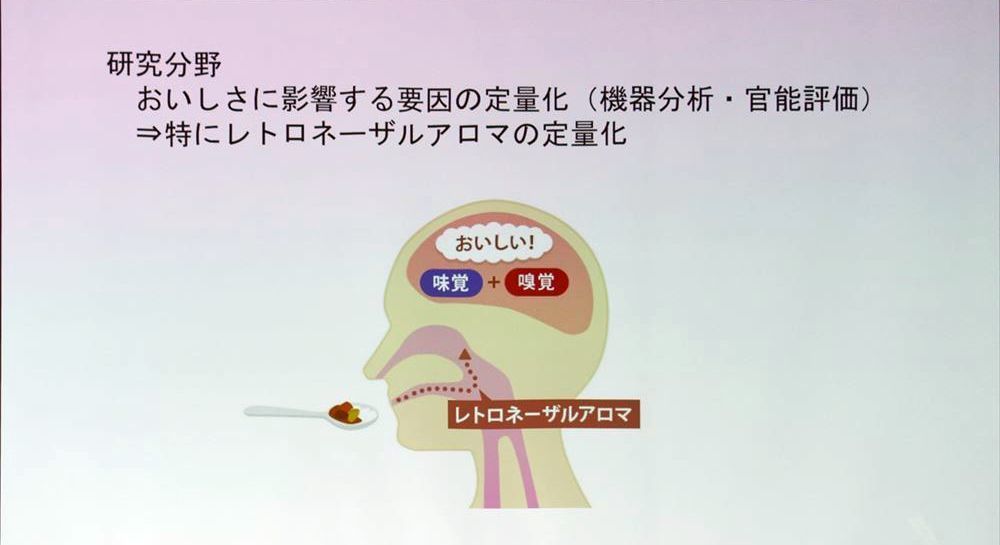

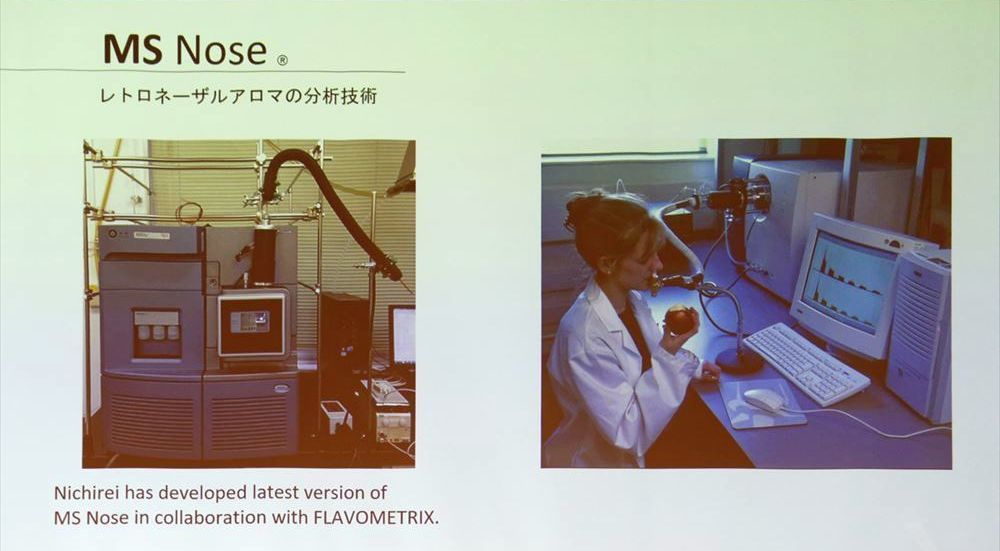

ニチレイの畠山氏は、入社以来15年以上、機器分析や官能評価によって「おいしさ」の定量化を目指す研究を続けてきた。近年は、口に入れた食品から揮発した匂い成分が鼻に抜けた時に感じる香りである「レトロネーザルアロマ」を研究している。

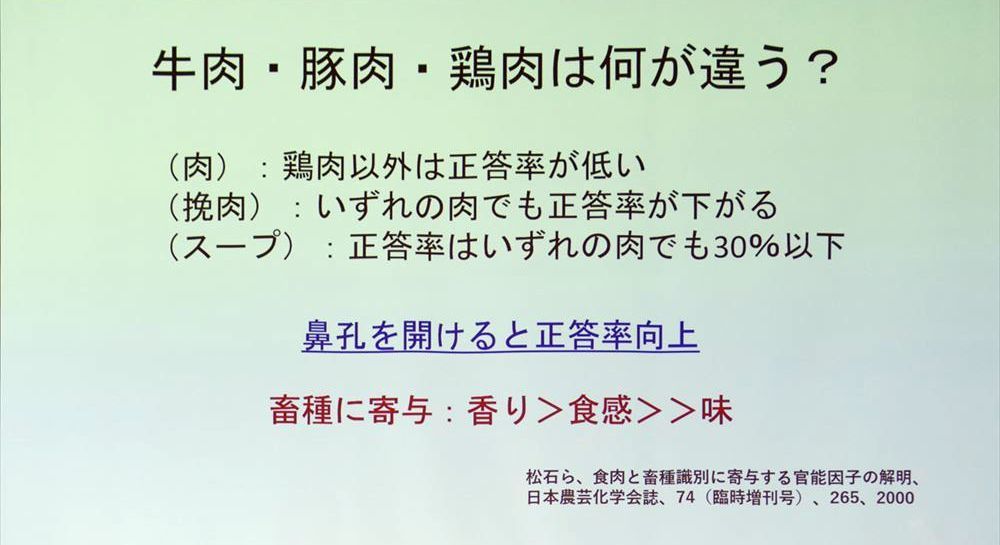

同氏によると、人は香りがわからない状態だと牛肉、豚肉、鶏肉のどれを口に入れても違いをほとんど区別できないとのこと。肉それぞれの味自体に違いはなく、香りが判断に最も影響していることが明らかになっている。

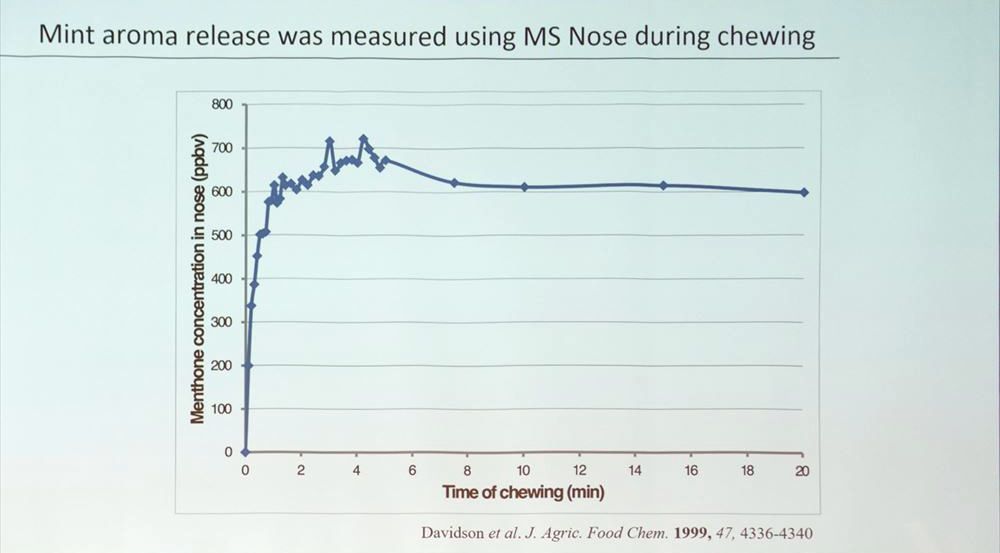

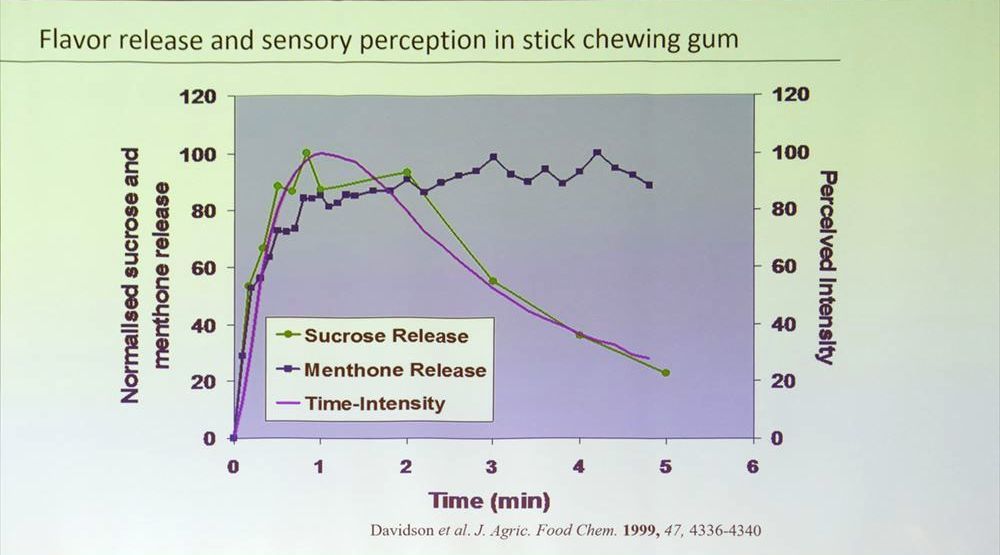

また、たとえばミントガムを噛んでいるとき、多くの人は時間とともにミントフレーバーが弱くなると感じるが、機械を通して分析すると、鼻に上がってくるミントフレーバーの数値は変わっていない。舌の上に乗るスクロース(ショ糖)による甘さを感じていないと、人はミントフレーバーを認識しないのだとか。

つまり、人が食べ物の味覚を判断するとき、肉の場合は「味だと感じていたのが香り」であり、ミントガムの場合は「香りだと思っていたのが味」になっている。何がおいしさに影響しているのかは食べ物によって異なり、その原因を切り分けることが同氏の研究テーマでもある。

レトロネーザルアロマの研究は、これまで長きに渡って会社としての成果には直接つながっていなかったという。しかしながら、食べる楽しみ、作る楽しみを追求するための新規事業が同社で立ち上がったことから、「そこに現在の研究内容がうまくフィットするんじゃないか」と考えているようだ。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する