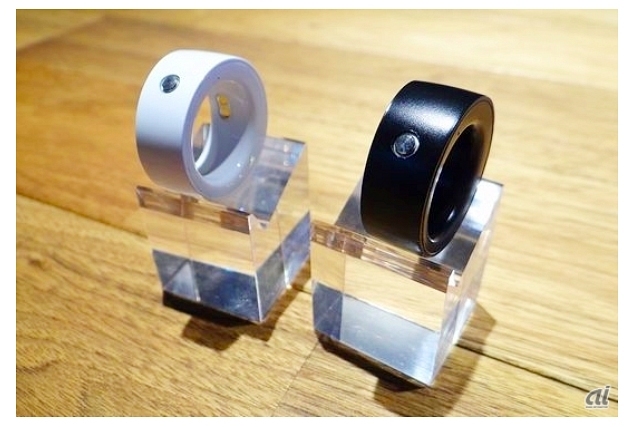

2014年に登場して話題となった指輪型ウェアラブルデバイス「Ring」を覚えている読者も多いだろう。指にはめて宙に描くようにジェスチャー操作することで、スマートフォンを通じてアプリや家電などの操作が可能になるものだった。しかし、開発の遅れや指にフィットしにくいといった、さまざまなトラブルが起きたことも記憶に新しい。

そのRingを開発していたログバーのCEOである吉田卓郎氏は現在、主力プロダクトをスティック型のオフライン翻訳機「ili(イリー)」に移し、開発に本腰を入れている。

iliは、音声入力した内容を外国語(英語、韓国語、中国語)に即座に翻訳して音声再生してくれる海外旅行向けのツールだ。旅行中によく使われるセンテンスに特化して、ネットワーク接続なしに利用できるようにすることで、特定のシチュエーションにおける高い精度の翻訳をタイムラグなしに実現している。2017年12月の一般向けの発売以降、利用者はすでに10万人を超えた。

そして、2018年7月に提供を開始した法人向けの「ili Pro」は、観光目的の訪日外国人がますます増え、東京オリンピックの開催を控えるなか、そのインバウンド需要に対応する重要なツールの1つとしても期待されている。Ringからiliへ、大きく事業の舵を切ったログバーはどのような思いで新たな事業に取り組んでいるのかーー吉田氏に話を聞いた。

——iliについて聞く前に、指輪型デバイスRingの現状について教えて下さい。

Ringはもう販売を中止しています。米国や日本で販売していましたが、サポートも終了しました。先行販売では、最初に開発者の方たちに手にとってもらい話題になったため、「これは売れるんじゃない?」と思ったんです。ところが、一般販売を開始したら一般の方たちは「これ何に使うんだっけ?」というところで引っかかってしまった。

今やIoT機器も増えているとはいえ、まだまだメジャーなデバイスは少ないですよね。3〜4年前はもっと環境としては良くなかったわけです。一般ユーザーにとっては大きなメリットもないということで売上げが全然伸びず、このままやっていても会社がつぶれるだけだと。Ringの基礎技術がほしいとか、ライセンスで買わせてくれみたいな話もありましたが、それよりもきっぱりやめて新しいことをやろう。そういう判断で販売を中止しました。

——そこからiliへとシフトしたわけですが、Ringとはまったく異なるプロダクトですよね。

Ringは(米国最大規模の家電見本市の)CESで賞をとらせていただきました。世界有数の企業が出展するなかで、あのときRingはプロダクトとしては一番光っていたと思います。「何これ面白いね、何に使うかわからないけどスゴそう……」と。人を驚かせるという意味だと、世界で一番になれたかなという感覚があったんです。

Ringは自分にとって初めてのプロダクトだったので、どちらかというと「売るぞ」というよりもまず「目立つぞ」という考えでいました。僕らが考える新しいデバイスは、面白さというところではいいところまでいける。ひとまず世界を驚かせることができる。だけど、その次を考えたときに、新しいモノを作ってもそれがユーザーに使ってもらえないと、結局広まらないしそこで終わってしまうということを学びました。だから、みんながこんなの初めて見たと「驚くようなもの」で「世界中の人が使えるもの」にしようという2つの軸で考えることにしたんです。

とはいっても、初めの頃はRingの派生形を考えていました。たとえば、ソニーのような企業と共同でFeliCa Ringみたいなものを作って支払いができるようにしようとか、Ringに音声入力して家電をコントロールするジェスチャー&ボイスコマンドみたいなものを試作したりとか。一時期はRingプラスアルファでいろいろなパターンを作っていました。

でも、どれも面白いけれど、「みんなが使うようなものだっけ」というところに戻ってしまった。それでもRing型で何かできないかと思っていたときに、「これで音声入力ができるなら音が出ても面白くない?」「翻訳できたら面白いんじゃない?」といった、いろいろな意見が出てきた。Ring型の翻訳機みたいなアイデアがiliの原型になったんです。

そこで今度はRing型の翻訳機を試作しようとしたのですが、あの小さいリングの中にはバッテリがほとんど入らないですし、スピーカが入ったとしても大きな音は出ません。さまざまな制約があって難しいと考え、少しずつどれくらいまで大きくすれば実用レベルになるかを試行錯誤して、今のiliの形になりました。

——吉田さんがプロダクトを手がける上で、大切にしていることを教えて下さい。

僕は昔からコミュニケーション系のサービスが好きでした。Ringを始めるより前、福岡とニューヨークで遠距離恋愛をしていたのですが、その時に2人で便利に使えるツールがなかったんですよ。今でこそカップル向けのサービスはありますが、当時はSkypeとかチャットツールはあっても2人専用のSNSみたいなものはなかった。

そこで、最初に起業したときに2人のコミュニケーションを円滑にするようなウェブサービスを始めました。ただそれは失敗してしまい、その次にTwitterのようなコミュニケーションサービスを作ったりもしました。さらに、ログバーを立ち上げる1年ほど前から、震災の復興にかかわるボランティアを集めてコミュニケーションの場を作ったこともありました。

Ringについても、もともとの発想は今とは違うものでした。Ringを持った人同士が近づいて、片方が操作すると相手のRingが震えるとか、チャットよりももっと短いジェスチャーだけでコミュニケーションができる、といったものを考えていました。意識せずにコミュニケーションを円滑にするようなものに行き着いてしまっていたんですね。

現在手がけているiliという製品名の由来も、iとlで「人」と「デバイス」を表しています。人(i)の間にデバイス(l)があることで、人と人とのコミュニケーションがつながるという意味の、ちょっと象形文字のようなイメージから来ているんです。

——Ringからiliへと事業をシフトしたとき、会社あるいは個人のマインドとして大きく変わったことはありますか。

Ringからiliに切り替わったときは捨て身の状態でした。会社もほぼ死にそうな状態でしたからね(笑)。大体ハードウェアスタートアップって、1つ目が失敗すると解散するんです。資金調達して数億円集めて、在庫抱えて一発で終わりという。僕らもそれになりかけて、「ヤバイ、次で当てなきゃ。みんなが使うものを作らなきゃ」という危機感がありました。それが“逃げ”の方向に走ってしまうとつまらない会社になってしまうんですが、“世界中の人が使うもの”という、もう1つの軸を持てたのは良かったと思います。

Ringのときは、周りから「会社名をRingにすれば?」と言われたこともありました。Ringを作りたいから入社した人もいたくらいです。なので、Ringを終了したときには辞めた人もいました。あのとき思ったのが、僕らはRingを作る会社ではないということ。面白くて驚くもの、みんなが使うようなものであればこだわる必要はないんだと、ガラッと気持ちは変わりましたね。

——ログバーのメンバーは、いまどれくらいまで増えていますか。

最初は2名からログバーが始まって、Ring時代は最大8名。事業をiliに切り替えた際に数名抜けましたが、今はアルバイトを含めると45名くらいです。少しずつ今も増やしていますが、外国人比率が4割くらいまでぐっと上がりました。今は米国、韓国、中国、台湾に、現地子会社や支店を作って現地販売も始めていて、マーケティングも展開しています。日本のオフィスでは、いろいろな国の人がひたすら翻訳文を作っているんですよ。iliに入れる文を訳したり、使われることの多い会話のパターンを分析したりする専任部隊がいます。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する