当たり前の話ですが、何をするにしても、先立つのはお金であり、労力であり、時間です。つまりコストをかけなければ、何事もなしえません。そして、かけられるコスト(リソース)には、限りがあります。限りがある以上、優先順位の設定が必要となってきます。

2009年から2013年にかけて、日本でも米国でも、電子書籍の「ブーム」がありました。

米国では、Amazonが市場を席巻し、全米第2位の書店だったボーダーズが倒産しても、政府が市場に介入することはありませんでした。

反対に、後から参入したAppleが、大手出版社5社を抱き込み、結果的に電子書籍の価格を統一的に引き上げることになる契約を結ぶと、独禁法に違反し、市場競争を阻害するとして、司法省などが5社を提訴しました。Appleに対する訴訟は、現在も継続中です。

出版社は当初、電子書籍が紙の書籍の市場を食ってしまうのではないか(カニバリズム)という危惧を持っていましたが、「フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ」など、電子書籍発のベストセラーが出現、紙の本が非常に売れたこと、また、電子書籍が得意な領域は限られていることがわかったことから、カニバリズム論は過去のものになりました。

自己出版からデビューして伝統出版で活躍する作家や、自己出版と伝統出版をうまく組み合わせる「ハイブリッド・オーサー」、紙書籍と電子書籍を目的に応じて使いこなす「ハイブリッド・リーダー」が出現し、電子書籍は、紙の書籍とゼロサム(コンスタントサム)の関係ではなく、プラスサムの関係にある、という認識が広がりました。

これは、一部の政治家や官僚、コンサルタントが誘導して実現したわけではなく、あくまでも自由な市場競争の結果、実現した結果です。

これに対して、日本では、「黒船(Amazon)対抗」を旗印とした「合従連衡」が、官民双方で先行しました。

民間では、家電メーカーと通信キャリア、出版社などが手を組んで、数えきれないほどの「プラットフォーム」を立ち上げました。「官」では、経産省、文科省、総務省が、一説には史上初めて合同の「懇談会」を設置(「デジタルネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会」、通称「三省懇」)、「国策」として電子書籍に取り組むことになりました。

この中で、後者の動きの結果、産み落とされたのが、「出版デジタル機構」であり「緊デジ」であったことは、前回も述べた通りです。どちらも公金が投入されています。

その結果、何が起きたか? 日本の電子書籍市場の現状について少し述べますと、AmazonのKindleがトップクラスであることは間違いなさそうです。その売り上げは、年間240億~300億円ほどと推定されています。インプレス総研の推定によると、2014年度の日本の電子出版市場は1411億円。ここから考えると、Kindleのシェアは、約2割になります。「緊デジ」「デジタル機構」設立の背後にあった、「Kindle一人勝ち(圧倒的優位)になってしまうのではないか」という危惧は、これまでのところ杞憂(きゆう)だったことになります。

Kindleタイトル数は本稿執筆時点で約37万。「100万点」には到底届きませんが、新刊の同時発売が増えて、芥川賞の「火花」が10万ダウンロードを記録するなど、社会での認知はかなり進んできた感があります。

Kindleにつぐ第2グループの事業者としては、年商百数十億円と言われる「めちゃコミック」のアムタス、90億円のブックライブ、80億円のパピレス、同じく80億円規模で、「LINEマンガ」にコンテンツを供給しているメディアドゥ、50億円のイーブックイニシアティブジャパンなどが続きます(数値はいずれも概数)。

このうち、緊デジのコンテンツを配信しているのは、Kindle、ブックライブとイーブックジャパンですが、それが「Kindleが2割」という市場構造の形成に、大きな影響を与えた形跡はありません。緊デジの配信を受けていない事業者も健闘していますし、そもそも、緊デジのコンテンツも、おそらくはKindleストアで一番売れていると思われ、「黒船」対策どころか、「黒船」支援になっています。

ともあれ、「電子書籍」という新しいテクノロジの登場に直面して、公正な競争環境を整備することに公金を使った(司法省の訴訟にも当然コストがかかります)米国と、既存の事業構造の団結、懐かしい言葉でいえば「護送船団」の支援に公金を使い、結果的には「敵」を支援してしまった日本。両者の違いは、あまりにも鮮やかです。勃興しつつあるイノベーションに対して、政府はどんな態度を取るべきか。この問いに対する答えを探る歴史家に、格好の素材を提供してくれた気がします。

少し横道にそれますが、「黒船」という言葉にこだわってみます。「黒船」という言葉は、もちろん、1853年のペリー来航によって引き起こされた幕末の混乱と明治維新を想起させます。Amazon Kindleの上陸は日本の出版界にとって、それだけの脅威として受け止められていたということでしょう。

国であれ、業界であれ、あるコミュニティ全体が存亡の危機に立たされている、という認識が広がり、人々が熱狂的にそれに反応し始めると、時に客観的な事実は蔑ろにされてしまいます。多少の間違いや見立て違いは、ささいなこととされ、外界に対する認識が、どんどん主観的になっていきます。

そんなときにでも全体の流れから距離を置き、冷静な目を保てればよいのですが、コミュニティの中にいると、なかなかそれができないものです。

心理学者の岸田秀氏に「ものぐさ精神分析」という本があります。

太平洋戦争の開戦時、日本と米国には、大きな国力差があり(毎日新聞「数字は証言する~データで見る太平洋戦争」によれば、GDPで4倍、石油生産量で100倍)、絶対に勝利できない、というシミュレーション結果も複数出ていました。

しかし、なぜか日本の指導部はそうしたシミュレーション結果を隠匿し、米国との戦争へと突入してしまいます。

なぜ、こんな不合理なことになったのか? 岸田氏は、ペリー来航から開国に至るプロセスで、日本は一種の精神的な「病」にかかったのだ、と分析します。

“長い間、ほとんど対外的な関係なしに生活していた日本人の精神は、好きな友だちとだけ遊んでいればいい、幼児期の子供のそれだった。しかし、ペリー来航によって、日本は無理矢理に開国させられ、苦労知らずのお坊ちゃんがいきなり社会に引き出させれたような形で、精神的外傷を負う。それ以来、日本人は意志に反して国際政治の場に引き出された「外的自己」とそれに反する「内的自己」の相剋に苦しむことになる。対米開戦は、勝つことが目的でなく、その精神的外傷の克服が目的だった”

――というのが岸田氏の説です(岸田秀「日本近代を精神分析する」『ものぐさ精神分析』青土社Kindle版)。

相手に勝つことが目的なら、戦況を分析し、自分の強みを伸ばし、相手の弱点をつくことが戦術の軸になるはずですが、本当の目的は、「黒船」によって引き起こされた精神的外傷の克服にあった。つまり相手のことはどうでもよく、自分の中の基準で、自分がどれだけ「頑張ったか」が評価の軸になるので、当然のことながら、客観的に見て合理的な行動はむしろ阻害されるわけです。岸田氏はこれを「現実感覚の不全」と呼んでいます。

“基本的な戦略と同じように、個々の戦術も現実感覚の不全を物語っている。敵のレーダーによって夜戦はかえって不利となったにもかかわらず、夜戦は伝統的特技だと相変わらず夜戦に固執した日本海軍、イギリス軍の高級将校を捕虜にして味方の作戦がすでに敵に知られているのがわかったのに、いったん決められたことは変えられないとそのまま強行してみじめな敗北を喫したインパールの日本陸軍などの例は情勢の変化に対処するための現実感覚が一本抜けていたことを示している。日本軍は馬鹿をわざわざ選んで作戦参謀にしているのではないかと敵の司令官が言ったほどである。”(前掲書より引用)

「黒船」のトラウマが、現実感覚の不全を招き、敗戦へと突っ走った旧日本軍――。

「黒船」への怯えが、相手の実力に関する幻影(100万点以上の電子書籍)を呼び寄せ、性急にそれに対抗しようとして、「復興予算の流用」「数合わせのアダルト本」「電子書籍の電子化」「大量の配信不能本」という結果を招来した、日の丸電子書籍プロジェクト――。

両者の間に、気味の悪いほど似たものを感じるのは筆者だけでしょうか?

「敵」の実像を見ようとせず、自分の見たい「幻影」に目をとらわれていること、責任者と目されている人物が責任をみとめないこと、情報公開がとぼしいこと、当初の目的と実際の行動や結果が合致していないにも関わらず、それをいつまでも直視しないこと……こんなところも似ています。

こう考えると、確かにAmazonというのは、「黒船」だったのだな、と改めてしみじみと思います。それは日本の中にある「黒船病」(外敵に対して過剰反応し、不合理な行動に走る)をまたもや炙りだした、という意味においてです。

長くなってしまいました。結局、何がいえるのか、まとめましょう。

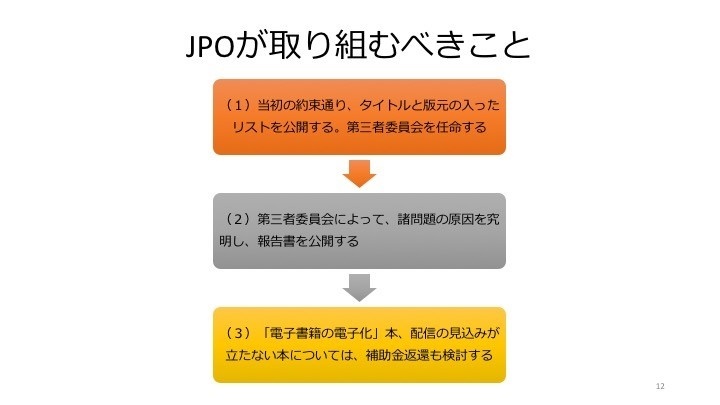

では、いま何をすべきなのか、を考えてみます。次の図をご覧ください。

(1)(2)について。前回書いたように、JPOは電子化された本について、

と約束していました。まずこの約束を守るべきです。

さらに、この問題が指摘された当初から「第三者委員会を設置する」といいながら、現在まで、設置していません。この約束も、すみやかに実行すべきです。

筆者は、緊デジのすべてが失敗だったとは思っていません。前編で述べたように、電子書籍の仕様自体が揺れ動き、制作のベストプラクティスも明らかでない中で、数万点の電子書籍(中身はどうあれ)を作り出したこと自体は評価すべきです。

しかし、版元名もない書名だけのリストをサイトに公開して、あとは秘密、という態度では、そうした「功」の部分は、「罪」の部分と見分けられません。

関係者の中には、「オレたちはオレたちなりに頑張ったんだ!」という「反論」をしている方もいるようですが、主観的な「頑張り」は関係ありません。

プロジェクトの「功」の部分を明確にするためにも、客観的な情報を公開すべきです。

何が正しくて、何が間違っていたのか、少なくともそうした判断をするための事実関係を明らかにすることは、今後の日本の電子書籍の発展のための教訓を得るという点でも、広く公的プロジェクトのガバナンスのあり方を問う意味でも、意義があると考えます。

(3)について。現時点で技術的理由により配信不能なものは、おそらく修正に追加コストがかかります。これを追加資金の投入なしに無理やりやろうとすると、制作を担当した印刷会社や制作会社、あるいはコンテンツを預かっている出版デジタル機構の「持ち出し」になる可能性が高いと思います。

電子書籍を産業として独り立ちさせるためには、まず何よりも、電子書籍の制作を、しっかりとしたビジネスとして根付かせる必要があります。

対価のない作業をしたり、させたりしては、いつまでたっても、電子書籍はビジネスたりえません。

ですから追加修正や再制作をするくらいなら、現時点で技術的に配信できない本は、配信を諦めて、「損切り」するよりほかないと考えます。その分の補助金は、国庫に返還するのが筋ですが、プロジェクト自体は終わってしまっているので、困難であれば、これも理由を明確にしたうえで、「損切り」するしかないかもしれません。

ここに書いたことは、公的プロジェクトの情報公開やガバナンスという点では、ごくごく当たり前の要求にすぎないと思います。

技術的にも作業的にも何ら難しいことはないのに、これほど長い間拒んでいる、ということは、背後に、よほどの事情が隠されているのでしょう。

一部の出版社が強硬に反対しているためだ、という「解説」を耳にしましたが、その出版社は、何を恐れているのでしょうか……。

まだまだわからないことだらけですが、このプロジェクトについては、今後もウォッチしていきたいと思います。

林 智彦

朝日新聞社デジタル本部

1968年生まれ。1993年、朝日新聞社入社。

「週刊朝日」「論座」「朝日新書」編集部、書籍編集部などで記者・編集者として活動。この間、日本の出版社では初のウェブサイトの立ち上げや CD-ROMの製作などを経験する。

2009年からデジタル部門へ。2010年7月~2012年6月、電子書籍配信事業会社・ブックリスタ取締役。

現在は、ストリーミング型電子書籍「WEB新書」と、マイクロコンテンツ「朝日新聞デジタルSELECT」の編成・企画に携わる一方、日本電子出版協会(JEPA)、電子出版制作・流通協議会 (AEBS)などで講演活動を行う。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

無限に広がる可能性

無限に広がる可能性

すべての業務を革新する

NPUを搭載したレノボAIパソコンの実力

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する