2020年はコロナ禍のなか、「デジタルトランスフォーメーション(DX)」という耳慣れた言葉が、再度もてはやされた年だった。しかし、日々の業務や働き方が以前と“ 何も変わっていない” と感じている日本人は少なくないようだ。なぜ、これだけDXの必要性が叫ばれているのにも関わらず、多くの企業は変わることができないのだろうか。そもそも、「DX とはなにか」というところが実のところよくわからないという人も多いのではないだろうか。

そこでCNET Japanは、日本マイクロソフト Azure ビジネス本部の横井羽衣子氏にインタビューを実施。同社の考えるデジタルトランスフォーメーション(DX)の定義や好事例、2021年それに続きたい企業が押さえておくべきプロセスやポイント、同社が大企業のDX支援の一貫として実施しているハッカソンの強みなどについて語ってもらった。聞き手は、数年来の取材を通じてDXについて横井氏と語り尽くしてきた朝日インタラクティブ 執行役員の別井貴志が務めた。

——2020年を振り返ると「デジタルトランスフォーメーション」、いわゆるDXという数年前からあった言葉が、また急に盛り上がりました。その理由は何でしょう。

そうですね。1つは、たとえば11月にテスラの時価総額が年初から5倍の5000億ドル(約54兆円)を突破したように、一般の方々にも「デジタル起点で何かが起こっている」と実感しやすい状況が現れてきたことがあると思います。

そしてもう1つは、そのような中でも日本は「変わるチャンスに乗り切れてない」と、みんながどこかで感じていることではないでしょうか。特に2020年の「ニューノーマル」により、日本でも急激にリモートワークが浸透し、たくさんの成功例や、Tipsが活発にシェアされました。こうした状況において、リモートワークに「なんだ、出来るじゃない」と手ごたえを感じていた人や、組織も少なからずあったはずですが、ほとぼりが冷めたタイミングで蓋を開けてみると、多くの企業さんが元に戻っていたりしますよね。

——なぜ変われないのか。それは、「デジタルトランスフォーメーション」を「アナログからデジタルに変える」“だけ”だと捉えているからではないでしょうか。

いいご指摘だと思います。最近、いろいろな企業でどのようにDXを定義されているかを拝見していて気がついたのですが、たとえばハンコをやめて電子サインにする“だけ”でDXだとおっしゃるような、「現物をITの世界に移し替えただけ」、デジタルトランスフォーメーションの手前のデジタライゼーションにとどまっていらっしゃるケースが少なくありません。

けれども、分かっていらっしゃる方は、デジタライゼーションの「先」にあるデジタルトランスフォーメーションに段階を踏んで進むことを理解して、この2つを区別してお話になっていますが、「DX」という言葉の “範囲“の定義の前提があいまいなまま会話がなされていってしまいがちです。そのため、同じDXというテーマについて話しているはずなのに、人によって言っていることが違っているように見えたり、噛み合わなくなったりするケースが多いです。

——横井さんが定義するDXって、端的にはどういうことですか。

世の中にはさまざまな定義があふれています。私個人の意見としては、結局のところ「DX」という言葉に戸惑いがちですが、その肝は今も昔も変わらず、「組織文化変革」です。環境の変化に合わせ、新しいことを受け入れる組織に変革していくことと、企業が生み出す価値を現物由来のものから、デジタル由来のものに転換していくことと考えます。

——そのなかで、Microsoftが目指しているDXの世界観とは?

マイクロソフトは、「Empower every person and every organization on the planet to achieve more.(地球上のすべての個人とすべての組織が、より多くのことを達成できるようにする)」を企業ミッションとしています。ちなみに私が所属するチームはクラウド サービスの Azure ビジネスグループですが、最近は Microsoft 365 や、Dynamics 365 なども含め、「Microsoft クラウド」と表すことも増えてきました。

——2021年は日本でも、DXは進むのでしょうか。

日本だと、進めている層と、取り残される層の間のギャップがどんどん広がっていくと見ています。しかし、その違いは地域や、企業規模ではなく、境目は、端的に言ってしまえば、最初の一歩で「やったか、やらなかったか」というところです。

一昔前の数億円するマシンの導入で、たくさんのステークホルダーのハンコをもらって稟議を通す「スタンプラリー」が必要だったころと違い、今は「サインアップ一発で、とんでもない計算資源を必要とするようなサービスがすぐ使えて、やめるときもすぐ辞められる」クラウド サービスがあります。

この後お話しする、三重県伊勢市の老舗の一食堂だった「ゑびや大食堂・商店」がたった1年弱で弊社本社の最大のイベントで成功例として取り上げられるまで駆け上がったのも、まず自分たちで「試してやってみる」と決めてやってみたことでした。「やるか、やらないか」、はじめの一歩が本当にすべてを変えるんだなと実感しています。

——やるかやらないかは誰が決めることなのでしょう。

おそらく、すべての人だと思います。たとえば、トップの経営層がやろうと言っても、納得感がない人が遂行すれば止まってしまいます。逆に、日々のそれぞれの業務においてツールを使うのは現場なわけですから、ボトムアップから広がることも重要です。

——ボトムアップというワードが出ましたが、面白い事例などはありますか。

CNET Japanでも記事にしていただいた、伊勢神宮の参道で100年続く老舗の飲食・小売店「ゑびや大食堂・商店」は、日本におけるモデルケースだと思います。

Azureの人工知能(AI)サービス「Cognitive Services」を用いたアロバの画像解析サービスと、Microsoft の Power Platform ファミリの1つである、Power BIを組み合わせることによって、通行者数や入店者数、入店者の性別、年齢、感情などを計測し、ECでは当たり前に分かる入店率や購買率などの情報をリアル店舗において可視化することで、売上と利益を爆増させました。それだけでなく、彼ら自身が手を動かして、サービスを拡張し、わずか5カ月で外販にこぎつけました。

一昔前だと、AIを使った画像解析システムの導入には莫大な設備投資が必要でしたが、Cognitive Servicesは、すぐに使っていただけるクラウド サービスです。こうしたサービスに、ビジネス インテリジェンス(Power BI)、Excel などの汎用的なツールを組み合わせて活用することでソリューションの導入・保守費用を抑えることが可能になったことを示す好例でもあります。

——ゑびやさんの事例で誤解してはいけないのが、きっかけは「(ECサイトのように)実店舗でも入店率や購買率など、施策効果を可視化」したかったということですよね。

そうなんです。最初の出発点は「AIの導入」ではありません。経営課題として施策の有効性を「可視化」したいといった目的を、ゑびやさんは明確に持ってらっしゃいました。国内外の成功事例に共通しているのは、「課題やありたい姿に対するバックキャスティング、目的から逆算して考えていく」というスタンスです。

——ゑびやさんは、Microsoft主催のハッカソンにも参加されましたよね。

はい。彼らが取り組もうとしていた「リアル店舗情報の可視化」というのは、ゑびやさんだけの課題ではなく、飲食・小売や対面ビジネス全体の課題の本質をついており、私たちも大変共感したので「1週間、 Microsoftの社員と一緒にハッカソンをやりましょう」と提案して開催しました。

ハッカソンでは、Microsoft Azureをベースに、現在ゑびやさんが飲食・小売店向けに提供している店舗データ分析ツール「TOUCH POINT BI」の原型となる、来店予測・マーケティング効果測定ツールを開発しました。

たとえば、データベース(SQL Database、PaaSのデータベース)は初めてという従業員の方々に、弊社の技術支援の者がついて実際に手を動かしていただいたのですが、知らない言葉も多く、とても大変だったと思います。その後も自分たちでもかなり努力して勉強されたようで、経営的にも人件費や教材費など一定のキャッシュアウトはしているはずですが、それでもやりきれたのは「5カ月後には開発したソリューションを外販して横展開する」という明確な目標があったからだと思います。

彼らは、未経験の老舗企業、それも食堂のような非ITの業種の企業がクラウド サービス、たとえばAzure FunctionsやMicrosoft Azure Machine Learning(機械学習サービス)、Cosmos DB(非リレーショナル データベース)などを駆使する先進テクノロジー企業へと飛躍するという、ものすごくインパクトがあるリターンを得るために、まずはMicrosoftが主催するハッカソンでサービスのプロトタイプを開発したのち、リリースまでの5カ月という短期間で、損益分岐点から逆算して不必要なサービスをいくつか削り落としていくという作業を行いました。

——まさに、急成長企業に転身するという未来を明確に描いて、逆算して行動されたわけですね。

はい。できていないことを技術で埋めていくだけではなく、自分たちが開発しているサービスは何のためで、何を使って誰に何を届けるのか、そのためには月額いくらでやらなきゃいけないのか、そこからクラウドで何をやるべきかを考えて選ぶという、最終的に必要なサービスと、スペックを計算して開発を行っていました。この「サービスを計算する」という視点は、私たちもすごく勉強になりましたし、このような思考がもっと広まると、世の中が変わると思います。

——ただ、ゑびやさんのような事例もありますけど、どこでもそんなにうまくいくとは思えません。失敗する企業に共通するポイントなどもあるのでしょうか。

まずはAIを入れましょうなどと「手段から入る」のは危ないパターンです。欲しくないけど何となく流行ってるからという理由で服を買うのと同じで、無駄になりかねません。「人材がいない」という悩みもよく伺いますが、課題が曖昧なためにどんな人材を増やし育成すべきかが不明確であることが多いです。

「事例至上主義」も要注意です。事例ということは、もう先に行かれちゃっているので、その先に行かなきゃいけないですよね。あともう1つ日本で多いのは「車輪の再発明」。大抵、自分が思いつくことは誰かが先にやっているので、調べもしないでまずやってみるというのはもったいない。すべて自前で開発しようとするのではなく、必ずしも自分たちで手がける必要がない部分は、すでにあるパーツを組み合わせてスピードアップするといった思考に切り替えていくことが必要だと思います。

——ゑびやさんのように中小企業で小回りがきくほうが、大企業よりもDXしやすいということはありますか。

やるべきこと自体は、大中小の企業規模では変わらないと思いますが、確かに大企業だと大人数が足並みを揃えるのは難しいですよね。でも、逆に人材にも恵まれているはずなので、難易度が上がるポイントが異なるだけなのかなと。やはり、目的と5W1Hがはっきりしている企業さんは、企業規模に関わらずうまくいく印象です。

——大手企業でうまくいった事例もあるのでしょうか。

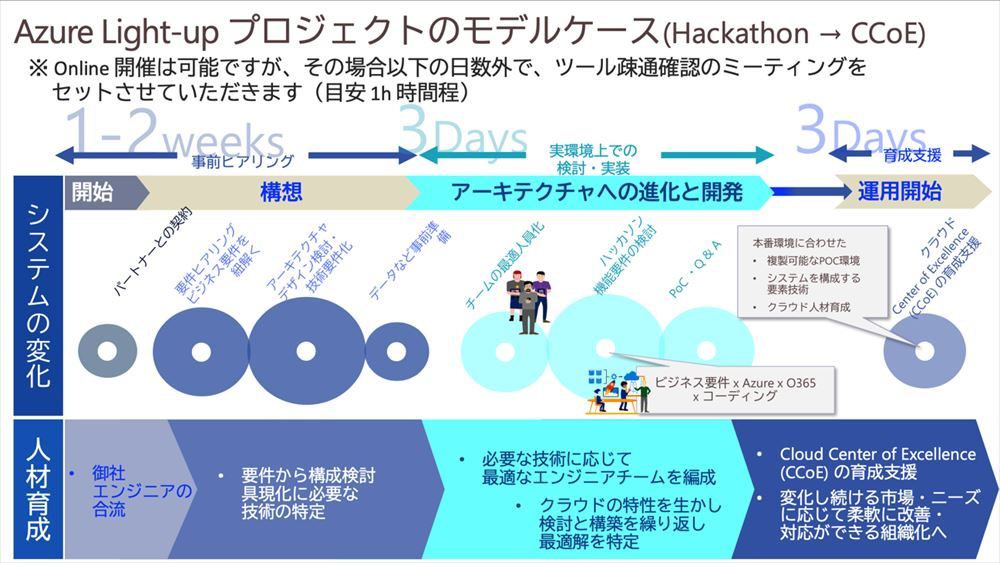

はい。JFEエンジニアリング様や、富士フイルムソフトウエア様の事例をお伝えしたいと思います。2社とも、Microsoftとパートナー企業が主催するハッカソンプログラム「Azure Light-up」にご参加いただいた企業です。

実はこれ、ゑびやさんのハッカソンをベースにして作られたプログラムで、Microsoftとクラウドを知り尽くしたパートナー企業と参加企業さんの三者共同によって最短3日間で集中して「実用最小限の製品(Minimum Viable Product)」を開発します。技術者だけではなく、事業部門の方にも参加いただきます。技術、事業部門、それぞれが連携して1つのMVPを作り上げる過程で得られる体験、情報はすさまじいものがあります。

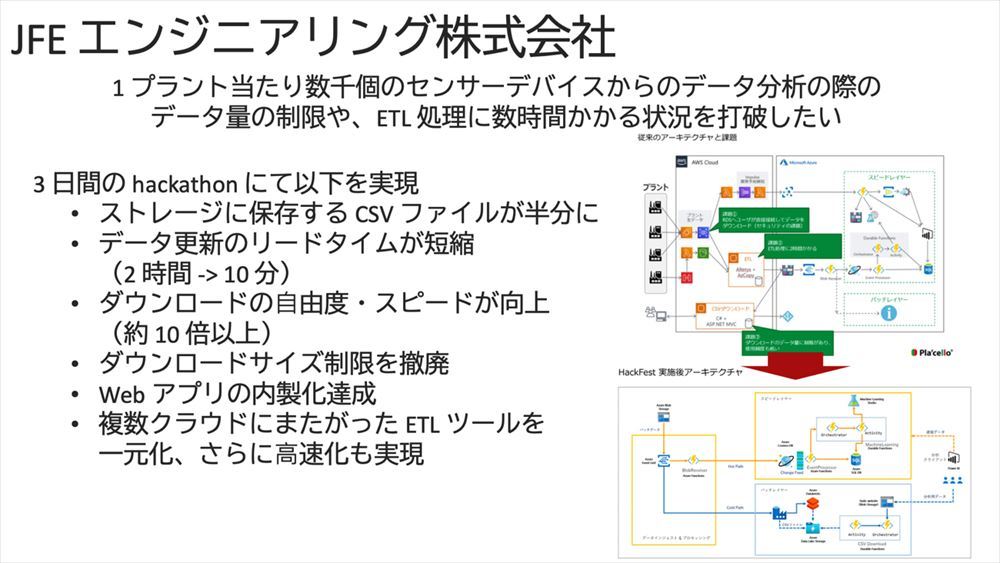

JFEエンジニアリング様は、プラント設計・操業のための AI活用・ビッグデータ解析システム「Pla’cello(プラッチェロ)」を自社で構築されていましたが、速度、安定性、セキュリティにおいて課題を感じていました。そこで、Pla’celloの性能改善のためのプロトタイプを、3日間のハッカソンで集中して開発したのです。

プロジェクトオーナーの部長さん(IT畑ではありません)も自ら開発者として「はじめての Vue.js」という本を片手に参加され、見事フロントの UI を作られて、「実際に手を動かすことで本当に必要なものが明確になり、本当の意味で開発者と会話をできるようになる」と、組織カルチャーを変えていく重要性を実感しておられました。今後は、社内の業務改善やプロジェクト側にもっとエンジニアをシフトして、AIを活用したプロジェクトを増やし、次世代の産業プラント構築を目指すとのことです。

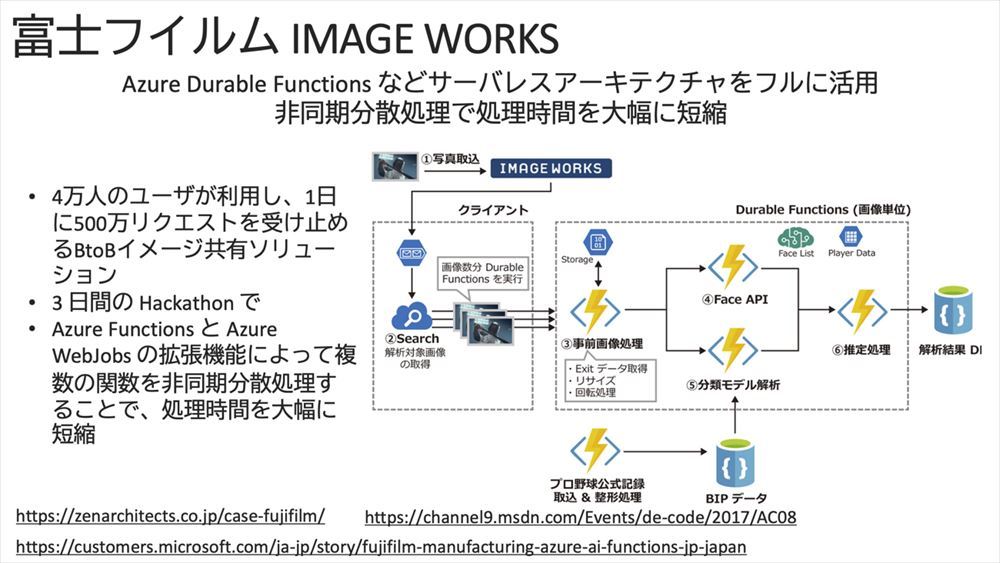

富士フイルムソフトウエア様の例は、法人向けのファイル管理、共有サービス「IMAGE WORKS(イメージワークス)」を提供していますが、Microsoft AzureのPaaSを利用したサービス基盤の構築や、Azure Cognitive Searchの採用など、これまでMicrosoft Azureの最新機能をいち早く活用して自社サービスの機能性向上を図ってきました。ハッカソンプログラムも5回以上実施しています。

富士フイルムソフトウエア様ではこのような取組内容を、イベント登壇を通じてしっかりと外部発信して、製品や取り組みの評判を外部に形成しています。これはとても重要なことで、その結果、新しいテクノロジーを積極的に取り入れる企業文化を浸透させることができ、IT関連の人材確保においても功を奏しているようです。

——まず課題があって、それを解決するためにデジタルを活用した可視化を行い、それから仮説を導き出して、ツールを選んでいく。そのときに「とりあえずこのツールでやってみようか」と結局は手段から検討してしまうケースって、一般的にものすごく多いと思うのですが。

そうなんですよね。ここでポイントになるのは「投資なのか、コストなのか」の意識です。お金の使い道と課題や目的が結びついていなければ「なんか良さそう」と飛びついてしまいがちですし、逆に目先の出費にばかり目がいくと「どこに意味があるの」と結局は止まってしまうと思います。

——投資かコストかの判断ができて、新しいツールを使ってみる経験もリターンだと捉えられていても、それを繰り返すのはやはり無駄なわけで、「本当に投資とみなしてよいのか」はどうやって見極めたらよいのでしょう。

そういった議論において、明確じゃないと感じることが多いのは「時間軸」です。いまって、ほとんどのツールがサブスクリプションなので、まず最初に「いつの時点でどこまで何ができている」と目標を定めて、3カ月や6カ月ごとのチェックポイントで効果を振り返って、どんどん使いやすくしていくこともできます。「いつまでに、何を」ということをまずは明確にすべきだと思います。

あとは、KPIを大事だと思い続け「ない」、固執し続け「ない」ことが大事です。チェックポイントで振り返って、最善じゃないな、と思ったら別の道を大胆に考えなおしてやってみる。そしてまた、次のチェックポイントでそのまま進むのか考える。そうした小さなサイクルを刻むことです。

たとえば、家に帰るときに途中で電車が止まったら、何時までに帰りたいというところから逆算して、ほかの一番いい経路やタクシーなど他の手段で帰るじゃないですか。何ならもしかしたら、いったんどこかでしばらく時間を過ごしたほうがいいという判断が最善になるかもしれない。ところが、なぜか仕事だとそういう判断ができなくなる、思考停止してしまいます。

——いや、忙しいんですよ。

でも忙しいのと、お金を払っていつまでに何を回収するかは、別の話なので(笑)。結局、時間ばかりは、お金をいくら積んでも戻ってきません。先行者利益を取られるリスクは、一見目に見えづらいですが、実は真剣に考えるべきポイントだといえます。Uber Eatsでも絶好調ですが、米Uber TechnologiesとLyftなどはいい例だと思います。2009年に設立したUberと、2012年に設立したLyft。たった3年の違いですが、規模が全く異なります。先行されている状況で巻き返すには、何倍のお金も、人も投入して戦い続けなくてはなりません。

——最新テクノロジーの活用や、デジタルトランスフォーメーションしていくために、ハッカソンは手っ取り早い方法だということになるのでしょうか。

経営課題をスピーディに解決して、企業価値をデジタル由来のものに転換していくためには、トップダウンとボトムアップの双方からの働きかけが必要です。Microsoftが開催しているAzure Light-up Programというハッカソンは、ボトムアップからの成功事例の創出、開発と運用とマーケや販売との横断的な連携、社内開発者の技術スキル向上などを通じて、「迅速にアクションをとれる」急成長企業へと変化するのに役立ちます。競合他社よりもスピーディに変革したいという企業さんには、ぜひ参加してみていただきたいですね。

——最後に、テクノロジーの力を使って新しいことをやろうよ、それは自分たちも利益になるし世の中もハッピーになる、2021年はそういう流れを加速していきたいと思いますが、そのためにいますぐできることはありますか。

2020年はニューノーマル、密を避けるためということもあり、オンラインの勉強会がすごく増えましたよね。毎日どこかで何かやっているので、面白そうだと思うもの、自分の業務が楽になりそうなもの、何でもいいので1つだけでも聞いてみることをおすすめします。すべての人、ひとりひとりが、まず小さな一歩を踏み出して「やってみる」ことで、世の中はだいぶ変わっていくはずですよね。

超短期間 (最短3日) でモックアップまで一気に作成する

「Microsoft Azure Light-up Program(Hackathon)」

に関するお問合せについては、以下事務局までお問合せください。

Microsoft Azure Light Up Program 事務局

azurelightup@microsoft.com

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する