3年以上続いたコロナ禍がひとまずの収束を迎え、2023年はフードテック領域においてもさまざまな動きが出てきた年になった。

特に大きな動きが見られたのが2020年10月に産官学共同で発足したフードテック官民協議会だろう。発足からさまざまなワーキングチーム、コミュニケーションサークルに分かれて情報共有や議論、提言が行われてきたが、2023年2月にフードテック推進ビジョンと、各カテゴリーにおけるロードマップが策定された。植物性代替肉や昆虫食・昆虫飼料、ゲノム編集、細胞性食品(培養肉)など、新たに生まれてきた食品の開発に向けた動きやルール形成への動きがかなり進んだ年になった。

特にルール形成に向けて動きが活発化しているのが昆虫食と細胞性食品だろう。

昆虫ビジネスの実現に向けて2020年に産学官民連携で設立された昆虫ビジネス研究開発プラットフォームは、2022年7月に「コオロギ生産ガイドライン」、2023年2月には「ミズアブ生産ガイドライン」を公表した。

2023年3月には、農林水産省の委託事業として矢野経済研究所が実施した「令和4年度 昆虫の輸出に関わる規制調査(PDF)」を発表。米国では昆虫食に向けた明確なルール形成の動きがない一方で、EUでは2023年1月までにミルワームやトノサマバッタ、イエコオロギなど6種類の食用昆虫が新規食品として認可された。また、シンガポール食品庁(SFA)は2023年4月、コオロギやバッタ、カイコやカブトムシの幼虫など計16種類の昆虫や幼虫の食用としての輸入・販売を認める方針を発表した。

昆虫食に対して忌避感を持つ人も少なくないが、世界人口が爆発的に増加する中で、栄養価が優れていて飼育しやすく、環境負荷も少ない昆虫は代替タンパクとして有力視されているのも確かだ。人が直接食べる食品としてだけでなく、家畜などを育てる飼料としての使い道もあるため、安全性の確保や安定生産に向けたルール形成がさらに進んでいくことを期待したい。

細胞性食品については、2020年に米イート・ジャストがシンガポールのSFAから培養鶏肉ナゲットの製造・販売の認可を受けて販売をスタート。2023年6月にはイート・ジャストの培養肉部門であるグッドミートと、米アップサイド・フーズがFDA(米食品医薬品局)の認可を受け、培養肉の販売をスタートした。

一方国内では、フードテック官民協議会 細胞農業ワーキングチームでロードマップ作成のための協議が進められている状況だ。ただ、販売がスタートしたシンガポールも米国も試験販売がスタートした段階で、コスト面や社会的受容性なども含めて普及にはほど遠い状況だ。海外に追いつくためにも、国内でもルール形成や法制度の整備などが進むことを期待したい。

2023年3月には大阪大学、島津製作所、伊藤ハム米久、凸版印刷、シグマクシスの5者によって「培養肉未来創造コンソーシアム」が設立された。培養肉研究のトップランナーである大阪大学と、牛肉の生産から販売までのノウハウを持つ伊藤ハム米久HD、バイオインクなどの技術を持つ凸版印刷、装置メーカーである島津製作所らがタッグを組み、シグマクシスが省庁や企業などとの取りまとめを行うことで、培養肉の自動生産装置(ミートメーカー)を開発するというもの。ミートメーカーは2025年に開催される大阪万博で展示される予定となっている。

また、コンソーシアムでは運営パートナーとの共同研究を通じて要素技術を開発する「R&Dパートナー」と、社会実装に向けた情報発信などを行う「社会実装パートナー」の募集も行われている。培養肉の技術開発は着実に進んでおり、コストも当初に比べてかなり低減されている。3Dフードプリンター技術やバイオインクなどの技術が発展することで、より再現性が高い、大型の培養肉を作成できるようになっていくだろう。

生物の遺伝子情報であるゲノムの一部を切断して書き換えることで、生物の生産性向上や病害などへの耐性強化などを実現する「ゲノム編集」もここ数年でかなり注目されている。2020年に筑波大学発スタートアップのサナテックシードが開発した「GABA高蓄積トマト」が国内で初めて承認されたほか、2021年にはリージョナルフィッシュが開発した「可食部増量マダイ(22世紀真鯛)」と「高成長トラフグ(22世紀トラフグ)」が承認された。同社は2023年11月に「高成長ヒラメ」の承認も受けている。そのほか、2023年3月には子実デンプンのアミロペクチン含有量が増加した「ワキシートウモロコシ」(パイオニア・ハイブレッド・インターナショナルが開発)も承認されている。

現状では期待されているほど承認が進んでいない印象もあるが、キユーピーと広島大学は鶏卵からアレルゲン物質である「オボムコイド」を除去した「アレルギー低減卵」の安全性を確認したと2023年4月に発表した。

そのほか、東京大学や京都大学、農業・食品産業技術総合研究機構らの研究グループは2023年6月に「低施肥でも穂数が減らず収量性を維持できるイネ」を発表した。そのほか、大阪大学が研究する「天然毒素低減ジャガイモ」は農研機構で2021年から野外栽培実験が進められている。九州大学などが手がける「ゲノム編集マサバ」は、マサバの攻撃的な性格をゲノム編集によって抑えることで養殖しやすくするというものだ。こういったゲノム編集食品や作物の開発は着実に進んでおり、今後市場に出てくることが期待される。

ただし、普及するためには社会的受容性が大きな課題になる。全国消費者団体連絡会が2022年6月に実施した「2022年度ゲノム編集食品に関する調査」の報告書(PDF)によると、ゲノム編集食品という言葉を「聞いたことはあるが、内容は知らない」と「聞いたこともない」が全体の約8割を占めている一方で、ゲノム編集食品に対するイメージは「どちらかといえば悪いイメージ」と「悪いイメージ」で全体の約6割を占めている状況だ。ゲノム編集食品が数多く承認されて市場に出回り、メディアなどに報じられることによって認知度や社会的受容性が高まっていくことだろう。

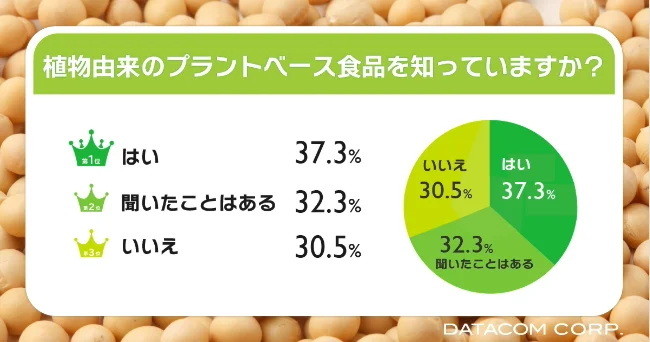

代替タンパクの本命といえばプラントベース食品だ。データコムが2023年10月に実施したミレニアル世代までの若年層を対象にしたインターネット調査によると、プラントベース食品を「知っている」(約37.3%)と「聞いたことはある」(約32.3%)と合わせて約7割が認知しているという結果になった。実際に約76.8%はアーモンドミルクなどの植物性ミルクを飲んだことがあり、約70.7%が大豆ミートを食べたことがあると答えている。プラントベース食品はかなり認知が進み、社会的にも受容されているようだ。代替タンパクへの移行は必然的な流れではあるものの、その道のりは決して平坦ではない。まずはプラントベース食品がしっかりと根付いていくことが重要だろう。

そのほか、丸紅が2023年4月に米フードテック・インキュベーターのキッチンタウンに出資するという発表があった。まずは米国でスタートアップ支援スキームをノウハウを学びつつ、日本国内でも同様の事業を展開する狙いだと見られる。日本での具体的な展開はまだ決まっていないと思われるが、2025年くらいまでに新たな動きが出てくることを期待したい。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する