NTTが2019年に提唱した新しいネットワーク基盤の構想「IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)」への注目が、ここ最近急速に高まりつつある。3月にNTT東日本、NTT西日本(NTT東西)がその成果の1つとなる「APN IOWN 1.0」の提供を開始するなど、具体的な姿を現しつつあることに加え、ライバルのKDDIがIOWN実現のためNTTと提携したことなどが、その背景にある。

IOWNは、光技術をネットワーク全体に用いて性能を強化する「オールフォトニクスネットワーク(APN)」、現実世界をサイバー空間に再現、試行する「デジタルツインコンピューティング」、そしてさまざまなICTリソースを柔軟に制御し、調和させる「コグニティブファウンデーション」の3つの要素から構成されている。中でもIOWN構想の基礎となっており、最も注目されているのがAPNだ。

従来のネットワークにも光ファイバーが用いられているが、その間にある機器は、光より速度が遅く消費電力も大きい電気信号で処理されている。それが通信性能を落とし、消費電力を増やす要因となっていた。APNではそうした機器内の処理の大半を電気から光に変えることで、ネットワークの性能を一層高めようとしているのである。

それゆえ、APNは電車の乗り換えに例えて説明されることが多い。従来のネットワークでは目的地にたどり着くまで在来線(電気)と新幹線(光)の乗り換えが何度も必要だったのが、APNであれば新幹線直通で目的地にたどり着けるので、乗り換えの必要がなくその分早く通信できるという訳だ。

IOWNではこのAPNの実現によって、光ファイバー1本当たりの伝送容量を従来の125倍に増やすとともに、エンドツーエンド(E2E)での遅延を200分の1にまで低減。さらに、電力効率を100倍にまで高めることを目標にするなど、性能強化だけでなく大幅な低消費電力化を実現することに重点を置いている。

そして、商用サービスを開始したAPN IOWN 1.0では既に、これら指標のうち200分の1という低遅延を実現。遅延がほとんどない通信が保証されることから、遠隔医療や金融取引などの遅延によるずれが許されない分野での利活用が進められている。また、データの転送時間がほとんどなくなるという点を生かし、演算処理は「AWS」「Google Cloud」などのパブリッククラウドでこなし、データは自社のシステムに保存する、といったハイブリッド型のクラウドを構築するネットワークとしての活用なども検討されているようだ。

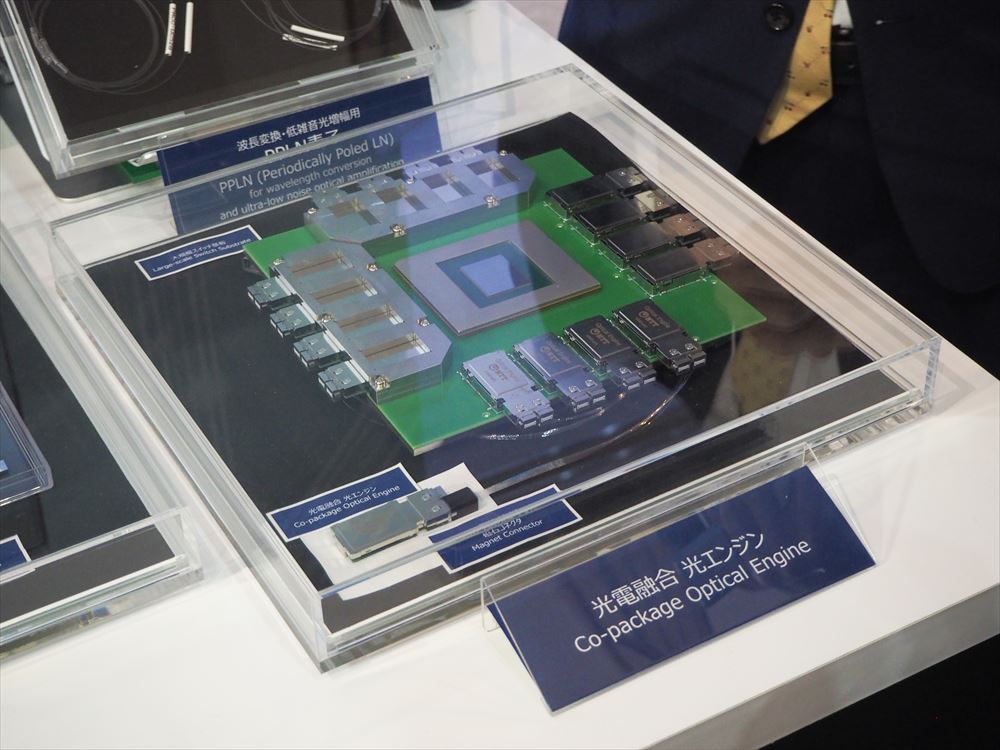

ただ、APN IOWN 1.0の時点では、高速大容量・低消費電力に関する指標はまだ達成できていない。その実現の鍵を握っているのが「光電融合」である。

これは従来電気を使っていた処理を可能な限り光に置き換えるというもの。光の技術をネットワークだけでなくデバイス、さらには半導体の中にまで導入することで、さらなる高速化と低消費電力化を両立しようとしているのだ。

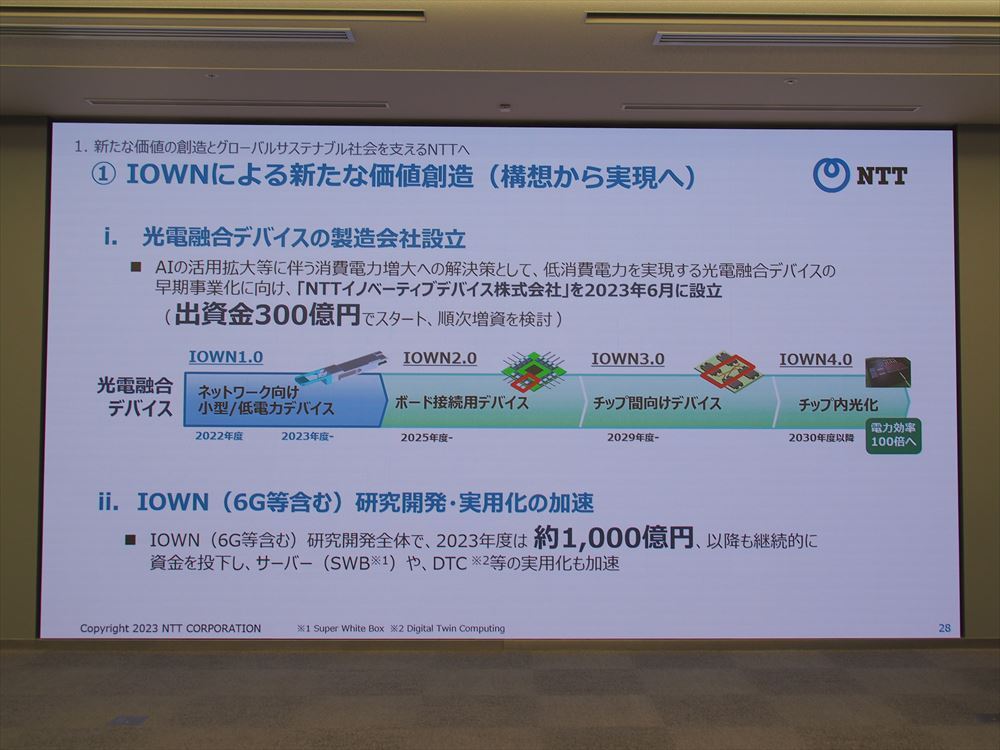

とはいえ、半導体の中にまで光電融合を導入するのには時間がかかる。そこでまずは、光電融合を取り入れたデバイスを、2025年度の提供を予定している次世代の「IOWN 2.0」で導入。通信速度向上と低消費電力化を進めるとともに、「IOWN 3.0」で半導体同士の接続部分に光電融合を導入。そして、2030年度以降に提供予定の「IOWN 4.0」で半導体の内部にも光電融合を導入することで、全ての性能目標を達成したいとしている。

その光電融合デバイス開発に向けた準備も進められている。NTTは光電融合デバイス開発のための新会社「NTTイノベーティブデバイス」に300億円を出資して2023年6月に設立することを明らかにしている。加えてNTTは、国策により設立された半導体製造会社のRapidusにも出資をしていることから、光電融合半導体とRapidusとの関係にも少なからず関心が寄せられているようだ。

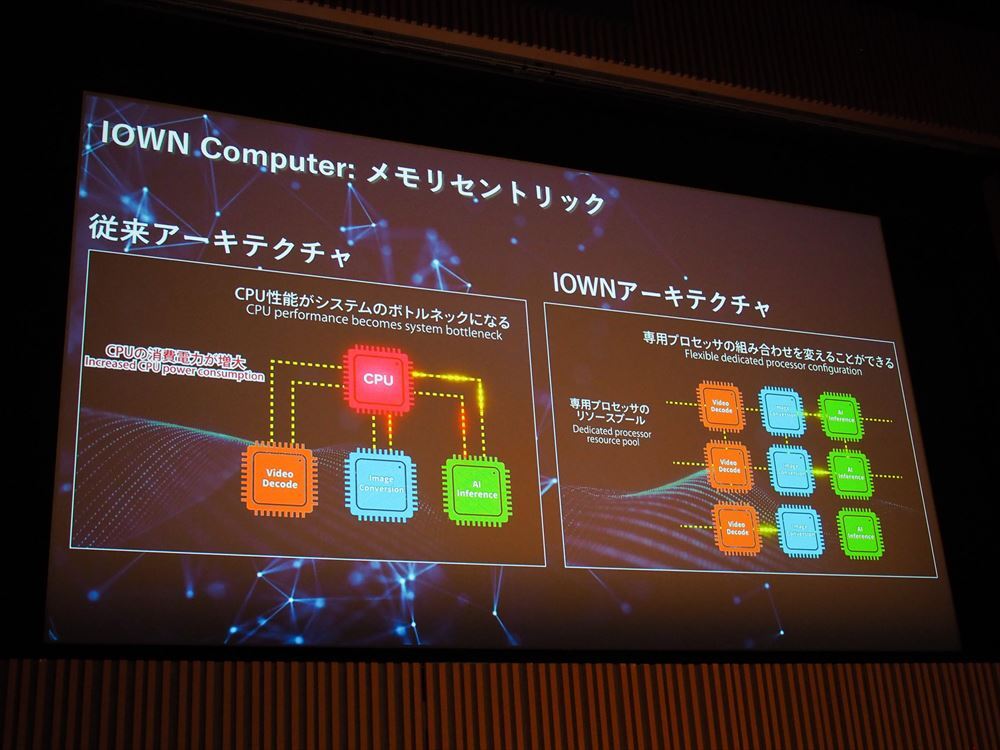

そして、半導体の中にも光電融合が導入されるとなれば、ネットワークだけでなく半導体を使うあらゆる機器の消費電力を抑えることにもつながってくる。それゆえIOWN構想の実現で「スマートフォンの充電が1年に1回で済む」と言われることも多いのだが、そのためには光電融合だけでなく、CPU中心で動作し、CPUが多くの電力を消費している現在のコンピューターのアーキテクチャ自体を変えていく必要もあるようだ。

実際にIOWNでは、コンピューターのアーキテクチャをCPUではなくデータ中心に変える「メモリセントリックアーキテクチャ」を提唱。処理するデータに応じて使用するプロセッサの組み合わせを変えることにより、より大幅な低消費電力を実現できるとしている。

最近ではブロックチェーンや生成AIなどの広まりでCPUよりGPUが注目されるなど、必ずしもCPUによる処理が主体とは限らないアプリケーションが増えていることも、メモリセントリックアーキテクチャの考え方には影響しているといえそうだ。

冒頭で触れた通り、IOWNは既に国内でサービス化されているが、NTTとしてはIOWNを日本だけに留めるのではなく、世界に広げることを非常に重視している。そのことを象徴しているのが「IOWN Global Forum」の存在だ。

これは、IOWNの技術仕様だけでなく、そのユースケースなども策定している団体で、大きなポイントはNTTだけでなく、ソニーと米インテルが設立メンバーとなっていること、そして拠点を米国に置いていること。あえて米国に拠点を置くことで、世界各国の企業や団体から参加してもらうことを重視している訳だ。

実際に、IOWN Global Forumには5月時点で、日本だけでなくアジアや米国、欧州などから120の企業、団体が参加。その中にはやはり冒頭で触れた競合のKDDIも含まれており、多くの企業らがIOWNに高い関心を示している様子がうかがえるだろう。

IOWN Global Forumは現在のところ、IOWNのデファクト化、要は世界のより多くの国で使われ、事実上の標準となることを目指して活動している。さらにその先はデジュール化、つまり国際電気通信連合(ITU)での国際標準化も目指しているという。そこで注目されているのが、1月からITUの電気通信標準化局長に、NTTのCSSOである尾上誠蔵氏が就任したことだ。

尾上氏はNTTドコモに在籍した経験があり、3Gや4Gの技術開発や標準化で大きな貢献を果たし「LTEの父」とも呼ばれた人物で、2018年には紫綬褒章を受賞している。通信の世界で世界的にも影響力のある尾上氏の就任は、NTTが主導するIOWNの標準化にもプラスに働くとして期待が持たれているようだ。

ただ、IOWNの世界展開を進める上では課題も少なからずある。最大の課題はIOWN Global Forum自体、まだ日本を脱しきれてないことだ。実はIOWN Global Forumの参画企業や団体を見ると、およそ半数は日本の企業や団体が占めているのが現状で、海外の企業、団体の参加比率をいかに高めていくかが大きな課題となっている。

とりわけデファクト化、デジュール化を推し進める上では大国の支持を得ることが重要だ。昨今の米中摩擦を考慮するならば、米国を拠点とするIOWN Global Forumに中国企業が参加することは考えにくいのだが、その米国からも必ずしも高い支持を得ているとは言い難いのも気になる。IOWN Global Forumの設立メンバーであるインテルや、マイクロソフトなど米国の大手企業がいくつか参加している一方、ベライゾンやAT&Tなどの通信会社、そして大手IT企業のいわゆる「GAFA」が参加していないからだ。

米国はベストエフォートを前提としたIPベースのネットワークで大きな成功を収めてきたが、IOWNは大幅な低遅延などで通信の品質を保証するギャランティードに重点を置いたネットワークで、目指す方向性には大きな違いがある。それだけに他国発の技術でゲームチェンジの可能性があるIOWNに対する米国の警戒感は少なからずあるものと考えられ、米国企業や政府がIOWNに今後どのような対応を取るかが大いに関心を呼ぶところだ。

一方でIOWNは、現在グローバルの通信ビジネスで存在感が全くないに等しい日本企業が、海外で“稼ぐ”ための武器となることへの期待感も高い。実際、4月25日に大阪で実施されたIOWN Global Forumの年次会合には首相の岸田文雄氏がビデオメッセージを寄せており、日本政府もIOWNに強い期待を抱いている様子がうかがえる。

だが、IOWNを国際標準化するとなれば、日本以外の企業もIOWNの技術を活用できるようになる。それゆえかつての3G、4Gのように技術の標準化で世界をリードしても、ビジネスで成功できなければ自国の技術で他国を利することにつながってしまう。国際標準化を進めながらも、日本企業が明確に利益を得る道筋を描くことも、非常に大きな課題となってくるのではないだろうか。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する