2021年に開設した宇宙ビジネス専門メディア「UchuBiz」の初となるオンラインイベントが、5月17日にCNET Japanとの共催で行われた。 「CNET Japan × UchuBiz Space Forum 無限に広がる宇宙ビジネスの将来~相次ぐ参入企業の狙い~」と題し、宇宙産業に関わる企業、組織による6つのセッションプログラムが実施され、宇宙ビジネスの現在と将来の展望を明らかにした。

ここでは、宇宙エバンジェリストとして民間主導の宇宙産業創出活動に取り組む青木英剛氏によるセッション、「乗り遅れないために知っておくべき宇宙ビジネス最新動向」の内容についてレポートする。現在は一部の限られた人しか体験できない宇宙旅行が一般庶民の手の届くようなものになるのか、拡大し続ける宇宙ビジネスにおいて今何が最も注目され、これから参入するにあたりどの分野にチャンスがあるのか、詳細に語った。

以前は政府機関の人物のみが占めていた宇宙飛行士も、今や民間人から多数誕生する時代になった。青木氏によれば、2021年に宇宙飛行を行ったのは政府機関が19人、民間が29人と逆転している。宇宙産業の市場規模としても2005年は20兆円程度だったものが、2020年には51兆円に、さらに2040年には100~150兆円規模に膨れ上がると見込んでいる。

現在はその51兆円市場の大部分を、ロケット、衛星などの宇宙機器産業や、衛星放送や航空機などにおける通信サービス、もしくはカーナビ、スマートフォンなどで使うGPSによる位置情報サービスが占めているが、今後は新たな産業分野が台頭すると予測している。「民間ができることは民間に任せ、政府はそれを支援する役割に」という大きな流れもあり、政府機関が手がけてきたいわゆるトラディショナルスペースと呼ばれる従来型の宇宙開発に加え、ニュースペースと呼ばれる民間の新興企業などが手がける宇宙ビジネスが活発化していることがその要因だ。

宇宙スタートアップはすでに世界で2000社を超え、日本国内にも100社近くが誕生していると青木氏。それらに対する投資額は年々右肩上がりを続け、2021年時点で約2兆円となっており、「投資家にとっても宇宙ビジネスはチャンスがある領域だと認識し始めている」と話す。そのなかでも注目される領域として同氏は「宇宙ビッグデータ」「宇宙インターネット」「惑星探査」「宇宙旅行」の4つを挙げた。

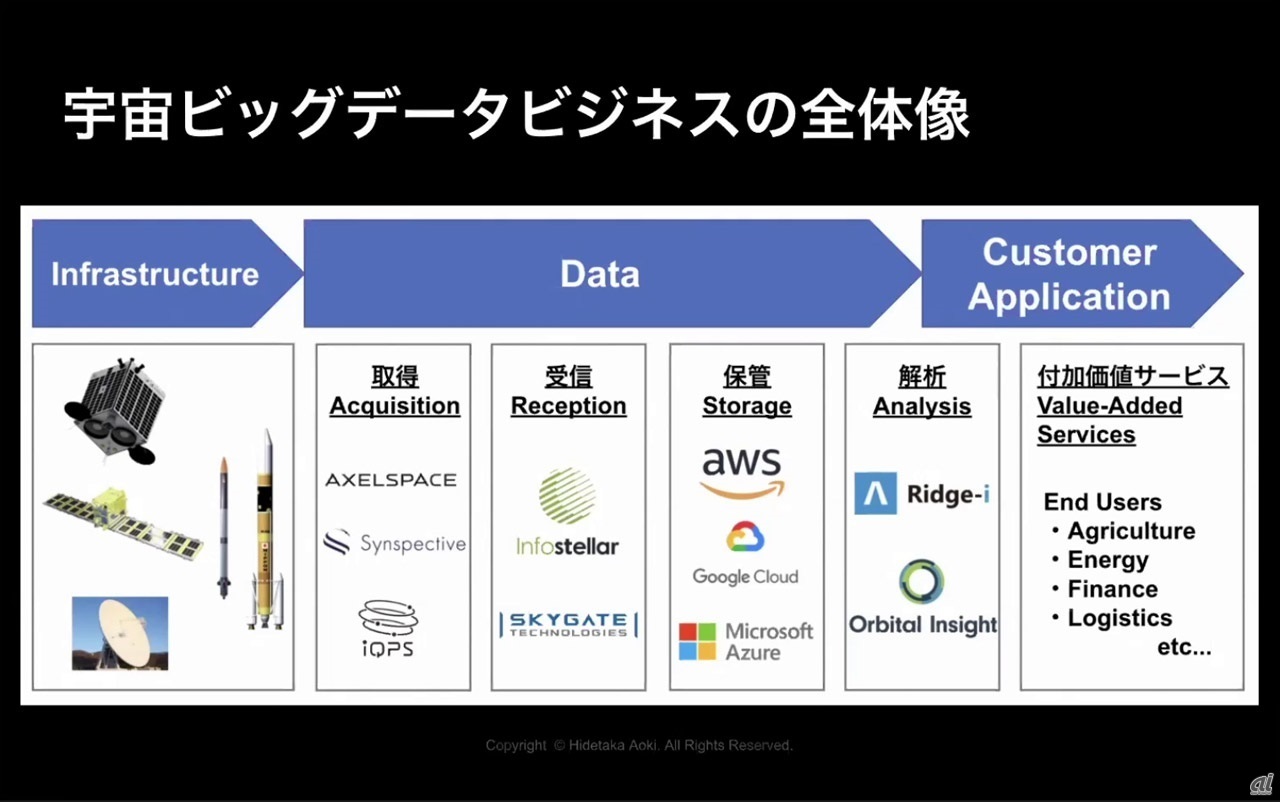

「宇宙ビッグデータ」は、人工衛星が搭載するカメラやセンサーで地球の状況をモニターし、データ解析することによって災害、環境、経済活動、SDGsといった分野で活用する領域。ロケットや衛星などのインフラを製造するメーカーだけでなく、データの取得や地上で受信する設備をもつスタートアップ、あるいはデータ保管する大手クラウドサービス、データ解析を行う企業などが当てはまる。

しかし、宇宙ビッグデータのビジネスはすでに「第2フェーズに進んでいる」とし、衛星写真をもとに「駐車場の車の台数を数えるようなものは時代遅れ」と青木氏。「そのデータからどういう示唆を生み出し、各企業の意思決定にどう生かしていくか、というフェーズになっている」とする。たとえば衛星データと地上で得たデータを組み合わせ、BI(Business Intelligence)ツールで分析して経営者や新規事業担当者の意思決定に使うなど、「宇宙データを使って競合より先に事業展開していく。日本でも水面下でそういう動きが始まっている」。そうした企業とそうでない企業とで、ビジネス的な成功に「雲泥の差」がつきつつあるのだという。

2つ目の「宇宙インターネット」は、既存の地上に敷設したケーブルによるインターネットアクセスが困難な地域に、衛星通信によるインターネット接続を提供する領域。SpaceXのStarlinkやOneWebなど、多数の衛星を用いた通信システム(衛星コンステレーション)がそれに含まれる。また、3つ目の「惑星探査」については、月や火星をターゲットにした探査に関わる領域となる。

この2022年、世界中の宇宙企業が無人探査機を月に送り始める予定で、2025年以降にはNASAが主導する有人の月面探査「アルテミスIIIミッション」も予定されている。これらは主に政府向けのB2Gビジネスとなり、アルテミス計画では探査機に用いられるさまざまなシステムを民間企業が提供することになっている。また、ispaceやGITAIといった日本企業も月面開発の分野に参入しようとしているところだ。

最後の「宇宙旅行」は、青木氏いわく「数少ない一般コンシューマー向けサービスとして注目を集めている」領域。2021年、前澤友作氏が12日間におよぶ宇宙旅行を実現したことが話題になったが、宇宙旅行のスタイルとしても、そうした数日~10日間で数十億円の旅費がかかるものと、日帰り、実質的に数十分~数時間の宇宙滞在となる旅費数千万円のものという2タイプに分けられるとする(月旅行もあるが、現時点では割愛)。

いずれにしても高額な費用がかかるが、需要は多く「供給が追いついていない」状態。この状況は数年先まで続き、費用が下がることもしばらくはなさそうだという。しかし、今から約50年前、海外旅行解禁直後のハワイツアーが、当時の物価水準から見て現在の約400万円に相当する費用だったことを考えると、宇宙旅行もいずれは一般の人の手に届きやすい状況になるかもしれない、とも予測する。具体的には「2030年代には3桁万円も視野に入ってくる」とし、「クルマを買うのを諦めて宇宙旅行に行く」という「現実的な」費用感になることもあり得ると語った。

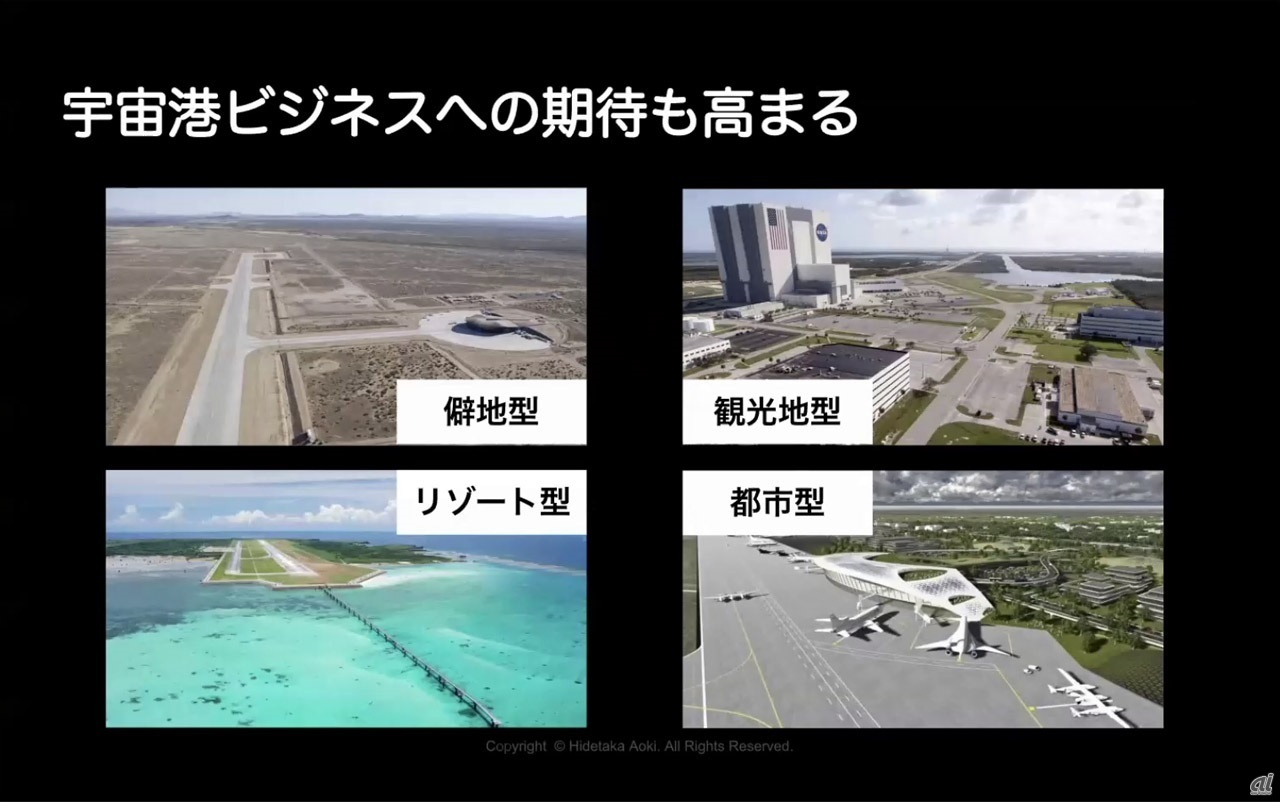

さらに「宇宙旅行」の領域においては、新たな産業として「宇宙港ビジネス」が立ち上がることに青木氏は期待している。主にロケットの打ち上げや宇宙船の離発着場として使われるもので、すでに世界中で50以上の宇宙港が建設中、もしくは稼働している。日本国内においても、北海道大樹町、和歌山県串本町、大分県国東市、沖縄県下地島の4箇所で、民間企業もしくは自治体主導で宇宙港のプロジェクトが動き始めているとのこと。米国では地方空港が宇宙港を兼ねる動きもあることから、国内でも似た動きがさらに出ると予想され、2030年代には計10箇所ほどになる可能性もある。

また、宇宙空間を経由した移動、「高速2地点間輸送」の実現も夢ではなくなってきているという。ロケットエンジンで機体を打ち上げ、宇宙空間を経由することで、東京~ロサンゼルス間を数十分から2時間以内で結ぶとされるもの。これによって「日帰り出張が可能になり、物流にも革命が起こる」と目され、そのための宇宙船開発を進める大手企業やスタートアップも増えてきているところだという。

「誰もが宇宙に行ける時代が目の前に迫ってきている。行けるか行けないかではなく、いつ行くのか、そんな時代になった」とし、ビジネスで宇宙産業に関わりたい人に向けては、「自分たちがどこに参入できるのか、物づくりなのか、サービスなのか、はたまたデータなのか。自社の強みと宇宙産業全体を把握しながら、できることを模索」すべきだと語った青木氏。では、日本企業が宇宙産業に参入しようとするとき、何から始めるのがベターで、どんな課題にぶつかりやすいのか。

同氏は「直近7~8年の間に100社近くの大企業が宇宙分野へ新規参入し、その多くの取り組みを支援をした」という自身の経験から、「New Space分野へのエントリーチケットとして、スタートアップ企業に少額出資する」ところから始めるパターンを紹介。もしくはモーター、センサーなどの部品をスタートアップ企業とともに開発することで参入の足がかりにするパターンもあるとのことで、これは「医療機器、自動車、航空機などで培った高い技術をもつ企業にとっては参入しやすい分野」だとした。

また、宇宙とはそれまで一切接点がなかったIT系企業がデータを活用するパターンもあるとのこと。データ活用のパターンは部品製造のような分野に比べて低コストでスタートでき、衛星から得られる位置情報や画像などを駆使し、それをVRやAR、AIなどの本業に取り込むことで新たな価値を生み出す、といった形で展開する企業も増えてきているようだ。

しかしながら、企業が新規事業として宇宙産業に関わっていくときには、いくつか注意すべき点もあると青木氏は語る。まず、宇宙ビジネスは「日本だけでやっていても意味がない。最初からグローバルにやる必要があるので、そういうグローバルマインドをもっていること」が重要だという。ただし、他の業界とは一線を画した慣習がある海外の「宇宙村」に入り込むのが最も高いハードルでもあるため、「足繁く海外に出て、いろいろな方と接点を持つこと」が必要になるとした。

さらに企業内においては「しっかりやりたいという思いを持つ現場の方々と、そこに対して理解のある上の方々が、うまくマージしないと進まない」という課題にぶつかりやすいとも指摘する。「現場からすると、いかに上を説得するか。上からすると、いかに手を動かせる現場の人を見つけるか。社内で仲間を作り、話し合いを始めることが大事」なようだ。

一方で、企業内の人事異動によって宇宙分野を担当するというようなケースは失敗の典型例だという。ロケット開発に数年から数十年かかってきたことからもわかるように、宇宙ビジネスにおいて1年や数年という短い期間でちゃんとした宇宙の新規事業が立ち上がることはない、と青木氏は断言する。

「長い目線を持ってまずは数年間は研究開発に勤しむことが重要」で、「決まった人が長くコミットしている会社はうまくいっている」ことから、「2~3年で“異動になりました”ということが発生しないよう、企業の方にはお願いしたい」と率直な思いを口にした。

2020年のトヨタに続き、2021年にはホンダが宇宙産業に参入すると発表したことについても、量産フェーズにいまだ部分的にしか入っていない宇宙業界の物づくりにおいて、自動車関連企業の参入により革新につながる可能性もある、と青木氏。「自動車業界や航空業界の“当たり前”を持って来るだけで、ガラッとコスト構造が変わったり、ビジネスチャンスが生まれたりする」と述べ、「みなさんの当たり前の目線で、宇宙業界でどんな企業が何をしているのか調べながら見ていくことで、いろいろとやりようがあることがわかってくる」と語る。

そして、さらに具体的に、ロケットや人工衛星の製造において何が課題になっているか分析することも参入の糸口になる、というアドバイスも送る。宇宙関連機器には非常に高価だったり、調達が困難だったりする部品を使っており、製造しているのが「海外のこの企業だけ、というのもある」という。たとえば人工衛星で使うモーターやエンジン、宇宙空間で使える太陽電池などがそれで、いずれも要素技術としては地上の一般的な産業で使われているもの。そうした要素技術をもつ企業が参入する余地は大いにあると言えるだろう。

長らくロシアが宇宙大国の一角を担っていたものの、ウクライナ侵攻の影響でロシアからのロケット打ち上げなどが不可能になっている現在、青木氏はむしろ日本のロケット産業にとっては絶好の機会だと見る。大企業だけでなく、最近では中小企業の参入も増えており、「地方の2代目、3代目の若い経営者が跡を継ぎ、自動車の板金をやっていたところが人工衛星を作り始め、新たな会社として立ち上がってサービス提供する」という流れも生まれてきているとのこと。「自ら新たな市場を作りたいという思いをもつ企業にとっても大きなチャンス」だとし、参入したい企業からの積極的な問い合わせを歓迎した。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する