「常識を再定義するニュービジネスが前例なき時代を切り拓く」をテーマに、2月に約1カ月かけて開催されたオンラインカンファレンス「CNET Japan Live 2021」。2月24日には、松竹とLINEの2社による「エンタテインメントをアップデート。松竹DXコンソーシアムの目指す姿」と題する講演が開かれた。

歌舞伎の興業から始まった創業125年の老舗エンターテインメント企業である松竹と、コミュニケーションアプリ「LINE」を提供するLINEは、新たな顧客体験を創造することを目的とする「松竹DXコンソーシアム」を2020年9月に設立した。

コロナ禍で大打撃を受けるエンタメ領域で、どのようなDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めようとしているのか。松竹 イノベーション推進部 イノベーション戦略室の森川朋彦氏と、LINEのTechnical Evangelismチーム マネージャーの比企宏之氏の2名を迎えて話を聞いた。モデレーターはCNET Japan編集長の藤井涼が務めた。

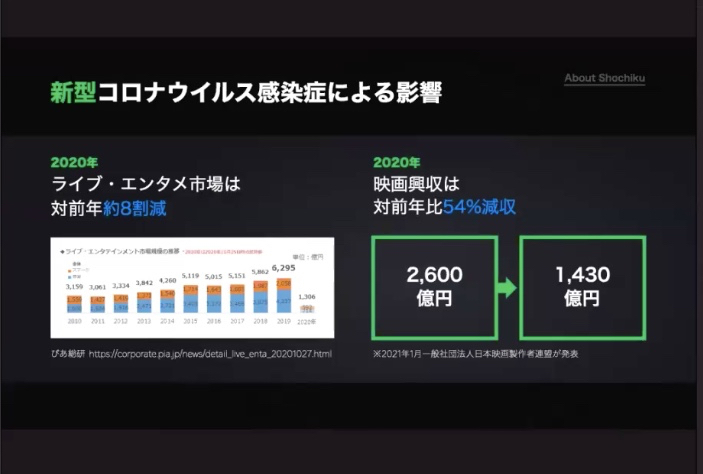

ぴあ総研の調査によると、2020年のライブ・エンターテインメント市場は対前年比で約8割減、映画興業収入は「鬼滅の刃」という大ヒットがありながら54%減収という状況にある。こうした中で設立された松竹DXコンソーシアムは、松竹、LINE、Sprootの3社がDXをキーワードに、映画や演劇などのコンテンツ、映画館、劇場などのデジタル化、マーケティングの高度化を目指す組織だ。

松竹グループは、演劇、映像、不動産の3つを主な事業としており、演劇では銀座にある歌舞伎座や京都の南座など4つの直営施設、映画は全国で約30のシネマコンプレックスを運営している。これまでのデジタル領域におけるコンテンツづくりの取り組み事例として、2016年に行われたニコニコ超会議で中村獅童氏と初音ミクが共演した「超歌舞伎」を紹介した。

松竹のオープンイノベーションを推進するマネージャーとしてコンソーシアムに関わる森川氏は、「劇場やサービスのデジタル化だけでなく、劇場を訪れる前後を含む総合的なCXを向上させる体制づくりを目指している」と語る。

松竹がDXのパートナーに迎えたLINEでは、自社でもさまざまなエンタメサービスを提供しており、先端技術やデジタルマーケティングに関する知見も豊富だ。もう1社パートナーに迎えたSprootは、HKT48を運営するMercuryとNGT48を運営するFloraの100%親会社で、エンタメビジネスのDX支援やファンとのエンゲージメントを高めることを得意としており、LINEも出資している。

この3社が持つそれぞれのノウハウを融合し、各社のユーザー情報やデータベースの活用によりマーケティングを高度化することで、新たな価値を持つ顧客体験(CX)を創造したい考えだ。

「コンソーシアムにはDXとあるが“デジタル化”が目的ではなく、UX(ユーザーエクスペリエンス)やCXを向上し、著書『アフターデジタル 2』に書かれているようなOMO(Online Merges with Offline)の世界観を実現しようとしている。LINEはユーザーデータやAPIの活用、決済などにも強く、広い範囲でご一緒できそうなテーマがある。Sprootは行動データの集め方やデジタルマーケティングに強く、それぞれに役割があるというより、互いの力を引き出し合う関係」(森川氏)

国内のMAUが8600万にのぼり、スーパーアプリとも呼ばれるスマートポータルの実現を目指すLINEは、“Life on LINE”をテーマに24時間365日生活を支えるプラットフォームとしてオフラインでの利用も強めている。その中で比企氏は、LINE APIの啓蒙活動などをメインに、さまざまな業界と連携しながらDX推進に協力する仕事を担当している。

「企業のDXを直接フォローするケースもあるが、本務はデベロッパーコミュニティを支援し、兼務先でエコシステムの構築に注力している。そこからさらにさまざまなDX案件が生まれている」(比企氏)

松竹DXコンソーシアムで目指しているのは顧客体験の大幅なアップデートだ。現在の劇場内における課題を解消し、劇場で観賞した時の気持ちと余韻を最大限に高めるOMOサービスを提案するために今まさに議論している。ユーザーの状況を分析して、それぞれの状況に対する顧客接点のジャーニーボードを作成し、体験を提供するバリュージャーニー型へのシフトを目指すという。

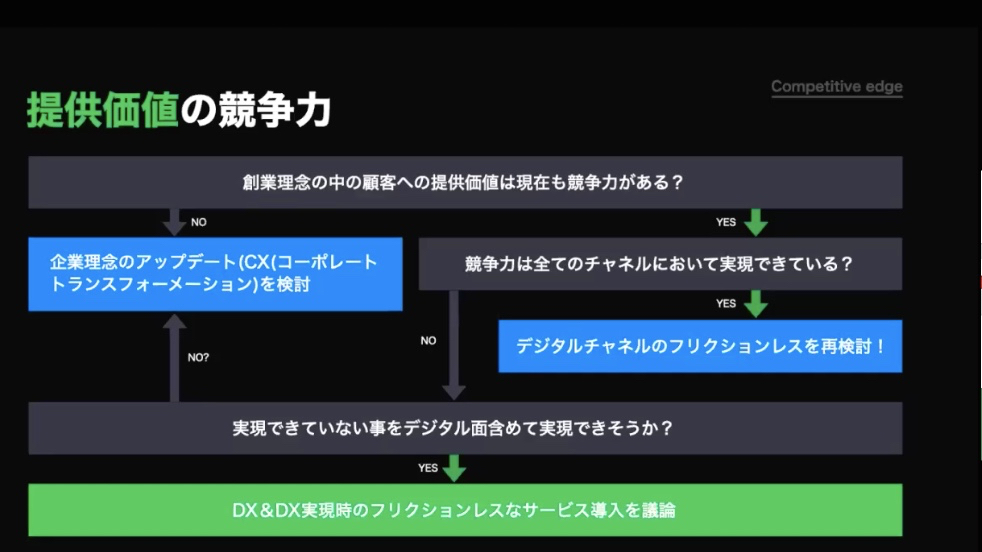

「LINEにはデジタル化を求められることが多いが、本来の強みは、顧客体験の向上やロジティクス強化などUX(ユーザーエクスペリエンス)をフリクションレス(摩擦や抵抗がない)にできること。そこで一番言いたいのは、DXとはコーポレート・トランスフォーメーションだということ。アナログ 対 デジタルという考え方や、今あるものをスマート化することではなく、デジタルチャネルのフリクションレスを再検討する現実解として、LINE APIは有効だと考えている」(比企氏)

松竹ではコロナ禍で演劇を届けられない歯がゆさを感じていたが、一方でスマート化が加速され、公式動画配信サービス「歌舞伎オンデマンド」の立ち上げは当初の想定より早く進んだという。また、さまざまな技術を活用して、劇場に近い形で歌舞伎の没入体験を届ける方法もいくつか開発中だという。

オンライン配信専用の「図夢歌舞伎(ずぅむかぶき)」をAmazonプライムで独占配信しているほか、XR業界の研究を進めており、2月にはARと動画を組み合わせて歌舞伎を体験するアプリ「INTO by Shochiku」をリリースしたばかりだ。

そうした状況の中、なぜ松竹は外部企業と連携してDXをするのか。モデレーターの藤井が改めて質問したところ、森川氏からは「歌舞伎に関して言えば、顧客とタッチポイントであるオンラインを最大限に活用して歌舞伎に触れる機会を広げ、劇場に訪れたくなるようにしたい。そして、それによって伝統を継承、発展させていくという当社のミッションを実現したい」という答えが返ってきた。グローバル化が進む中で、歌舞伎は日本について考える要素として大きく、若い人たちにこそぜひ知ってほしいとも話す。

比企氏も「これまでの劇場体験が1.0だとしたら今回は2.0を作ろうとしている」と語る。具体的には、会員サービスの松竹歌舞伎会やSMT Members以外で顧客が何を買っているかを把握し、分析した結果をエンタメらしい楽しい形で還元することを検討しているという。過去の静的な属性データより、ユーザーに良い顧客体験を提供した時のリアルタイムな行動データを入手し、さらに改善につなげたいというわけだ。

デジタル化に関しては、チケットレスは技術的に可能だが、実は劇場でチケットをもぎる行為を顧客体験の一つと楽しんでいるファンもいることを踏まえつつ、顧客が求める体験をどう提供するかを大事にしたいという。たとえば、観劇に訪れる時の服装や移動から体験が始まっており、チケットに旅行を組み合わせて提供するなど、新しい提案をしたいと両者は話す。LINEは高齢の利用者も多く、さまざまな手段を提供する際のハードルは下げやすい。

劇場内での行動データ取得は難しいのではないかという質問もあったが、森川氏によると劇場内の回遊行動などは収集できる可能性があり、効果があれば実現する方向を考えたいと話す。顧客データに関しては、歌舞伎の場合は俳優に紐付いているのでどうするかなど、これからディスカッションしていく部分もある。そこについても比企氏は、「DXではデータが主語になりがちだが、目指しているのはデータの収集方法ではなくCX(カスタマーエクスペリエンス)やUXのためにどう扱うかがポイントになる」と再度強調した。

松竹DXコンソーシアムによるエンターテインメントのアップデートに、松竹は覚悟を決めて取り組んでいると森川氏は話す。エンタメ領域を変革する可能性もあり、比企氏は「松竹がOKなら他社にも展開したい。いずれにしてもフラグシップ案件になるだろう」と語り、手応えを感じていることが伺えた。

講演の最後には、モデレーターの藤井が2名に対して、同カンファレンスの共通質問「あなたにとって常識の再定義とは?」を問いかけた。これに対し、比企氏は「おもてなしの最先端を再定義したい」と答えた。「日本特有のものであるおもてなしをアナログとデジタルの両方から見直してマージし、顧客体験の向上につなげる方法を考えたい」(比企氏)

また、森川氏は「常に学んでアップデートしていく」ことだと答え、再定義とは“考える機会を作り出すことから生まれる作業”であり、自らを居心地の良い領域の外側に置くことができるかどうか、が重要になると話す。実際に、一時期出向していたドローンファンドにおいて、知見がない場所で自分に何ができるかを考えることで自分の価値が見えてくることを学んだという。「今回のプロジェクトでもデジタルマーケティングの知見はないが、そこで自分に何ができるかを考える機会を得られたと思って覚悟を決め、一生懸命取り組んでいる」(森川氏)

松竹DXコンソーシアムでは、外部からのアイデア提案も受け入れたいとしており、これからどのように動きが広がっていくのか楽しみにしたい。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する