「常識を再定義するニュービジネスが前例なき時代を切り拓く」をテーマに、2月に約1カ月間にわたって開催されたオンラインカンファレンス「CNET Japan Live 2021」。2月17日は、OKI(沖電気工業)のイノベーション・マネジメントシステム「Yume Pro」を主導するOKI 執行役員 チーフ・イノベーション・オフィサーの横田俊之氏が登壇した。

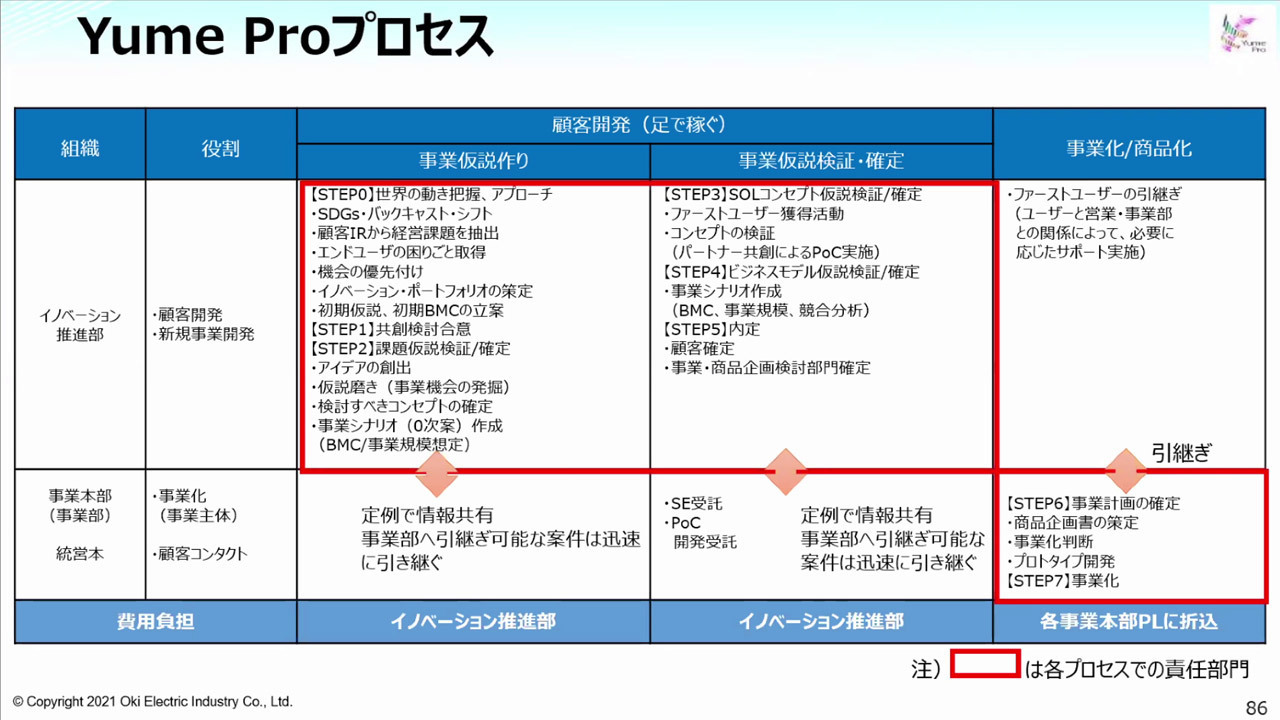

創業から約140周年という長い歴史の中で、過去にもさまざまなイノベーションに向けたチャレンジをしながらも、失敗を繰り返してきたという同社。しかし、2017年度から企画、導入、展開しているYume Proは、全社的な取り組みに発展し、いくつかのプロジェクトは事業化の目処も立ちはじめた。Yume Proはどのようにして始まり、実際のところどういったプロセスで進められているのか。横田氏がその詳細を明かした。

OKIがイノベーション・マネジメントシステム「Yume Pro」を始動したのは2018年4月のこと。欧州を中心にグローバルに、イノベーション・マネジメントシステム(IMS)が広がりを見せつつある中、OKI代表取締役社長である鎌上信也氏の掛け声で、2017年度から導入の検討を始めたことがYume Proへとつながった。

横田氏によれば、古くから日本のインフラを支えてきた同社の技術のなかには、ごく一部の「天才」が発明したものも少なくないという。しかし、今後もそうした才能が現れ続けるとは限らない。「持続的に新しいものを生み出していくためには、全員参加型でやるべきではないか」との考えから、イノベーションをシステマティックに興すための仕組みとして、鎌上氏はIMSに期待をかけた。

また、顧客から相談された困りごとを技術で解決するというのが、従来のOKIのビジネススタイルだった。しかし横田氏いわく、近年は「お客様がそもそも何に困っているのかわからず、OKIから提案してほしいと言われることが増えてきた」のだという。そのため、ビジネスの変化に対応する意味でも、「OKI自身がアプローチして、世の中の課題を発見し、顧客と一緒に解決を目指していく」スタイルに変えていく必要があるということが、イノベーションに取り組む大きな動機にもなった。

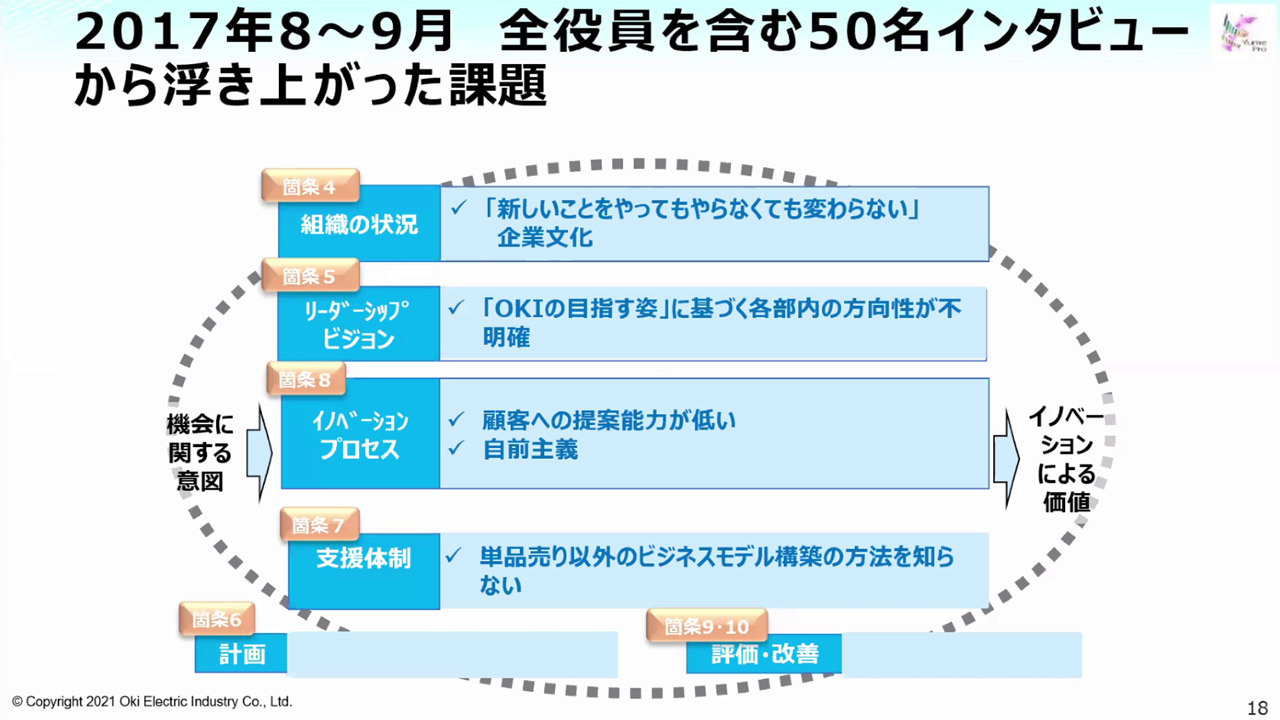

2017年度に検討開始後、真っ先に実施したのが、全役員と新規事業開発の経験者約50名を対象としたインタビューだ。そこで挙がった意見をもとに、近年世界的な潮流ともなっているSDGs(持続可能な開発目標)に掲げられている社会課題の解決をビジョンに掲げた。ただし、SDGs全体では幅が広いため、そのなかでも注力分野を設定したうえで2030年までのイノベーション戦略として策定し、OKIのIMSをYume Proと名付け発足させた。

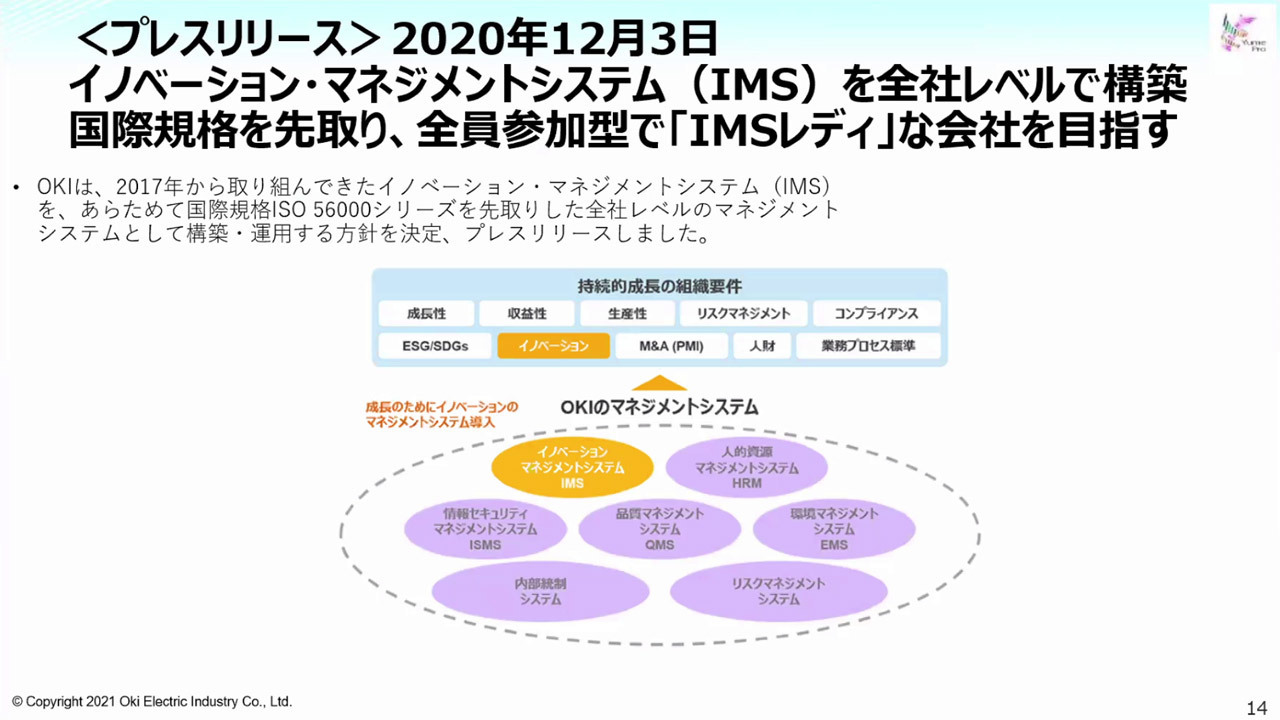

2019年7月にはIMSに関するガイダンス規格がISO 56002として発行された。同年10月に出された経済産業省の行動指針においても、Yume Proは、これを先取りしたIMSとして紹介されている。そして2020年12月、品質マネジメント、情報セキュリティマネジメント、リスクマネジメント、内部統制など、従来から標準的に採用している他のシステムに並ぶ形でIMSも全社で取り入れることとし、OKIは「全員参加型でIMSレディな会社」を目指すことを宣言した。

横田氏は、具体的なYume Proにおける取り組みについて、ISO 56002の箇条に沿って紹介。支援体制の例として、多数のIPOを手がけたことのある守屋実氏など経験豊富な人材をシニア・アドバイザーに迎えたことや、顧客との共創ワークショップなどに利用可能するためのインフラとして、イノベーション・ルーム「Yume ST(夢スタ)」を設置したことを挙げた。

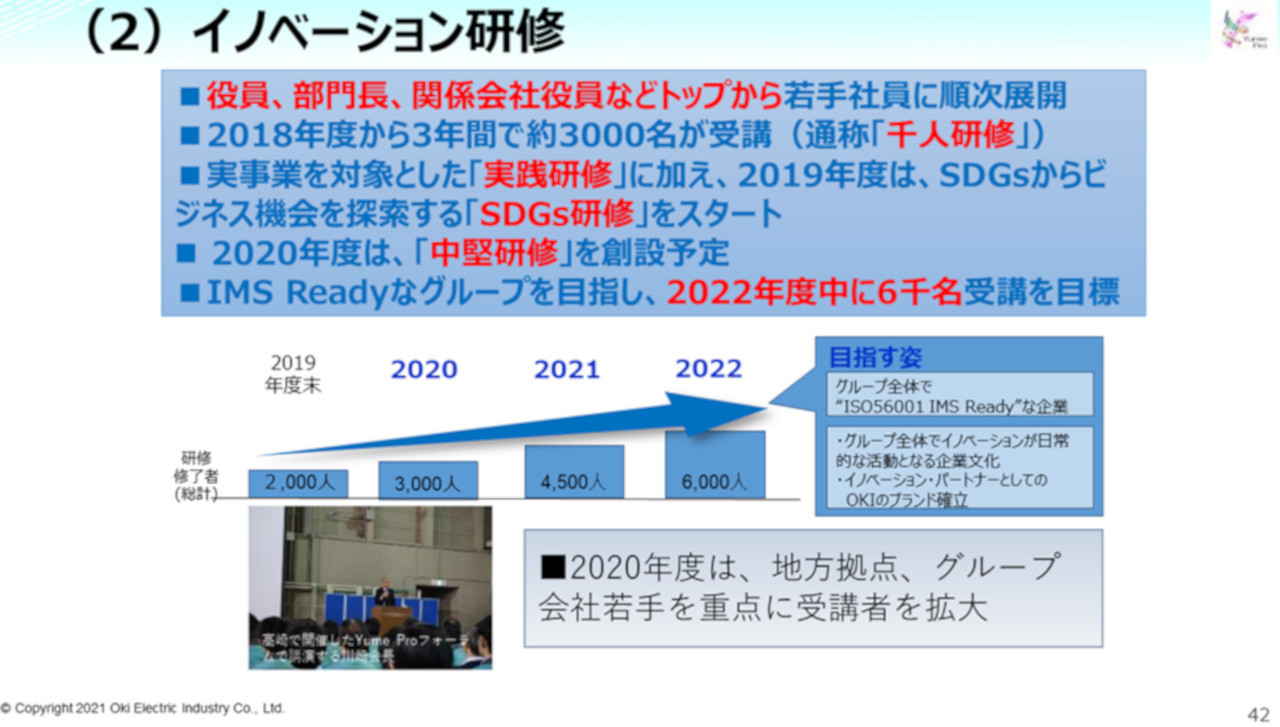

さらに、イノベーション教育や広報活動を進めていくため、OKIイノベーション塾を創設。イノベーション研修については、まずは役員が率先して受講し、部門長、部課長クラスへと展開した。これまで3年間で国内のグループ約3000名が受講したという。2022年度中には、国内の従業員の約半数となる6000名が研修を終える予定としている。

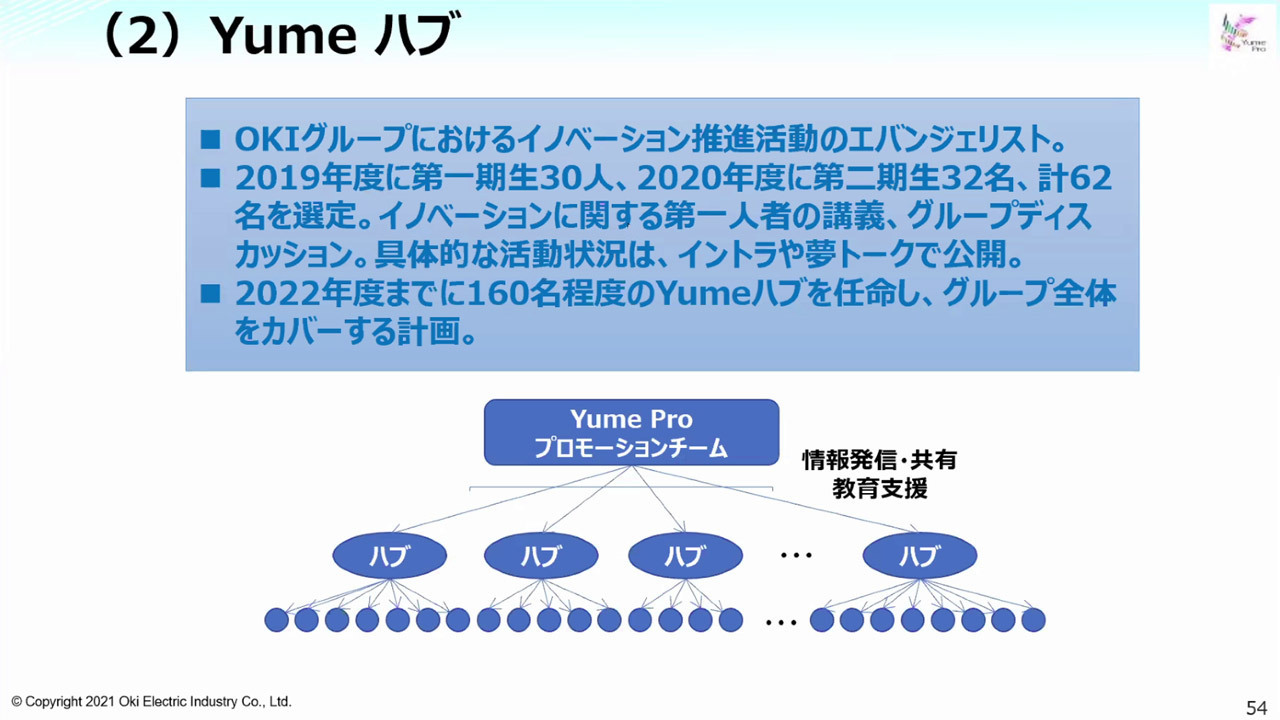

また、経営トップと従業員が意識を合わせられるよう、社長と社員が直接対話する機会「イノベーション・ダイアログ」を年20回ほど設けたほか、イノベーション活動を推進するエバンジェリスト「Yume ハブ」を育成し、スムーズに情報共有できる体制を整えてきた。2022年度にはこのエバンジェリストを160名程度にまで増やし、全社をくまなくカバーする計画だ。

OKIでは、社内におけるイノベーション活動そのものだけでなく、社外への情報発信にも力を入れている。目的は「OKIの取り組みを発信することでパートナーを開拓する」ことと、「外部への発信を通じて社内文化や社員の意識を変える」ことの2つ。専用の「イノベーションサイト」を開設し、OKIの最新の取り組みをコラムや対談記事の体裁で紹介しているほか、各種メディアでのPRも積極的に行っている。

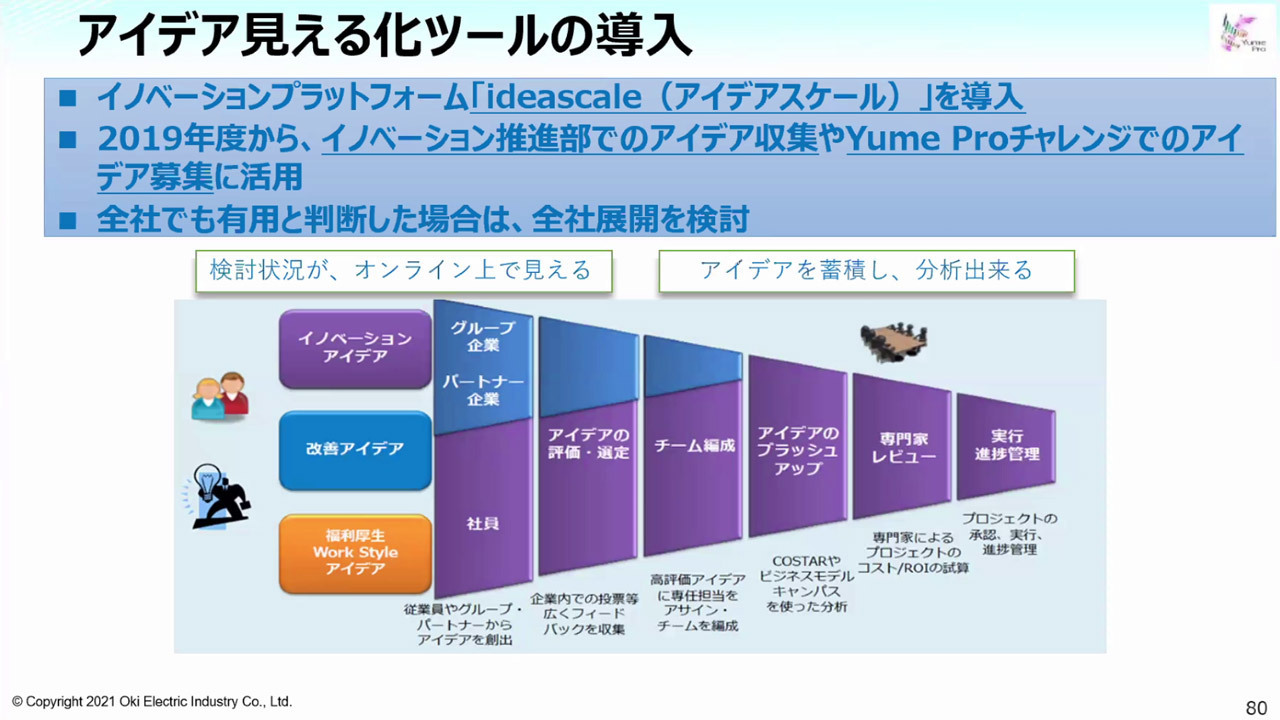

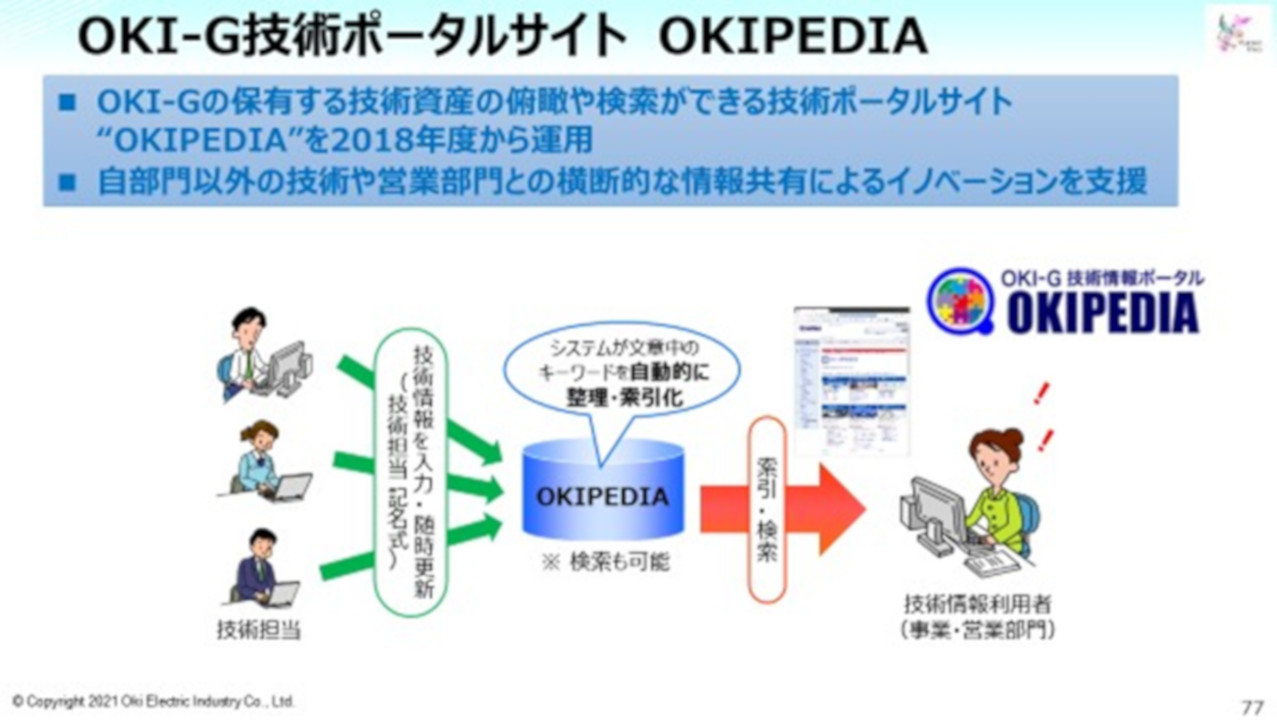

イノベーションを支援するためのツールも導入している。イノベーション管理プラットフォームの「Ideascale」に加えて、OKIが保有する多様な技術資産を容易に検索できるウェブサイト「OKIPEDIA」を独自に構築。2020年4月には、イノベーション推進部と、既存事業の研究開発センターを統合し、イノベーション推進センターを創設したことで、ビジネスアイデアを生み出す部署と実際の課題解決につながる技術をもつ部署とが一体となって、効率的なイノベーション創出に取り組めるようにした。

さらに、1年ごとに全役員にインタビューを行い、イノベーション活動の進捗状況やその時点の課題をあぶり出し、検証している。こうした多岐に渡る変革とともに、社内ビジネスアイデアコンテストとして「Yume Pro チャレンジ」も毎年実施。優秀なアイデアについては勤務時間内に3割程度の時間を使って仮説検証に取り組めるようにするほか、大賞を受賞したアイデアに対しては戦略費から、最大1億円で仮説検証やプロモーションの支援することとした。

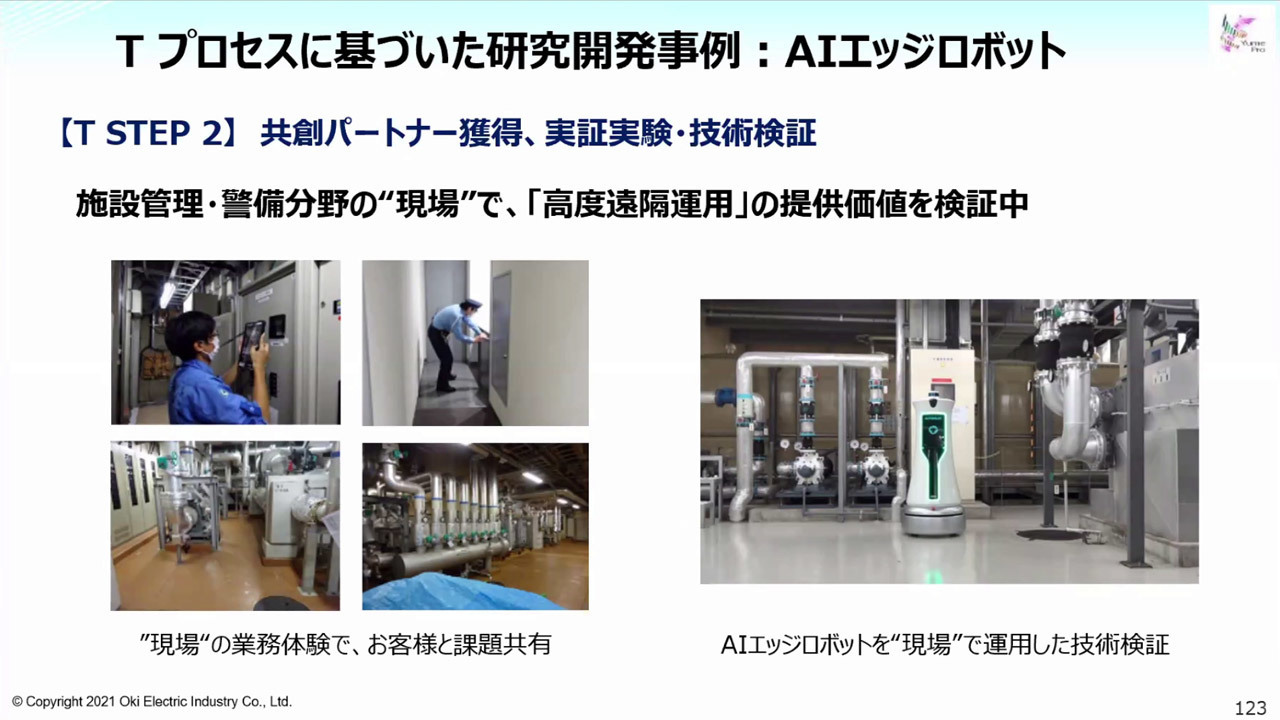

このYume Pro チャレンジから生まれ、2021年度内には事業化を見込んでいるプロジェクトの1つが「AIエッジロボット」だ。「保守、警備の現場で人手不足解消を狙う」(横田氏)ものだが、あえて全自動とはしていないという。自律ロボットではどうしても避けられない想定外の事態による停止トラブルを見越したうえで、万が一のときには遠隔から人の手で操作できるようにしているのが特徴だ。1人の人間が複数台のロボットを監視・操作できるため、トータルの稼働率は高まるという。

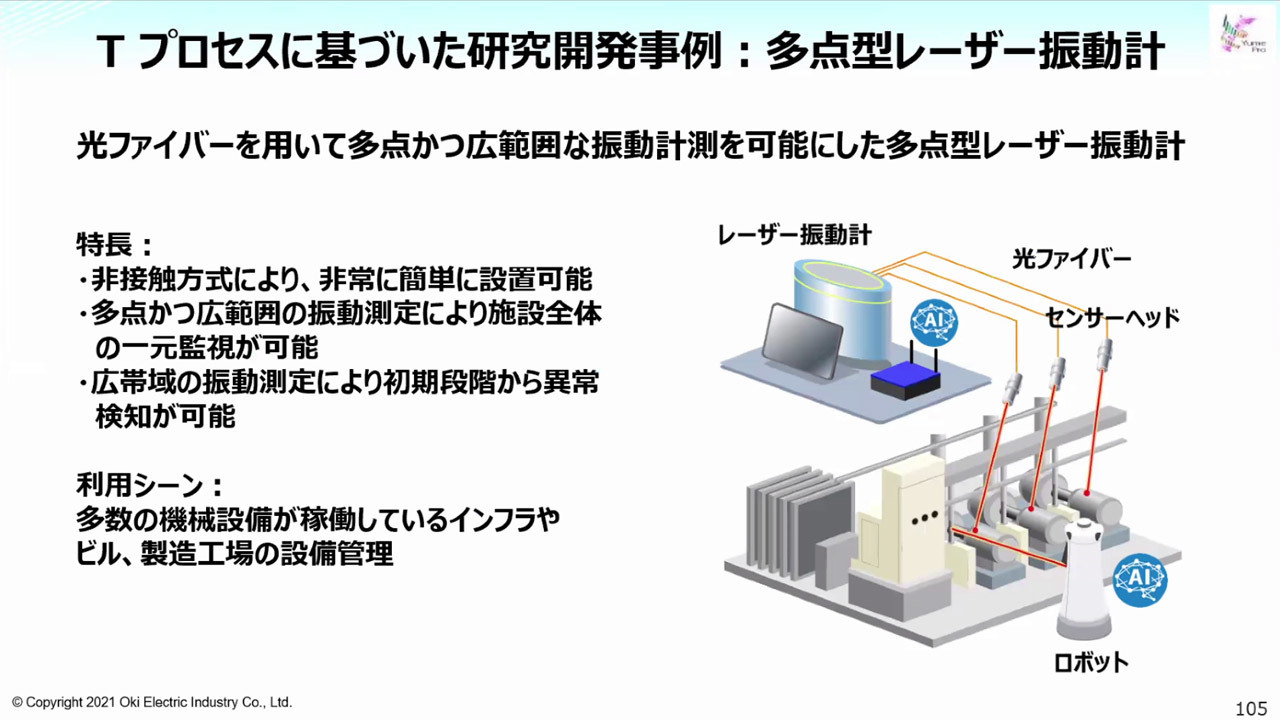

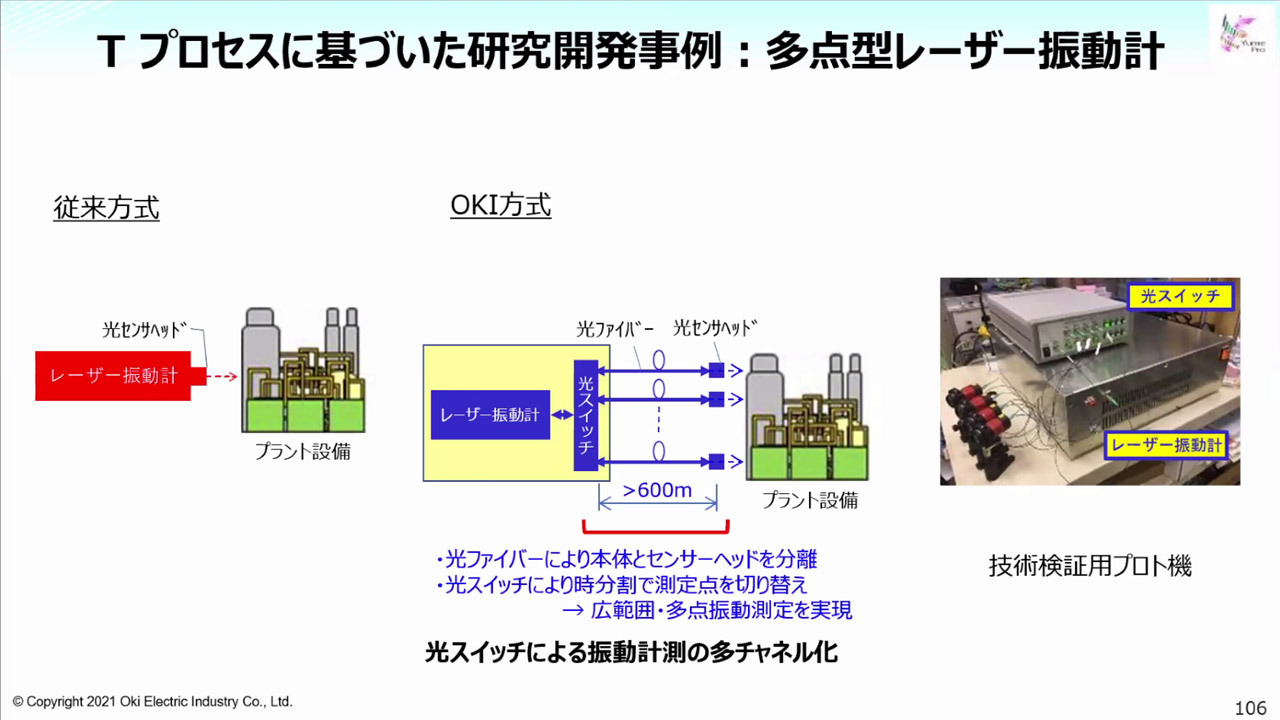

OKIでは、研究開発においてもYume Proのプロセスを取り入れている。研究者自らが顧客の声を直接聞き、研究開発の計画を立てていくという方法で、すでに成果も上げ始めた。横田氏がその例として紹介したのが、2019年のYume Pro チャレンジで大賞を受賞した「多点型レーザー振動計」。工場などにある設備の故障を検知する既存の「レーザー振動計」を改良したものだ。

たとえばモーターなど可動部のある設備が故障するときには、時間を掛けて徐々に振動が大きくなっていくという前兆がある。レーザー振動計では、人の目や耳では感じ取れないわずかな振動を光センサーによって高精度に判定することで故障の予兆を検知し、修復不可能な故障に至る前に設備メンテナンスを行えるようにしている。

従来は、このレーザー振動計の本体部と光センサーのヘッド部が一体となっていたが、多数の設備をもつ工場になると測定箇所もその分増え、コストアップに直結していた。これに対して、新たに考案した多点型レーザー振動計では、本体部とヘッド部を分離し、1つの本体に対して複数のヘッドを接続できる構造にして、一定時間ごとに監視する光センサーを切り替えていくことで、安価かつフレキシブルな設置性を実現したという。

Yume Proや、そのプロセスを応用したこのような新しい事業や新しい製品の創出といったイノベーションの実現に向けて鍵となるのは、「お客様のところへ行って、お客様の声を元に仮説検証する、という繰り返し」であると横田氏は説明。新規事業というと華やかな印象があるようにも思えるが、場合によっては数百回にも及ぶヒアリングを繰り返し、「当たって砕けろ」の精神で泥臭く進めているという。

2021年2月現在、3期目となる「Yume Pro チャレンジ 2020」が進行しており、昨年度の3倍以上に当たる147件もの応募があったとしているが、一次審査の段階で「実顧客の声を聞けていないアイデアは審査の対象にしていない」(横田氏)ほど。綿密な仮説を立てるだけでなく、顧客の声を元にブラッシュアップしているか、という点は、OKIにとって最も大きなポイントとなっているようだ。

Yume Proは着実に社内に浸透し、新たな事業の芽も開花しようとしているなど、成功の道へ進みつつある。しかし横田氏によると、OKIは「10年前、20年前もイノベーションに向けてチャレンジしてきたが、うまくいかなかった」歴史があると明かす。過去には社内ベンチャーのような制度を設け、手を挙げた社員に新規事業開発を任せたこともある。ところが、いくつかは事業化までこぎつけたものの、多くのプロジェクトが途中で立ち消えになってしまったという。

一方で、今回のYume Proについては、横田氏は手応えを感じているようだ。過去のチャレンジとYume Proとでは、「IMSに準拠していることが大きな違い」だと横田氏は説明する。世界の企業がイノベーションを起こすために活用している国際標準の仕組みであり、「その土俵の上で(イノベーションの)プロセスを走らせている」(横田氏)ことで、正しい方向性で進められるという信頼感が得られているところもあるのだろう。他社からYume Proの取り組みについて高く評価してもらえることも多くなり、年々増えているYume Pro チャレンジの応募数からも、チャレンジする社内文化が育まれてきているという実感もある。

とはいえ、ただIMSを導入すれば必ず成功に結び付くわけではない、とも横田氏は考えている。「会社のいろいろなリソースを活用しながら進めるなら、経営トップのコミットメントや社員全員の理解がないと難しい」(横田氏)。しかも、会社全体のIMSを構築するだけでなく、それより小さい各部門ごとの細かなIMSも必要になるだろうとも話す。したがって、IMSに取り組むのであれば、まずは部門ごとのIMSで成果を上げて社内的な理解を得てから、全社的に広げていくような手法も有効になるだろうとした。

また、IMSは必ずしも新規事業に限られるものでもない、と横田氏は釘を刺す。営業部門やバックオフィスにおいても、「5年前、10年前と比べると仕事のやり方は変わっている。そういう意味では、どんな職場も先を見据えて業務を革新していかないとならない」(横田氏)からだ。

そして、国際標準であるIMSが多くの部門、多くの会社で採用されることで、共通言語ができることも重要だと指摘する。たとえばアイデアの仮説検証から技術開発へ、あるいは事業化へとステージが変わる際には担当者や部署のバトンタッチが発生する。そこで互いにIMSのプロセスの考え方や仕組みなど「共通言語」ができていれば、スムーズにバトンタッチできるようになるだろう。

そのため横田氏は、OKIがイノベーション活動において求める共創パートナーについても、「目的達成のために一緒に取り組みたいという思いをもっていること」や「OKIにない技術的な強みをもっているところ」を挙げるとともに、IMSを熟知していることもポイントになるとしている。

国内の大企業のなかで、いち早くIMSの考え方を取り入れたOKIは、これまでの常識になかったことにチャレンジしてきた企業と言えるが、そうした「常識の再定義」の本質について横田氏は「目的に立ち返ること」だと話す。たとえば、コロナ禍でさまざまなことがオンライン化し、それが当たり前になったことで、「会社に行くことが目的化していたことに気付いた」という。

あくまでも「目的は生産的に仕事すること」。オンラインかオフラインかは業務の特性によって変えるべきであり、本来の目的を考えれば、「オンラインとオフラインをどううまく組み合わせてベストミックスを実現するか」という原点に戻って見直すことができる。横田氏は「困ったときには目的に立ち返ること」と改めて付け加えて、セッションを締めくくった。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する