もちろん、デスクトップで大きなディスプレイを前に作業をしたい人ならMac miniが適切だろう。より大きなバッテリを搭載し、ディスプレイも明るく(MacBook Airの400nitsに対して500nits)、Touch BarのあるMacBook Proを選びたい方もいるだろう。AirとProの違いについて、下記にまとめたが、価格差が3万円あることを考えれば、やはりMacBook Airが費用対効果で高い。

問題は動画の書き出しや大量のRAW現像といった、いわゆる”重い処理”でもAirの性能が落ちないかであろう。

そこでCPU負荷がほぼ100%に張り付くテストとして知られるCinebench R23(M1に対応済み)でテストしてみた。このベンチマークテストでは、単純に3Dグラフィクスのレンダリングを行うだけ(1枚の映像のみ生成)のテストに加え、10分あるいは30分同じ処理を行った時の最後の1枚を生成するパフォーマンスの評価をスコア化して比較できる。

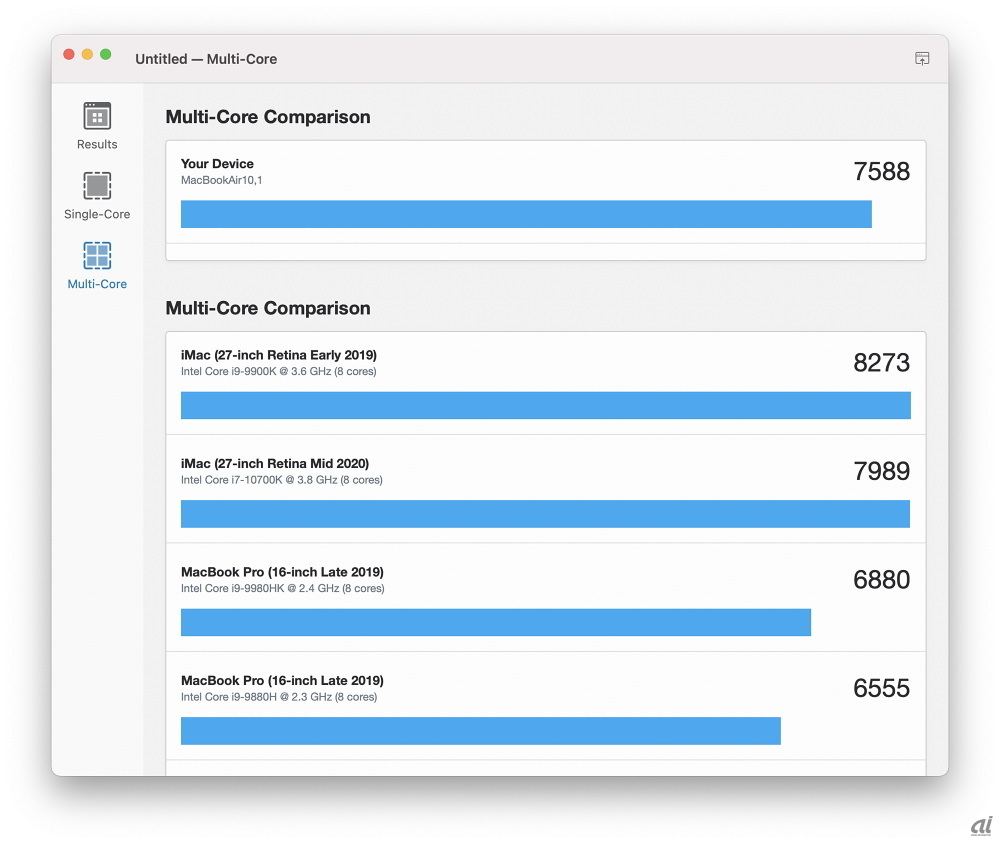

M1搭載MacのCinebench R23スコアは、どのシリーズでもシングルプロセッサで1470、マルチプロセッサで7800程度で違いはない。言い換えれば初回のレンダリングだけならば、AirでもProでも違いは出ない。では30分動かし続けるとどうなるかと言えば、Mac miniはまったく変化がないのに対して、MacBook Airのスコアはマルチプロセッサスコアで6600程度まで落ちる。MacBook Proのマルチプロセッサスコアが7450までしか落ちないことを考えば、ファンレス設計のデメリットは大きくないと言える。

なにしろTiger Lakeを搭載するCorei7-1165G7の28ワットモードの一般的なベンチマーク結果は約4900。それよりも高性能なのだ。しかも最初の2分ほどだけならば、ほとんど差が出ない。

Final Cut Proで12分間のフルHD動画プロジェクトをH.264で書き出すテストも行ったが、3つの M1搭載Macはいずれも2分55〜57秒と誤差範囲内に収まり、MacBook Airもほんのりと暖かくなる程度だった。

同じプロジェクトをCoffee Lake搭載のMacBook Pro(2018Late)の上位モデルで出力すると11分7秒、MacBook Pro 16インチ(2020 Mid)のCore i9モデルでは2分23秒だった。さすがに8コアのCore i9モデルは高速だが、同時に冷却ファンがフル稼働する程度に熱を帯びることを考えれば、M1の電力効率の高さがわかる。

一方、インテルからARMへと命令セットが変化したことで、従来のアプリケーションはARM命令へと変換されてから実行されることになる。この時の性能低下を危惧する声も多かった。しかし、結論から言えば十分に高速だ。

変換を行うRosetta2は30%ほどの性能低下でインテル命令のプログラムを実行できる。インテル命令を実行する際には高効率コアは用いられず、高性能コアのみで実行される(4コアCPUとして認識される)のも理由だろうが、 M1が高性能であるためエミュレーションしても遅くならない。

Big Sur標準搭載の写真アプリを除くとApple Silicon対応の写真現像アプリは現時点でPixelmeter Proしかない。このためAdobe Lightroomでの性能を計測してみたが、比較対象がCoffee Lake搭載のMacBook Pro(2018Late)上位モデルと少し前の世代ではあるものの、RAW現像の書き出しで圧倒的に高速だった。

Apple Siliconへの対応は、アップル自身が強く推進してきたこともあり、動画編集ソフトではDaVinci Resolveが対応を表明しているほか、アドビはCreative Cloudの主要アプリケーションをApple Silicon対応させることを明言している。

問題はその時期だが、公式な案内はまだ出ていないものの、年内には対応版がリリースされるとの情報がある。これはマイクロソフトも同様で、Mac向けのOfficeは近日中にアップデートされる見込みだ。

Rosetta 2による性能低下が3割と仮定するならば、前述したLightroomの書き出し速度はさらに3割速くなるだろう。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する