10月に開催された「CEATEC 2019」 において、“未来の空を考える”対談が実施された。登壇者は、ANAホールディングスのデジタル・デザイン・ラボ チーフ・ディレクターである津田佳明氏と、エアロネクスト代表取締役CEOの田路圭輔氏だ。

同セッションでは、大企業とスタートアップそれぞれが担うべき役割とそのシナジーが「未来の空」をどう変えていくのか、両社の描く道筋が赤裸々に語られた。

ANAはCEATEC 2019で、アバターサービスを広く提供するための「アバター社会インフラ」のデモ展示をして、CEATEC AWARD 2019の特別賞 「Society 5.0 TOWN賞」を受賞。展示ブースには連日、各種アバター体験お目当ての行列ができた。

人が遠隔地へ物理的な移動をしなくても、自分がそこにいるかのような体験ができるアバターは、航空会社にとって脅威だろう。しかしANAは、「エアラインにとって破壊的な存在を自ら手がける」ことに、いま意欲的に取り組んでいるという。

津田氏は、100年後には飛行機が過去の遺物になるかもしれないとの前提で、どこでもドアのようなテレポーテーションサービスを新規事業として真剣に検討した時期があったと明かした。

「テレポーテーションは100年以上かかりそう。もう少し巻き戻して4つに絞った。1つは価格で破壊してくるLCC。2011年にPEACHという日本で初めてのLCCをANA自らが手がけた。これが原体験。あと3つがアバター、宇宙、ドローン・エアモビリティ」(津田氏)。

空運業において、機体はエアバスやボーイング、システムはシステム会社が作り、空港も空輸会社は保有しない。津田氏は、ドローンもいずれ管制システムが整備された旅客機と同じ世界になると予測し、今後の展望をこう語った。

「現在のドローン産業は物流や撮影がメインだが、将来的には人を運ぶエアモビリティを目指したい。我々は旅客機でのノウハウを生かし、ドローンの総合的なオペレーターの立ち位置を狙っている。いまは国内外のドローンのモデル事業に手を上げ、場を求めながら、場数を踏む段階。ヘリコプターのライドシェアなど既存インフラの利便性を並行して見直しつつ、最終的には垂直離発着で街中のポート間やエアポートとシティポートを結ぶところが目標だ。特に、2025年の大阪万博はベンチマーク。海上にある関西国際空港と夢洲は実証実験の場として非常に優れているうえ、世界中から人が集まる。1つのターゲットとして頑張って行きたい」(津田氏)。

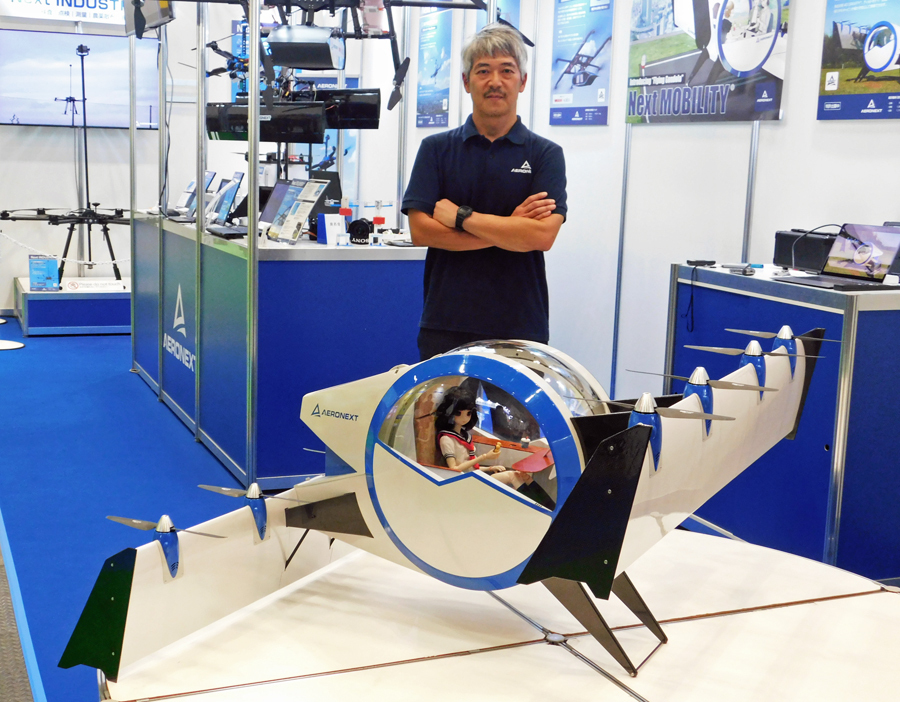

エアロネクストは、2018年に「CEATEC AWARD 2018」経済産業大臣賞をスタートアップとして初めて受賞した。評価されたのは、ドローンの重心を制御する技術「4D GRAVITY」。2019年は4D GRAVITY搭載のエアモビリティを発表した。

「従来の機体フレームではドローン産業は大きくならない」ーー。こう指摘するのはエアロネクストの田路氏だ。キーエンスが発明したドローンの原型であるジャイロソーサー以降30年間、ドローンの機体フレームは一切進化しておらず、機体が傾くと軸がぶれることが課題だという。

「4D GRAVITYを搭載したドローンは、プロペラやアームなど飛行部分と、カメラや荷物など目的を到達する部分を物理的に分離し結合しているため、軸がぶれない。安全性やエネルギー効率などドローンの基本性能向上に加えて、壁に張り付く、カメラだけを対象物に近づける、上空で合体してバッテリー交換をするなど、用途を大幅に拡大できる。ドローンは、空で人間の代わりに自律的に仕事をするフライングロボットへと進化できる」(田路氏)。

さらに、4D GRAVITYをエアモビリティに搭載すれば、ボディがチルトしても、人間が乗り込むキャビンは傾かず、安全かつ快適だという。これまで世界中で発表されたエアモビリティのプロジェクトは約150あるが、いずれも機体が傾くと、キャビンもそれに追随して傾いてしまう課題があると指摘し、「いまのエアモビリティの議論は、かなり遠くのビジョンを追いかけている」と疑問を投げかけた。

「都市の渋滞を緩和するための移動革命を議論する前に、空の飛行体験を豊かにして、まず社会受容性を高めることが大事。それこそが移動革命の第一歩だと考え、『空飛ぶゴンドラ』というコンセプトを発表した」(田路氏)。

続く対談は、「みんなが知っている観覧車の体験を拡張・増幅した、空飛ぶゴンドラというコンセプトを率直にどう思うか?」と、エアロネクスト田路氏からANA津田氏への質問でスタート。

「もともと空を飛ぶ前提のものに人が乗り、社会受容性を高めていくという『空飛ぶゴンドラ』は、自然な流れで本当にいいコンセプトだと思う。これまでずっと言われてきた空飛ぶクルマだと、道路を走る車が浮くようなイメージがあるが、実現までのハードルはかなり高い」(津田氏)。

また津田氏は、「安全でかつ人が乗れる快適性が、サービスとしては必要」と強調。エアロネクストの4D GRAVITYによる安全性と快適性の担保に期待を寄せた。しかし、そのためには何千時間、何万時間もの試験飛行が不可欠だ。話題は機体開発時のテスト環境へと発展し、津田氏はエアロネクストが中国・深セン市に現地法人を構えた理由を尋ねた。

これに対し、田路氏は「ドローンの聖地である中国で、僕らの技術が評価されれば一気にグローバルまで持っていける。ショーケースという意味合いもあったが、何よりも飛ばせることが大きい。日本では10時間の試験飛行にも苦戦するが、深センではエンジニアが技術開発と実証実験を併設された環境で実施でき、普通に1万時間は飛ばしている」と狙いを明かした。

田路氏は津田氏に、「日本でも、エンジニア、ラボ、飛行場の集積地を作るべく、ぜひお力添えいただきたい」とラブコール。神奈川県で何らかの取り組みを検討していると発言が飛び出す一幕もあった。神奈川県は、黒岩知事が「かながわドローン前提社会」を宣言して注目を集めているエリアだ。

地上から150mという中域の空域は、航空機とも、地上とも全く異なる景色を楽しめる領域だ。政府がエアモビリティの事業目標として掲げる2023年、遊園地で空飛ぶゴンドラを体験でき、そこを起点に空の移動革命が加速する。そんな未来に向けたネクストアクションが楽しみだ。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する