AR関連のクリエイティブスタジオ事業を手がけるスタートアップのMESONは、XR研究開発事業を手がける米国法人エンハンス、サイバーエージェントと共に、ARコミュニティイベント「ARISE」を発足。第1回目となる「ARISE: Spatial Experience Summit #1」を8月3日に開催した。

会場にはエンジニアやクリエイターのみならず、建築学生や研究者など300人近くが来場。AR業界で活躍するゲストのセッションのほか、最先端MRデバイスのデモンストレーションも実施された。中でも来場者から熱い視線が注がれていたのが、2020年春に一般発売を控えるメガネ型MRデバイス「nreal light」。抽選に当たった数十人が話題のMRデバイスを体感した。

冒頭に登場したのは、ファシリテーターを務めたMESONのCOO・小林佑樹氏。Twitter上でARに関する発信をする「ARおじさん」としても、業界内で知られている。

小林氏は「ARISEはARに関わるすべての人の挑戦の場にしたいと思っている。ARISEで達成したい明確なゴールは2つあり、日本初のグローバルARコミュニティを作ること。そして、業界業種を超えて人々がARで価値を作ること。日本のAR開発の技術は、世界と比べても決して劣らない。ARの可能性を信じてやまない皆さんと一緒に、日本から世界を驚かせるような挑戦をしていきたい」と、ARISEに込めた想いを熱く語った。

最初のセッション「XRメディアセッション」に登場したのは、VR・ARのニュースを扱うメディア「MoguraVR News」「MoguLive」の編集長である久保田瞬氏だ。日々、業界の最新情報をキャッチアップしている久保田氏からは、ARを含むXR業界の動向が語られた。

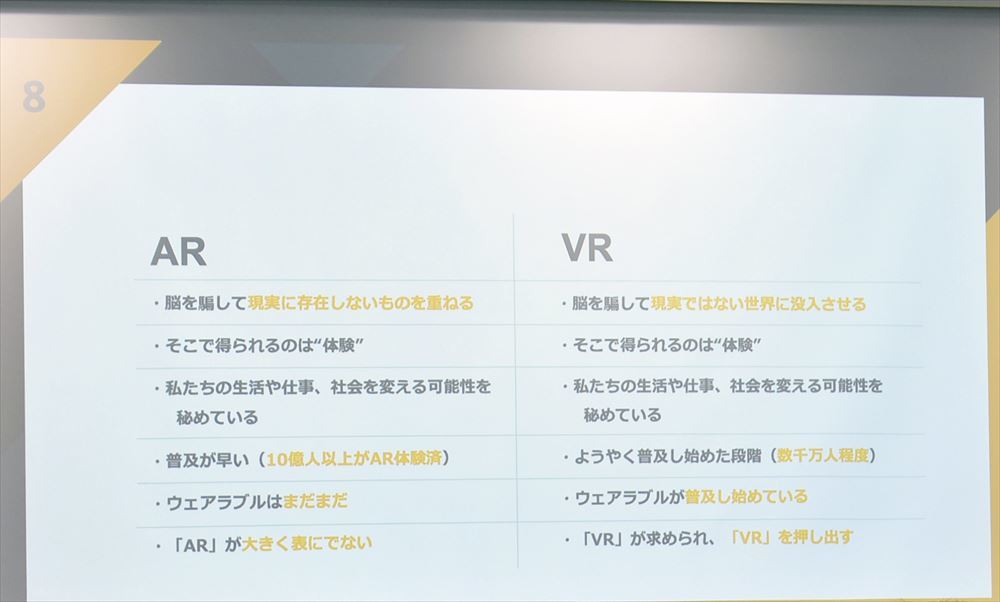

まず、久保田氏はARとVRの違いについて、「現実に存在しないものを空間に重ねるARと現実ではない世界に没入させるVRは、異なる技術として扱われているものの、どちらも高次元なレベルで脳をだます点は共通している。インターネットと同等の“革命”とも言われていて、Facebookが発表した数字によると、利用者はVRの数千万人に対し、ARは10億人以上とARのほうが普及が早いようだ」と話す。

一方、ウェアラブルに関してはVRが一歩先を進んでいるとのこと。「安価で高品質なデバイスが増えているVRに対して、ARは25〜30万円と高価格帯で性能もまだまだ。しかし、来春には軽量で5万円程度のMRデバイス『nreal light』が登場するなど、ARはこれから伸びる可能性を秘めている」(久保田氏)。

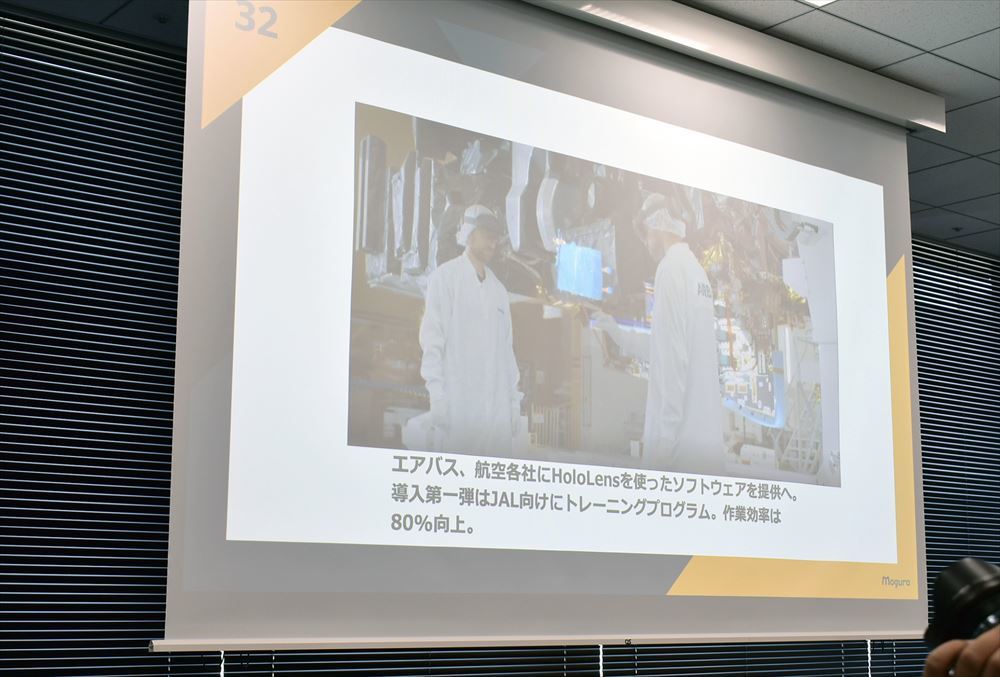

さらに、ARデバイスを活用した最新事例にも言及。例えば、航空機器メーカーのエアバスはMicrosoftのMRデバイス「HoloLens」を使ったソフトウェアの提供を開始し、JALへトレーニングプログラムを導入したところ、作業効率が80%向上した。さらにトヨタの自動車整備にもHoloLensが導入され、大幅な時間削減につながっている。久保田氏は「現実とバーチャルが溶ける世界が近いうちに訪れると思う」と、今後のXR業界への期待を語った。

続くスタートアップセッションでは、AR業界を牽引するスタートアップ4社のファウンダーが登壇。各社の戦略の違いに注目してほしい。

「2019年後半、注力すべきはスマホARか、グラスARか?」との質問が挙がると、森本氏と福田氏は「メインはスマホAR」、梶谷氏は「グラスARにフォーカスしたい」、伊藤氏は「用途に合わせて両者を使い分ける」と回答した。とはいえ、軽量で性能の良いnreal lightのインパクトは相当大きかったようで、全社ともARグラスを用いたコンテンツ制作への意気込みを見せていた。

続いて「プロダクトをどのようにマーケットに普及させようと考えているか?」との質問には、それぞれの企業の色が現れていた。ARを使ったスポーツ「HADO」を展開する福田氏は「観戦者を増やすために参加型コンテンツを作りたいと思っている。世界中の人たちのパワーを集めて打つ元気玉のように、グローバルで人を巻き込んでいける仕組みを作りたい」と回答。

博報堂など大手企業やブランドと組んでARプロダクトを制作する梶谷氏は、「スタートアップは入り口とタイミングですべてが決まると思っているので、道筋はあえて描いていない。どんなユースケースで、いつアクセルを踏むか。気をつけているのはそこだけ」と冷静な考えを述べた。

「開発の知見を強みとするために取り組んでいることは?」との質問では、「ユーザーテストの重要性」に関する意見が目立った。

「シチュエーションを変えながら、2週間に1回の頻度でヒアリングしている」と答えたのは、ARシューティングバトルゲーム「ペチャバト」を展開する森本氏。同じBtoCの事業を展開する福田氏は、「身体能力のあるデバッガーを採用し、週2〜3回ひたすらプレーしてもらっている」と回答した。

また、HoloLensやWindows Holographicを使ったアプリケーション、システムの企画開発や研究をしている伊藤氏は、「コストに目をつぶってでもトライするときは、資産となる失敗談を残すことを意識している」と話した。

続くデベロッパーセッションでは、実際に手を動かしてサービスを作っている3名の開発者が登場。より開発現場に踏み込んだセッションを展開した。

「今のAR開発で難しいと感じる点は?」との質問には、まだ成功事例が少ないARならではの苦労が伺えた。

「パラダイムシフトといった感じで、ARは今までのディスプレイで完結していたコンテンツとは明らかに違う脳を使う必要がある。決められた機能を作って終わりではなく、Googleも『とにかくプロトタイピングなしにARコンテンツの仕様が決まることはない』と明言しているほど。やってみないとわからないことが多すぎて、人間の想像力は体験には敵わないと常々感じている」(比留間氏)。

「現実に情報を重ねるので現実空間も設計しなければいけないし、芸術やインテリアデザインなどプログラミングだけじゃない多岐に渡るスキルが必要だと思う。エンジニアというより、ARクリエイターという肩書のほうがしっくりくる。技術は調べればわかるけれど、誰かを感動させるサービスに仕上げるほうが大変な気がする」(佐藤氏)。

「AR開発者になるために意識したことは?」という問いに対して、印象的だったのは服部氏の回答。「AR開発者になりたい方に向けて言うと、スパルタと普通の2つのコースがあって、スパルタは1人アドベントカレンダーを遂行すること。普通はARで短いコンテンツを作って、Twitterでその映像を投稿すること。ARのやってみた系動画は反応が得やすいので、週1〜2で繰り返すと自己承認と知識の蓄積だけでなく、周囲の認知にもつながる」と、アウトプットの重要性を示した。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する