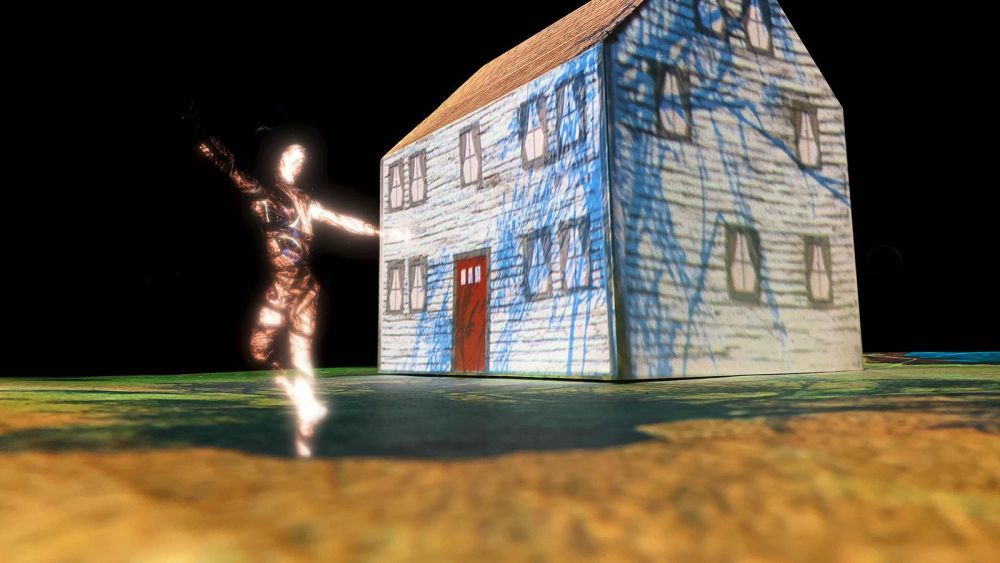

優しい光に照らされた部屋の中で、筆者は「iPhone」を手にテーブルの周りを歩き回り、拡張現実(AR)の謎を解き明かそうとしている。画面に現れるデジタルの登場人物たちが手がかりを示し、殺人事件の犯行現場へといざなう。手がかりをたどっている間、筆者の動きによって、照明や場面、耳に聞こえる音など、周りのあらゆるものが変化する。

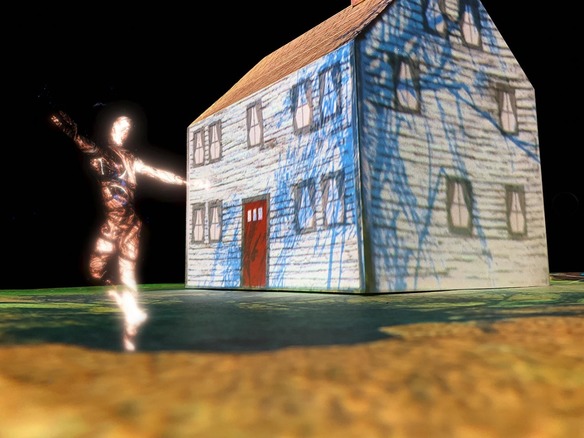

動きと位置情報を利用して物語の流れを方向付ける手法は、Peter Flaherty氏が生み出した作品「THE DIAL」の重要な要素の1つだ。Flaherty氏はAR(現実世界の上にデジタルメディアを重ねる技術)とプロジェクションマッピング(物理的な物体に映像を投影する技術)を取り入れたいと考えたが、同氏の物語を伝えるうえで最も重要なテクノロジは、私たちが既にいつも使っているもの、つまり私たち自身の身体である。

Flaherty氏は1月末、サンダンス映画祭の開幕前夜に行われたインタビューで、次のように語った。「自分の身体がインタラクティブな形や没入的な形で入り込めば入り込むほど、その体験は意義深いものになる。こうしたコマンド選択式アドベンチャー(プレーヤーがAかB、経路1か経路2などを選択しながらゲームを進める形態)は私にとってそれほど刺激的なものではない。だが、実際に運動感覚によって体を動かしていると、その世界に入り込むことができる」。

テクノロジを多用した没入型プロジェクトが出展されるサンダンス映画祭の「New Frontier」部門で、THE DIALのような作品はストーリーを進めていく基本的なメカニズムとして、参加者の身体を利用している。クリエイターたちは、参加者に受け身の没入的な体験をさせたり、扱いにくいゲームコントローラを無理矢理持たせたりするのではなく、プレーヤーにとってなじみの薄い技術と、熟知している自分自身の身体を融合させた体験を作り出しているのだ。

クリエイターたちは、ARと仮想現実(VR)を利用したプロジェクトの魅力を高めたいと考えている(これらの技術は以前から話題のトレンドではあったが、依然として消費者への普及は思うように進んでいない)。従来のものと根本的に異なる没入型体験をもたらすというVRとARへの期待が現実となるには、あらゆる追い風を利用する必要がある。さらに、このトレンドによって、私たちはテクノロジが原因で失ってしまった身体的な自己とのつながりをいくらか取り戻せるかもしれない。

「空間コンピューティングと機械学習が登場した現在は、文化的に非常に重要な瞬間だ。(中略)私たちは、自らの身体をテクノロジと人間の潜在的な関係の中心に据え直す必要がある。率直に言って、人々と自分の身体とのつながりが、どういうわけか重要視されなくなってしまった」。そう語るのは、Melissa Painter氏だ。Painter氏もクリエイターで、同氏のプロジェクト「Embody」がサンダンス映画祭に出展された。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する