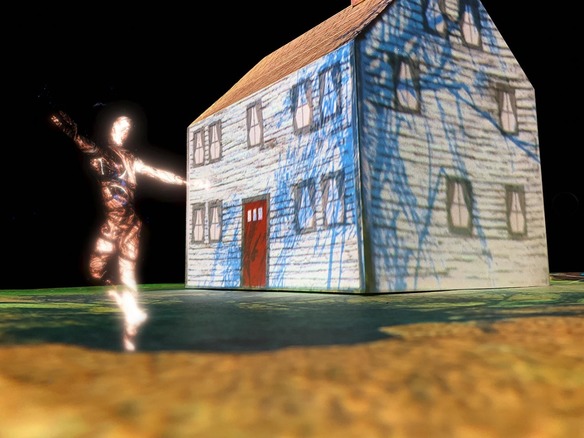

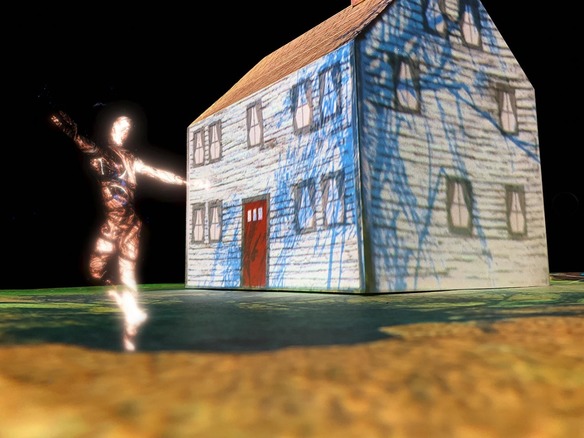

THE DIALでは、柔らかな照明で照らされた部屋くらいの大きさの立方体の内側で、1人のビューアー(ナビゲーターと呼ばれる)とそのほかの2人がiPhoneを手にテーブルの周りを歩く。iPhoneの画面ではARの登場人物が、プロジェクションマッピングで投影された家の周りを動く。ARとプロジェクションによって登場人物とこの舞台が映し出されるが、物語の場面は、ナビゲーターが移動する場所に応じて展開していく。

それは、スーパーで自動ドアの前に立つときの感覚に少し似ている。違うのは、店内へのドアが開く代わりに、新しい場面が展開することだ。

プレーヤーの動きは、この立方体の中で変化する照明の色とも同期する。ミニチュアの家の南に立つと、そこで展開する冬の夜のシーンに合わせて、照明が淡い青色に変わる。家の西側に立つと、秋の午後の雰囲気を醸し出すかのように、照明がオレンジ色に変わり、影が長くなる。

こうしたハイテクの連携は、プレーヤーが自分の思い通りに物語の筋道をたどる中で、自然に発生するように設計されている。プレーヤーは、この家の外の石壁に車で衝突してしまった女性を中心に展開する、インタラクティブな物語の謎を徐々に解き明かし、かつて裕福だった一家の裏の顔を暴いていく。

Flaherty氏は、最終的に、本物のストーリーラインがある魅力的な物語が完成することを望んだ。物語にとって重要な動きをすると、インタラクティブな手法は「姿を消し」始める、と同氏はいう。

Flaherty氏はこのプロジェクトの前提について、「技術を壊そうとしているわけでも、ボタンを押すことに注力しようとしているわけでもない」と語った。

一方、Painter氏は自身の作品Embodyであえて物語を伝えることを避けたいと考えた。Embodyは空想のヨガ瞑想のように感じられる体験だ(余談だが、ヨガが極めて苦手な筆者のような人間でも、もう一度やりたいと思ったほどだった)。同氏の狙いは、未来のストーリーテリングではなく、未来の成果のように感じられるものを作り出すことにあった。

Embodyを体験するユーザーは、ステレオカメラの前に置かれた圧力センサマットの上に立つ。カメラはユーザーのとった体勢の形を記録する。こうして記録されたデータは、ユーザーの周りに表示されるVR画像を同期させるのに利用される。ヘッドセットの中では、半透明のキャラクターが手本を実演することで、ユーザーにさまざまな体の動きをさせる。そのキャラクターの動きを真似すると、芽を出す木の枝のアニメーションが手を差し出して、ユーザーの動きに合わせるように一緒に踊ってくれる。

「この体験を導く道具として、人々の身体を使いたいと考えたが、その一方で可能な限り多くのテクノロジを身体から取り除きたいとも思った」(同氏)

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

無限に広がる可能性

無限に広がる可能性

すべての業務を革新する

NPUを搭載したレノボAIパソコンの実力

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する