火星の岩だらけの地形は、探査ローバーの車輪には厳しい環境だ。そこで米航空宇宙局(NASA)は、空中を飛んで火星を探査することを考えている。NASAが視野に入れているのは、「Marsbee」と呼ばれるハチ型ロボットだ。

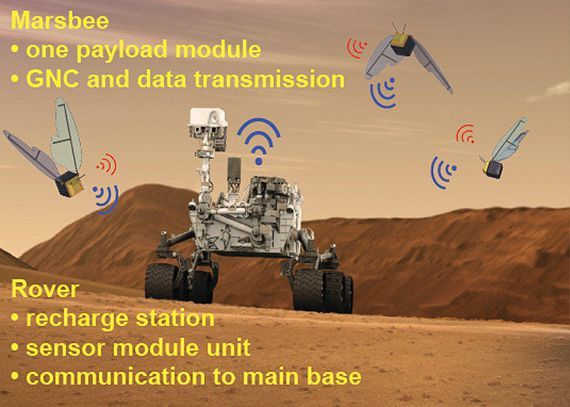

Marsbeeの機体はマルハナバチくらいの大きさだが、翼のサイズはもっと大きく、セミの羽と同じくらいだという。このハチ型ロボットは、通信ハブ兼充電ステーションとして機能する移動式基地から飛び立つことになる。

「暫定的な計算結果によると、マルハナバチにセミの羽を持たせれば、火星の大気中を飛行するのに十分な揚力を得られる」と、アラバマ大学ハンツビル校の航空宇宙工学技術者Chang-kwon Kang氏は述べている。

Kang氏のチームは日本の研究グループと共同で、火星での活動向けに設計されたロボットの構築とテストを行う計画だ。日本のグループは、地球の大気中を飛行できる「ハチドリ型マイクロエアビークル」をすでに開発している。Kang氏らはこのハチドリ型ロボットを、火星の大気を模した真空室内でテストする予定だという。

NASAは米国時間3月30日、「NASA Innovative Advanced Concepts」プログラムの一環として、25の初期段階の技術プロジェクトに研究費を助成することを発表した。Marsbeeはその1つで、ほかにも気球を使って地形を移動する技術や、自己集合する宇宙望遠鏡群といったコンセプトが選ばれている。

NASAは、「人間とロボットによる未来の探査ミッションに変革をもたらす可能性」を秘めた技術を選出したと述べている。同プログラムのフェーズ1を通過したコンセプトには、今後9カ月にわたっておよそ12万5000ドル(約1320万円)の研究費が支給される。各チームは自分たちのコンセプトにさらに磨きをかけ、その実現可能性を検証することになる。

この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する