2月27〜28日の2日間に渡って開催されたイベント「CNET Japan Live 2018 -AI時代の新ビジネスコミュニケーション-」。2日目にはヤフーの講演が行われ、社内体制の変更も含めた「データ利活用」への取り組みと、同社のビッグデータを他社と連携する新たなプロジェクトについての詳細が語られた。

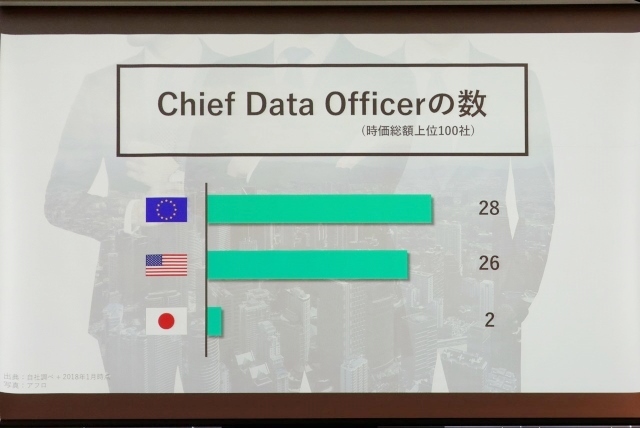

登壇したのは、ヤフー執行役員でチーフデータオフィサー(CDO)の肩書きをもつ佐々木潔氏。あまり聞き慣れない「チーフデータオフィサー(CDO)」という言葉だが、同氏によると欧米企業では一般的になりつつあり、大手企業(時価総額上位100社)に限ってみても、欧州、米国ともにそれぞれ30社近くがチーフデータオフィサー(CDO)を抱えているとのこと。一方、日本企業においてはわずか2社に留まっており、国内での認知度はまだまだ低いといえる。

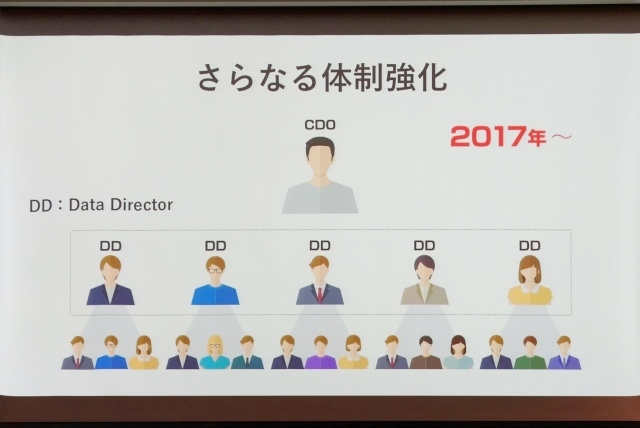

ヤフーが会社組織としてCDOというポジションを設定したのは2017年のこと。同社に500人在籍するというデータ人材は、担当するサービスなどに合わせて多数の小グループに分けられている。また、サービスを運営する事業部門ごとにデータ責任者となるデータディレクター(DD)が配置されている。CDOはDDを束ねる役割をもち、現時点ではデータ部門のトップも兼ねている。

こうした“データ指向”の社内体制は、同社がデータとそれを有効活用することの重要性を認識していることに他ならない。以前はウェブサイトのアクセス数、リンクのクリック数、クリックした場所といった単純なデータしか収集していなかったそうだが、近年は画面スクロールの仕方を含め、どんなユーザーが、どういったタイミングで、どのように行動しているか、詳細な情報が得られるようになってきているという。「何を求めているのか、あるいは求めていないのか、ユーザーの感情もわかるようになった」と話し、「ユーザー1人あたりの取れるデータ量は、5年前の20倍になっている」と明かす。

ヤフーが展開するサービスは100を超え、月間のアクティブユーザーID数は4000万、ページビューは700億、ユーザーのアクション(シグナル)数に至っては1兆に達する。そんな規模のサービス上で収集されるデータはまさに膨大だろう。かつて、それらのデータはサービスごとで収集した後、そのサービス内で活用されるだけだったことから、数年前よりそれらのデータを横串で分析、活用できるよう改善を進めてきたという。もしサーチエンジンでのユーザー行動と「ヤフオク!」や「ヤフーショッピング」でのユーザー行動とを合わせて分析できれば、ユーザーの嗜好をより正確に把握でき、精度の高いレコメンデーションにもつなげられるからだ。

そこで同社は2015年、それまで各サービスの担当部署ごとに設置していたデータ部門を、全サービス共通の大きなデータ統括部門に改めた。先述の通り、2017年にはCDOを設け、サービスにまたがるデータ分析を効率的に行えるようにした。

「まだ完璧にできているわけではない」としながらも、体制変更によってサービス間で「データをつないでいくこと」ができ、「ユーザーの行動を多面的、立体的にとらえられるようになった」と佐々木氏。サービスごとのビッグデータをまとめて取り扱うことから、社内では「マルチビッグデータ」と呼び習わされているとのことだ。

当初はサービス内で、次にサービスをまたいでデータの利活用を進めたヤフーは、2月6日、「AIを用いた企業間ビッグデータ連携の実証実験参画者募集」との発表を行い、ビッグデータを企業の枠を越えて提供する方針を公表した。過去の経験から、1つのサービス内ではなく、サービスをまたいでデータを活用した方が「新しいことがわかり、新たな価値が作れた」ことから、「企業の枠を越えた場合でも、同じように新たな価値を生み出せるはず」という期待の実現に向けたものだ。

たとえば、ヤフーのデータと、他の企業や自治体、研究機関のデータを組み合わせることで、「売上の向上、よりよいパブリックサービス、研究に発展につながるのではないか」と佐々木氏は語る。これまでも同社は、データを用いて「マーケティング領域で企業のビジネスをサポートしてきた」が、マーケティングだけでなく企画・開発、生産、物流といったバリューチェーン全体に活用することで、「もっといい物作り、サービス作りにつながる」と考えている。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する