最近注目を集めている平面磁界型ヘッドホンは、歪みが小さく、平坦な周波数特性が得られるなどのメリットを持つ一方、高コスト、重いなどのデメリットから技術開発が難しいとも言われる。この市場に、S’NEXTのイヤホン、ヘッドホンブランドであるfinalが参入。4月30日に東京・中野の中野サンプラザで開催した「春のヘッドフォン祭」で、技術開発発表会を開いた。

finalは、自社でドライバユニットの設計、開発、製造までを手がけるオーディオブランド。ドライバを他社メーカーに供給するOEMメーカーとしても知られる。こうした姿勢は「ヘッドホン、イヤホンメーカーとしてドライバの設計開発をやらない限り、マーケティング会社になってしまう」(S’NEXT代表の細尾満氏)との思いから。平面磁界型ヘッドホンにおいてもこのポリシーを貫き、イチから設計、開発をした。

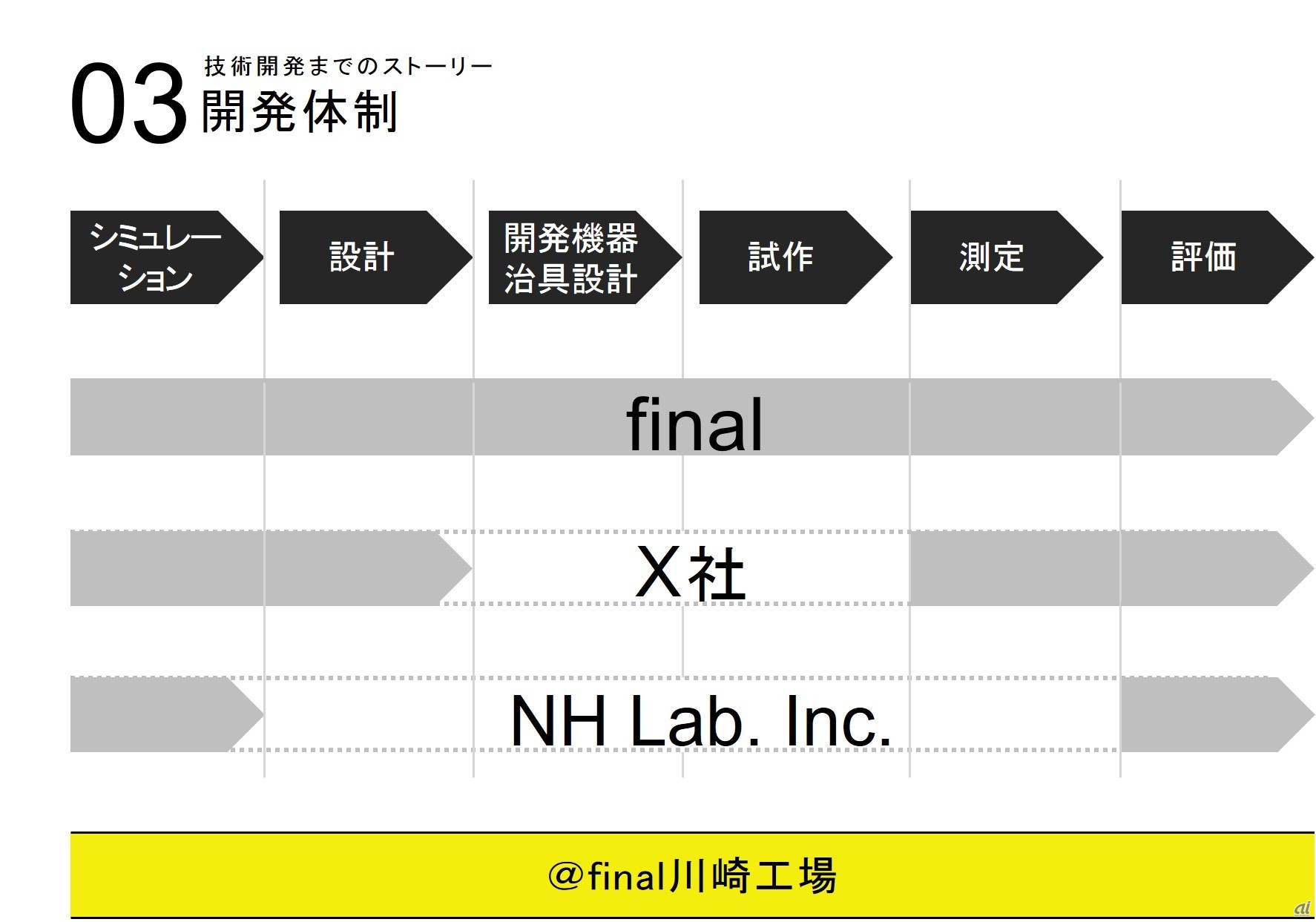

3Dプリンタで製造した量産型イヤホン「final audio design LAB I」や、45万円のイヤホン「LAB II」を200台限定で発売するなど、ユニークなモノづくりでも定評があるfinalだが、平面磁界型ヘッドホンの技術開発にあたっては、NHKの技術研究所音響研究部長やソニーの技術研究所所長などを歴任した中島平太郎氏が社長を務めるNHラボと大手企業、finalの3社が協力。3社でシミュレーションや設計、測定、評価などに取り組むことで、新たな平面磁界型ヘッドホンの開発に成功したという。大手企業名については「まだ社内的なコンセンサスが取れていない」(細尾氏)との理由から明らかにしなかった。

細尾氏は「コンデンサ型などもあるが、専用アンプが必要になったり、ポータブルにしたときに妥協してしまうことを避けるため、平面磁界型を採用した。平面磁界型は以前から存在する方式で、今までにもいくつか商品化されているが、低音が出にくく、イヤパッドを密閉型にする必要がある。高域の美しい繊細な音と密閉型の低音に違和感を感じ、そこをなんとかしたいと思った」と開発のきっかけを話す。

finalでは平面磁界型の開発にあたり、過去の技術を精査。するとf0(最低域)が高いこと、イヤーパッド部分の密閉が必要になること、などの問題点が見えてきたという。そこで「量感と開放感を両立させた低音を再生するために、十分に低いf0を目指す」「振動板を軽量化する」「振動板形状を最適化する」などを目標に、初期試作機の開発をスタート。試行錯誤を重ねる中で、中島氏から「薄流体層(はくりゅうたいそう)を使ってみては」というアドバイスを受け、独自の「Air Film Damping System(AFDS)」の開発にたどり着いたという。

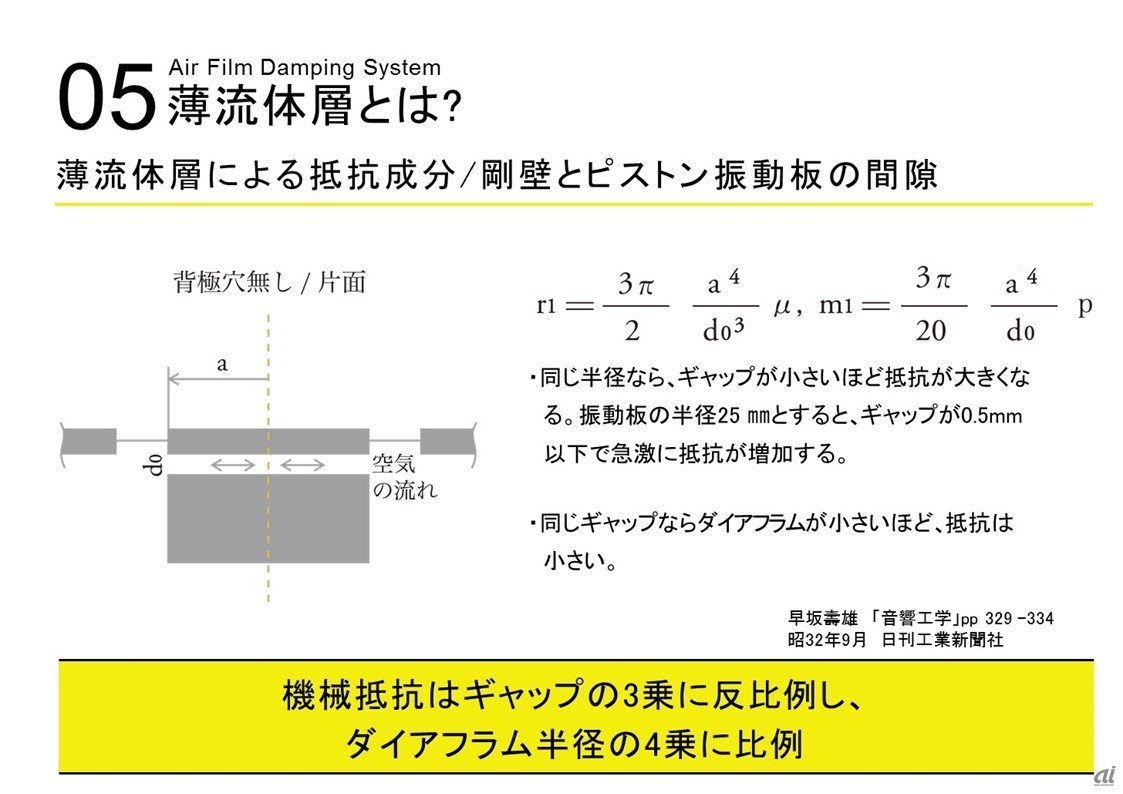

薄流体層とは、コンデンサマイクなどで使われている技術で、振動板と剛壁の間にある隙間の抵抗を使って振動板に制御をかけf0の変位を抑えようというもの。しかし、剛壁と振動板の間を狭めると急激に機械抵抗が増え、高い精度が求められるほか、コンマ1の違いで抵抗値が別モノになるなど、大変むずかしい技術。中島氏は「開発には七転八倒したと思うが、これがこのヘッドホンのすごい理由であり、非常に大きな効果をもたらしたと思う」とコメントした。

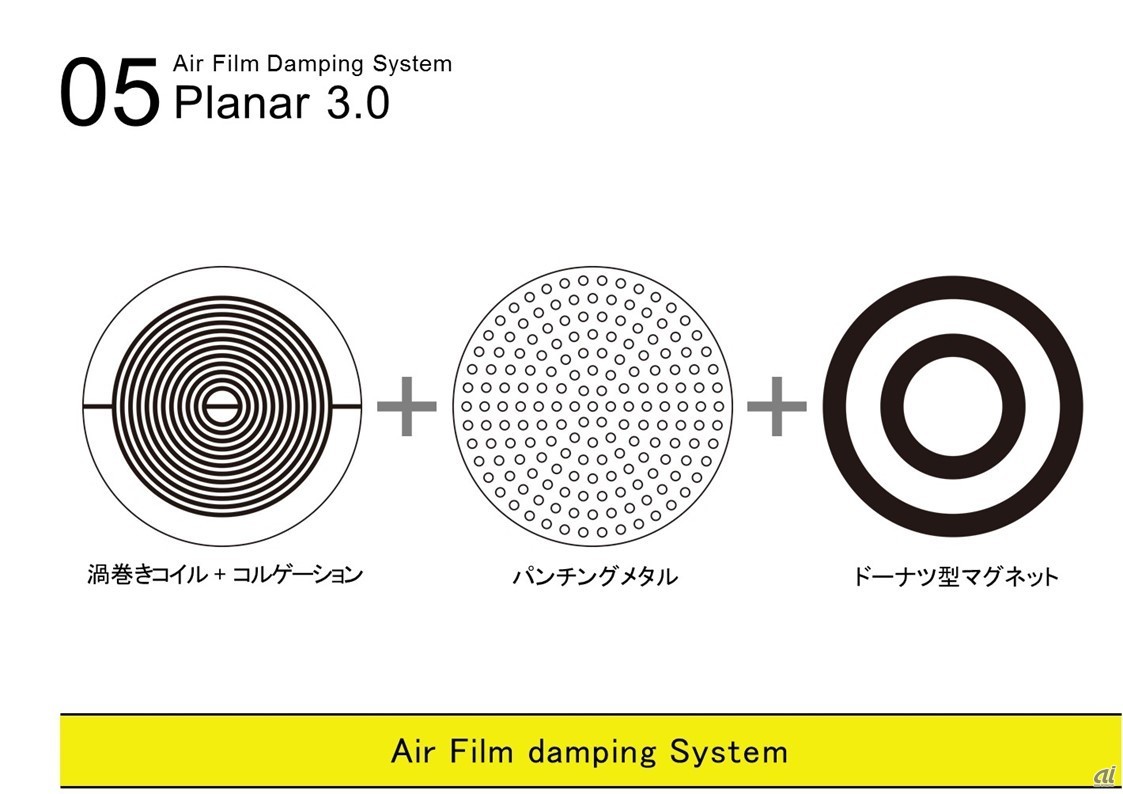

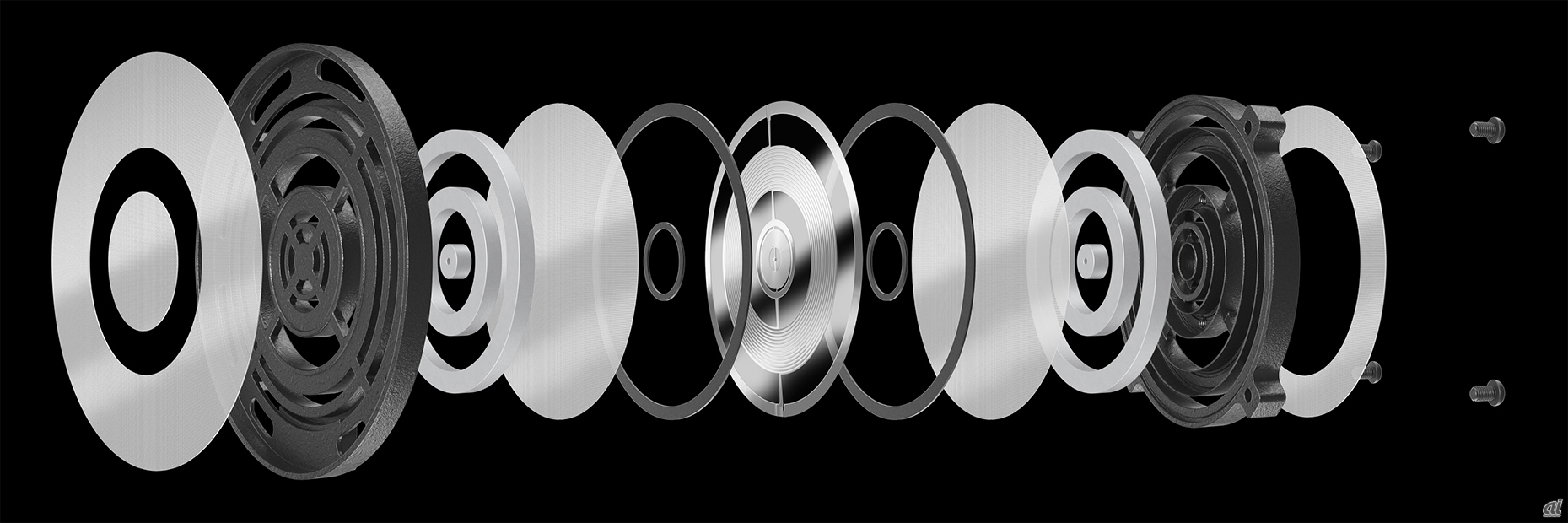

finalでは、薄流体層を実現するため、以前から使用されていた平面磁界型の方式である、渦巻きコイル+コルゲーションにドーナツ型のマグネットを組み合わせた方式を採用。その間にパンチングメタルを挟むことで、精度を上げた。「出来てしまえばなんてことはない技術のように見えるが、実際、ここまで精度をあげることは相当大変。f0は大きく改善した」と効果のほどを話す。これにより独自の平面磁界型AFDSヘッドホンにたどり着いたという。

細尾氏は「3社共同で取り組んだ今回の技術開発の根っこは『面白いから』という思いを、関わった技術者が共通の認識として持ち、取り組んでくれたこと。これは大変うれしいことだし、メイドインジャパンとしてのメリットも感じた。薄流体層はとても難しい技術で、本当に七転八倒して作ったが、参加したくれたみなさんには、心から感謝したい」とコメントした。

技術発表当日は、ヘッドフォン祭の会場内で試聴会も開催。製品版を9月に発売予定としていることも明らかにした。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する