9月7~8日に開催されたウェアラブル、IoT、VRをテーマとしたカンファレンス「Wearable Tech Expo in Tokyo 2015」。Metaが開発したゴーグル型AR(拡張現実)デバイス「Meta 1」について、同社アライアンス戦略ディレクターのトッド・リヴォルト氏が紹介した。

メガネ型、あるいはゴーグル型のウェアラブルデバイスとして世界的に有名なのは、言うまでもなくGoogle Glassだろう。しかし、2015年早々に開発中止が発表され、次世代Google Glassが開発中という噂はあるものの、今のところスマートグラス界隈はやや悲観的な状況にあると言ってもいい。

ところがそんななか、勢いをつけ始めているゴーグル型ウェアラブルデバイスがある。それが「Meta 1」だ。2013年にKickstarterに登場した当時の「meta 1」は、目標金額の2倍近くとなる20万ドル弱を達成するなどして一気にリリースへとこぎつけた。実際にデリバリーを開始してからすでに1年以上たち、現在は80名以上のスタッフが在籍しているという状況。Meta 1は667ドルの値段で「Meta 1 Developer Kit」という開発者向けのパッケージで世界に向けて販売されている。

Meta 1がユニークなのは、シースルーディスプレイ(透明のレンズ)を通して周囲を見渡すことができ、その風景にマッピングされる3Dのホログラフィックやオブジェクトを見たり、ジェスチャーで操作したりできること。両目を覆う形状ではあるが、完全に隠れるOculus RiftのようなVR(仮想現実)デバイスとは異なる。どちらかというとGoogle Glassに近い、ARデバイスと呼ばれるものだ。

Meta 1にはさらにカメラ、(被写界深度を検知する)デプスセンサ、マイク、インターネットへの接続機能などを備えている。このMeta 1を使用することで、オリジナルの3Dオブジェクトを目の前に表示させることはもちろん、さまざまなサードパーティ製アプリを利用して、あらゆるインタラクションを実現できる。

では、このMeta 1で具体的にどういったことができるのか。トッド氏は大きく分けて3パターンのユースケースがあると述べた。1つ目は「リモートコラボレーション」。離れた場所にいる人同士がMeta 1を装着して同じコンテンツを眺めつつ、一方がもう一方に対して具体的に細かいポイントを指し示して会話を交えて説明するような使い方だ。これは主に教育・トレーニングなどの分野で使われるのに向いている。

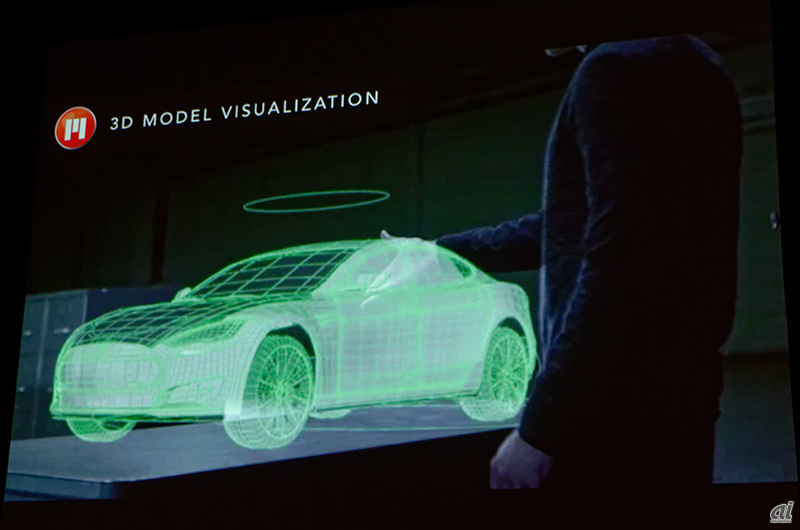

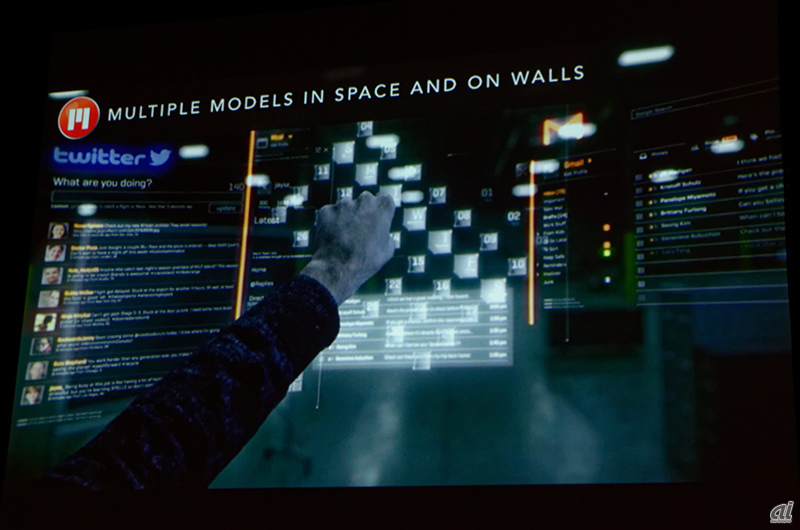

2つ目は「情報パネル」。あらゆる情報を、必要な場面、必要な場所で眼前に出現でき、その人にとって適切な情報を直感的に理解しやすい形で見せる用途だ。そして3つ目は「3Dビジュアル制作」。3Dモデルを立体視できるだけでなく、ジェスチャー操作で大きさも自由自在に変えられることから、例えばクルマをミニカーの状態で回転させながら観察したり、あるいはステージ上に実物大で表示させたりできる。

最後の「3Dビジュアル制作」についてさらに掘り下げると、巨大な建物を建設する際、実際に現場の更地になった場所に3Dグラフィックで建物のモデリングデータを重ねて表示させることで、建設後の景観、陽の当たり方や影のでき方などを把握でき、詳細な設計の検討を進めることが可能となる。

また、昨今は3Dプリンタの登場で製造業において大きな変革が起き始めているが、3Dプリンタを導入したり、稼働させたりするにはそれなりにコストがかかる。モデリングデータを3Dプリントする前に、Meta 1を用いて仮想的な立体オブジェクトとして観察できるようにすることで、コスト削減にもつなげられる。

教育・トレーニング分野での活用もさかんに行われているという。医学生向けに「LINDSAY Virtual Human」というMeta用の教育アプリが開発されており、目の前に並ぶ人体模型のような3Dグラフィックを自由に拡大・縮小・回転させて観察できる。筋肉や骨格のモデルを詳細に再現しているほか、別途マーカーを自分の体に貼り付けることで、例えば自分の腕に骨格や循環器のグラフィックを正確にマッピングして構造を把握しやすくする機能も備える。

こうした「メディカルシミュレーション」と呼ばれる仕組みでトレーニングすることにより、医療ミスを減らし、他のさまざまな疾病にも対応できる知識を身に付けられるとしている。

実際の手術にも応用が可能だ。カメラ映像をモニタでチェックしつつ、次に何をすべきかという手順を確認しなければならないことも多い内視鏡手術では、どうしても手術そのものに集中するのが難しい。Meta 1を用いれば、必要な情報をシースルーディスプレイで表示させることで映像や情報を視界に入れやすくなり、手術の効率や精度を高められる。

特定の場所に特定のオブジェクトをマッピングする使い方は物流の分野でも役に立つ。製品を製造して出荷する際に、担当するスタッフがパッケージに入れるべき正しいアイテムを選んでいるか、入れる場所は正しいか、といった確認すべき箇所をMeta 1で指し示すことができるわけだ。あるいは、遠方にいる人物とテレビ会議する際、食事する際などに、あたかも全員が同じテーブルに座っているかのように見せることもできる。

同氏は、ビジネスの現場以外の、エンターテイメント寄りの使い方も今後は考えられるとした。次世代のMetaでは、仮想的に表示したテニスのプロ選手に直接教えてもらえるような演出も可能になるという。ショッピングにおいてはEコマースではなく「Aコマース」の時代がやってくるとし、買い物で店を訪れた際に、デジタルコンテンツ上の商品に触れるだけでホログラムの靴が表示され、その場で動かして自分の足に合わせてサイズをチェックしたり、身に付けた時の見た目を確認できるようになる。

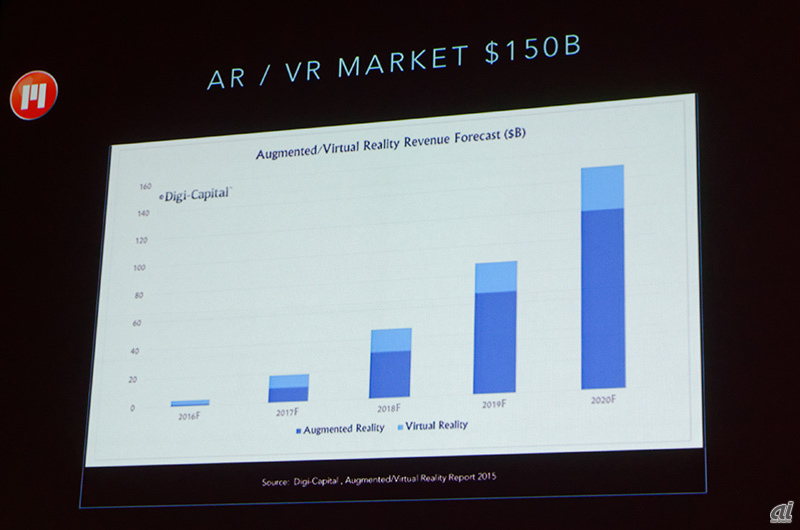

現在はVRが主流の印象を受けるが、それでも英国投資銀行Digi-Capitalの調査によれば、これから圧倒的な勢いでARがVRを逆転し、2020年にはAR/VR市場の規模は1500億ドルになると予測している。もちろんその大部分はARが占めることになる、とのこと。

こうした予測やMeta 1の使われ方から、同氏はARに大きな期待を寄せている。携帯電話・スマートフォンが使われなくなり、モニタやテレビのスクリーンも不要、PCも無用の長物になる可能性が高い。子供はMeta 1を説明なしに使いこなせる力をほとんど本能的に獲得しており、普及拡大の下地は十分にあると見る。このような無限大の可能性を秘めたMeta 1に自分自身大変エキサイトしていると同氏は述べ、講演を締めくくった。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する