ソフトバンクの法人向けイベント「SoftBank World 2015」が7月30~31日の2日間にわたり開催中だ。今年も数多くの企業が講演しているが、ひときわ存在感を放っていたのが、IBMが開発を進める人工知能「Watson(ワトソン)」。両日のほとんどの時間帯に、Watsonのセッションが設けられているほどだ。

Watsonは、ウェブサイトの情報やSNSへの投稿、IoT端末のセンサ情報など、膨大なデータを分析することで、自然言語で投げかけられた質問の内容を解釈し、根拠に基づいた回答を提示する質問応答システム。人と同じように情報から学び、経験から成長することが特徴で、IBMではWatsonを“コグニティブ・コンピューティング”と呼んでいる。

たとえば、「38℃以上の高熱が数日続き、首のリンパ節が腫れている」と質問されたとする。すると、Watsonは「高熱が続く症状としては『インフルエンザ』や『風疹』が考えられるが、首のリンパ節が腫れるのであれば『風疹』である可能性が高い」というように、根拠をもとに多様な評価軸から正解を特定する。もちろん、その答えを導き出した情報ソースもすぐに確認できる。

7月30日の基調講演で登壇した、IBMワトソングループ上級副社長のマイク・ローディン氏は、常識や倫理、想像力といった人間だからこそ持つ優位点と、パターン認識や機械学習、偏りの排除といった人工知能の強みを組み合わせることで、人類の進化の速度さらに飛躍させられると語る。

もともとはIBMの基礎研究として2011年に生まれたWatson。米国の人気クイズ番組「Jeopardy!」に挑戦し、約9割という高い正答率で最高金額の賞金を獲得したことから、実用化に向けた開発が始まった。2013年には開発者向けのAPIも開放しており、いまでは世界中の事業者がWatsonを使ってサービス開発や研究をしている。

資産運用やコンタクトセンター支援、さらにウィンブルドンでの“テニスの専門家”など、すでに幅広い領域で活躍しているWatsonだが、中でも引き合いがあるのが医療分野だ。患者の症状に対して参考になる情報を提供して、医師の診察をより迅速にしたり、過去の文献や化合物などの情報から新薬開発のヒントを見つけ出せるのではと考えられているためだ。

また「がん治療」には、2012年から活用されていた。IBMはウェルポイント社とメモリアル・スローン・ケタリングがんセンターのそれぞれと協力し、1年以上かけてWatsonにがんに関する情報を学習させた。その内容は、60万件以上の医学研究結果、42誌の医学専門誌に記載された200万ページのテキストと臨床試験データ、患者の経過など150万件のがん治療履歴のデータなどで、いまでは数秒でこれらの情報を根拠に、医師に治療法を提案できるまでに進化しているという。

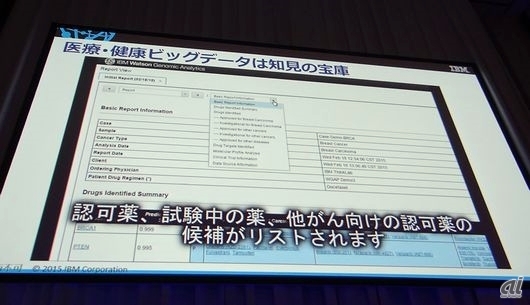

さらに7月30日には、日本IBMが東京大学 医科学研究所とともに、データ分析ツール「Watson Genomic Analytics」を新たながん研究に役立てることを発表した。がん細胞のゲノムを調べ、それぞれのがんに合った治療を提供する個別化医療の実現を目指す。なお、北米以外の医療研究機関で同ツールを利用するのは、東京大学が初めてとなる。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

無限に広がる可能性

無限に広がる可能性

すべての業務を革新する

NPUを搭載したレノボAIパソコンの実力

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する