アニメ「電脳コイル」や芸者東京エンタテインメントの電脳フィギュア「ARis」の登場でも注目を集めている拡張現実(Augmented Reality:AR)をテーマにしたカンファレンス「ITproビジネス・カンファレンス『AR(拡張現実)ビジネスの最前線』」が2月26日都内にて開催された。

基調講演には、東京大学大学院情報学環大学院情報学環教授であり、クウジット技術顧問を務める暦本純一氏が登壇。国内AR研究の第一人者でもある暦本氏は、「ARの可能性と未来」と題して自身がこれまで携わってきたAR技術を紹介しつつ、その可能性について語った。

東京大学大学院情報学環大学院情報学環教授でクウジット技術顧問を務める暦本純一氏

東京大学大学院情報学環大学院情報学環教授でクウジット技術顧問を務める暦本純一氏

暦本氏はまず、ARについて「映画『ターミネーター』やアニメ『ドラゴンボール』のスカウター、『電脳コイル』(の電脳メガネ)などSFの世界では繰り返し表現されてきたが、あくまで現実をテクノロジーによって増強・拡張する技術」と説明。現在トレンドとなっているような、現実と仮想の情報をオーバーレイする技術はARの一部にしか過ぎないと説明する。

また、いわゆる仮想現実(Virtual Reality:VR)との区別について「Virtual Realityはコンピューターの世界で情報を閉じてしまう技術。一方でARは、現実世界を自然に見た時に(視覚以外の)情報をコンピューターが強化する、人間強化型の技術」と語る。

ARの研究の歴史は長い。かつて1960年代には米国のコンピューター科学者Ivan Sutherland氏が「The Ultimate Display」と呼ぶヘッドマウントディスプレー(HMD)を開発。これが最初のVRやARとも言われている。その後1993年にはコロンビア大学で「KARMA」と呼ばれるARを利用したシステムが開発された。これは超音波センサーを使って、レーザープリンタの目視できない内部機構をHMDに表示し、保守をサポートするシステムだ。

このように古くから研究されてきたARだが、その本質は、利用者の周囲の状況をコンピューターが察知し、最適な情報を提供する「Context-Aware Computing」を実現するための1つのインターフェースだと暦本氏は説明する。

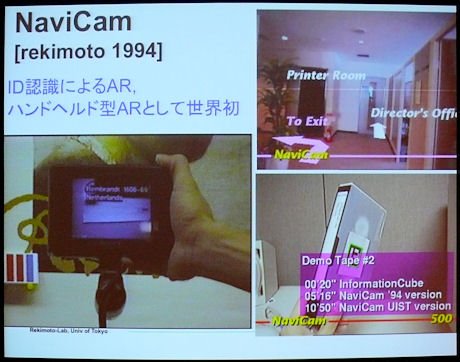

同氏はこれまでソニーコンピューターサイエンス研究所でARの研究を進めていたが、1994年にはハンドヘルト型のAR向けデバイスを開発する。「NaviCam」と名付けられたそのデバイスは、カメラと液晶モニターを組み合わせたもの。画像表示の処理などはデバイスとケーブルで接続されたワークステーションで行っていた。

1994年に発表した「NaviCam」

1994年に発表した「NaviCam」

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する