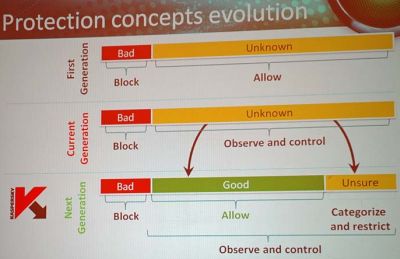

アンチウイルスソフトウェアの最初の世代はいわばブラックリスト方式であり、有害だということが知られているソフトウェアの実行は阻止するものの、それ以外のソフトウェアの実行は基本的に許可していた。それに対して、現行世代のアンチウイルスソフトウェアでは、有害と分かっているソフトウェアを阻止することは共通だが、未知のソフトウェアに関しては実行を許可するものの監視と制御の対象とする、というアプローチを採る。

Kaspersky Labが取り組む次世代のアプローチでは、現行世代の手法をさらに発展させ、ホワイトリスト方式とレピュテーション方式を組み合わせた制御をさらに導入する。従来実行を許可されていた、「有害と分かっているソフトウェア以外のソフトウェア」を、さらに「問題ないことが分かっているソフトウェア」と「未知のソフトウェア」に分類し、問題がないと分かっているソフトウェアはそのまま実行を許可するが、未知のソフトウェアは制限された環境で実行する。

アンチウイルスソフトによる保護の変遷

アンチウイルスソフトによる保護の変遷

問題ないことが分かっているソフトウェアのリストや情報は、Kaspersky Labのデータベース(Whitelisting Database)に格納されている。登録されたファイル数は1800万種、データベースのサイズは7.5TBに達しており、さらにデータベースサイズは毎日30GBのペースで増加し続けているという。

ホワイトリストの作成には、ユーザーコミュニティからの情報が重要な情報源となっており、この点はレピュテーション方式の併用と言えるだろう。ユーザーがそれぞれのPCにインストールしたKaspersky Internet Security 2009や、Kaspersky Anti Virus 2009といったソフトウェアは、実行されたアプリケーションやダウンロードされた実行可能ファイルに関するメタデータをKaspersky Labのサーバに送信する。その数は毎分2万5000リクエスト、1日で3500万件に達するという。

Kaspersky Labのアナリストはこれらの情報のうち、著名なウェブサイトからダウンロードされた実行可能ファイルを常時チェックしており、有害な動作をすると疑われるコードがダウンロードされていることに気づくと、すぐにその情報をデータベースに登録し、他のユーザーに被害が拡大するのを阻止するという。

これを同社では「クラウドで提供されるリアルタイムセキュリティ(Real-Time Security Deliverd from "the Cloud")」と表現しており、「5分毎のアップデートよりも効果的で、秒単位のレスポンスが実現できる」として、競合優位性に自信を示す。

さらに、Kaspersky Labでは、アプリケーションコントロールを超える保護手法として、アンチフィッシングモジュールによるソーシャルエンジニアリング手法からの保護や、バーチャルキーボード技術による不正な入力情報漏えいからの保護なども実現しているという。

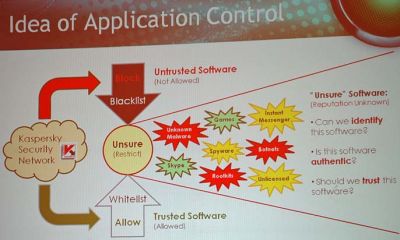

アプリケーションコントロールはホワイトリストやブラックリストだけでなく、Kaspersky Security Networkからの情報でも判断される

アプリケーションコントロールはホワイトリストやブラックリストだけでなく、Kaspersky Security Networkからの情報でも判断される

今後の技術開発計画に関しては、仮想化の活用、より進化したデバイス制御、ヒューリスティック技術やエミュレーション技術の進化、新しい類似性判定技術に基づく検出エンジンの新モジュールの開発、といったテーマに取り組んでいることも紹介された。

Kaspersky Labの強みは、創業初期段階から高い評価を得てきた技術力にある。同社では今後も技術開発に重点を置き、新技術開発に積極的に取り組んでいく計画だ。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

ビジネスの推進には必須!

ビジネスの推進には必須!

ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画

今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス

CES2024で示した未来

CES2024で示した未来

ものづくりの革新と社会課題の解決

ニコンが描く「人と機械が共創する社会」

近い将来「キャッシュレスがベース」に--インフキュリオン社長らが語る「現金大国」に押し寄せる変化

近い将来「キャッシュレスがベース」に--インフキュリオン社長らが語る「現金大国」に押し寄せる変化

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「当たり前の作業を見直す」ことでパレット管理を効率化--TOTOとユーピーアールが物流2024年問題に挑む

「当たり前の作業を見直す」ことでパレット管理を効率化--TOTOとユーピーアールが物流2024年問題に挑む

ハウスコム田村社長に聞く--「ひと昔前よりはいい」ではだめ、風通しの良い職場が顧客満足度を高める

ハウスコム田村社長に聞く--「ひと昔前よりはいい」ではだめ、風通しの良い職場が顧客満足度を高める

「Twitch」ダン・クランシーCEOに聞く--演劇専攻やGoogle在籍で得たもの、VTuberの存在感や日本市場の展望

「Twitch」ダン・クランシーCEOに聞く--演劇専攻やGoogle在籍で得たもの、VTuberの存在感や日本市場の展望