大和ハウス工業は9月8日、朝日インタラクティブ主催の「不動産テックオンラインカンファレンス2022」で、戸建住宅団地を“再耕”する「リブネスタウン・プロジェクト」をテーマに講演を行った。

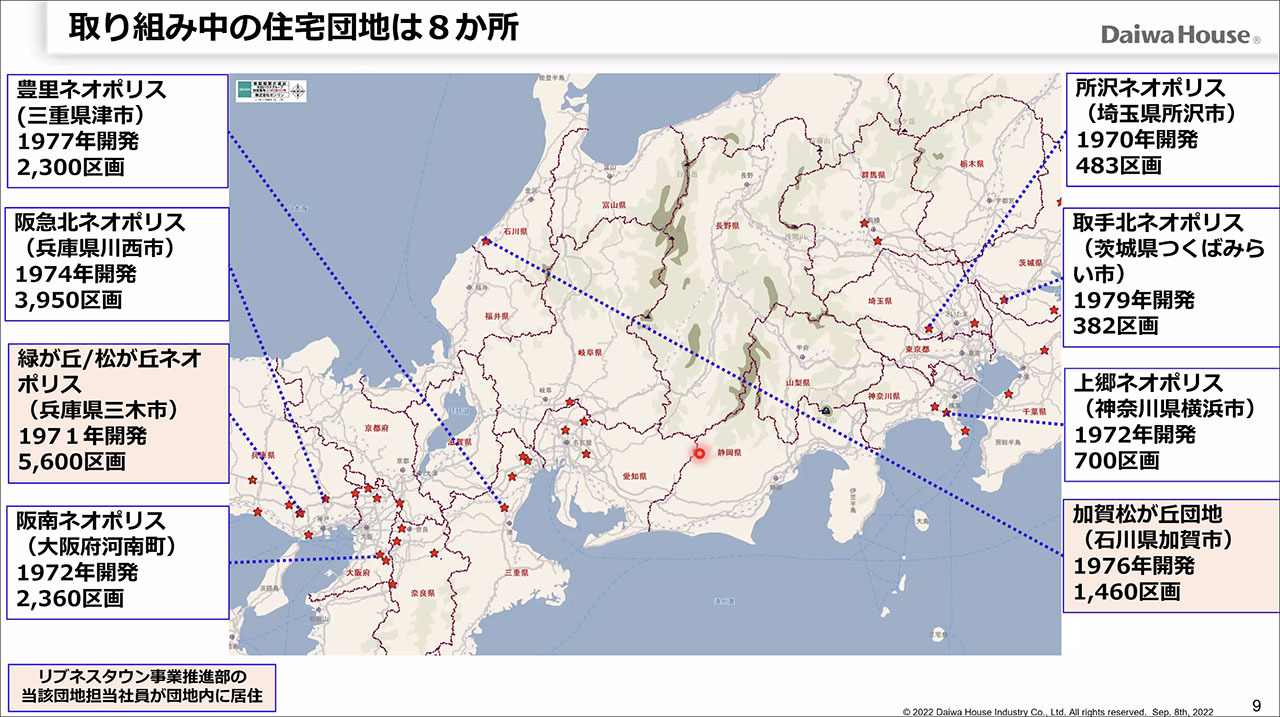

高度経済成長期、同社は全国で61カ所の戸建住宅団地開発を手がけてきた。現在は、このうち8カ所で、「住まい続けられ、新たに住みたくなる」まちの魅力を、地域住民たちと共創する取り組みを推進しているという。

すでに人が住まい、暮らしているまちでの、新たな取り組みについて、大和ハウス工業 リブネスタウン事業推進部で副部長をつとめる脇濱直樹氏が紹介した。

冒頭、脇濱氏は「高度成長期に開発した団地の多くがもう40年以上経過している。なかには、半世紀以上経過している団地もある」と切り出した。

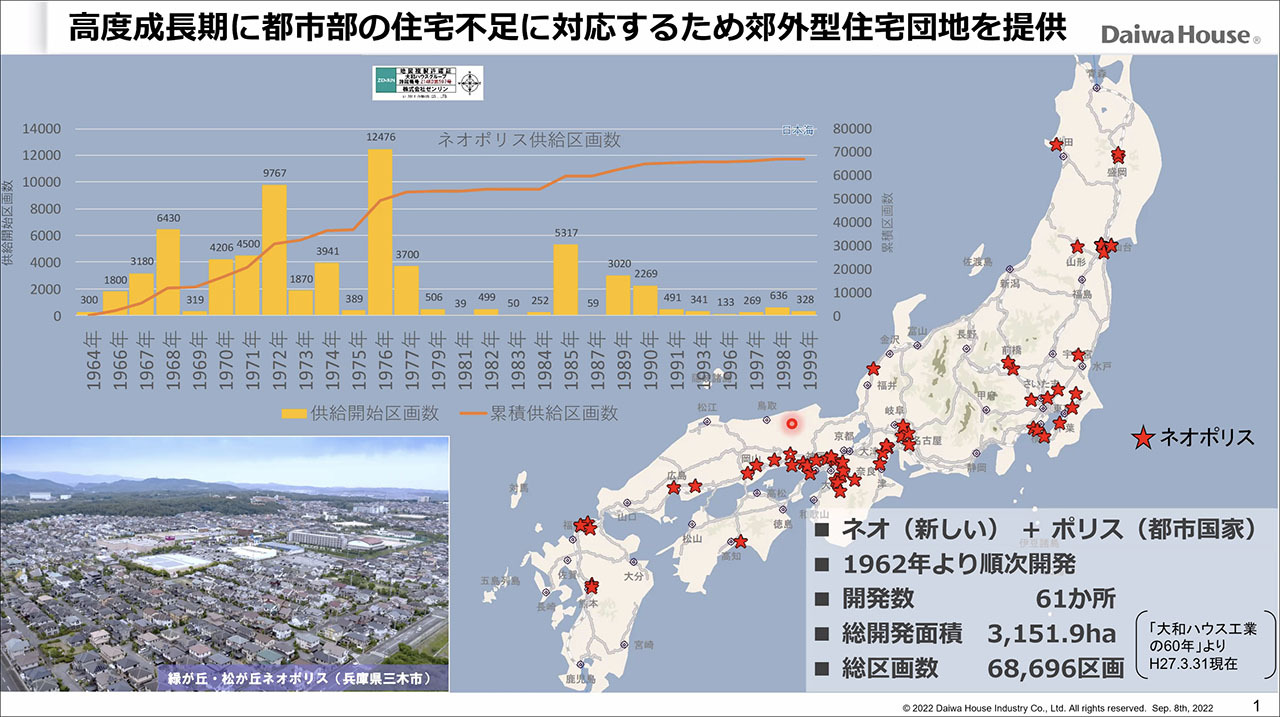

1960〜70年代の高度経済成長期、「住宅不足」は喫緊の社会課題だった。同社は、都市部への人口流入に対応するため、郊外に戸建住宅団地を開発して住宅を供給し続けた。開発した面積は、約3151ヘクタール、東京ドーム670個以上相当で、総区画数は6万8696区画にのぼる。

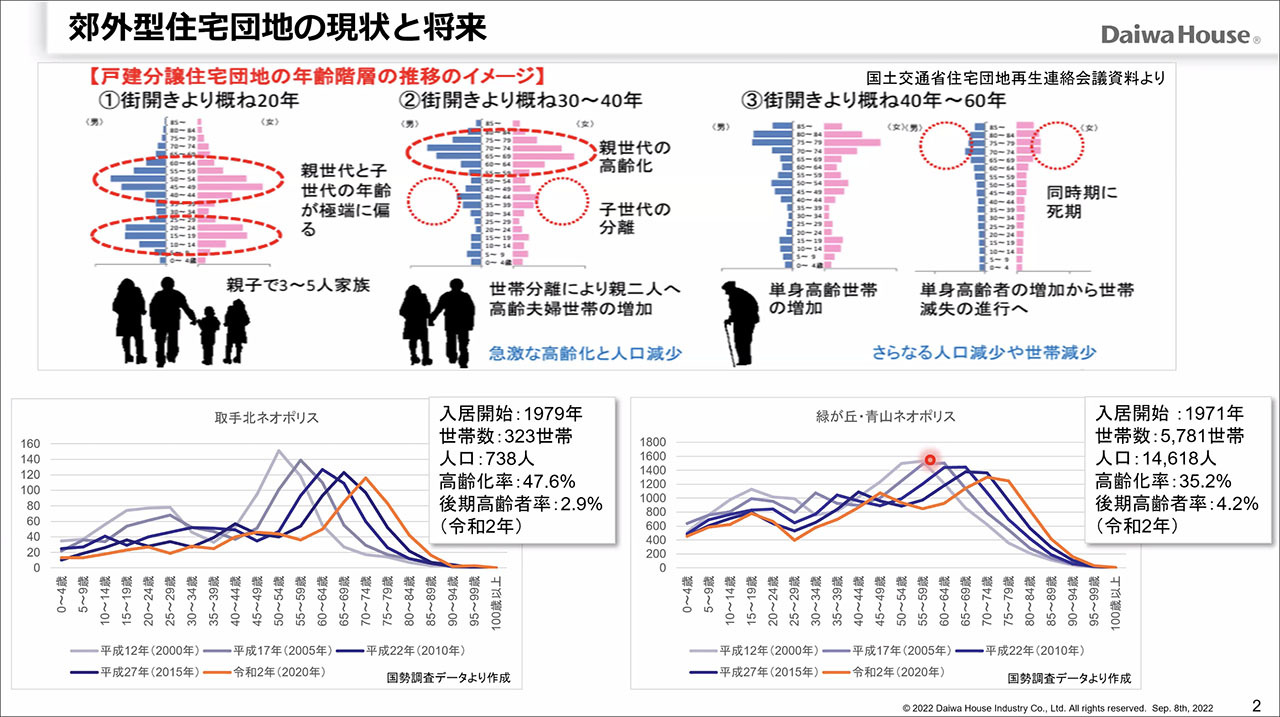

いま、こうした郊外型戸建住宅団地は、新たな局面を迎えているという。団地内の人口分布を見ると、当初は子育て世帯が入居したため、40代前後の親世代と10代前後の子世代という2つの人口ボリュームゾーンがあったが、30年、40年と経過するうちに子は独立して世帯から離れ、70代前後のシニア世代だけが団地に残っているのだ。

このように、人口のボリュームゾーンが1つに減り、どんどん高齢化していくと、将来的には、年老いて団地から出ていく、お亡くなりになるなどして、空き家問題が深刻化していくことが予想される。

けれども、団地に新たな子育て世帯が住み始めると、将来像は一変する。既存のシニア世代に加えて、親世代、子世代という、3つの人口のボリュームゾーンができるため、持続可能な団地として蘇るのだという。

脇濱氏は、同社が開発を手がけた2エリアの状況を、比較して紹介した。分譲開始から約20年経過した取手北ネオポリスは、もともと2つあった人口ボリュームゾーンが1つになりかけている。一方、分譲開始から約50年経過した緑が丘・青山ネオポリスは、ここ20年で人口ボリュームゾーンが3つに増えた。

この差異の理由は、緑が丘・青山ネオポリス内に同社が持っていた土地を、平成に入ってからエリア内に小規模な戸建住宅団地を開発して、住宅を供給したため、若い世代が入ってきたからだという。脇濱氏は、「我々が団地再耕で目指すのは、この3つの世代が共生するような人口バランスだ」と話す。

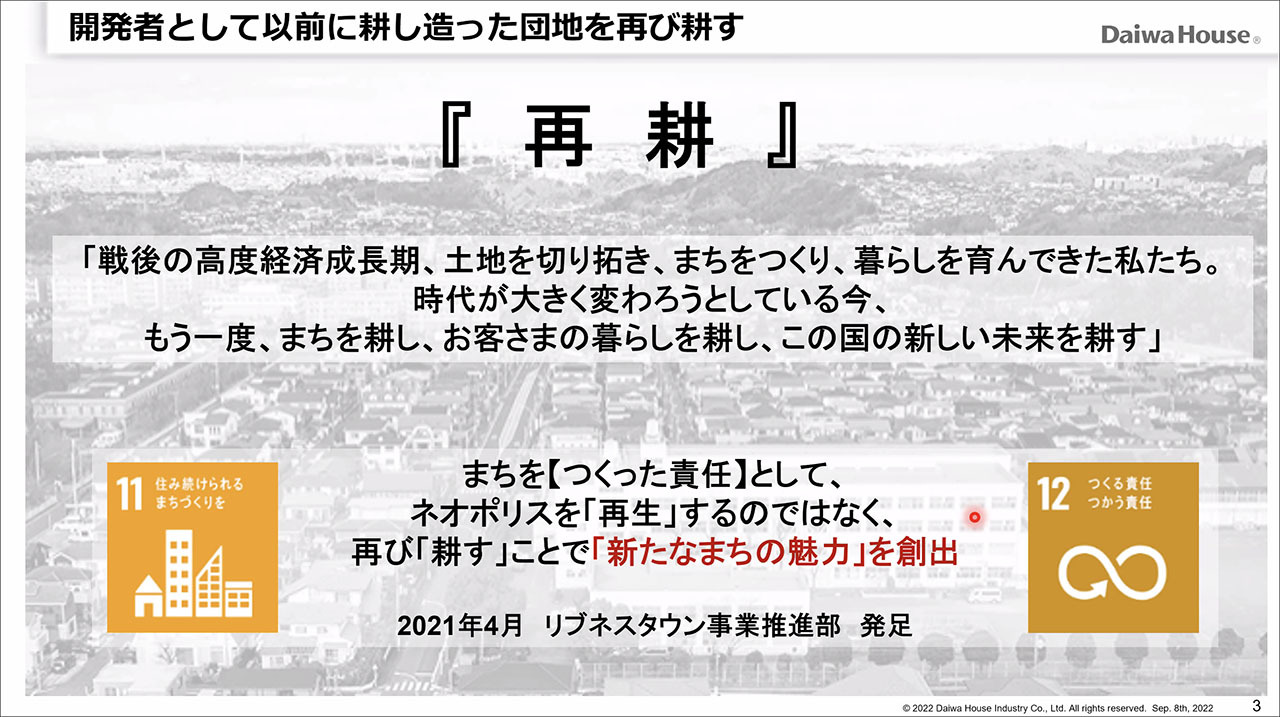

再耕とは、「昔は山や畑だった土地を切り拓いて、住宅を供給したが、 “売りっぱなし”のまま40年が経過して、せっかく耕したところが固まってしまった。そこへもう一度戻り、住民の方と関係を構築して、一緒に再度この宅地を耕して、新しいまちの魅力を作っていく」という考え方だ。

同社は2021年4月、再耕の専門部署として、リブネスタウン推進事業部を発足。現在、約50名が在籍している。脇濱氏は、「いま住んでいる人が最後まで住み続けられるように、団地外の人が新たに住みたくなるように、まちの新たな魅力を地域住民の方と一緒に共創していきたい」と話す。

同社の第7次中期経営計画(2022年4月~2026年3月)においても、創る、育む、再生する、循環型バリューチェーンの構築や、生活インフラ価値の永続的な向上が掲げられ、5カ年で10カ所のリブネスタウン・プロジェクトを推進する予定だという。

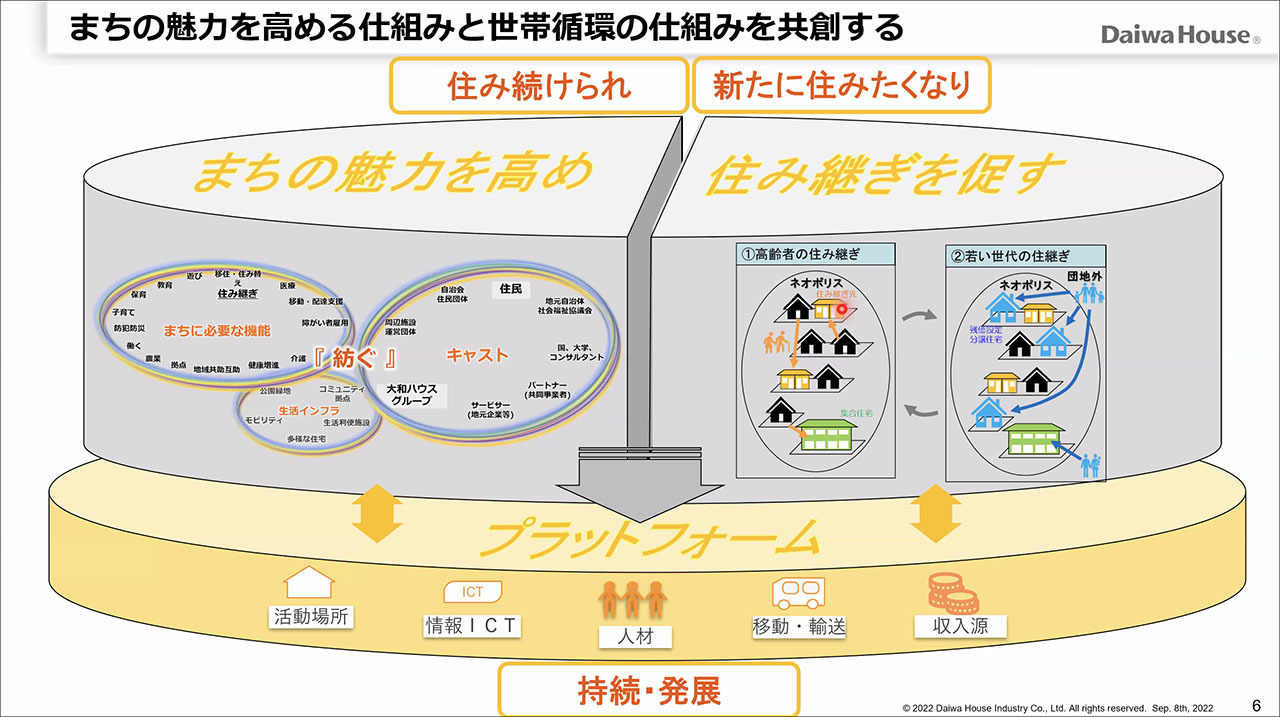

では、何をするのか。脇濱氏は、「40年以上住み続けられた方がいらっしゃるところに我々が入っていくので、住民さんの思いをしっかりと受けて、一緒に作っていくことが非常に大切だ」と強調し、具体的な打ち手として2つを挙げた。

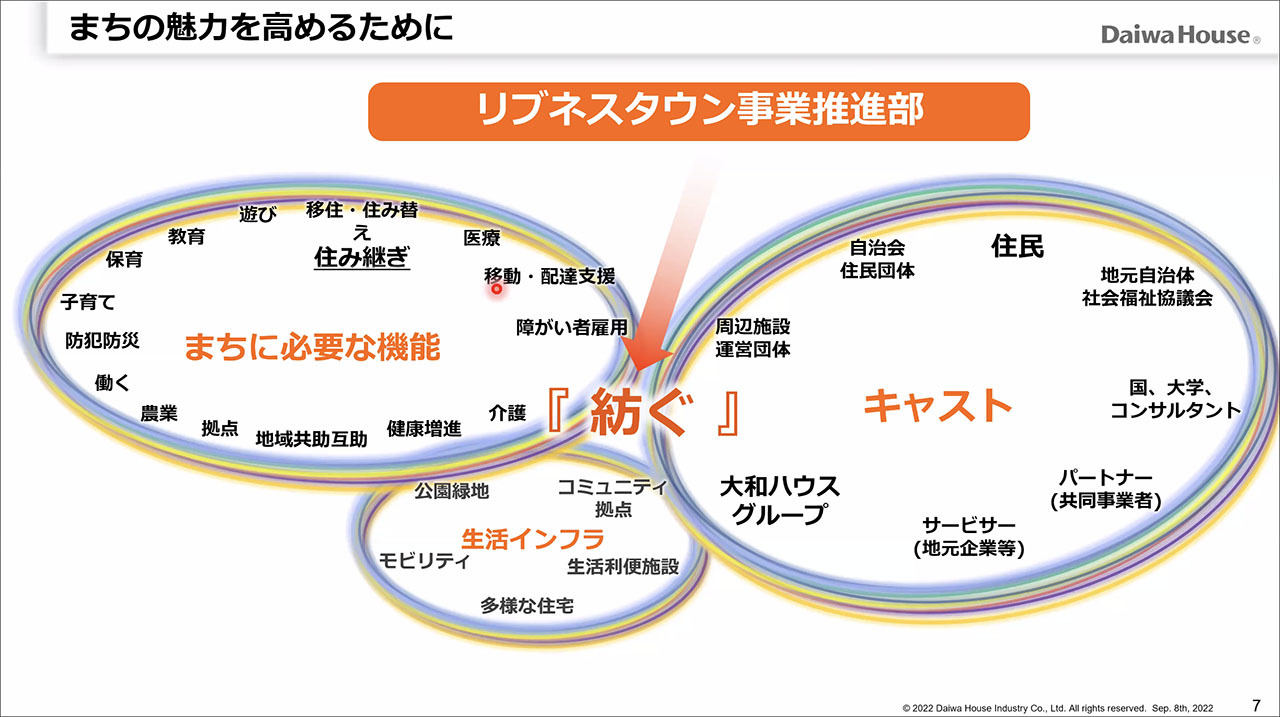

1つは、「まちの魅力を高める」。つまり利便性の向上だ。「都心部に比べると利便性は低いかもしれないが、生活するのに困らないレベルまで機能を補うことで、“閑静”や“自然”といった郊外の住宅団地が従来持つ魅力をしっかりと享受できるようにして、まちの魅力を高めていきたい」(脇濱氏)。

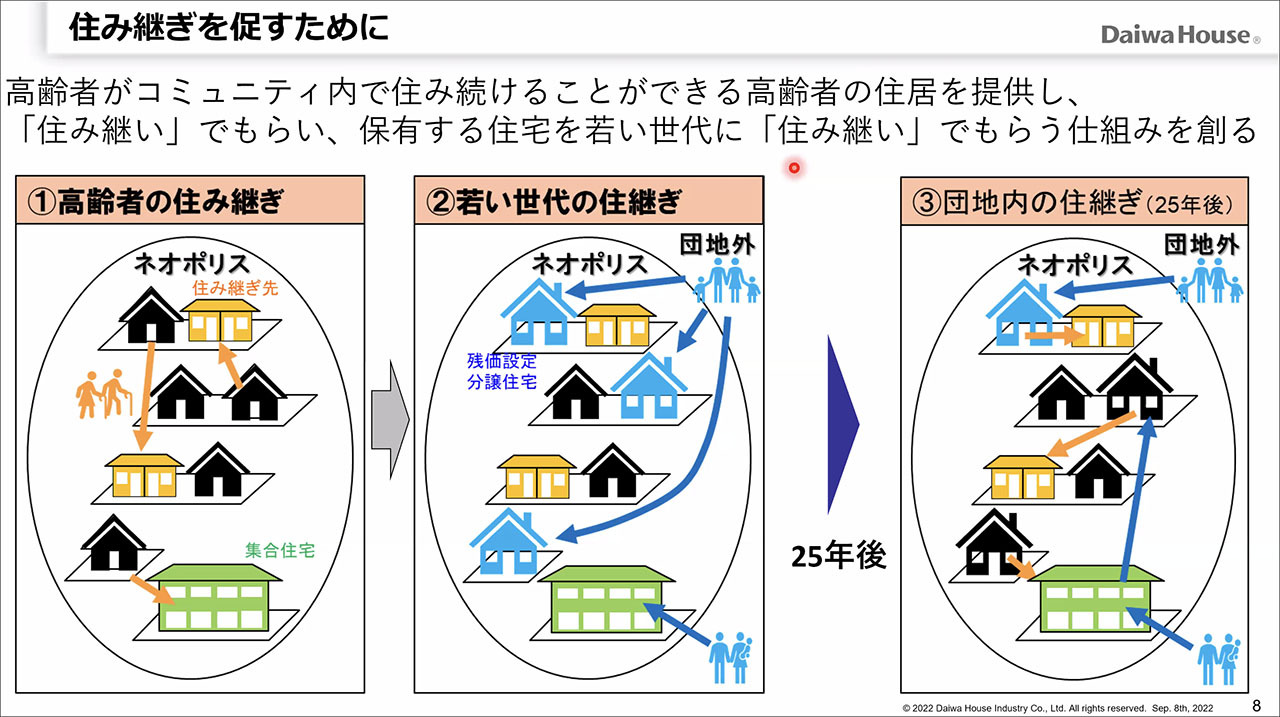

もう1つは、「住み継ぎを促す」。いわゆる空き家の解消だ。「実は、我々が開発した61の団地でも、空き家は平均3〜6%しかない。つまり、実は多くの空き家は、売りにも貸しにも出されていないということ。住み継ぎをうまく活かす仕組みを作らなければと考えている」(脇濱氏)。

そのために同社はまず、特定の団地での取り組みを通じてノウハウを蓄積し、共通して使える部分をプラットホームとして作り上げて、いろいろな団地へ提供することで、持続・発展を目指すという。

プラットフォームとは、例えばお茶を飲みながら話すサードプレイスを活動場所として作る、移動輸送の手段を拡充する、住民の方々が活動するための費用を稼ぎ出すための仕組みを構築するなどだ。

具体的な活動内容として、「まちの魅力を高める」では、同社が介在することで、団地内で生活のための機能を提供する主体同士の連携を促し、団地に住む方々にとっての優先順位を整理し、全体を紡いでいくことを目指す。

「住み継ぎを促す」では、建物と住民世帯のミスマッチに着目する。例えば、庭付き一戸建てに住む高齢者夫婦は、2階にはほとんど上がらない。高齢者世帯が住みやすい平屋の住宅を団地内に建てて、元気なうちに引っ越してもらうことで、住んでいた家は売るか貸して、老後費用を得ることができ、若い世代の団地外からの入居を促すこともできる。

また、このためには、将来的な住み継ぎを前提とした、新たな物件販売のあり方を作り出す必要もあるという。

同社は現在、8カ所でリブネスタウン・プロジェクトに取り組んでいる。兵庫県三木市の緑が丘ネオポリスや、神奈川県横浜市の上郷ネオポリスでは、2015年頃から活動に取り組んできたという。

ユニークなのは、部署のメンバーが実際に団地内に居住して、取り組んでいる団地もある点だ。該当は緑が丘ネオポリスと、石川県の加賀松が丘ネオポリス。

脇濱氏は、「自ら住むと、住民の方から見てもらう目が、全く変わってくるし、聞ける話も変わってくる。また実際に、そこの暮らしを体験することも、非常に大切だと感じている」と話す。

ちなみに、人事部と調整して、部署独自の2拠点居住制度を設置したという内部事情もあるそうだ。月の半分は団地内で、月の半分は自宅のある東京で暮らすメンバーもいるという。

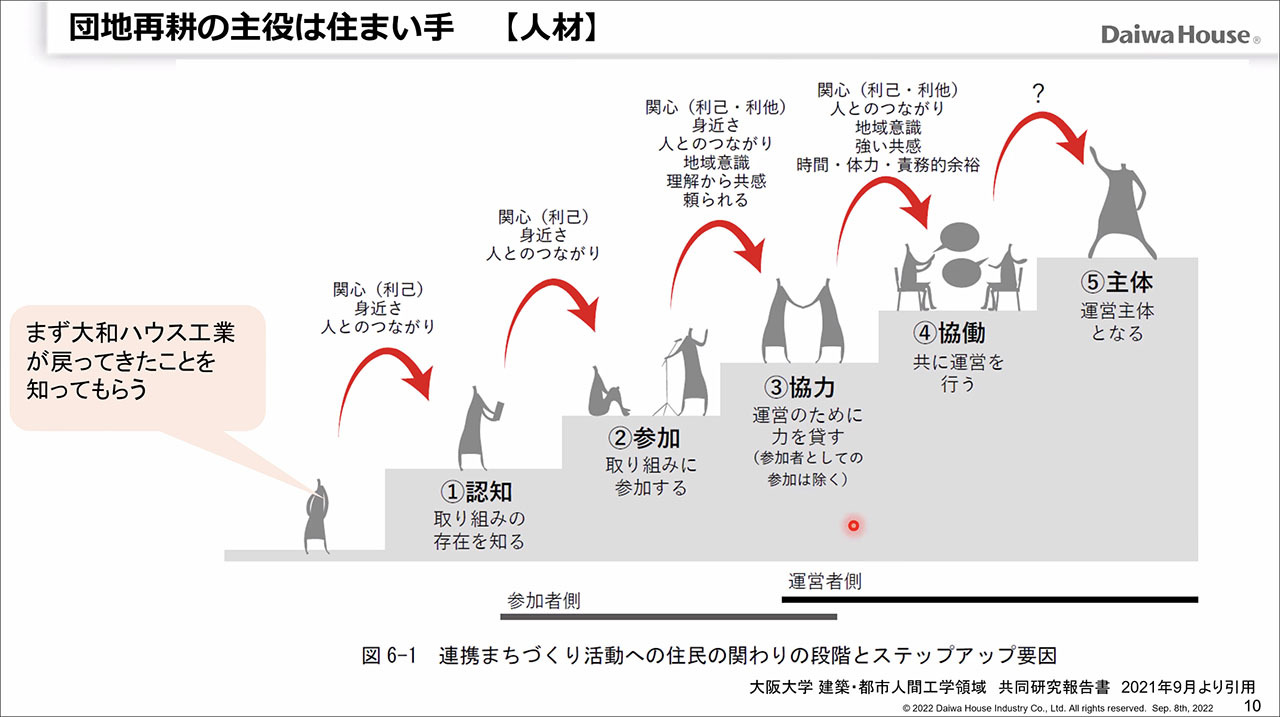

けれども、あくまで主役は、すでに団地に住む方々。同社は、住民たちのまちづくり活動への関わりを、段階的に構築しているという。

最初に、同社が戻ってきたこと、どんな取り組みを目指すのかの「認知」。次に、イベントへの「参加」。そこで共感を得られた方々に、今度はイベントへの「協力」を仰ぐ。その延長線上で、住民側から「こういうことをやりましょう」といった提案が出てきて、「協働」の段階に入るのだという。さらに継続すると、住民が「主体」となり、まちの活動が継続されていく。

続けて脇濱氏は、各段階における取り組み事例を紹介した。「認知」の段階としては、兵庫県の阪急北ネオポリスで、地域でもともとあったイベントに同社が出展し、同社の取り組みを紹介した。

「参加」の段階では、石川県の加賀松ヶ丘ネオポリスで、約1年間かけて理事会の幹部の方々と関係を作ったうえで、まち全体に対する説明会を開催し、その後は住民らとのオープンカンファレンスを定期的に開催中だ。例えば、みんなで地図を広げ、「ここのゴミステーションが使いにくい」などの課題や解決策を話し合っているという。

「協力」の段階では、すでに7年間活動してきた、兵庫県三木市の緑が丘ネオポリスで、かつて大和ハウス工業が販売した住宅を買い戻して、コミュニティ施設「たかはしさんち」をオープン。1階の壁を壊してコミュニティースペースとして改装し、開放的な空間で、住民と一緒に運営している。2年後には、住民だけで運営することを目指しているという。

また、「たかはしさんち」に緑がなくて殺風景だったため、同社が植栽イベントを企画して、そこに住民が参加。自らの手で「たかはしさんち」を飾ることで、施設に愛着を持ってもらい、運営に本腰を入れてもらうことを目指したという。

「たかはしさんち」は、「協働」の段階にも進んでいる。住民が「看板を作ろう」と提案をして、塗料関係やデザインの仕事をしている方が中心になって、ペイントイベントを開催した。同時に、同社は三木市と横浜市とは連携協定を締結して、ともに住み続けられる町づくりを目指しているという。

最後に、脇濱氏はこのように話して、講演を締め括った。

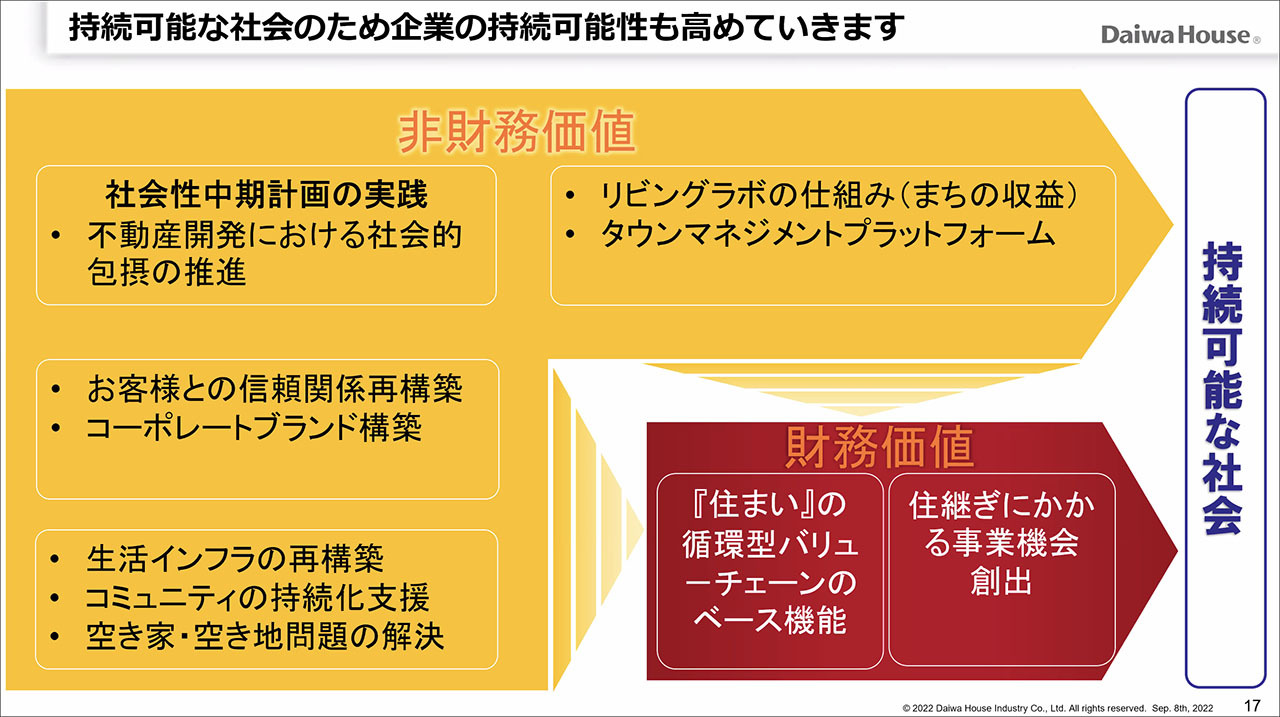

「我々の活動は、すぐに利益を生むものではない。しかし、企業が持続するためには、非財務価値を提供しながら、将来的には財務価値たる利益につながるような活動にしていく必要がある」(脇濱氏)。

講演の後は、モデレーター加納からの質問に移った。また視聴者からの質疑応答では、24もの質問が寄せられた。

加納が「一度関係が途切れてしまった住宅地の方と再度関係を築くのは、すごく難しいように思うが、どのように取り組まれたのか」と質問すると、脇濱氏は「OBが住んでいる団地ではその方からの紹介や、かつてお客様だった方のつてなどを頼りに、とにかく話を聞きにうかがい、我々の考えをお伝えしてきた」と回答。まち作りには近道などなく、草の根活動で取り組んできたことがうかがえる。

また、「再耕で気を付けていること」について、脇濱氏は「一番気を付けているのは、住民の方々の対立を作らないこと。我々が入っていくことによって対立が起きるとか、もともと少し対立気味だったところで、我々が片方に加担すると、完全に対立が深まる。そうなると、まちにとってよいことを提案しても、感情的に拒絶されてしまう。もし、対立しているところへ入るなら、両方にしっかり接触して、あえて間に挟まっていく」と明かした。

このほか、「水平のエレベーター」というアイデアも飛び出した。団地の中を走る公共交通は、赤字の路線が少なくない。他方、移動をマイカーに頼ってきた高齢者も、免許返納に直面している。団地の住民たち何十世帯かで車を共有して、ドライバーも雇って、随時運行することができないか、という話もあるエリアでは進んでいるそうだ。脇濱氏は、「要は、マンションでいうところのエレベーターを、水平のエレベーターとして住宅団地に導入するという考え方だ」と説明した。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する