本誌CNET Japanが主催するオンラインセミナー「不動産テックオンラインカンファレンス2022」が、8月30日から9月9日までの2週に渡って開催された。「スマートな住まいや街がもたらす暮らしのイノベーション」と題された今回のイベントは、AI/VR、地域創生、持続可能な社会といった昨今のトレンドを幅広くカバーした8つのセッションで構成している。ここでは、そのなかで9月6日に行われた、不動産仲介のハウスコムのセッション内容をレポートする。

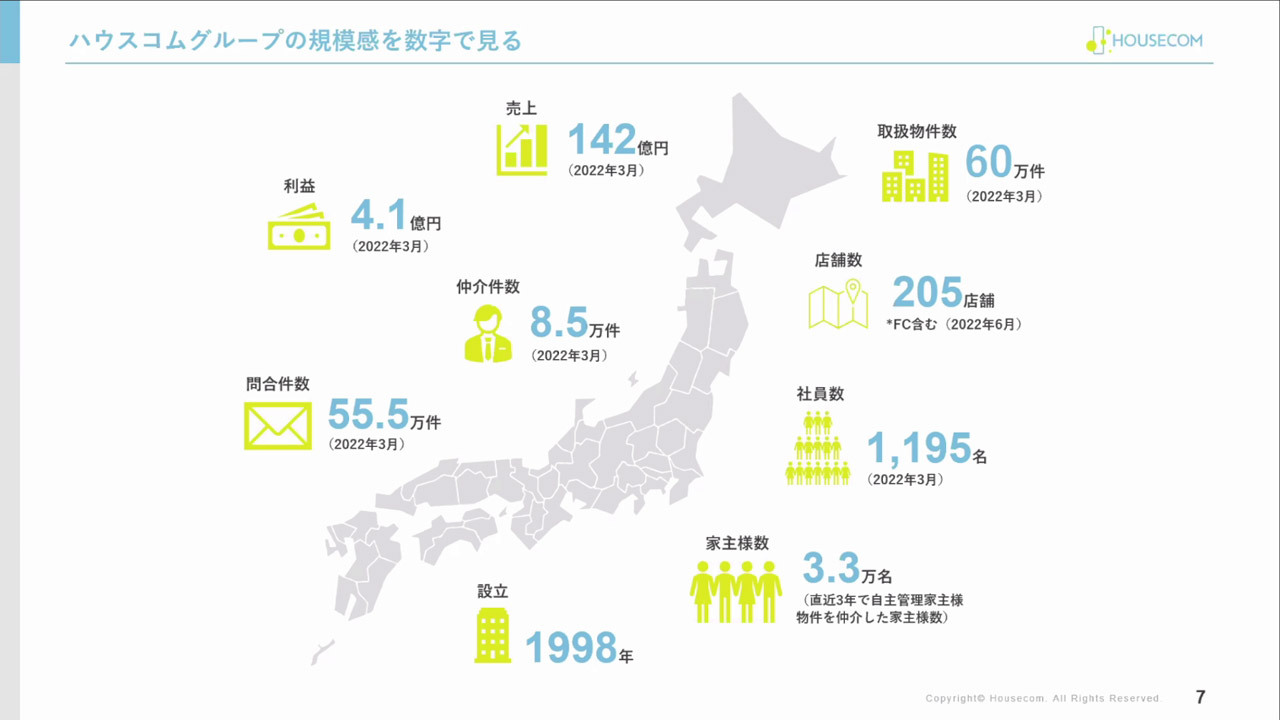

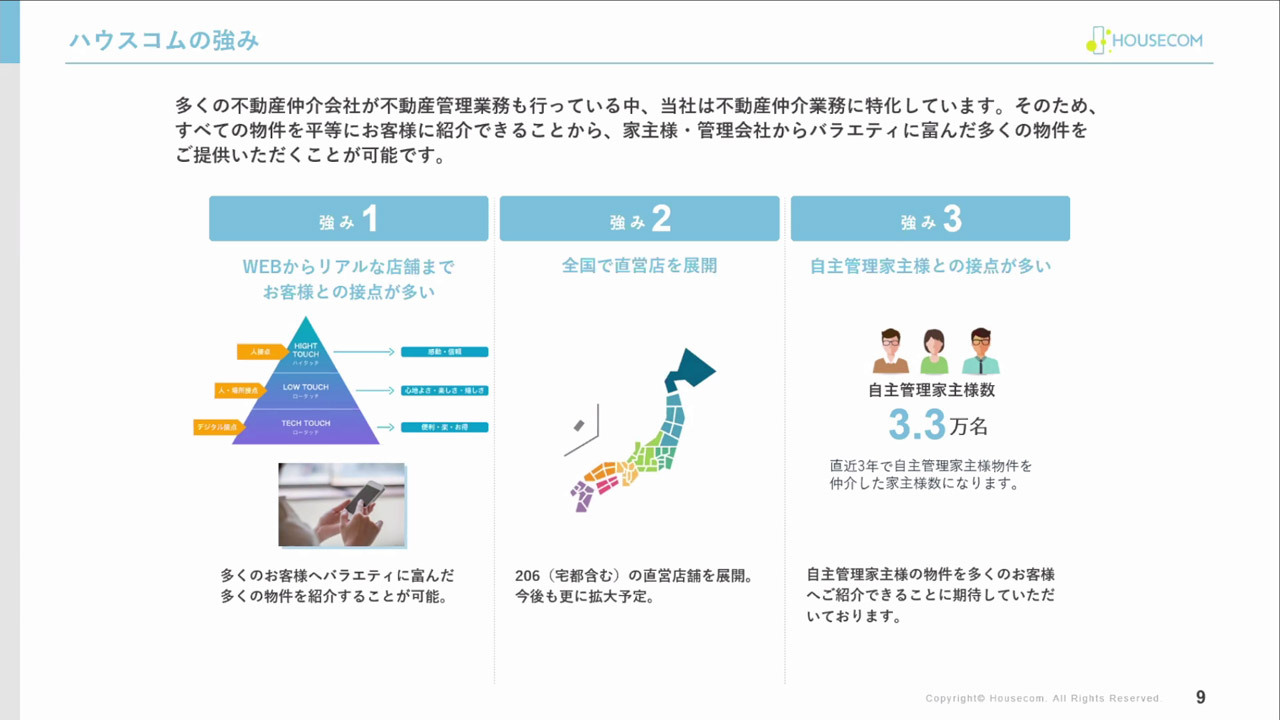

全国に200を超える実店舗を展開し、インターネットのポータルサイトでは約60万の物件を取り扱う不動産賃貸仲介のハウスコム。同社の特徴は、そうした多店舗展開とネットのハイブリッドによる間口の広さに加え、自社で物件自体の管理は手がけずに、オーナー自身が管理している物件を中心に取り扱うことで、部屋を探している人に公正な立場から物件を紹介する「入居者側のエージェント」を標榜していることも挙げられる。

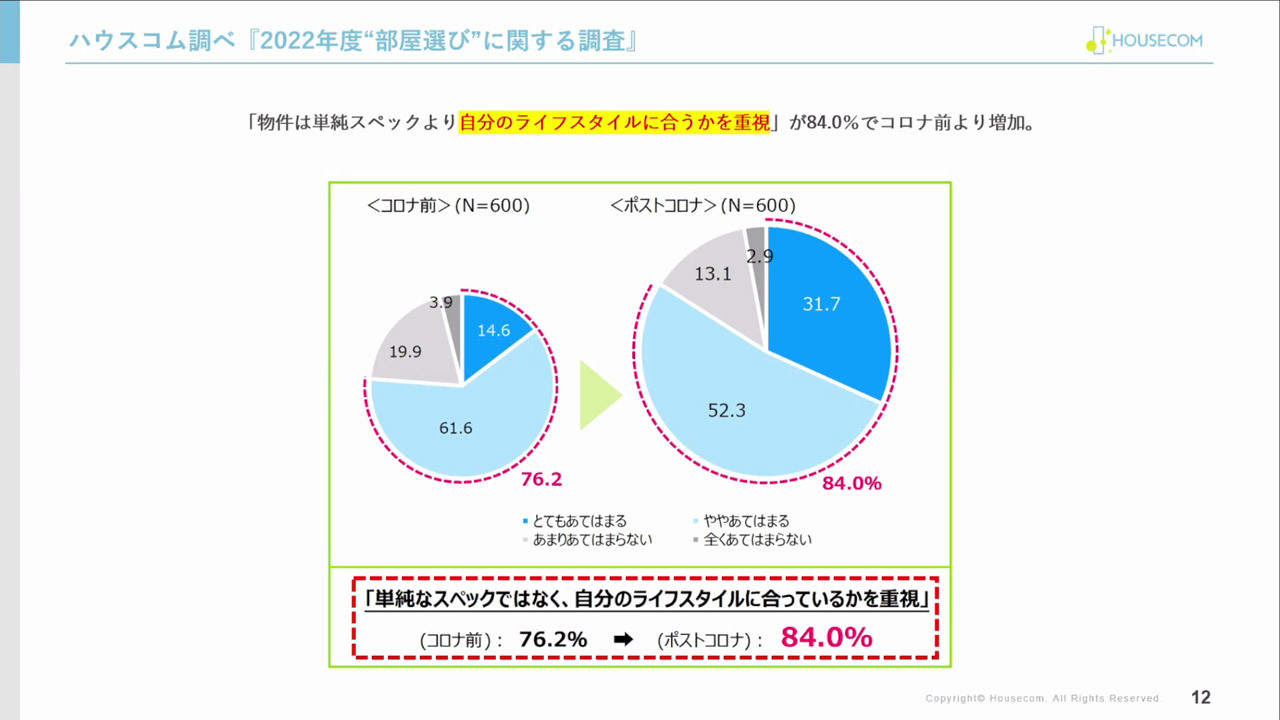

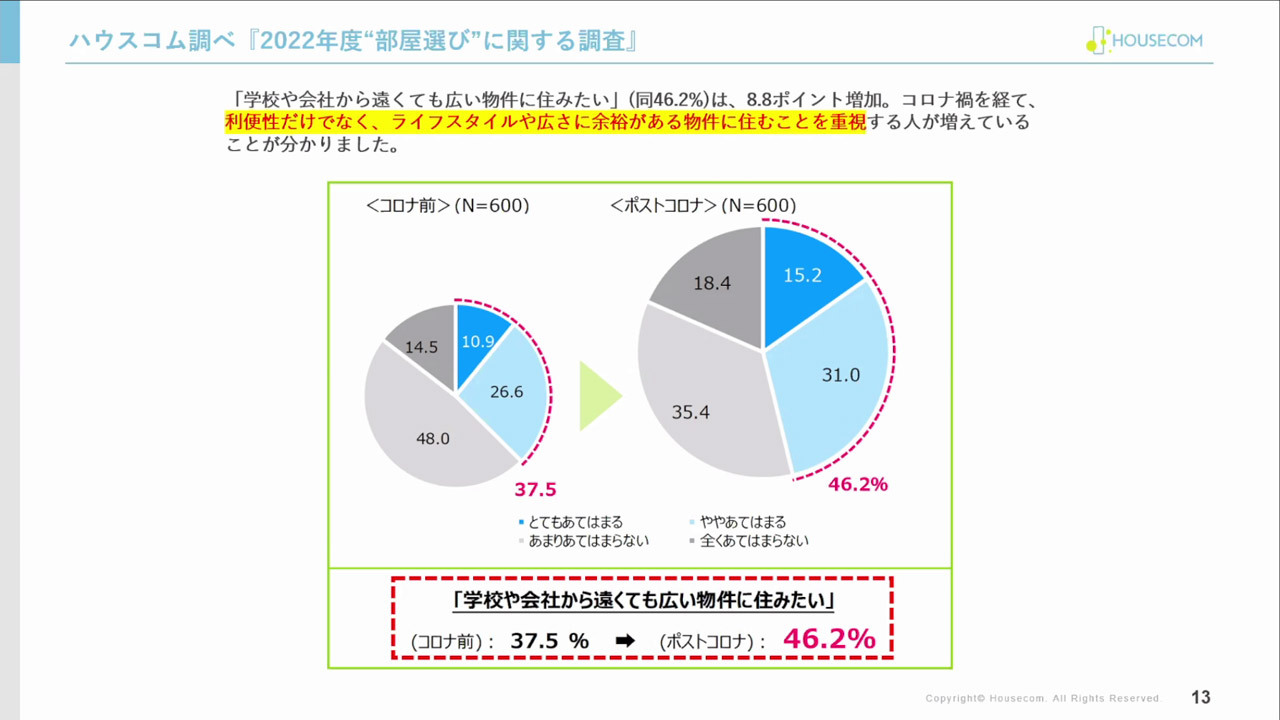

部屋を探している顧客はもちろん、物件を所有するオーナーとも多くの接点があるなかで、同社ではコロナ禍前後における両者の考え方の変化も敏感に感じとっている。登壇した同社代表取締役社長の田村氏によれば、コロナ以前の部屋探しは、たとえば駅からの距離、周辺環境の利便性、眺めの良さ、設備といった「スペック」をもとに探す人が多かった。ところがコロナ後は「学校や会社から遠くても広い物件に住みたい」など、細かなスペックにはこだわらず、自分のライフスタイルに合わせた選び方を重視している人が増えているという。

こうしたことから同社が力を入れるようになったのが、「攻めのDX」による顧客体験の向上だ。顧客からのヒアリングをもとに、顧客が最初に思い描いているイメージに近いものだけでなく、さらにより良いライフスタイルを実現できそうな地域・物件も提案する取り組みをスタートさせようとしている。

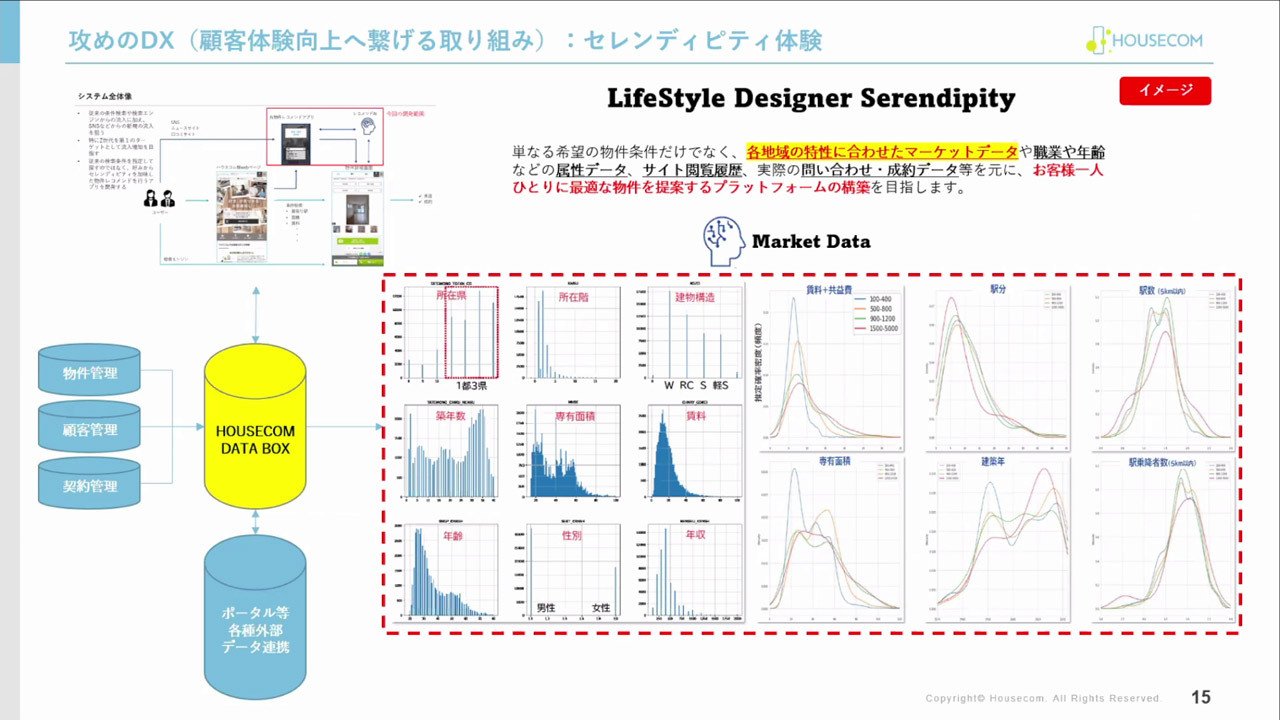

その土台となるのが、「HOUSECOM DATA BOX」と名付けられたデータ基盤。物件のスペックはもちろん、顧客の属性・閲覧履歴・問い合わせデータ、地域ごとのマーケットデータなどを保持し、それらのデータをまとめて分析することで顧客1人1人に合う物件を提案できるプラットフォームとしている。

顧客の側では最初に勤務地の最寄り駅、現在の自宅の最寄り駅、年収、年齢、性別などの基本的な情報を入力し、今の好みに近い物件を選択するだけ。それらの情報をシステム側で解析し、顧客の志向に合いそうな物件情報を提案する。タイプが少しずつ異なる物件の候補を挙げたり、場合によっては全く異なる駅の周辺ではあるものの、立地などの特徴が似ている物件を提示することもある。

このプラットフォームで狙っているのは、田村氏いわく「セレンディピティ」だ。顧客があまり意識していなかったエリアや物件を提示することで、顧客が物件の新たな価値に気付いたり、予想外のものを発見したりできるようになる。コロナ後の「物件のスペックより、住み始めた後の未来を考えて探す時代になってきている」という今の顧客の考え方に合わせたシステムになっているわけだ。

顧客が物件を探すときには、物件そのものの良さだけでなく、それを取り巻く環境も重要だ。特に付近に住む人たちとの相性というのは実際に住んでみないとわからず、それも現代の物件探しの難しさにもつながっている。そこで同社では、物件探しのデジタル化、DXに止まらず、リアルと非リアルの両面から「体験価値の向上」にも取り組んでいる。

まずリアル側での体験価値向上については、埼玉県草加市にある築50年ほどの団地を舞台に、「ハラッパ団地・草加」というコミュニティ作りのプロジェクトを展開している。フルリノベーションした快適な物件を用意するとともに、団地居住者や周辺に住む人たちを対象にしたリアルな体験イベントを毎月のように企画し、開催するというものだ。

新しい場所に引っ越す、あるいはこれから探すというときに、「隣人の顔が見えない」ことに不安を感じる人は少なくないはず。不動産会社として、「すぐ隣にこういう人が住んでいる」というような情報は個人情報保護などの観点から伝えられないにしても、「ここにはこういうコミュニティがあり、こういう人たちが参加している、と伝えるだけで安心してもらえるのではないか」と田村氏は考えている。

そのコミュニティ自体が自分の肌に合うかどうか、という問題ももちろんあるだろう。が、最近の「ハラッパ団地・草加」のイベントには団地居住者以外の人たちも自然に集まるようになってきているとのことで、それが「健全なコミュニティ」の証として、顧客にとって安心につながる要素になりうるとしている。

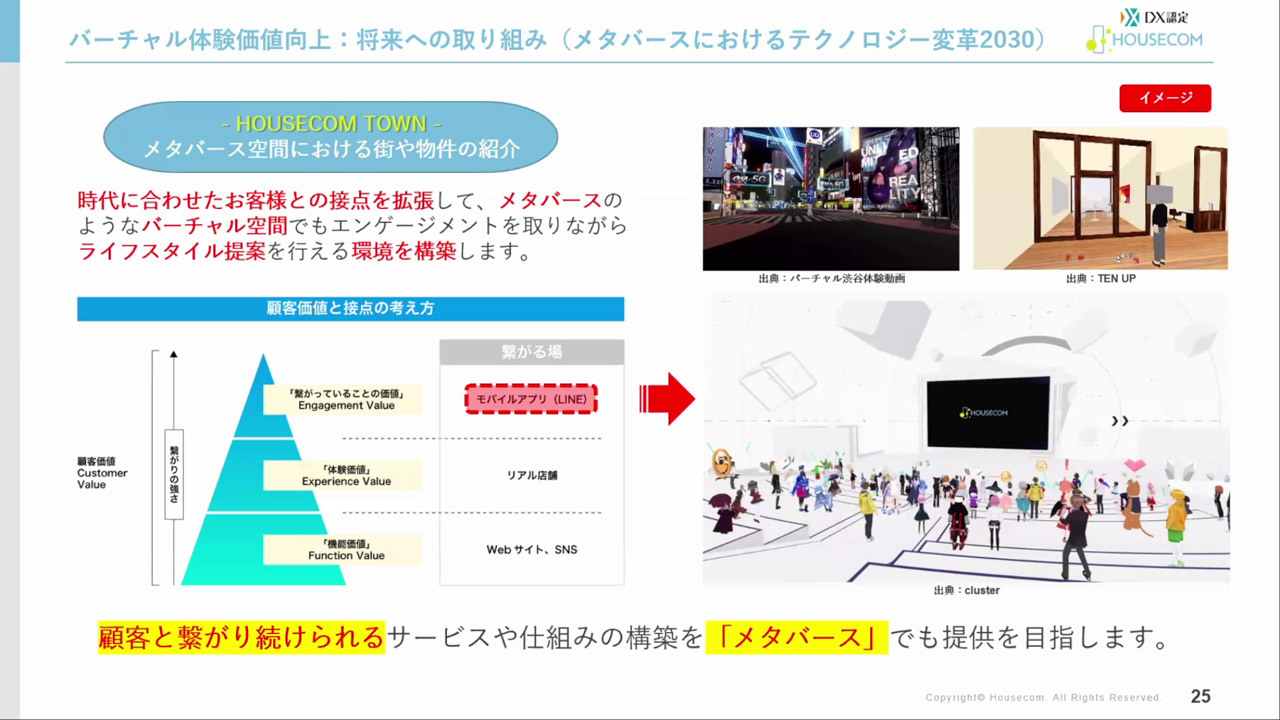

また、リアルとは反対に、将来を見据えたメタバースによるバーチャルの体験価値向上も視野に入れている。すでにメタバースやDXなどをテーマにしたカンファレンスをたびたび開催しているのに加え、「HOUSECOM TOWN」と呼ぶメタバースプラットフォームの構想も進めているところ。リアルと同じようにバーチャル空間でも街や物件を紹介するなどして、顧客1人1人に合ったライフスタイルを提案できるようにしたいと意気込んでいる。

ハラッパ団地・草加は隣人たちとリアルの場を共有するコミュニティになっているのに対し、メタバースの場合は居住地に関係なく、離れた場所にいる人たち同士で場を共有する。メタバースが当たり前の世の中になれば、これまでにない新たな価値観で物件探しする人たちが増える可能性もありそうだ。

一方で、物件のオーナー側の考え方にも変化が表れてきている。たとえば、これまで不動産は「その土地・建物でいかに価値を上げていくか」を考えるものだった。駅に近ければそこそこの設備でも価値(家賃)は高くなるが、遠ければその分設備を充実させたり、家賃を抑えたり、といった方法で入居者を集め物件の価値を高める。

ところが昨今の「駅から遠くてもいい」という居住者側の志向の変化に合わせて、「遠くても家賃を安くする必要はない」と考えるオーナーが増えてきた。田村氏は「入居者を増やすためのリフォームではなく、長く住んでもらうためのリフォームをどうしたらいいか、と相談されることが増えている」とも明かす。

不動産仲介業を営む企業においては、オーナー側の意向も合わせて考えると、顧客の部屋を探して終わりにするのではなく、いかに顧客との接点を長くもつか、顧客との接点をどう作っていくか、という点も問われている。その意味では、ハラッパ団地・草加のようなリアルの接点を作る取り組みを続けていくことも、新たな接点となり得るメタバースのような技術を追うことも、不動産会社にとっては今後どちらも欠かせないものになるのかもしれない。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する