2021年のドローン業界は、6月の航空法改正公布、12月の機体登録開始など、「レベル4」の実現に向けた制度面でのニュースが目立った。国土交通省のサイトや、国土交通省航空局のTwitterを頻繁にチェックしていた読者も多いのではないだろうか。

一方で、空だけではなく、陸上、水上や水中でも働く、多様な機体が存在感を放った1年でもあった。しかも、そうした国産機体を開発するスタートアップと、大企業との協業が目立ったことも興味深い。

2021年も数多くの(緊急事態宣言が明けた11月は、案件が多すぎてすべての発表会に参加できなかったことが悔やまれるが)、ドローンに関連する取材をしてきたドローン専門ライターの筆者が今年の動向を振り返りたい。

ここ数年で、ドローンが活用される分野は、インフラの点検や、警備、災害時の被災状況把握、物資輸配送と、どんどん広がりつつある。そんなさまざまな課題や目的に対して、ドローンはソリューションの1つであるわけで、機体の形状や性能も多様であってしかるべきだ。かねてよりドローンのコンポーネントを活用した多様な機体の開発は多方面で進められてきたが、2021年は改めて、その実用性と必要性に気づかされる1年だった。

2021年は、11月に「DJI Mini2 日本モデル」が発売されて、コンシューマー向けの空撮機体がさらに一般大衆化した。テレビを見ていても、ドローンの映像を見ない日はないほどだ。それもあって、ドローンといえば「空」のイメージが定着していると思うが、今年はあえて「空だけじゃない」とお伝えしたい。

遠隔操縦、自動や自律で動くドローンには、多様な機体がある。空にだって、プロペラがブンブン回る機体(回転翼機)のみならず、航空機のように左右に広がる固定翼を持つ機体(固定翼機)もある。

たとえば、電動VTOL(垂直離着陸型)固定翼ドローン「QUKAI FUSION」。2021年4月に設立したばかりのスタートアップである空解が、7月には利根川上空を62km連続飛行して、レベル3の日本記録を達成した。全幅2.1mとコンパクトな形状で、荷物を搭載できる重さは2.5kgと少ないが、最大航続距離は120km。災害時の医薬品輸配送では抜群の力を発揮しそうだ。そしてすでに、12月にはヤマト運輸と岡山県和気町の実証実験に機体が使用されている。今後ぜひ現地を取材したい案件の1つなのだが、とにかく同社の立ち上がりから、大企業における活用までのスピード感は異彩を放ったと思う。

より大型な翼を持つVTOLとしては、6月に開催されたジャパン・ドローン展に2年連続で展示された「HAMADORI 3000」も印象に残った。水上での離着陸と長距離飛行が特徴の飛行艇ドローンだ。魚群探査や海洋調査に適しており、2021年度中に従来機体の2倍の大きさで水素燃料電池の搭載も試みるとのことだった。いまから2022年のジャパン・ドローン展が楽しみだ。

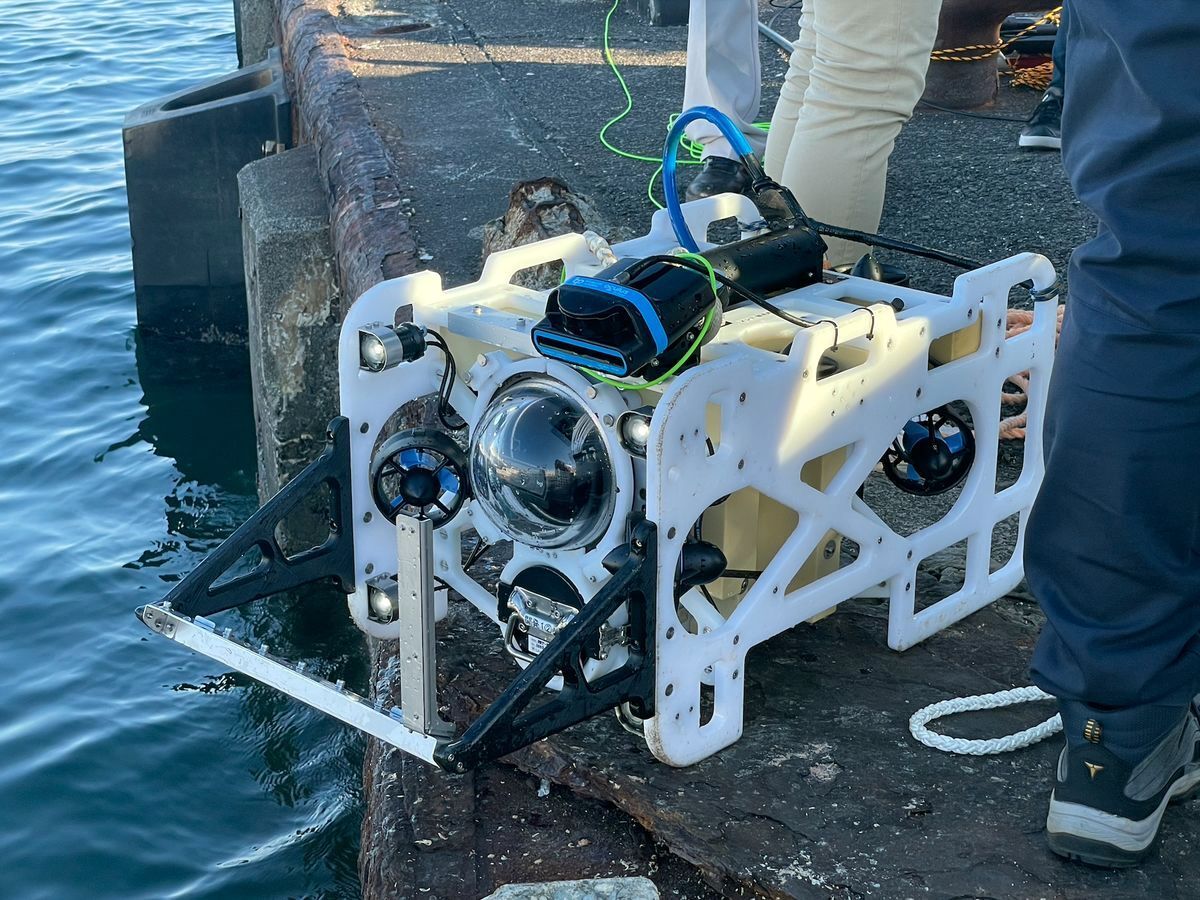

水域への用途拡張といえば、KDDI、プロドローン、KDDI総合研究所が開発した「水空合体ドローン」も話題を呼んだ。6月のジャパン・ドローン展で初めてお披露目され、12月には実際に水上に離着陸する様子が公開された。たとえば、養殖場や洋上風力発電施設の点検では、船を使わなくても空中ドローンが点検場所まで水中ドローンを運び、人は陸にいながら水中ドローンを遠隔操縦して水中点検を実施できるという仕組みだ。

2022年には商用化予定とのことで、筆者としては業務における具体的な用途開発が非常に気になっている。というのも、潜水士が命を賭して水中業務に従事しており、さらには潜水士不足が深刻化している現状があるためだ。ダムや港湾施設をはじめとする、老朽化するインフラの安全な維持管理のためには、水域で活躍できるドローンの活用は待ったなしのはず。将来的な途上国への技術輸出まで視野に入れると、ビジネスチャンスの宝庫ともいえる。

そんな水中ドローンは、空中ドローンに4〜5年遅れて産業活用が進みつつあるとよく聞くが、この1年の大きな変化は「水中を見る」だけではなく、濁った水中も可視化する技術や、自己位置を音波を使って把握する技術が、各社の機体に搭載されたことだ。港湾施設の点検、洋上風力発電施設の建設や維持管理、水産業における省人化やスマート化といった、幅広い分野において用途開発が進みつつある。かつての空中ドローンにおける農薬散布のような、「これは確実に代替できる」という具体的な用途が定まっていないところはブルーオーシャンとも見てとれる。

続いて、筑波大発スタートアップFullDepth(フルデプス)の「DiveUnit300」。同社が10月に実施した新機能お披露目会では、水中でのホバリング(定位置維持)や、採水機、グリッパーなどのアタッチメントといった機能のアップデートが見られた。

また、中国製の機体「CHASING」を代理販売するスペースワンは、養殖場での死魚をメーカー正規品のアームだけで回収することが難しかった体験を糧に、さまざまな形状のツールを取り替えて使えるようにするアタッチメントを、国内企業と協力して独自開発した。このようなDIY的な用途開発が、現場で求められているように思う。

水上においても、同じくドローンのコンポーネントを活用した水上ドローン開発が着々と進んでいる。オンデマンド型水上交通の実現を目指すエイトノットは、ひろしまサンドボックス「D-EGGS PROJECT」に採択され、デモデイでは広島県知事賞を受賞したという。

また、風力をダイレクトに動力として活用する、究極エコな帆船型ドローンを開発するエバーブルーテクノロジーズは、伊豆湾において自動操船実験を実施。積載する重量物としての役割を兼ねて、船舶免許を持ちヨット操船の技術に長けた監視要員を1名(約80kg)乗船させたとのことで、島国である日本において離島への荷物や人の輸送をエコで持続可能なものにする試みは非常に有益ではないだろうか。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する