国内だけでも年間15億着もの衣料品が売れ残るなどして廃棄されていると言われるファッション業界。それに対してファッションブランドの「SREU(スリュー)」は、古着をリメイクしてファッションロス問題の解決を図るとともに、“一点物の量産可能な既製服”という新たな価値を生み出している。

SREUでは有名ブランドの古着も活用してリメイク、アップサイクル事業を展開しているが、ここで問題になりそうなのが、商標権や特許権といった知的財産権だ。たとえば、2種類のブランド服をつぎはぎにして1つのシャツに作り変えた場合、服のデザインやロゴの配置の仕方によっては「知的財産権を侵害した」と捉えられる可能性はないのだろうか。

近年注目を集めているアップサイクルではあるものの、権利関係について正しく把握していなければ無用なトラブルに発展し、市場がしぼむだけでなく、持続的な社会を目指す業界的な取り組みにもブレーキがかかってしまうかもしれない。古着のリメイク、アップサイクルの事業において、他者の権利を侵さないようにするにはどういった点に注意すべきなのか。

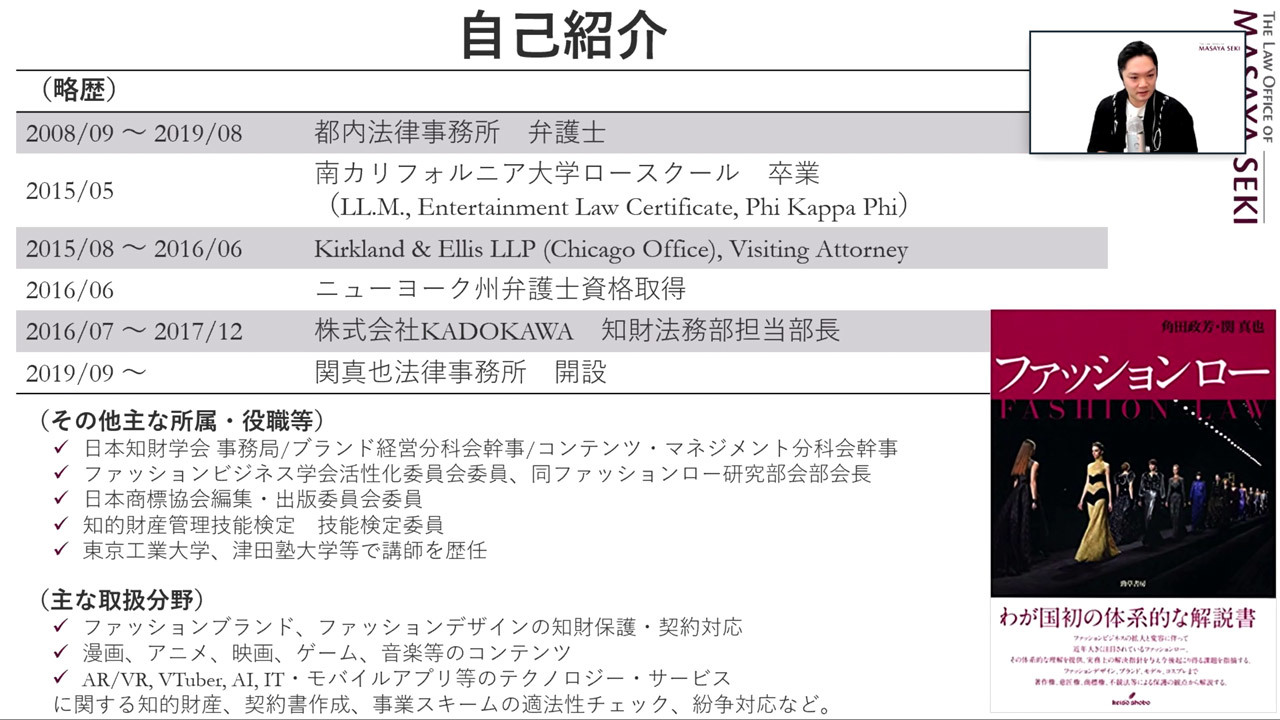

伊藤忠インタラクティブ(IIC)は、11月30日に全3回からなるオンラインセミナー「FASHION TECH PROJECT『シリーズ2.5次流通』」(FashionStudies共催)の第2回目を開催。「アップサイクルと知的財産権」と題し、特許に詳しいスズキアンドアソシエイツの安田和史氏と、ファッション業界関連の法律に詳しい弁護士の関真也氏が、SREUの米田年範氏と意見を交わした(第1回は「アップサイクルとITビジネス」)。モデレーターは、FashionStudies主宰の篠崎友亮氏が務めた。

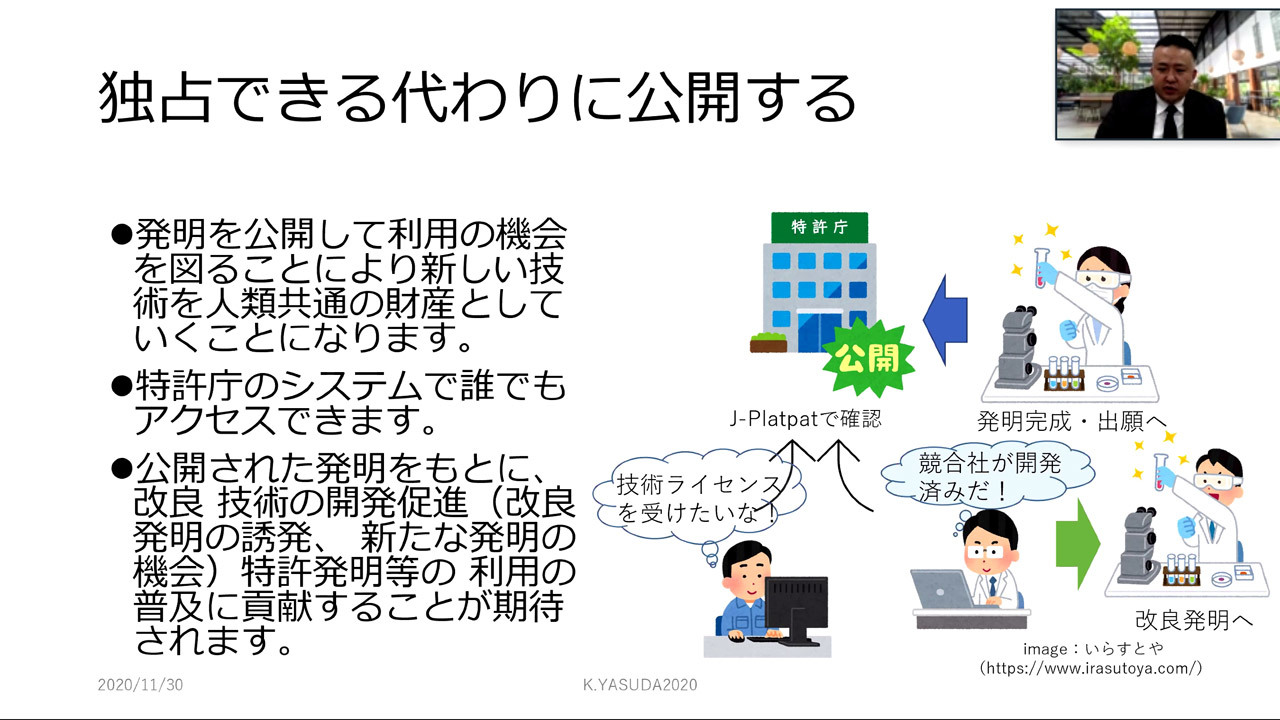

セミナーでは、まず安田氏が特許権について解説した。大前提として特許権は、自然法則を利用した独創性のある技術に関する「発明」について、独占的な実施を保証する、あるいは相手に利用を許可(ライセンス)する権利である、という定義になっていると説明。「発明」には、機械、化学物質、プログラムのような「物の発明」と、測定方法や害虫駆除の方法などの「方法の発明」の2種類があるとする。

それらの条件をクリアし「発明」であることが明らかになったうえで、さらにいくつかの特許要件を満たす必要もある。産業利用ができること、新規性と、容易には思いつけない進歩性があること、先に出願されていないこと、公序良俗に反したり公衆衛生を害したりするものではないこと、などが要件となっている。

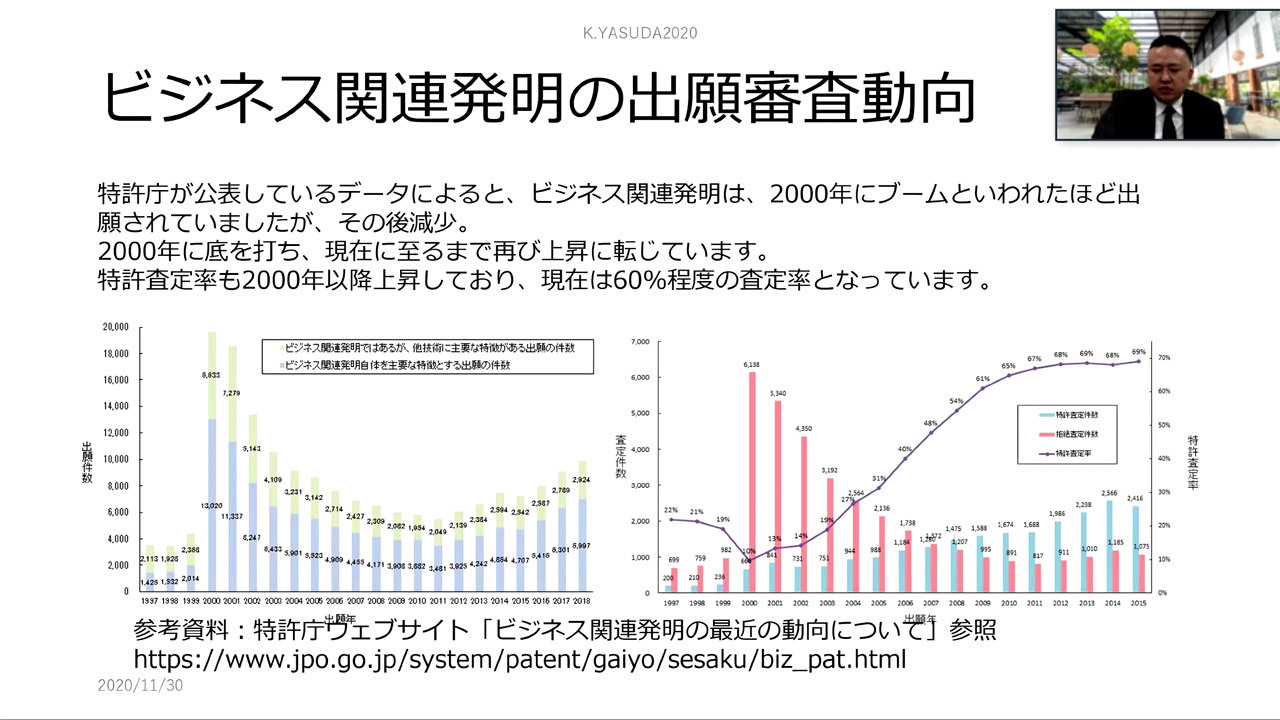

また、IT分野に向けては「ビジネス関連発明」という発明がある。これは、安田氏によれば「ビジネス方法と情報通信技術を掛け合わせた」ようなもので、販売・生産・在庫の管理をするためのシステムなどが考えられる。

たとえば、送料を無料にするために情報通信技術を用いた物流管理が行なわれ、コストの最適化を図る仕組みになっている、ということであればビジネス関連発明と見なされ、特許権が認められる場合があるという。

ただし、ECサイトで商品を購入したら送料が無料になる、といった単純なアイデアは発明にならない。とはいえ、こうしたビジネス関連発明は、ここ数年「ある種のブームが到来している」ようだ。

特許出願数は2000年以降減り続けていたが、2010年に底を打ってからは増加に転じ、近年は特許権が認められる割合(査定率)もかつてより大幅に高い70%近くまで上昇しているという。依然として手続きは煩雑なため特許事務所に申請を代行してもらうのがスムーズに進めるコツだと安田氏は話すが、ビジネス関連発明を取得するハードルはそこまで高くなくなってきていると言えそうだ。

サステナビリティやアップサイクルは新しい分野であるため、関連する技術がどのように特許化されていくのかまだ不透明なところがあるとしながらも、安田氏は「注目度は高い」と付け加える。特にサステナビリティの領域については、特許の取得によって文書で公開、可視化されることから、関係投資の活発化も期待できる。より一層サステナビリティの機運が高まることにもつながるだろう。

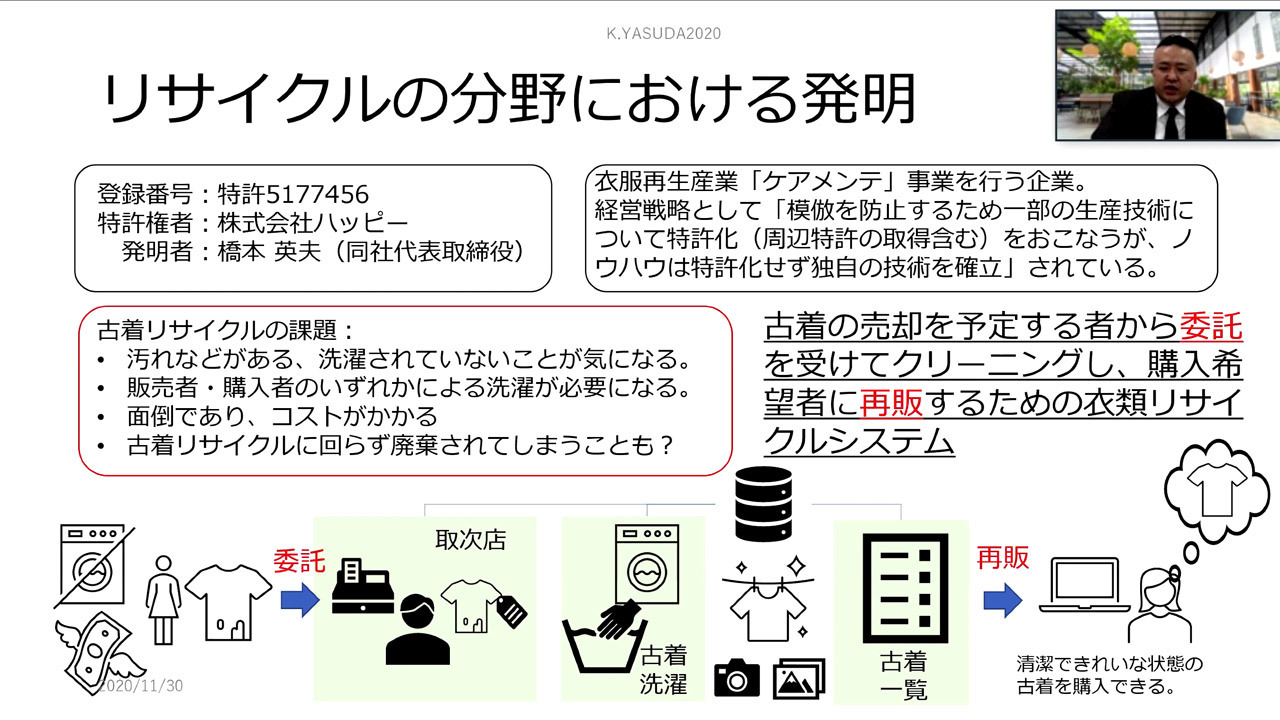

最後に安田氏は、リサイクル業界における特許の例として、衣料品のクリーニング・再生サービス「ケアメンテ」を展開するハッピーのビジネスモデルを挙げた。同社では古着の買取と販売も行っており、顧客から委託を受けてクリーニング・再生し、購入希望者に再販する、という衣類リサイクルシステムにおいて特許を取得しているという。

新品に近い状態にして販売するという点では、SREUのような古着の味を生かしたリメイク、アップサイクルとは異なるが、「廃品の管理や素材の回収方法、製造過程における課題のこれまでにない解決手段として、従来は人力だったところをシステムに置き換えて最適化すること」によって、リサイクル分野における特許を取得できるのではないか、と安田氏は考えているようだ。

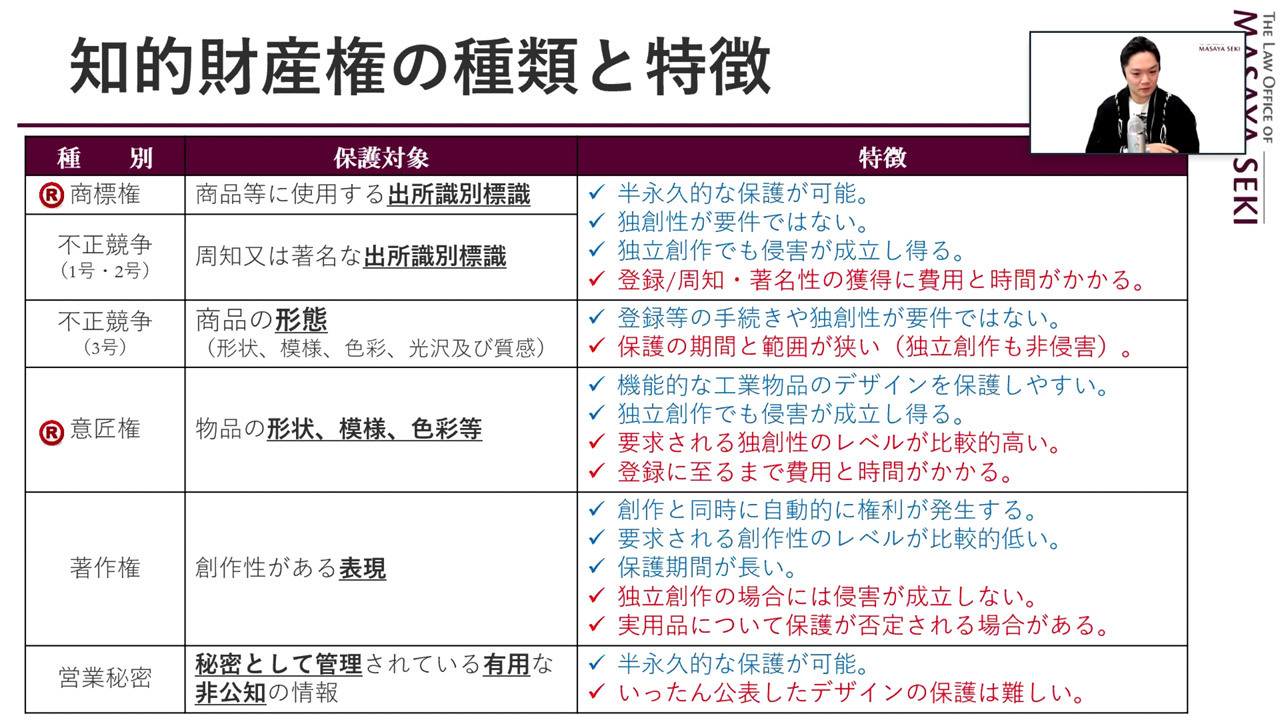

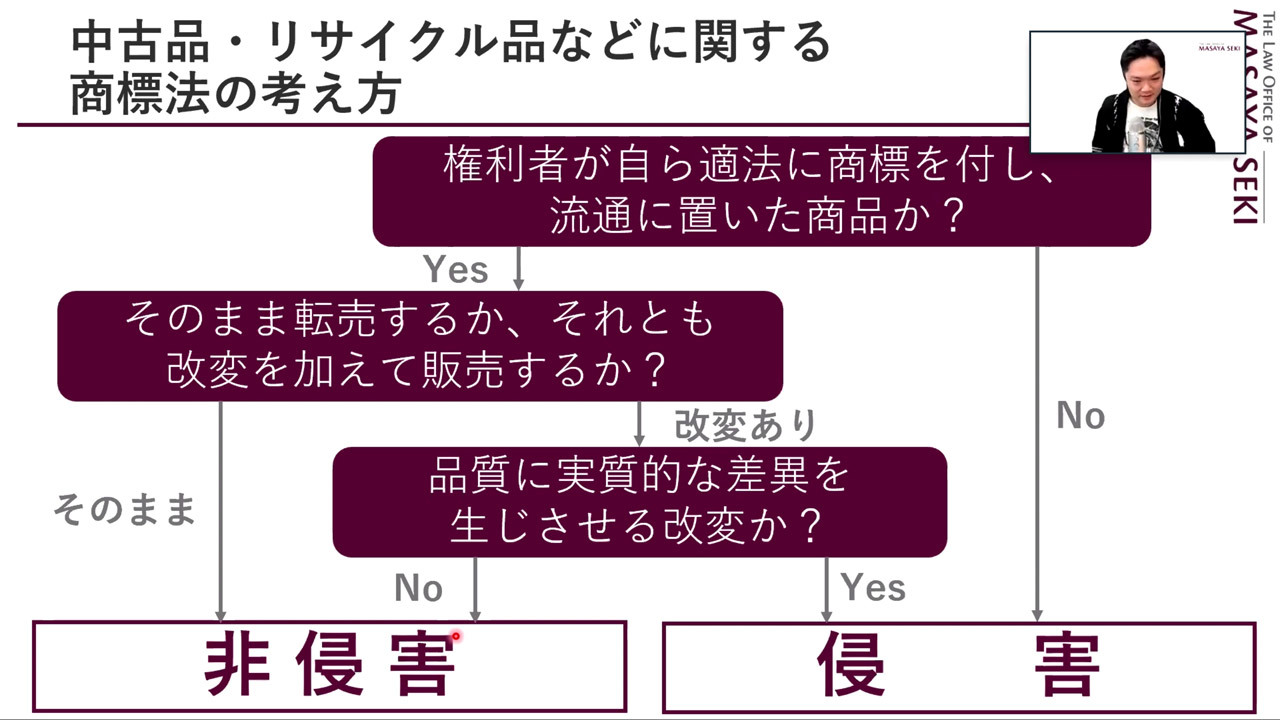

続いて弁護士の関真也氏は、知的財産権のうち商標権と不正競争防止法(1号・2号)の2点をテーマに、「アップサイクル、リサイクルに関係しそうな裁判例」や架空の事例について紹介した。古着、中古品をそのまま販売するのであれば知財絡みの問題は発生しそうに思えないが、主にブランド服などには商品のロゴマークなどが入っていることが多く、何らかの形で商品に手を入れる場合は「商標権などの問題は常に生じてくる」と同氏は語る。

商標権と不正競争防止法(1号・2号)のどちらも、権利保護の対象となるのは「出所識別標識」。つまり「誰が作ったか、あるいは誰が提供している商品・サービスなのかを区別するための目印」だ。たとえば商標権については、ロゴなどのマークそのものと、商品・サービスの種類が同一か類似している場合に侵害が認定される場合がある。

また、見た目の「外観」、名前などの呼び方を意味する「称呼」、そこから受けるイメージである「観念」の3つにおいて、よく知られている商品の表示(ロゴなど)と混同させる行為、あるいはその商品の表示を無断で使用する行為、というのも不正競争防止法に問われる場合があるとする。

こうした商標権や不正競争防止法に関連する、過去に争われた裁判例として関氏が最初に紹介したのが、アパレルブランドの「PUMA」のロゴを模した事件だ。PUMAのロゴは、ご存じのように「PUMA」の文字に動物のピューマが飛びかかっているようなイメージだが、これに近いロゴを他者が商標登録出願したことで、過去に何度も裁判になっている。同氏が紹介した3つのケースそれぞれについて、読者のみなさんも「類似するかどうか」「出所を間違えるかどうか」を考えてみてほしい。

まず1つ目の例は「PUMA」のところが「SHI-SA」となり、動物も沖縄で見かけるシーサーのようなデザインになっているもの。これはTシャツや帽子について商標登録されていた。「SHI-SA」の下には「OKINAWAN ORIGINAL GUARDIAN SHISHI-DOG」という文字列もあって、呼び方も含めて違いも多いケースだ。

2つめの例は「SHI-SA」の文字なしバージョンのようなもの。輪郭を白い線で表現しているという違いはあるが、飛びかかる様子はPUMAによく似ている。この動物の姿だけがTシャツにワンポイントとして使われた。

3つ目の例は、北海道で商品化された「KUMA」。ピューマではなくヒグマと思しき動物があしらわれている。ロゴの文字は最初の「K」と「P」が異なるだけで、書体もよく似ており、「くま」と「プーマ」で言葉にしたときの響きも近い。こちらも出願された対象は洋服ということで、PUMAと重複している。

以上、それぞれの事案が裁判で争われた結果どうなったか。1例目については「PUMAを当然思い起こさせるが、読み方も含めて異なるので間違えるとまではいえない。PUMAの商品でないことはわかる」とされ、「SHI-SA」の商標登録が維持された。2例目は全体的な見た目の印象として似ている部分があること、「PUMA」ブランドの高い周知著名性などから、「混同のおそれがある」と判断された。さらに、実際にワンポイントで使われたときの大きさなどからしても些細な違いが見えにくいことも、「混同のおそれがある」という判断に影響したのかもしれない。

最後の3例目は、外観だけでなく称呼も似ていることなどから、「混同される」として侵害認定された。取引の実情として、観光土産品が土産物店だけでなくデパート、商店街などでも販売されるため、両者の商品が同じ場所で売られることもあり得ることも理由になっている。商標権は商標そのものだけでなく、周辺状況も考慮されて判断されることもある、という点にも注意が必要だろう。

では、リメイク、アップサイクルで考えられるロゴの改変において、どこまでなら侵害にならず、どこから侵害になり得るのか。関氏は3つの架空のケースを例示した。

たとえば、ブランドAとBの2つのロゴを組み合わせるような場合。こうしたケースについては「需要者(一般の消費者など)が、そのブランドの商品だと思うか」が鍵になるとし、「通常は、ブランドが自らするはずがないと需要者も理解しており、間違えない」ことから、商標権侵害とはいえない場合も多いのでは、とした。もっとも、他のロゴと組み合わせることは多くのブランドが嫌がることから、揉め事にあるおそれは大きい。

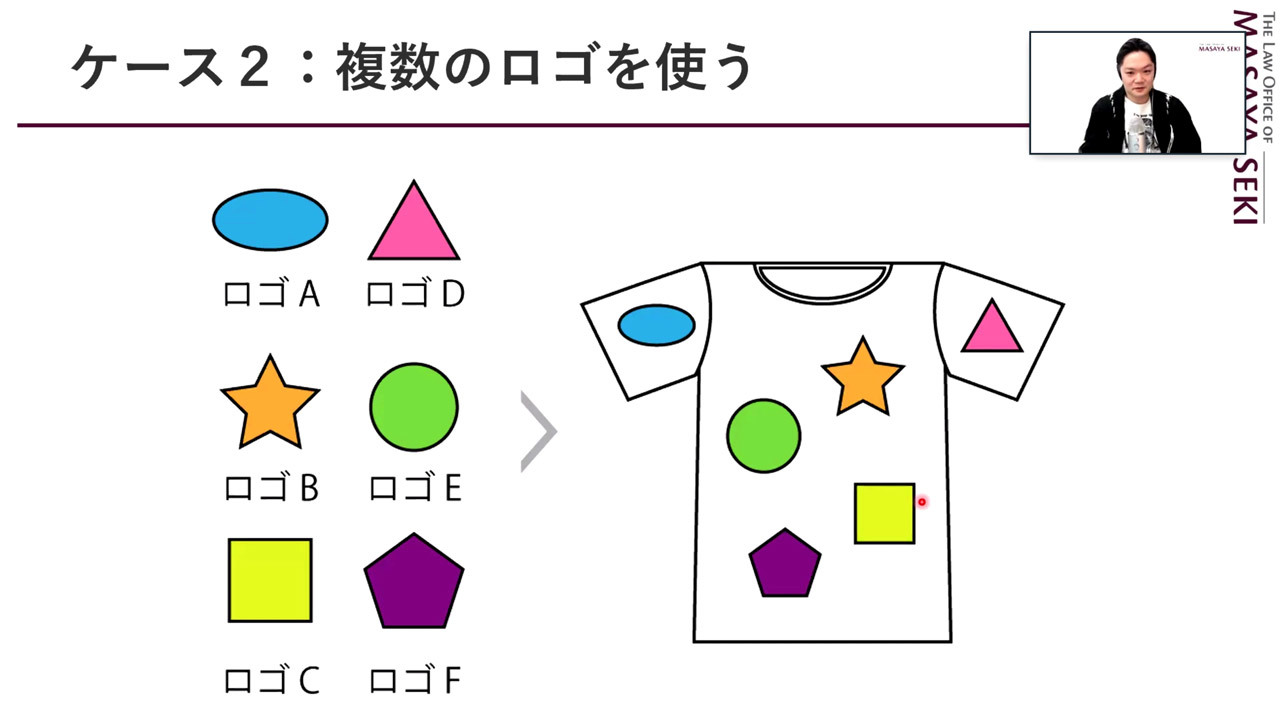

次が複数のブランドのロゴを1つの商品に表示する場合。このケースでは離れて配置されたロゴ1つ1つが商標権を侵害するかどうかは微妙なところだと関氏。近年はアパレルブランド同士のコラボレーションも少なくないことからすると、侵害が認められるケースもありえる。他方、使い方によっては、「出所を示すというよりはデザイン、表現としてあしらっている、という見え方になる場合もある」とのことで、事案ごとに判断は分かれるだろうとした。

最後は、シースルーの素材などによって、その下の服に表示しているロゴを隠しているような場合。これについては、ロゴの見える度合いや、一般的な使用方法において(身体を動かしたときなどに)シースルー素材が外れてロゴが見えてしまう可能性などを考慮して、商標権の侵害になるかどうかが判断されることになるという。

いずれのケースでも商品に表示したときのロゴの大きさや位置、ブランドの人気度、認知度なども少なからず影響することから、「事案ごとに判断されることになる」というところは頭に入れておきたいところだ。

安田氏と関氏の解説を受けて米田氏は、「リメイクで古着を扱うにあたってはブランド物は使わないようにしている。特定のブランドをリメイクする場合は、コラボレーションとしてメーカーと契約書を交わしている」としながらも、リメイクの際には「そういう(ブランド物を使わない)意識をもっていた方がいい」ことを再認識していた。

また、「衣類を回収するところでビジネス関連発明の特許は取りやすいかもしれない。そこから次第にデザイン面の特許を取得していくような方向になっていくのでは」とコメント。法律を正確に把握することでビジネスとして拡大できるだけでなく、「サステナブルの面で僕らのような小さなブランドでも(社会に)大きなインパクト与えられる可能性がある」と述べ、法律を制約としてではなく、飛躍のチャンスと捉えていた。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する