東京急行電鉄は2015年6月より、スタートアップ支援を通じて国内産業の新陳代謝を促進させ、日本経済の再興を図ることを目的に「[東急アクセラレートプログラム(以下、TAP)」を実施してきた。これまで渋谷区神泉のビルを一棟リノベーションする「Turn Table」や、渋谷駅に落とし物検知スポットを設置する「落とし物早期発見」など、21件のテストマーケティングを行い、さまざまな新規事業創出を目指している。今回はTAP推進の中心人物である東京急行電鉄 事業開発室 プロジェクト推進部 課長補佐 加藤由将氏に、新規事業創出の今をうかがった。聞き手は朝日インタラクティブ 編集統括 CNET Japan編集長の別井貴志が務めた。

――昨今のユニコーン企業創出に関する動きについてどう思いますか。

2018年7月、「SHIBUYA BIT VALLEY」プロジェクトが始動し、五反田でも品川区とスタートアップ6社による「五反田バレー」というプロジェクトが始動しましたが、東急としては大変ウェルカムな話でした。それはベンチャー業界全体の機運を高め、「底上げ」しなければならないタイミングだからです。まだようやく本格的に火が付き始めたばかりの段階で、関係各者で協力し合うことが必要な場面。渋谷や五反田に限らず、福岡や神戸、札幌など、各都市で盛り上がることを期待しています。色んな都市で活動が活性化すれば、もしどこかの都市で機運が熟せずに盛り下がったとしても、いずれかの取り組みが生き残るでしょう。大切なことは日本全体として産業創生の火を絶やさないことです。

いま、オープンイノベーションに積極的な大企業も景気が後退し始めると新規事業投資やESG投資等から抑制し始めてしまうので、大企業のイントラプレナーも、リスクマネーの供給を受けるベンチャーも厳しい状況に陥ると思うのですが、市場全体が盛り上がりを見せ続ければ「もっと我が社もチャレンジしよう」というムードが生まれて色々と動きやすくなるので、だからこそ競合するのではなく、皆で協同していくべきでしょう。

――SXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)をキャッチアップしている勢力が全国で見受けられるようになりました。そのため「~バレー」では先祖返りの印象を持たれませんか?

2年前に主催したイベントでも「ビットバレー2.0」的な名称を付けるという話がありましたが、一方で「ビットバレー=バブル」というネガティブな意見も出ました。また、私のような1990年代後半のビットバレー文化を直接知らない人間がその言葉を使うと、「お前は何を知っている」と言及されては返す言葉もありません。先人たちに敬意を払いつつ、あくまでもビットバレーとは異なる文脈でエコシステム創造へ純粋に焦点を当てるべく「Shibuya Startup Ecosystem」と名付けました。

――なぜ今、ビットバレーというキーワードが復活するのでしょう。

「ビットバレー」の語源は、渋谷=ビター(渋い・苦い)・バレー(谷)からきており、その本質は、日本におけるネット・ビジネスのメッカとして多くのベンチャー企業を誘致し、投資を呼び込み、情報の共有化と競争によりベンチャー企業の底上げを行うことを目的とした「企業の相互扶助組織」です。

「SHIBUYA BIT VALLEY」プロジェクトはビットバレーをけん引したサイバーエージェント、GMOインターネット、DeNA、ミクシィという現在渋谷を代表するようになったIT企業が名を連ねました。個人的には名称云々よりも、渋谷で成長した大企業が渋谷のIT企業のコミュニティを強化してエコシステムをさらに強固にしようとし始めたということは本当に素晴らしいことだと思います。

――東急グループにおける変革の進捗は?

インバウンドを含むさまざまな影響を受けて、グループ自体は増収増益で好調です。セグメント別にみると交通と不動産は高い営業利益率を維持していますが、小売りを主体とする生活サービス事業の売上比率は大きいものの、営業利益率は低い。ここが経営課題でもあり、逆から見れば改善しやすいポイントです。

人口減少社会・労働力減少社会においては、若者がやっていた作業量は残りつつも、肝心の若者が集まりません。ここを補うためにテクノロジを活用しながら今までの作業を見直し、今までよりも少人数で対応しなければならないという局面に立たされています。考え方としては、大手企業やスタートアップと組むオープンイノベーション、もしくは、自社で開発するクローズドイノベーションの大きく2つです。

オープンイノベーションで大企業と協業する場合は、受注-発注の関係になり、下手するとロックイン戦略にはまりかねません。スタートアップと協業する場合は、足りないリソースを補完しながら双方理解し合いつつ成長できるか。TAPは両者を選択しながら大企業ともスタートアップとも協業プログラムを展開しています。現在は実証実験を繰り返しながら、NFCやビーコン、オムニチャネルの効果やVR(仮想現実)、AIの価値や可能性など、少しずつ理解を積み重ねているステージでしょうか。最終的には自らデジタルトランスフォーメーション(DX)を実現するのがゴールです。

シード・アーリーのスタートアップの製品やサービスの本格実装は数年後となりますが、すぐに結果が出ないことは気にしていません。リソースを提供してスタートアップと共に歩みながら、自社のDX実現に向けたノウハウを学ばせて頂いている状態です。

――TAPは2018年で第4期を迎えましたが、今はどういうステージでしょう。

専門的な研究開発機能を持たない東急グループだけで顧客にサービスや製品を提供することには限界があり、より付加価値の高いものを提供するためには、オープンイノベーションが必要です。そのプラットフォームとして2015年からTAPを展開してきました。その背景には、保守的な既存ビジネスと先端のテクノロジやビジネスモデルとの融合に苦心した部分があります。ちょうど渋谷駅周辺の再開発によるハードとなる不動産開発が進んできましたので、ソフト側の施策展開としてTAPを立ち上げました。

第4期開催に至るまでには、いろいろな苦汁をなめてきました(笑)。東急グループとしては未知の領域にチャレンジしているため、失敗も少なくありません。また、東急グループ内でも、TAPの名前は知っていても活動内容までを知る人は多くありません。ただ、イノベーションという概念は全員がすぐに理解出来るものではありませんし、今はそれで良いと考えています。むしろ一気に広まると正しく本質的な価値が伝わらずに一種のハレーションが起きてしまうので、ゆっくり時間をかけて、少しずつ関係者を増やして理解を促していくことが重要なのです。例えば売り上げベースで見れば、5000億円の売り上げを持つセクターから(テストマーケティングによる)50万円の売り上げを見ても鼻で笑われるだけでしょう。事業の目線感が異なるため、TAPの本質を理解し、協力してくれる仲間を少しずつ増やしていきました。

その人材確保も、現状に危機感を持つ部署・部門の人間が手を上げるため難しくありません。こういった仲間を増やして第3期までは、「交通」「不動産」「百貨店・スーパー・SC」「広告」「ヘルスケア」「ツーリズム」「エンターテイメント」「スマートホーム」「デジタルマーケティング」「スポーツ」の10事業領域でしたが、第4期からは「ホテル・ホステル」「物流・倉庫」「建設」「カード・ポイント・ペイメント」「教育・カルチャー」の15事業領域に拡大しました。東急グループの主要事業領域はほぼカバーしたので、あとは (DXが)ゆっくりと浸透していってくれればと期待しています。

――社内変革、DXを仕掛けたいと考えている方は他企業でも多いですね。どのように足を踏み出すべきでしょう。

アクセラレーションプログラムを実施する上で、1番注意すべきは「丸投げ」でしょうか。コンサルティング会社やスタートアップに提案を丸投げするのではなく、自分たちで汗をかき、自分たちが変わらなければなりません。誤解してほしくありませんが、コンサルのサポートは重要です。ただ、彼ら外部の人間にはできない社内の細かいコミュニケーションの繋ぎこみやリソースへのアクセスなどは、自分たちで取り組まなければなりません。

例えば自分たちでスタートアップや大企業の新規事業コミュニティ等にアクセスし、自社に必要な技術を探索し、取り込んでいくのが1番ですが、最初からできることではありません。その点でコンサルなどに協力してもらうことは必要でしょう。ちなみに社内で若手が説明しても(上司から見た自分は部下のため発言を)軽んじられますが、そこをコンサルに代弁してもらうなど効果的な活用が重要です。

――「汗をかく」という表現の真意は?

「自分で考える」と言うことに尽きます。例えばアクセラレーションプログラムは一般的に3カ月という期間が多いものの、ステージによっては3カ月間だと短すぎたり、6カ月間だと長すぎるなどといった意見があり、自社にとって最適な期間は業種業態の特性や企業の理解度、保有リソースなどによって異なります。

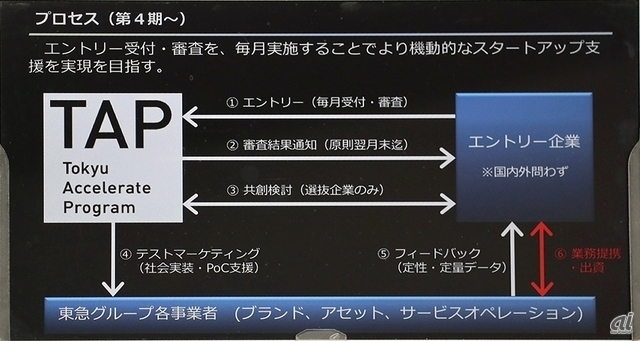

東急グループにおけるアクセラレーションプログラムは、駅や商業施設などのオフラインの既存ビジネスを協業対象とするので、時間や物理的な制約がかかります。そのため第4期からは募集・審査・実装とした期間の制約を廃止し、常時応募を受け付け、事業者間の協議が整えば随時テストマーケティングを実施するというプロセスに変更しました。例えば募集タイミングに間に合わないと、そのアイディアは1年後に見送りとなり、チャンスロス(機会損失)になりかねません。コンサルも万能ではありませんので、事業会社側が自分で考えながら最適なプログラムを組むことでもっと良いスタートアップの支援環境が形成されるのだと思います。

――グループ内での新規事業について教えてください。

定義が難しいですが、我々グループは存在理念として、「美しい生活環境を創造し、調和ある社会と一人ひとりの幸せを追求する」を掲げているため、コンピタンス(技術・能力)から大きく離れたプロジェクトはやっていません。もちろんグループの方向性である「安心・安全」に相反せず、品質を担保しなければならないため、既存事業の周辺領域を対象とした新規事業に取り組んできました。方向性と合致するか確認しているのが、今のテストマーケティングです。

市場の変化に対応できないと企業は衰退していきます。既存のビジネスは高度経済成長期に作られた価値提供の仕組みであり、ほぼ飽和してコモディティ化しています。常にマーケットトレンドの変化に反応し、新しい技術やビジネスモデルと融合していけるように努力しないと、その企業の未来はありません。収益は低く、実装も数年先になるので投資が出来る余裕のあるうちに早めに仕込んでおくことが大事ですし、そこに経営層は理解を示す必要があります。

――新規事業は経営陣が危機を感じないと始まらない?

ええ。特に好業績の企業は厳しいでしょうね。既存事業が安定していれば、そこに注力すればよいと考えてしまいます。例えば消費財メーカーの場合、過去の市場であればマスプロダクション(大量生産)で稼げましたが、今は市場が細分化しているためツラいでしょう。さらにプロダクトライフサイクルが短くなっているため、大規模な設備を用意して対応するという価値観がズレ始めていると思います。大手企業ほどマス化が著しく、厳しい言い方になりますが、現状は苦しむべくして苦しんでいる状態ではないでしょうか。

――起業=新しさが心の源泉ですが、チャレンジする方々にアドバイスを。

自身が取り組んで痛感したのは、「ふと思いつく新規事業はたいてい既に誰かがやっている」ことです。実現されないただのアイデアに価値はなく、だからこそスピード感が重要です。ウォーターフォールで数年後にローンチするのではなく、アジャイルで適時ローンチした方が明らかに失敗の確率は少ないでしょう。リーンスタートアップやアジャイル開発など、事業開発手法の典型的な例ですね。

ただし、鉄道やバスといったスイッチングコストが高く、ライフサイクルも長く、人命にも関わる産業では、いきなり大きなイノベーションを興すのは難しいでしょう。政府の規制緩和などで、少しずつ変化しているのが日本独自のスタイルだと思います。例えばサンフランシスコのようにMobikeが一瞬流行ったと思えば、2018年4月に入ると電動スケーターにシフトするような状況がありました。日本では「ちょっとやってみよう」は許されないので、すべてを一括(くく)りにすべきではありません。

消費財メーカーの例にしても、日本はJIS(日本工業規格)で安全性を担保してきました。この規制を緩めるとデバイスの発火事故など想定しない事故が起きてしまうため、基準や規制を否定はできません。なんでもかんでもグローバルで興っているイノベーションを最善とするのではなく、高度経済成長期に構築された社会インフラや商習慣などから脱却すべく、日本独自のサステイナブルなイノベーションの興し方の“型”を作るべき時期なのかと思っています。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する