食の安全はすべての人にとって重要だ。日本では1910年代に富山県神通川流域で発生したイタイイタイ病などの四大公害にはじまり、1990年代のO157食中毒事件、2000年代のBSE(狂牛病)事件、最近ではマクドナルドの使用期限切れ鶏肉問題やペヤングやきそばへの異物混入事件など、食の安全性に関する問題は世間を騒がせ続けてきた。

一方、インドの食の安全性はどうだろうか。外国人がインドに旅行をすると「ほぼ確実にお腹を壊す」と言われているが、その原因としてはインド料理に含まれる過剰な油やスパイスだけでなく、食材や調理器具の不衛生さも大きいだろう。特に都市部のマーケットで販売されている魚介類には大量のハエがたかっていることが多く、見るからにその鮮度は低い。

インドの市場に並んでいる魚介類は、どのようにして漁港から各都市の市場まで運ばれてきているのか。

大型船による遠洋漁業の場合は、長いと2カ月以上港まで戻らない。そのため、獲った魚は冷凍される。漁港で水揚げされた魚介類は、中間業者による競りの後、アンモニアやホルモリンなどの化学薬品と氷で保存され、都市の卸売市場まで輸送される。消費者や地域のレストランが魚介類を購入する頃には、水揚げから3カ月近く経過していることもある。

インドのコールドチェーンは依然として不整備なままで、氷を節約して魚介類の外見の鮮度を保つために、アンモニアやホルモリンが使用されることも多いが、それらの化学薬品は人体にとって有害で、長期的にはガンや白血病、内臓系の疾患の原因にもなると言われている。

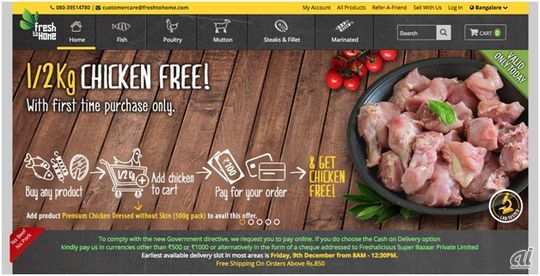

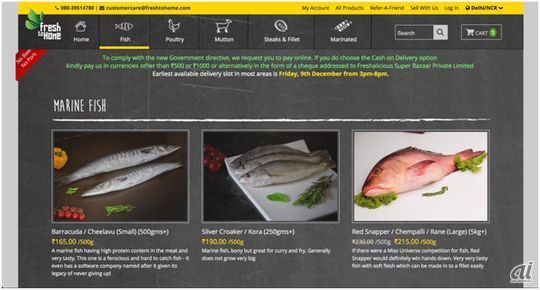

こうした問題を解決し、新鮮な魚介類をインド都市部の家庭やレストランに届けようとしているITベンチャーが「Freshtohome」だ。

始まりは2012年、インド南部の出身で魚介類の輸出会社で働いていたMathew Joseph氏が、「Sea to Home」という魚介類のデリバリーサービスを立ち上げた。しかし、Mathew氏は消費者向けサービスやECサイトの運営に関する知識や経験に乏しく、事業を黒字化できず継続を断念することとなる。

当時、Sea to Homeのユーザーの1人だったのが、大手ソーシャルゲーム会社Zyngaのインド支社の元代表Shan Kadavil氏。突然のサービス停止で、新鮮な魚介類を楽しめなくなってしまったShan氏は、「どうしても新鮮な魚介類が食べたい」と、2015年に同社を退職。そして、Mathew氏とZynga時代の部下たちとともに、魚介類とチキンやマトンなど肉類のデリバリーサービス「Freshtohome」を立ち上げた。

2015年8月にサービスを開始すると、2016年1月にZyngaの創業者であるMark Pincus氏や、Google VenturesのCEOであるDavid Krane氏、Google Indiaの代表でエンジェル投資家のRajan Anandan氏、日本の連続起業家でグノシー元代表、Anypayの創業者である木村新司氏といった投資家陣から事業資金を調達した。

こうした著名な投資家たちが支援している背景には、市場の大きさと成長性がある。インドの魚介類と精肉の市場は約1500億ドル、魚介類だけでも500億ドルを超えており、年間約20%も成長。また、インド人はベジタリアンが多く、魚介類や精肉の消費は少ないと思われがちだが、ライフスタイルの変化と食文化の欧米化により、その消費は年々増加しているのだ。

サービス開始当初こそ、既存の中間業者やサプライチェーン会社の反発にあったが、現在では1000人以上の漁師と家畜農家と契約、5万人以上のユーザーを抱えており、1日あたり平均2000件の注文を受けているという。

Freshtohomeは、ウェブサイトとアプリの両方から注文できる。夕方までに注文すれば、商品は翌日中には配送される。筆者も実際にマグロとアンチョビを注文したが、スムーズに配送され、味も新鮮さも申し分なかった。

恩恵を受けるのは、新鮮な魚介類や肉類を食べたい消費者だけではない。Freshtohomeは中小規模の漁師や家畜農家と契約をしており、彼らはアプリで生産品を競りに出せる。中間業者を排除しているため、生産者たちの収入も増えるのだ。

経済成長とともに中間層が増加し、安全で健康的な食への需要が高まっていくインドにおいて、Freshtohomeはますます重要な役割を果たしていくだろう。

(編集協力:岡徳之)

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する