大切そうではあるけど今は創業期、プロダクトをしっかり作って早くユーザーを獲得することが大事。もう少しいろいろ余裕が出てきたら考えたい――。

特許の優先順位はどうしても下がりがちなのですが、こうして後回しにしてしまうことで特許制度を活用するタイミングを逃しているケースが少なくありません。その一方で、「Amazon」も「Uber」も「Square」も(第1回)、最近の日本の事例では大型資金調達が報じられている「Metaps」も「Origami」も、特許出願のタイミングをきちんと押さえていて、しっかりとした対応が取られています。

タイミングのほかにも、リソースの限られたスタートアップが特許制度を活用するためには「いつ」「何を」すべきなのかを正しく理解することが大切。そこで、起業するなら理解しておいてほしい、特許制度を活用するためのポイントをクイズ形式で取り上げます。

連載をお読みいただいている方にとっては復習ですね。解説していない内容もありますが、正解は選べるようになっています。少し考えながら読み進めてみてください。

個人でも法人でも、いずれも特許出願の出願人となることができますので、起業前に創業者が個人として出願しておくことが可能です。ですので正解は『1』、特許出願は起業前でもできます。この際には、会社設立後に創業者から会社に権利を譲渡することをお忘れなく。

2は、「いつでも」申請できるという点が誤りです。自社の技術であっても、特許を受けるためには申請を完了した時点で世界中で新しいことが求められます。ですので、プレスリリース、プロダクトのローンチなど、ビジネス上のイベントがあるようでしたら、例外規定もあることはあるのですが、必ずそうしたイベントの前に申請を完了させてくださいね(第2回、2ページ)。

3は、「申請したら」という点が誤りです。申請をしても、特許庁で審査を受けて特許権が成立しなければ他社に対して権利行使はできません(第2回、2ページ)。

特許出願後にどのタイミングで審査を受けて特許権を成立させるかは特許(特許出願・特許権)をどのように活用して会社の価値を高めていくのかという戦略的な判断になってきますので(第2回、2ページ・3ページ)、1は誤り。無意味に急いで審査を受けているケースもみかけます。

特許権を取得できてもそれだけで技術を独占することはできません。あなたがある発明について特許権を保有しているということは、他社は、あなたの許可がなければ同じ発明を用いることができないということを意味します(第1回、第3回)。

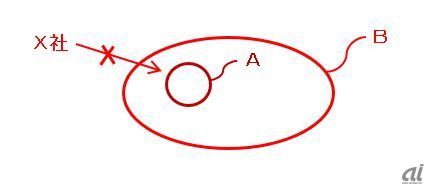

ここは分かりにくい点なので少し解説します。特許権は他社の行為に制約を課す権利(排他権)であって、貴社の行為を自由にするものではありません。「柵」をイメージしてもらうと分かりやすくなります。たとえば貴社Xが自社技術について特許権Aという柵を持っていても、他社Yが特許権Bという柵を有する技術も使われているような場合には、柵Bの中に入ることができない、つまり、自由に用いることはできないのです。

回りくどい言い方になってしまいますが、特許権は他社を排除することによって自社技術に対する独占の獲得を助ける有力な手段ではあるのですが(第5回)、それ自体が独占を許すものではないのです。これは、商標の場合にはあなたの会社がプロダクト名について商標権を有していればその使用を独占できることと大きく異なります。

正解は『2』です。

3は、権利行使以外にも特許権の価値はあるため、誤りです。もちろん、他社に権利を行使して模倣を止めることが本来的な価値ではあります。しかし、権利行使までいかなくとも、いくつもの価値を特許権は与えてくれます。

特許権を持っていれば、あるいは特許出願をしていれば、他社は模倣に慎重になりますのでさまざまな場面で情報開示をより安心してできますし(第1回、第8回)、他社とのアライアンス交渉などにおいて交渉前から自社が持っていた技術をはっきりとさせて他社の機密情報が流入してしまうコンタミの問題を回避することもできます(第10回)。

また、資金調達の際のバリュエーションにも効いてきますし(第4回)、特許権を取得するプロセスの中で他社特許に対する感度も自然と高まり、特許訴訟に巻き込まれて企業価値を大きく損なうリスクも抑制してくれます(第6回)。

特許制度はプロダクトを現に製造したことを要求していません。まだプロダクトが完成していないコンセプトの段階でも特許出願が可能です(第11回)。ですので、1は誤り。ただし、申請書類には他社がみて申請対象の発明を実際に用いることができる程度の詳細を記載することが必須で、その程度は技術分野によって異なります。

2は、いろいろと誤解の多いところなのですが、誤りです。大学における基礎研究から生まれた発明を特許出願する場合のようにビジネスモデルとは関係なく純粋に技術を模倣から保護する場合もあります。

しかし、今まで満たされていなかったニーズを新しいアプローチで解決することを目的とするスタートアップの開発から生まれた発明を特許出願する場合には、「顧客の課題は何なのか」「それはどのように解決されるのか」というビジネスモデルの根幹と切り離すことができません(第2回、第7回)。ビジネスモデルを模倣から保護し、その優位性を維持することこそがスタートアップにとっての特許制度の使い方といえます。

正解は『3』、特許制度はグローバルに統一されていません。グローバルに権利化を図る上で各国に特許出願する負担を軽減する制度はありますが、最終的には各国の特許制度は互いに独立しているのが現状です(第9回)。

連載でのこれまでの説明に若干の補足を加え、振り返りもかねて説明してみました。いかがでしたでしょうか?

ご質問がありましたらLINE@で。

大谷 寛(おおたに かん)

弁理士

2003年 慶應義塾大学理工学部卒業。2005年 ハーバード大学大学院博士課程中退(応用物理学修士)。2014年 2015年 主要業界誌二誌 Managing IP 及び Intellectual Asset Management により、特許分野で各国を代表する専門家の一人に選ばれる。

専門は、電子デバイス・通信・ソフトウェア分野を中心とした特許紛争・国内外特許出願と、スタートアップ・ベンチャー企業のIP戦略実行支援。

Twitter @kan_otani

CNETの連載ご覧いただいた方を対象にLINE@で初回相談受付中。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する