2007年の情報通信白書では、初めて情報通信産業(ICT)のベンチャー企業に関する調査が行われた。ここでは、ICTベンチャーの現状、取り組むべき課題が浮き彫りになっている。

白書では、1994年以降に設立され、1999年以降に上場した企業のうち、情報通信産業に分類される企業、およびインターネットがなければ成立しないビジネスを中核とする企業をICTベンチャーと定義。この定義に当てはまる185社について調査した。

1994年以降に設立され、1999年以降に上場した企業は全部で461社あり、ICTベンチャーはこのうちの約40%を占める大きな存在となっている。また、上場した年別の数を見ると、1999年はわずか2件しかなかったが、2006年には42件と大きく増加している。ICTベンチャーの内訳はハードウェア関連が23社、ソフトウェア、システム開発関連が82社、インターネットビジネス関連が72社、通信関連が8社となった。

一方、これらの企業の資本構成を見ると、主な出資者は個人、もしくはICT企業となっている。2006年におけるICTベンチャーの持ち株比率を見ると、個人が49.2%、ICT企業が20%で、ベンチャーキャピタルは3.8%しかない。さらに販売先もICT企業が60.5%を占める状況で、取引先がそのまま株主になるケースも多い。こういった企業は資本面で安定する一方、安定した取引に安住してしまうことで成長面での懸念も予想される。

ベンチャーキャピタルの状況を見ると、米国に比べて投資額が少ないことがわかる。日本のベンチャーキャピタルの年間投資額は2006年で23億円。米国の293億円にくらべて10分の1程度の規模だ。GDP比で見ても、2005年で日本が0.04%に対して米国は0.18%と多く、日本でベンチャーキャピタルの存在感はまだ薄いことがわかる。アーリーステージの資金は少なくないが、エクスパンションと呼ばれる事業拡大時期の資金が特に少ないようだ。

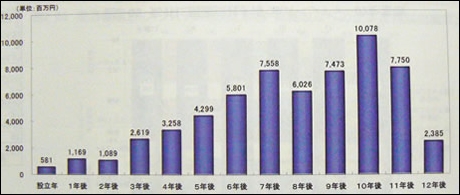

1社あたりの平均売上高を見ると、設立7年後までは順調に売上高が増加し、その後落ち込みが見られるものの、10年後に売上高のピークを迎えている。平均営業利益額については、ITバブルの崩壊で2002年には6600万円の赤字となったものの、2006年には10億8500万円となり、順調に増加している様子がうかがえる。

設立後経過年数からみたICTベンチャー1社あたりの平均売上高(出典:ICTベンチャーの実態調査と成長に関する調査研究)

設立後経過年数からみたICTベンチャー1社あたりの平均売上高(出典:ICTベンチャーの実態調査と成長に関する調査研究)白書を担当した総務省 情報通信政策局 情報通信経済室長の井上和義氏はベンチャーが担うべき役割について、2つの点を挙げる。

1つは新たなICTの担い手としての位置づけだ。日本のICT企業では、総合電機企業に代表されるように1社で幅広い製品やサービスを手がける場合が多い。こういった企業はリスク分散ができており、環境の変化などにも耐えられるほか、さまざまな技術を組み合わせて強い製品を作れる特徴を持つ。しかしその一方、大きなリスクを取って特定の分野に集中投資することが難しい。一方、欧米ではMicrosoftやIntel、Cisco Systemsのように1つの分野で特化した強みを持つ企業が多い。今後、こういった企業との競争が激しくなる中で、「同じような形で戦えるのはベンチャーしかない」と井上氏は話す。

しかし、統計を見ると日本のICTベンチャーは国内の大手ICT企業と資本的にも取引的にも強く結びついているところが多い。こういった内向きの姿勢では、海外企業と戦っていくことは難しい。「日本版Microsoftのようなところが2〜3社出てくれば状況も変わるだろう」と井上氏は期待を寄せた。

もう1つのベンチャーの役割は、新たな製品、サービスの提供者としての役割だ。大企業では難しいニッチな分野も、ベンチャーにとってはチャンスになる。たとえば現在日本で利用が進んでいないマーケティングや商品開発に役立つようなICT製品、サービスが出てくれば、結果として国内の企業全体の競争力向上につながる。「こういった分野で日本のベンチャーが中核になって欲しい」(井上氏)

「最先端の技術は必ずしも必要ない。ちょっとしたアイデアで市場を開拓して欲しい」(井上氏)

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する