本誌CNET Japanは、2023年10月23日から計9日間に渡り、オンラインイベント「FoodTech Festival 2023」を開催。「フードテック最前線、日本の作る、育てる、残さないが変わる」をメインテーマに、テクノロジーの力で日本の食産業の未来を切り拓く自治体や企業の取り組みを紹介した。

ここでは、トヨタテクニカルディベロップメントによる、自動車開発業務で培った技術を応用した畜産DXに関するセッションの内容をお届けする。

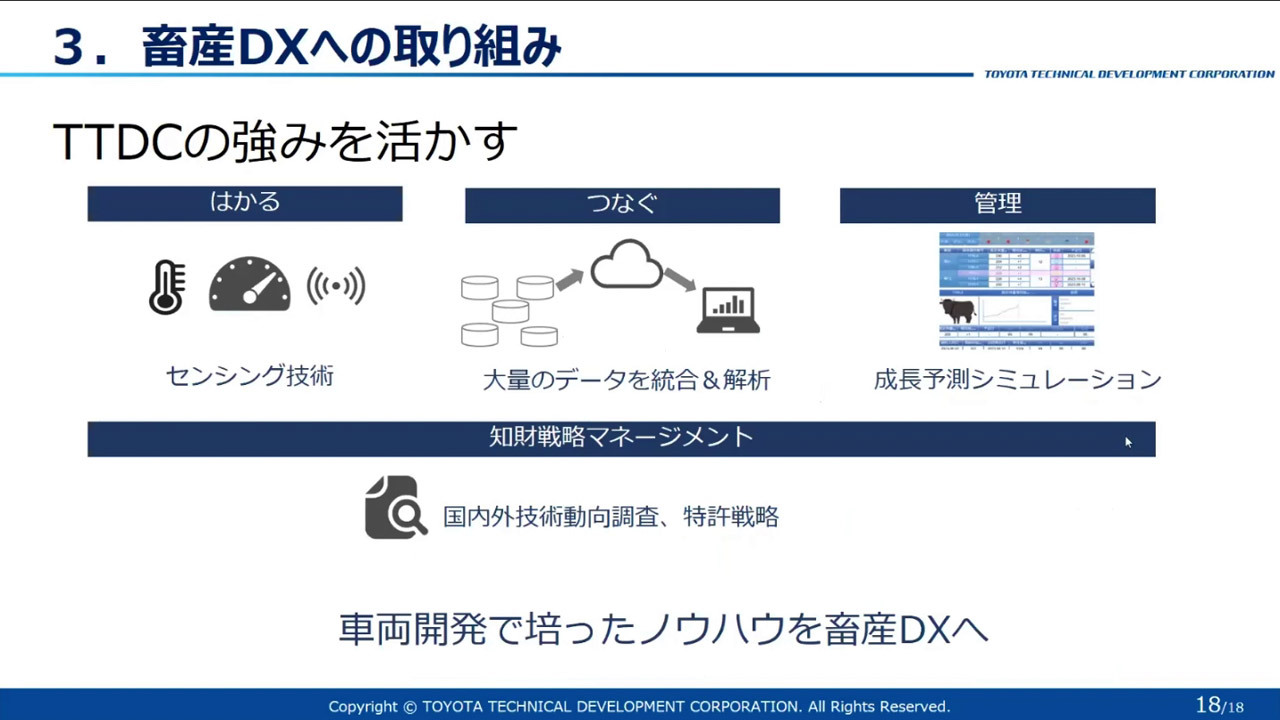

トヨタ自動車の子会社であるトヨタテクニカルディベロップメントは、これまで主にIP事業と計測シミュレーション事業の2つを主軸に展開してきた。IP事業ではトヨタ自動車が生み出した知的財産を守るとともに、今後の技術開発の方向性に関わる知的財産戦略の提案も担う。また計測シミュレーション事業では、車両に搭載する電子制御システムのデータを解析するためのツール開発を行っているほか、仮想空間で現実に近い環境を再現するデジタルツインをはじめとするシミュレーション技術なども提供している。

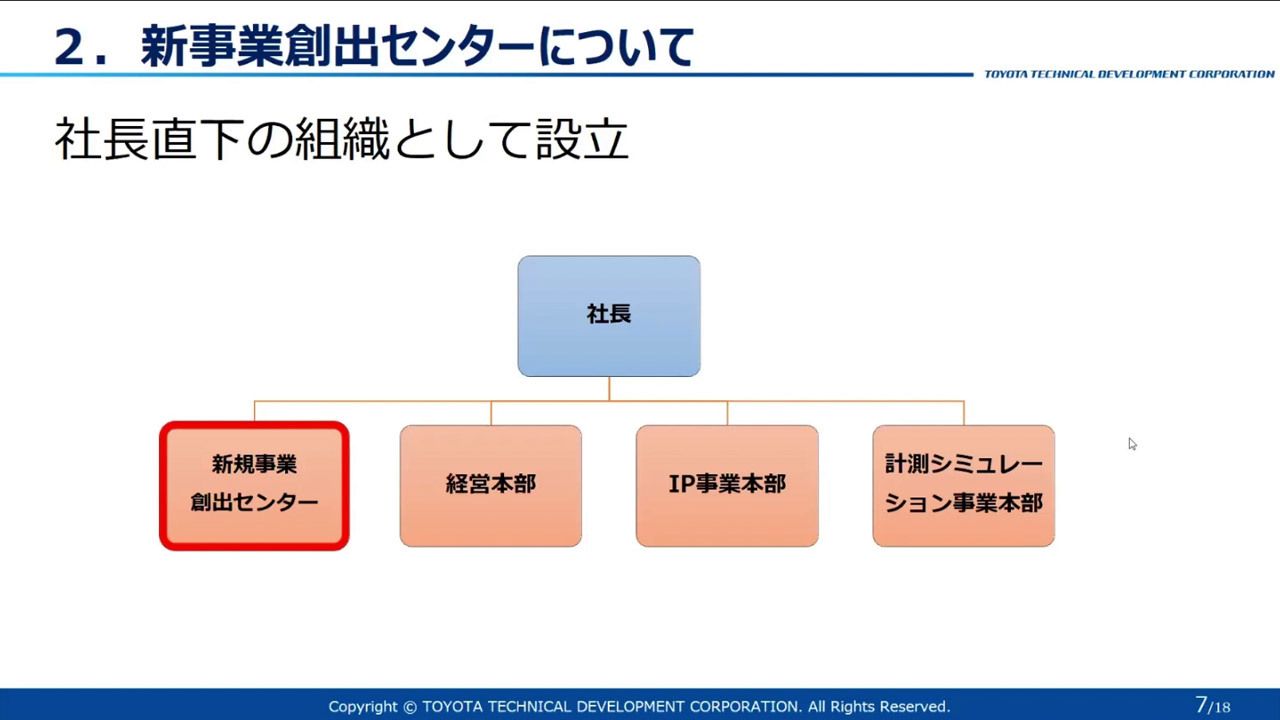

これらの事業により安定的なビジネスを続けてきた同社だが、自動車業界は現在「100年に一度の大変革の時代」を迎えている。その危機意識から「変革に挑み、新たな領域での成長の可能性を探る」ため、3つ目の柱となる新たな事業の創出を目指す「新事業創出センター」という部署を2021年6月に発足した。

当初から社会課題の解決を主眼に取り組み始め、新たな技術と新たな領域で新規事業を創出できないか検討したもののアイデアで終わってしまい、新規事業創出の活動が停滞気味に。しかし、今回モデレーターを務めた大野氏との出会いをきっかけに日本の「食の課題」を知り、そこで自社技術を応用できそうなイメージがつかめたことから、具体的なプロジェクトが進み始めたという。

同社が「食の課題」に本腰を入れることにした背景には、世界的な食料不足の懸念がある。2050年には全世界の人口が94億人に増加が見込まれ、新興国などの経済発展もあって食料需要は2010年比で1.7倍に膨れ上がる見込み。そんななか日本の2023年現在の食料自給率は38%と、先進国の中でも最低水準だ。大半を輸入に頼っていることになり、世界的な農作物の不作だけでなく各国の政情不安といった要因により、国内の食料確保がままならなくなるリスクもある。

特に日本の畜産は、飼料自給率が25%(2021年)とさらに輸入頼みになっているのが実情。畜産経営における飼料コストが占める割合は34~50%と大きく、しかもその飼料価格は年々上昇し、この2年で約2倍にまで高騰しているとのこと。

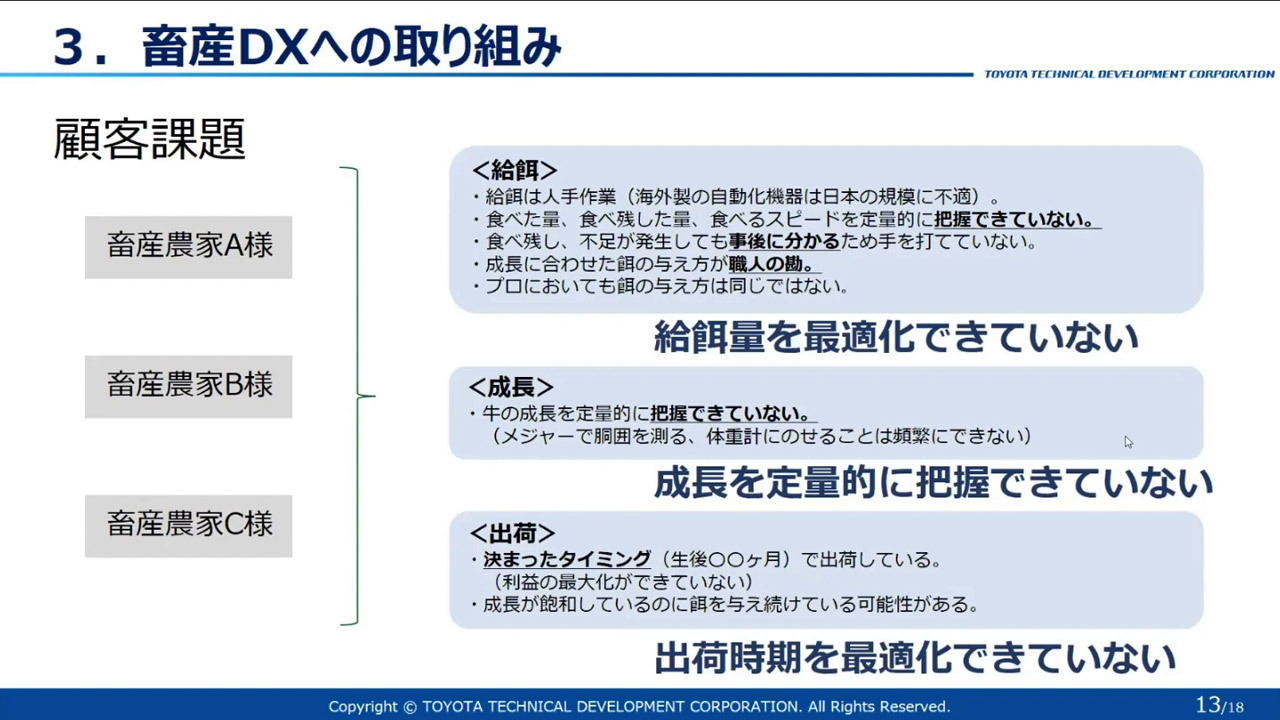

同社では、これらのデータから仮説検証を行うだけでなく、各地の畜産農家に実際に足を運びヒアリングを行って仮説の深掘りを進めてきた。結果、いくつかの解決すべき大きな課題が見えてきた。1つは「給餌」。たとえば牛に与える餌の量や頻度について定量的に把握できていないため、「牛の成長に合わせた餌の与え方が勘に頼ってしまっており、給餌量が最適化できていない」という。

また、「牛の成長についても定量的に把握できていない」と山内氏。大きく成長した牛を計測する作業は重労働で、人の手で頻繁に測ることが難しい。牛は個体ごとに成長速度が異なり、ある大きさになるとそれ以上餌を与えても成長しない可能性があるが、成長度合いにかかわらず「生後何カ月だから出荷する」といった基準での判断になってしまっているのだという。

つまり、出荷時期が最適化できていないだけでなく、「畜産経営において餌代の影響が極めて大きいのに、成長が望めない牛にも餌を与え続けることによる無駄が生じている」という可能性がある。これらのことから「給餌の最適化ができれば、畜産農家の経営状態を好転できるのではないか」という考えにも至ったという。

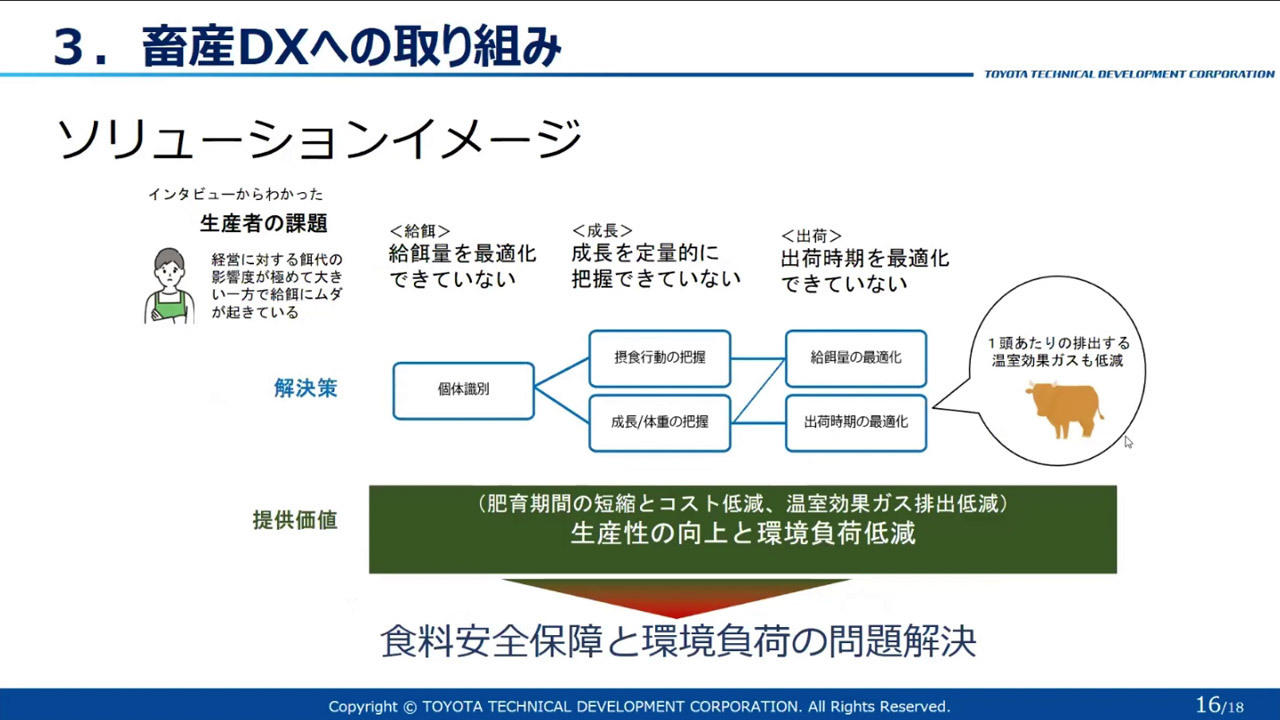

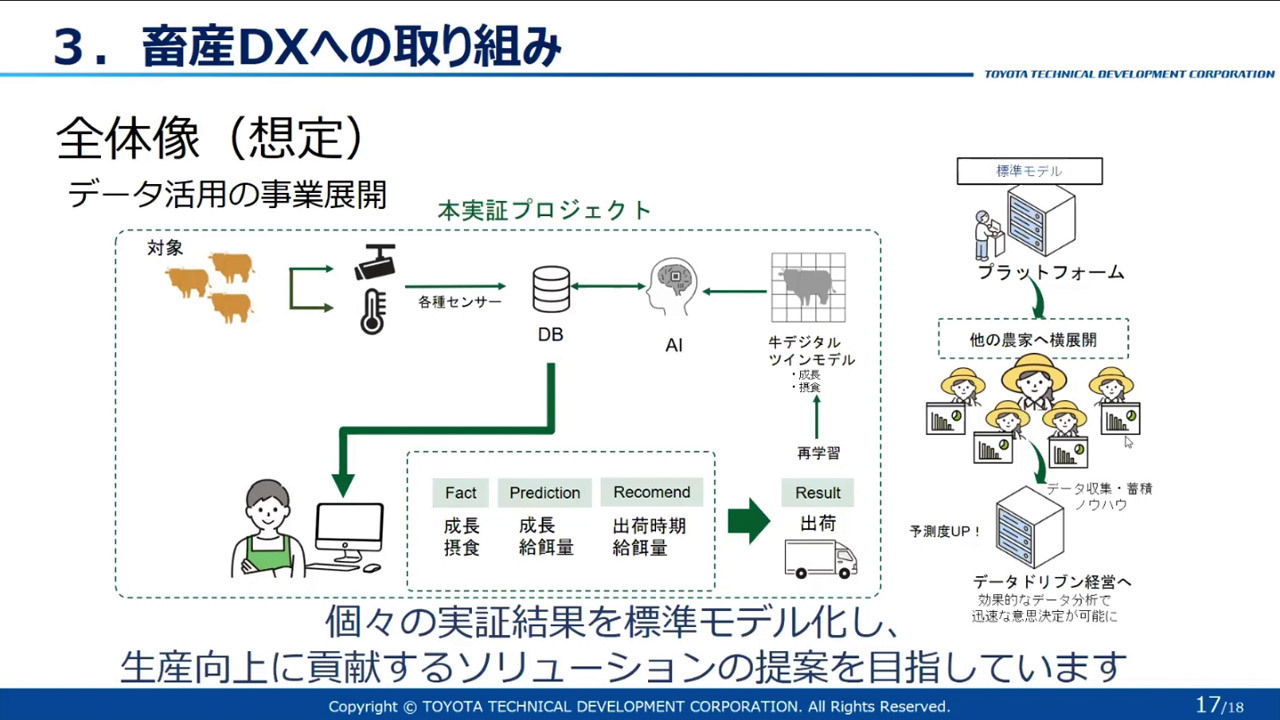

牛が食べている餌の量や牛の成長を定量的に把握できていないというこうした畜産農家が抱える課題に対し、同社は「非接触で、牛の個体識別と成長を定量的に把握する」仕組みを構築することで解決しようとしている。たとえば牛をカメラやセンサーで分析して随時データを取得し、AIなどで解析することによって「牛の成長モデル」を作り出すことを考えている。

これにより、生産者自身で「牛がどれだけ成長しているのか」「餌をどれだけ食べているか」が把握でき、「成長の度合いに応じた給餌量」を推定できるようになるとしている。結果として出荷時期を早めることができれば給餌の無駄がなくなり、牛が排出する温室効果ガスの低減にもつなげられると見ている。

モデル化ができた後は多くの畜産農家に横展開し、「データ収集して予測精度をアップさせ、データドリブンの経営を畜産農家さんに提供」する予定。そのなかで同社がこれまで磨いてきた「センシング技術」「大量のデータを統合・解析する技術」「シミュレーション技術」が活きると考えている。

同社のようにすでに柱となる事業がいくつかあるなかで、全く異なる分野の新規事業を開発しようというマインドに企業自らが変えていくのは簡単なことではない。それについて宮川氏は「社長直轄組織として立ち上がったこと」による「意思決定の速さ」が新規事業開発の推進力の1つになったと語る。もともと技術開発がベースにある会社であるため、経営陣の新たな技術開発に関するチャレンジへの理解が高いことが助けになったが、それに加え役員会議が毎月実施されており、社長から少しずつ情報を出していくことで役員に認知してもらえたことも、新規事業を本格的に進めていくときのコンセンサスを得るうえで効果があったのではないかと考えている。

速さだけでなくフットワークの軽さの面でも「社長直轄」であることは有利に働いた。新事業創出センターが立ち上がった直後の1年目は、社内ビジネスコンテストの事務局運営などを手がけながら、自ら社会課題解決を目指すアイデア創出に力を入れてきたものの、すべて「企画書で終わった」と宮川氏。自分たちだけでは事業立ち上げまでには至らなかったという反省から、「新規事業創出のプロ(大野氏)のアドバイスをお願いしてみよう、と社長直下で意思決定できた」のも大きかったという。

以前は新しい技術で新しい領域へチャレンジしたいという思いの強さから「自社の強みである技術はいったん忘れよう」という方針になり、それがかえって事業創出を阻む原因になっていた。それに対しては大野氏から「どんなアセットがあるのかを一度まとめることは無駄にはならない」とのアドバイスがあり、昨今のフードテックや食における課題において、同社が持つ計測とシミュレーション技術を活用できる可能性が見えてきたのだという。

さらに大野氏からは国や自治体が主導する支援事業への応募も勧められた。そこで、デジタル関連技術によって地域課題解決を図る愛媛県の支援事業「トライアングル愛媛」や、食に関する社会課題の解決などを図る農林水産省の「フードテックビジネス実証事業」に応募。それらに採択されたことで、新規事業として進めていくにあたっての自信へ繋がったとも宮川氏は振り返る。

新規事業開発に対する社内の理解促進を図る活動も重要と考え、社内向けの情報発信による「インナーブランディング」も継続的に行っているという同社。現在、畜産DXを目指す取り組みは技術検証の段階にあり、比較的若い世代のITリテラシーが高い生産者の協力を得ながら進め、将来的には世代や知識に関係なく扱えるソリューションとして作り上げつつ、畜産以外の分野への応用も視野に入れている。今後、自動車開発の技術が畜産を含む農業や、漁業など一次産業をどのようにDXしていくのか、注目したい。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

ビジネスの推進には必須!

ビジネスの推進には必須!

ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画

今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス

CES2024で示した未来

CES2024で示した未来

ものづくりの革新と社会課題の解決

ニコンが描く「人と機械が共創する社会」

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「当たり前の作業を見直す」ことでパレット管理を効率化--TOTOとユーピーアールが物流2024年問題に挑む

「当たり前の作業を見直す」ことでパレット管理を効率化--TOTOとユーピーアールが物流2024年問題に挑む

ハウスコム田村社長に聞く--「ひと昔前よりはいい」ではだめ、風通しの良い職場が顧客満足度を高める

ハウスコム田村社長に聞く--「ひと昔前よりはいい」ではだめ、風通しの良い職場が顧客満足度を高める

「Twitch」ダン・クランシーCEOに聞く--演劇専攻やGoogle在籍で得たもの、VTuberの存在感や日本市場の展望

「Twitch」ダン・クランシーCEOに聞く--演劇専攻やGoogle在籍で得たもの、VTuberの存在感や日本市場の展望

Meta詐欺広告「激減を確認」「やればできることの証左」--対策に動いた自民党、小林議員に聞く

Meta詐欺広告「激減を確認」「やればできることの証左」--対策に動いた自民党、小林議員に聞く

3年目を迎えた三菱地所のCVC「BRICKS FUND TOKYO」--2%を見つけ出す投資戦略とは

3年目を迎えた三菱地所のCVC「BRICKS FUND TOKYO」--2%を見つけ出す投資戦略とは

OKIが両立する生成AIの積極活用とセキュリティリスク対策

OKIが両立する生成AIの積極活用とセキュリティリスク対策

中堅・中小企業のDXを阻む予算よりも深刻な課題とは--経産省が支援へ

中堅・中小企業のDXを阻む予算よりも深刻な課題とは--経産省が支援へ

天王洲をスタートアップが集う実験島に--寺田倉庫がビジネスイノベーションプロジェクトを行う狙い

天王洲をスタートアップが集う実験島に--寺田倉庫がビジネスイノベーションプロジェクトを行う狙い

Uber Eatsで処方薬を配達、安全性は大丈夫?--Uber Eatsとメドレーに聞く

Uber Eatsで処方薬を配達、安全性は大丈夫?--Uber Eatsとメドレーに聞く