2022年は、観光庁が『「新たな旅のスタイル」に関する検討委員会』を名称変更したことや、経団連による「企業向けワーケーション導入ガイド」の発表など、ワーケーションにとって潮目となるニュースが目立つ一年だった。

ワーケーションがより身近になる一方で、入国緩和や円安に伴い、国内だけでなく海外からの観光客の揺り戻しが予想される2023年は、特に受け入れ地域にとって選択の年となりそうだ。

2022年のニュースを振り返る前に、まずここ数年のワーケーションの動きについて改めて確認しておきたい。

コロナ禍真っ只中の2020年7月、ワーケーションは「観光促進の一環」として大々的に取り上げられた。時の官房長官だった菅義偉氏の会見で「ワーケーション」という言葉を知った方も多かっただろう。

2021年には「新たな旅のスタイル」促進事業として5億400万円ものワーケーションに関する予算が計上された。国や自治体、旅行業界が熱心にワーケーションに関する企画を実施したり、コワーキングスペースを作ったりといった動きが見られるようになる。

一方でターゲット設定が不十分だったり、「何のためにワーケーションを行うのか」といった議論が地域の中でできていなかったりして、「箱だけ作ったが人が来ない」「補助をやめたらリピーターが来なくなった」といった話も多く聞かれた。

またこの時期は「ワーケーション=Vacation要素が必要」「一部の人が実践できるキラキラした世界」というイメージが世間に流布していた。こうしたイメージの先行が、企業からワーケーションを遠ざける一因となっていたのも事実だろう。

こうして迎えた2022年は、国、自治体、企業いずれにとってもワーケーションを考える上で節目の年となった。

とりわけ、観光庁が2020年度から進めていた「新たな旅のスタイル」促進事業の名称を変更したことは、日本のワーケーションにとって大きなニュースの一つだろう。3月17日に行われた第6回検討委員会では、ワーケーションが単なる観光施策ではなく、テレワークの延長線上にある、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方に対する取り組みであることが明示されたのだ。

7月19日には一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)が「企業向けワーケーション導入ガイド」を発表。ワーケーションをテレワークの延長線上にある「場所にとらわれない働き方の1つ」と捉え、その効果や導入における留意点、企業事例を紹介。これまで及び腰だった大企業にワーケーションのメリットと可能性を強く印象づけることとなった。

両者に共通しているのは、「柔軟な働き方」の選択肢としてワーケーションを捉えていることだろう。ワーケーションを特別視するのではなく、在宅勤務やサテライトオフィスと同様に扱っていることが、これまでの一般的な風潮とは異なる点と言える。

時を同じくして、7月には通信大手のNTTの発表が大きな話題となった。在宅勤務を基本とし、出社を出張として扱う新ルールを公表したのだ。ここには居住地に関する制限の撤廃も盛り込まれている。

同社が9月28日に発表した「新たな経営スタイルへの変革について」には、リモートワークを基本とした働き方改革や、組織の地域分散などが明記された。ここには「ワーケーション」という言葉は登場しないが、居住地を制限しないことや出社を基本としないといった点は、まさに「柔軟な働き方」の選択肢を増やすという点で、観光庁や経団連の動きに近しいといっていいだろう。

受け入れ地域もまた、ワーケーションを取り巻く変化を敏感に感じている。

2020年6月から新潟県妙高市で、子どもとともに楽しむ親子ワーケーションなどの受け入れを行っている妙高ワーケーションセンター。ここでワーケーションコーディネーターとして活躍する竹内義晴氏によると、活動当初に比べて参加者の層に変化が現れ始めているという。

2022年の春に行った親子ワーケーションの参加者は、「親子ワーケーション」というキーワードに敏感な経験者が多かった。保護者の職種もフリーランスや経営者、ワーケーションに関連する業務に携わる方が大多数を占めていた。

しかし同年8月に行った際には、親子ワーケーション初心者の会社員がほとんどという状況に。これまで一部の人のものと思われがちだったワーケーション利用者の裾野が、少しずつ広がり始めていることを実感しているという。

また、ワーケーションが「越境学習」という文脈で捉えられるようになってきたことも実感しているという。実際に筆者の周りでも、企業で導入する場合には研修や社内合宿、人材育成といった形でワーケーションを取り入れているところは少なくない。新たなイノベーション創出やビジネスチャンスを得るなど、企業がワーケーションを会社の成長の種と捉え始めている兆しと言えるかもしれない。

こうした流れを受けて迎えた2023年は、観光庁や経団連の提言が少なからず企業の背中を押し、ワーケーションが「柔軟に暮らし、働くための手段」として広がりを見せる年となるだろう。少子化や働き手不足が待ったなしの状況であることも、少なからず導入企業増加の一因となることが予想される。

また観光庁はワーケーションを含む「新たな交流市場の創出事業」として6億4000万円を予算計上しているほか、インバウンドでもワーケーション関連の予算を組み込んでいる。

しかし受け入れ地域にとって、2023年は選択を迫られる年になりそうだ。

ワーケーションは観光と違って、短期で結果が見えづらい。そのためワーケーション施策を取りやめたり、規模を縮小したりする自治体も増えてくるのではないかと筆者は考えている。

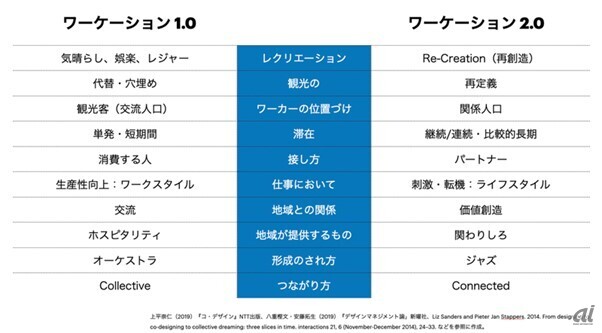

ワーケーションなどの研究を行う関西大学社会学部教授の松下慶太氏が提言するワーケーション2.0では、ワーカーの位置づけを関係人口、接し方をパートナーとしている。

地域との関係が深くなるからこそ、ワーカーは何度もその場所を訪れ、ときには長期滞在するようになる。観光客ほど人数は多くないが、地域に深く関わることで、その地の産業や課題に関わり新たなイノベーションが創出されるというのが、ワーケーションを受け入れる地域側の1つのメリットになる。

しかしこうした成果は、中長期的な視点を持たなければ見えづらく、また観光客に比べて関われる人数も限られる。国内観光客だけでなく、インバウンドも徐々に回復していく中で、特にかねてから観光で盛り上がっていた地域だと、ワーケーションに取り組むよりも観光に力を入れたほうが結果が見えやすい。

インバウンドという点では、海外ワーケターの流入も忘れてはならない。地域の方々との交流を大切にする日本のワーケーションとは異なり、海外はそうした気質が少なく、1カ月以上滞在することも多いなど、国内とは異なる対応が必要になる。

そもそもワーケーションはコロナ禍に落ち込んだ観光の代替ではないが、このままワーケーションに力を入れるのか、観光に振り戻すのかが問われる1年になるだろう。

一方で筆者は、「ワーケーション」という言葉自体が意識して使われなくなっていく最初の年になるのではと考えている。これは「ワーケーションをする人がいなくなる」という意味合いではない。企業はより決裁を取りやすい言葉に、受け入れ側は利用者がとっつきやすい言葉に置き換えていくだろうということだ。

ワーケーションはWorkとVacationの造語だが、企業からするとVacationという言葉が含まれているだけで社内決裁の壁は高くなる。実際にワーケーションを社内で実践しようとする企業からは、テレワークやリモートワーク、研修や開発合宿といった言葉のほうが、たとえ内容が同じでも通しやすいという話を聞く。

またワーケーション関連サービスを提供している企業も、ワーケーションという言葉を使わないほうが、特に企業に対して売りやすいという。ワーケーションの本来の効果を実感しているからこそ、その名を冠することなく利用する。これは真の意味でワーケーションが社会に浸透し始めている証拠なのかもしれない。

筆者はさまざまな自治体やコミュニティと関わらせていただいているが、ワーケーションの受け入れや実践モデルとなるような地域や企業は、ワーケーションを手段と捉え、一般に知られるようになる前から軸をぶらすことなく同様の取り組みをおこなっている。働き方の一環としてワーケーションが捉えられるようになった2022年は、ワーケーションが「コロナ禍における観光代替の飛び道具」ではなく、個人や企業、そして受け入れ地域がその価値を改めて考え、継続的な施策にすべきか、そのためにはどうすればいいのかを真剣に考え始めた年と言えるだろう。

2023年はワーケーションという言葉にとらわれず、受け入れ側は「なぜワーケーションを受け入れるのか」、実践企業や個人は「なぜワーケーションをするのか」を問えるかどうかが大きく道を分けるのかもしれない。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する