2月21日から3月4日にかけて、CNET Japan Live 2022がオンラインで開催された。今回のテーマは、「社内外の『知の結集』で生み出すイノベーション」。本稿では、初日に実施したYKK AP 事業開発統括部統括部長の東克紀氏の講演「『社員の副業化による企業活性』 ~企業と社員が協働で新たな事業を創る~」の様子をお伝えする。モデレーターは、CNET Japan編集長の藤井涼が務めた。

東氏はYKK APで商品開発技術者、セールスエンジニアなどを経て、2015年に経営企画室の事業開発部長として組織を横串しでまとめ、さまざまな取組みを推進した。2016年には、同社の商材である窓やドアなどの建材に技術革新を持たせて、未来窓や未来ドアとしてコンセプトモデルを企画、実装していく「未来窓プロジェクト」を開始、現在は神奈川県真鶴町に住宅業界の課題である職人不足や企業人の新たな生活、働き方への提案として「HIL真鶴の家」をリリース、自らもそこで二拠点生活の実体験を積んでいるという。

そして東氏は現在、自らが育ててきた事業を組み合わせ、新たな住宅販売の事業モデル「HiL(ハイル)ビジネス」を考案。自社から出資を受けて設立した同事業を運営するベンチャーの取締役を務め、兼業で働いている。こういった東氏の活動はメディアに広く注目されており、その過程で事業開発統括部もメンバーは14人に拡大し、現在では事業の起案をする事業企画部と社内へ落し込みをする事業開発部に役割を分けて活動している。

東氏が新規事業を進める際には、基本的に外堀から埋めていく形をとる。「今日も人事部門に相談せずに社員の副業化などと言ってしまっている。よくやって来られたなと思うくらいの進め方をしてきた」(東氏)。ただそれは、出過ぎた杭は打たれないと称される強い人間性に因るところも大きいものの、本質的には大企業の“新規事業あるある問題”への対策である。そこで東氏は、目立つ案件と地味で重要な稼ぐための事業開発を並行して進めるという戦略を用いている。

「大企業の場合、決定権を持つ上層部ほど起業経験がないので、失敗が許されない風土になる。20社のうち1社当たれば大成功という世界なのに、そこを理解していない人が多い。だからいきなり事業を立ち上げるのではなく、まずは目立つ案件で攻める」(東氏)

その目立つ案件の第1弾が、未来窓プロジェクトである。同プロジェクトで東氏は、カメラやセンサー、ディスプレイなどを組み込んだ「未来窓」や、顔認証やAI学習機能、IoT・見守り機能などを実装した「未来ドア」を開発している。

「売らない商品を出していくことが当初社内では課題になったが、自動車メーカーがコンセプトカーを発表するように、窓業界も未来の窓やドアを世に出してもいいのでは?という理解を得て、社員の活性化も含めてプロジェクトを進めてきた」(東氏)

2021年には、コロナ禍での人々の働き方の変化への対応と、建設業界が抱える職人不足、職人の高齢化問題の解決を目的として、木造軸組み工法と、YKK APが開発した窓・壁一体型の「未来パネル」によるパネル工法を組み合わせ建設する家づくりを提案。「衛生強化」「職住近接」「二拠点居住」「スマート化」をコンセプトとしたモデルルーム「真鶴の家」を公開している。

実際にこれらの目立つ案件が世の中に注目され、東氏自身のキャラクターも相まってビジネストレンド系のテレビ番組やイベント、メディアから次々と声がかかるようになった。その結果大いに目立ち、外部から認められる、つまり外堀を埋めるという形で自身の活動の正しさを証明する形になっている。

「新規事業はすぐにお金は生み出せない。そこをどう予算を取りながら事業化の入り口や事業の卵を作っていくかを考えて、組織長が目立ちながら部下を救うような形をとっている。目立ちながら会社に期待感を持たせて予算を取りつつ、裏側ではお金を稼ぐ事業を2年くらいの範囲で進めている」(東氏)

そのほかに大手企業の新規事業における課題としては、「事業化全体プロセスの制度および教育の仕組み不足」と、「イントレプレナー(社内起業家)の不足」という2つの問題があると東氏はいう。同社のような長年の事業実績がある大企業には、「どうしても草食系人材が集まりやすく、新規事業を始めようといっても外を向いた人間が少なく、外から情報を得て事業化しようというパワーがある人が今の人事制度では生まれにくい」と課題を挙げる。

そのため、担当者を選ぶにあたってはMBAなど知識武装で評論家に徹してしまう人は避け、発案し動くことができる人材を集めることがポイントになるという。現在同社では、起案を担当する事業企画部には東氏が外部から招いた人材を中心に7名が在籍し、事業開発部には社内から集めた「やる気のある」(東氏)7人が在籍。後者の7人は来年度から事業部に移り、いよいよ新規事業運営のフェーズに入っていく。

その際に東氏が目指すのが、新規事業のショッピングモール構想である。自らが起案した事業をYKK APというショッピングモール内の1店舗として位置付け、その店主となる。これにより、YKK APからも給与をもらいつつ、プロジェクトで生まれた会社でも対価をもらえる仕組みを構築する。

「ちゃんと会社の社長になってお金をもらうということで、ダブルインカムの仕組みができないかと考えている。これが優秀な人材が会社を辞めていかない、共存できる仕組みだと思っている」(東氏)

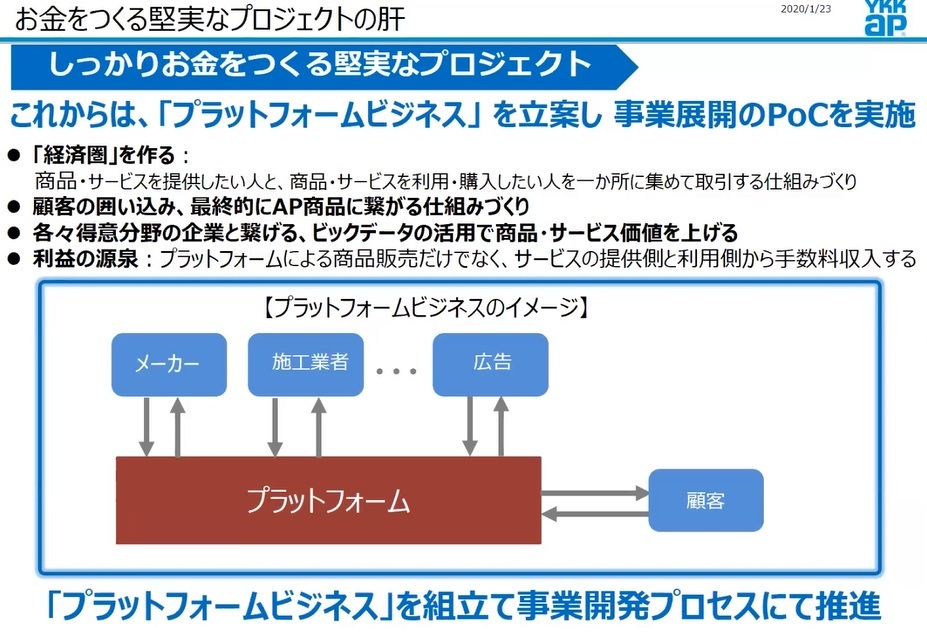

東氏が新規事業ネタとして採用する際のポイントは、課題解決を盛り込んでプラットフォーム化することであるという。メーカー内の新規事業の場合、自社製品をどう売るかという形に陥りやすいが、そのようなものは受け入れずに、「課題解決を目的にプラットフォーム型ビジネスを構築し、そこに自社商品を当てはめていく」(東氏)ようにする。

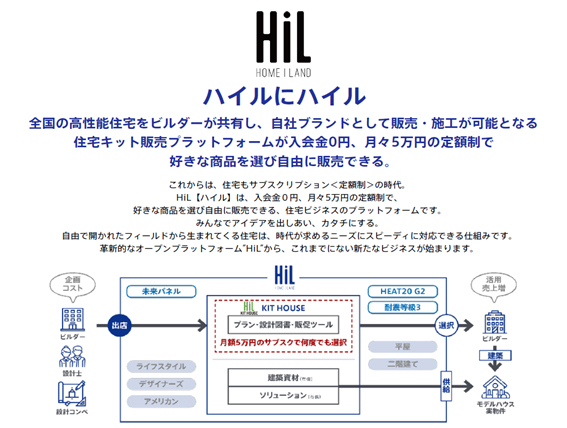

そしてそれらのお手本として東氏が実際に2021年から開始したお金を稼ぐ事業がHiLビジネスである。HiLビジネスには、「住宅購入者」、それを建てる「ビルダー・工務店」、商材を提供する「建築総合資材店」、そしてYKK APが参加し、HiL(ホームアイランド)という仮想空間の土地の中に真鶴の家などの規格住宅がずらっと並び、それを建築総合資材店が扱い、ビルダー・工務店が建てて住宅購入者に提供する仕組みとなっている。

建築家が自分の設計モデルをHiLビジネスに出店することで、規格住宅が増えていく。工務店は月5万円でモデルを使って家を建てることができ、その際に使用料として建築家に10万円が支払われる。規格品の中には、YKK APのパネル商材が使われている。結果的に、YKK APも工務店も設計士たちも、ビジネスに参加するとWin-Winになれるモデルになっている。それを「HiL TOWN」というウェブサイト上の仮想区画の中で展開していて、モデルルームが並び、家が欲しいと思ったら購入できるサイトにつながっている。

「住宅を販売するスキームを変えようとしている。間に入っている商流を縮めて安く高性能な住宅を提供する。いいプラットフォームができていて、敵を作らない形で進めることができている」(東氏)

東氏は現在、新規事業を開発できる“肉食系”人材としてZ世代に注目しているとのこと。そこで、起業家になるための入り口と仕組みを確保するために、テレビ東京と連携して、世代の学生たちを事業開発統括部でインターンとして採用しているという。

「企業もZ世代の考え方を欲している。この取り組みを成功事例として外堀からうまく埋めていけたらなと思っている」(東氏)

プレゼンテーション終了後の質問タイムでは、まず、藤井編集長からの「なぜそのような異端児的なキャリアを積めたのか」という問いに対し東氏は次のように回答した。

「向かっていく場所に対して、間違っていないという思いを持つこと。ただし間違っていないということを自分で決めると間違うので、第三者的な人と共創しながら進めていくことが大切。こう見えて人の意見は聞くと言われる。いいところを取ってきて、ひもでつなげるのが得意なのだと思う」(東氏)

視聴者からの「目立つアイデアを生み出す秘訣は?」という問いに対しては、情報を得る努力をすることだと回答。「歩いた距離に比例して人のつながりは増えていき、深い人とつながることができる。基本的に売り込みの人とも全員会う。それを続けていくと、向こうから『東さんだったら形にするんじゃないか』と話を持ってきてくれるような輪ができてくる。地道になんでも受け付けて、聞いて情報を蓄えて、最終的に鼻の利く人間になる。そこで人の意見を聞けない人が事業開発をするのは難しい」(東氏)

最後に、登壇者全員に対する質問である「自らにとって共創という言葉の一番の価値」について、東氏は「貯金」と回答した。

「共創することで、貯金の額がだんだん増えていく。やれることの規模が大きくなり、仲間も増える。何かの時にそれらが結び付くと大きくなるので、共創という目線で動いた方が失敗しない。その中に会社の利益の話だけでなくて、人間として信頼できる人が色々と出てくる」(東氏)

現在東氏は、東京・虎ノ門の大企業向けインキュベーション施設であるARCHで仕事をしており、ほかの大企業の担当者からの相談を色々と受けているという。「新規事業に関する相談や真鶴の家の見学、HiLタウンでの家の購入検討など、Facebookのメッセンジャーで直接連絡してくれれば対応します」(東氏)とのことである。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する