立教大学とNTT東日本は6月29日、新型コロナウイルスの流行にともないオンラインでの授業を余儀なくされている大学生らに向けた新たな学習の場「バーチャルキャンパス」に関する発表会を開催。7月末ごろに実施予定の実証実験に向けた相互協力協定を締結した。

この取り組みは、大学院人工知能科学研究科が研究を進めているバーチャル空間上のAI搭載ロボット「Virtual Droid」、そして同研究科委員長の内山泰伸教授が代表を務めるギャラクシーズが開発する、AIを活用することで身体動作をリアルタイムにコピーする技術などを組み合わせた実在感の高いVR「Hyper Reality」と、NTT東日本が提供する遠隔レンダリングなどクラウドサービスやネットワーク設計のノウハウを掛けあわせて「実在感のある」バーチャルキャンパスを実現するもの。将来的には全学的な導入も検討しているという。

2020年から続く新型コロナウイルスの影響で、立教大のみならず多くの大学で通学での授業ができず、オンラインでの講義などが今も続いている。学生にとって、オンラインは通学時間がなく、インターネットに接続できる環境下であれば受講できるなどのメリットがある。一方で講義以外で友人や教授とコミュニケーションをとるといった人間関係の構築や、共同研究などでの一体感不足などのデメリットが生じている。

現状、オンライン授業では、ZoomやMicrosoft Teamsなどのウェブ会議ソフトを利用することが多いが、内山教授は「(授業内で学生が顔出しをしないこともあり)名前だけがたくさん表示されている画面に向かって、100分間講義をしている状況。最初のうちは良かったが、このような状況が1年以上続いていることもあり、ボディーブローのように人間の心をむしばむような状況。正直嫌になってくる」と、教授側の心情を吐露した。

だが、今回発表したバーチャルキャンパスは、そのようなデメリットを改善できるものとなりそうだ。従来の方法のオンライン授業では困難だった「コミュニケーション」に重きをおいて開発されている。学生と教職員それぞれをカメラで精巧にスキャンした「3Dアバター」によって臨場感を高めた「仮想教室」で講義やグループワークを開催するもので、オンライン環境下で不足しがちな学生のコミュニケーション、キャンパスライフを通じた人間関係形成などを補えるという。

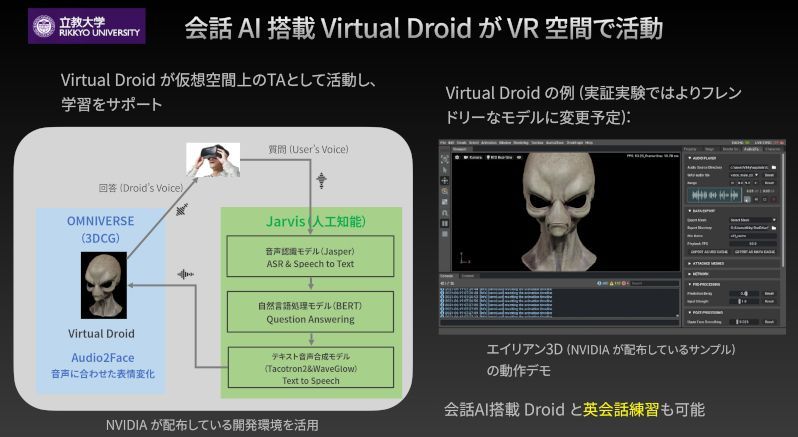

また、会話AIを搭載した「Virtual Droid」を使って、バーチャルキャンパス上にティーチングアシスタント(教授の補佐を務める学生などの意味)を配置。英会話の練習をしたり、3DCGモデルを生かした骨格標本をバーチャル空間上に表示させて図解しやすくするなど、"オンラインならでは"のメリットもある。

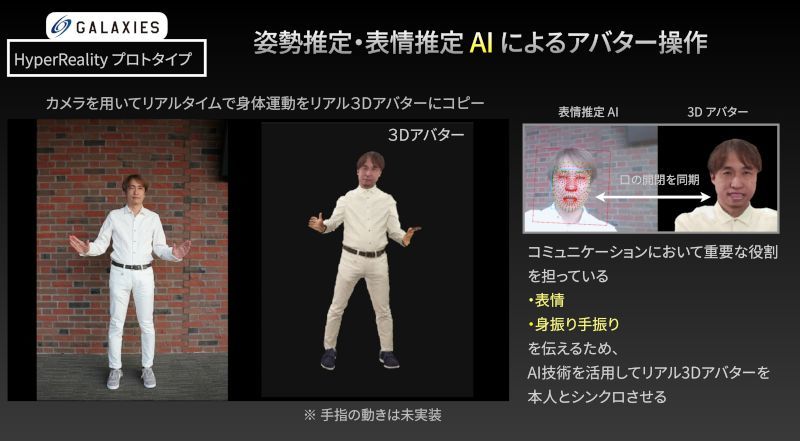

3Dアバターは、コミュニケーションの重要な構成要素である、表情や身ぶり手ぶりを伝達できるようにAIを活用し、本人の動きとシンクロさせる。内山教授は、オンラインでも「身振り手振りが思ったより重要だった」と語り、従来バーチャル空間の主流だったアニメ調などのアバターより写実性を高めたアバターとあわせて、"実在感"を演出する。この3Dアバターには、ギャラクシーズが開発した「Photoreal-Ⅱ」を利用している。

また、ティーチングアシスタントを務めるVirtual Droidは、対面でもオンラインでもない"新たな学習の場"として設けられたバーチャルキャンパスの価値を高める存在となりうる。NVIDIAの3DCG技術「OMNIVERSE」、対話型AI「Jarvis」を活用したもので、「対面であれば恥ずかしくて質問することができない」といったシャイな学生も、Virtual Droidであれば聞きやすくなる副次効果も期待しているという。

口の動きによる表情の変化なども反映する非常に緻密なモデルで、現段階では英語のみの対応だが、「(それを逆手にとって)英会話の練習ができる」と内山教授。将来的には日本語にも対応し、iPhoneのSiriのように「〇〇の出来事は何年の事件?」など、気軽に質問できる存在を目指すとしている。

これらの3DアバターやVirtual Droidには、AIの機械学習が必要となり、基盤としてNTT東日本のスマートイノベーションラボを利用している。同サービスは、AIの学習環境や遠隔レンダリング、ストレージなどのインフラを提供するもの。なお、レンダリングに関しては、実証実験段階ではGPUを搭載したスペックの高いPCが必要だが、今後クラウド上で処理をすることで不要となる見込みだという。

実証実験は、7月末から8月始めごろを予定。立教大学の学部生、大学院生の中からプロジェクトへの参加者を募集し、1日約20人×5日で全100人に体験してもらう。また、秋学期が始まる9月ごろにも実証実験の第2弾を予定しているという。

発表会後に内山教授に今回の取り組みについて話を聞いた。

——今回のプロジェクトは、コロナ禍で学生の学修状況が変わったことが影響しているのでしょうか?

もともと新型コロナの影響でオンライン時代になったから考えたのではなく、バーチャルリアリティを高度化したもので新しい世界が作れるのではないかというのがきっかけ。実は意識したのは(Appleの)スティーブ・ジョブズで、今、電車の中に乗っている人を見ると、自分の世界がスマホの中になっている。これはジョブズが仕掛けたことだけども、彼が本当に求めていたものなのかはわからない。世界が広くなったようで小さくなったような感じがあって、僕はずっとこれで行くのかと思ってしまった。もちろん、スマホの世界もいいけれど、別な道があるべきだと思い、ARやVRだろうと思ってスタートした。そして、新型コロナの問題が起こり、世の中がいきなりオンライン前提になったので、前倒しでスタートさせたという経緯がある。なので、新型コロナがなくても5年後、10年後にこういったプラットフォームが世に広まるだろうと思っていた。

——「アフターコロナ」の大学はどのような変化を遂げると思いますか?

(コロナ禍で)一気にオンライン授業になったが、オンラインでも大丈夫じゃんという声が教員側からも上がっている。今まで対面でやっていた授業が必ずしも対面でなくていいということに気づいた。たとえば(オンラインであれば)海外の有名な先生の授業をオンラインで受けられる、東京にいながら北海道の大学の授業をするとか、いままでできなかったこともリモートだと実現できる。新型コロナが収束したあとも、どのような形で継続するかを考えると思う。当然縮小されることは考えられるが、今後も積極的に活用されていくと思っている。3分の1がZoomのようなツール、3分の1がバーチャルキャンパス、3分の1が対面という構成も、1つのソリューションとして考えられる。オンラインだと見せ方の工夫がいろいろできる分、提供側(教授)の要求が高くなることも想定できる。オンライン環境に移行したことで、教員のスキルなどが"可視化"されたという印象もある。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する