米国のSkydioは12月8日午前3時(日本時間)、ドローンを格納して自動離発着できる充電付きのドローンポート「DOCK」を発表し、同日午後に日本の報道陣向けに新製品発表会を開催した。

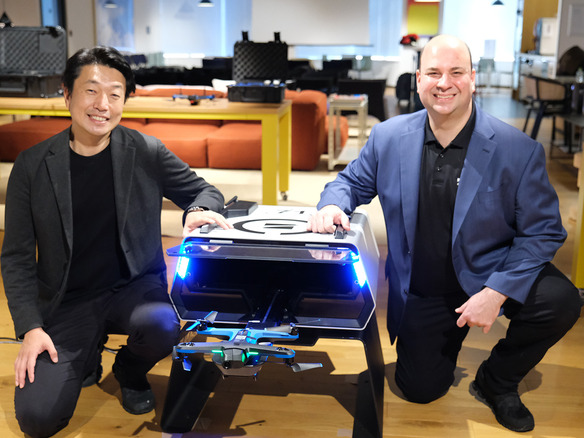

新製品発表会では、Skydio President of Internationalのトム・モス氏と、Skydio 代表の柿島英和氏が登壇して製品説明を行ったのち、屋内実演を実施。自律飛行ドローン「Skydio2+」がDOCKから飛び立ち、会場内を自動飛行して再びDOCKに帰還する一連の流れを披露した。

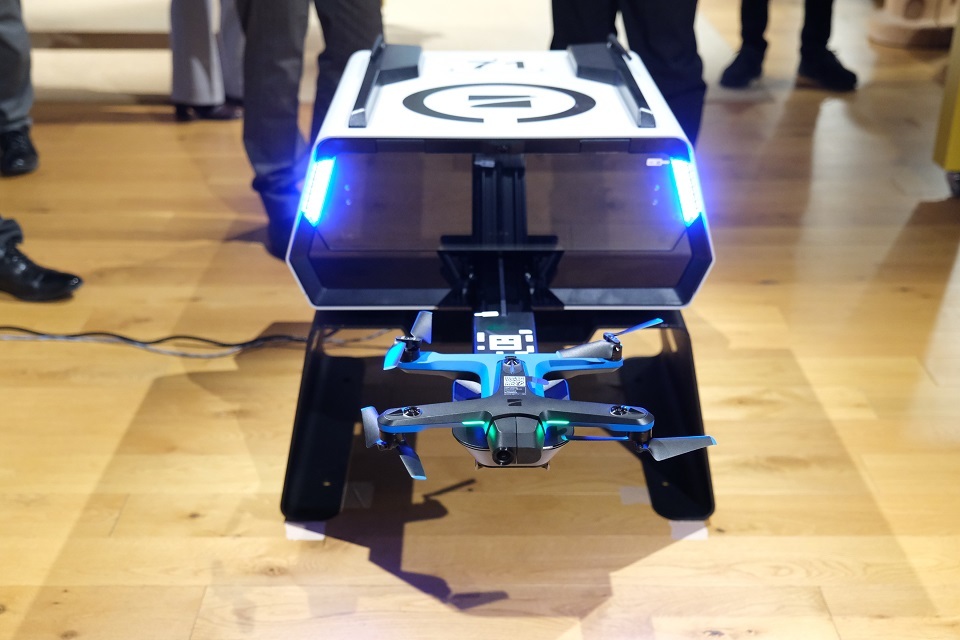

屋内実演では、屋内用に開発された「SKYDIO DOCK for Skydio2+(Indoor)」と、機体となるSkydio2+が使用された。Skydioは現在2種類の機体を提供しているが、Skydio2+は電力会社や鉄道会社などをはじめ一般企業で、Skydio X2は主に警察や消防、軍で使われているという。

いずれの機体も、ナビゲーションカメラとメインカメラで、周辺環境を認識して障害物を自律的に回避しながら飛行できる。このため、橋桁の下や屋内といったGPSによる位置測位ができない環境でも、また操縦者のスキルに依存せず、安定した飛行が可能になる。

同社のAIを活用した自律飛行技術は、グローバルでも高く評価されており、米国と日本のほかにも欧州、オーストラリアなどでも引き合いがあるというが、機体活用の幅を大きく広げるのが今回発表されたDOCKである。ドローンを格納して充電できるうえ、クラウド接続型のドローンポートなので、同じく新たに発表されたリモートオペレーションソフトウェア「Remote Ops」を使うことで、機体とポートを遠隔制御できる。

最大の注目ポイントは、人間が移動コストをかけて現場に行かなくても、ドローンを遠隔から運用して画像や映像を取得し、点検、警備などのさまざまな作業ができることだ。

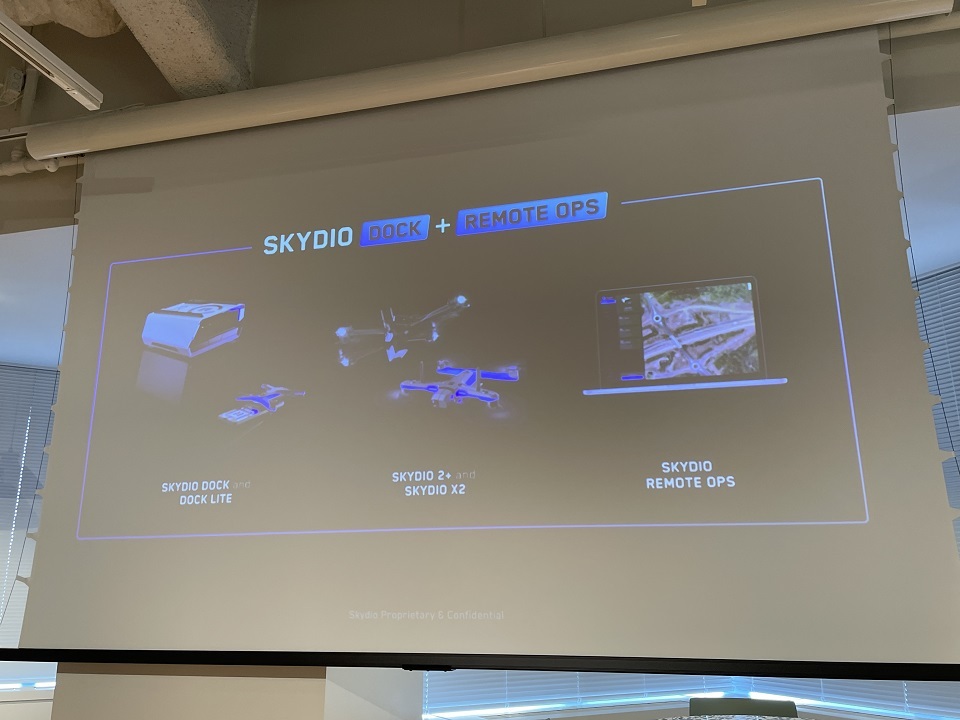

DOCKは、格納中は扉を閉じて機体を無線充電しているが、機体を飛行させるときは扉を開いて、機体を先端に乗せた状態でアームを前方に出して飛行開始させる。

飛行開始

機体の飛行中は扉が閉じるので、粉じんなどの混入を最小限に抑えられそうだ。実演では、報道陣がDOCKを囲んで待機するなか、Skydio2+は奥にある複数の会議室を順々に自動飛行し、その間は機体前方のカメラの映像がモニターに映し出されていた。

飛行中

機体がDOCK上部に帰還すると、扉が開いて格納準備。機体が飛行停止して、所定の場所に着地すると、アームを引っ込めてボックス内に格納し充電する。

帰還から飛行停止

機体は飛行開始時にホームポイントを記憶しており、この座標を目指して帰還してくるという。だいたいの位置に戻ったら、DOCK上面の数字を画像認識して、自分のポートであることを確認。そして、アームに取り付けられたコードを画像認識してピンポイントで着地するという。

トム・モス氏は、「3年以上かけて開発してきたDOCKをようやく世界に紹介できた。自律飛行ドローンだけでは、運用面で人の手が必要になるが、DOCKとクラウドと一体で提供することで、24時間いつでもどこでも、完全無人での運用に近づいていく」と語った。

柿島氏も、「危険な場所にも安全にアクセスしやすくなる、繰り返し行う点検などの標準化を図ることで、常に同じルートを飛行させて差分を見られるようになる、同時に複数の場所へアクセスできる、飛行頻度を上げて継続的な状況把握も可能になる」と説明し、機体の自律性の活用用途がさらに広がることを訴求した。

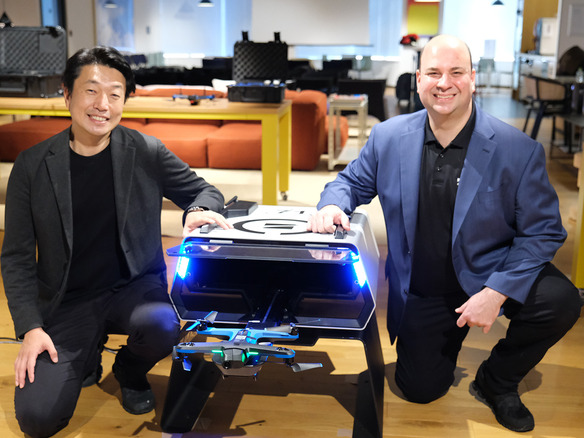

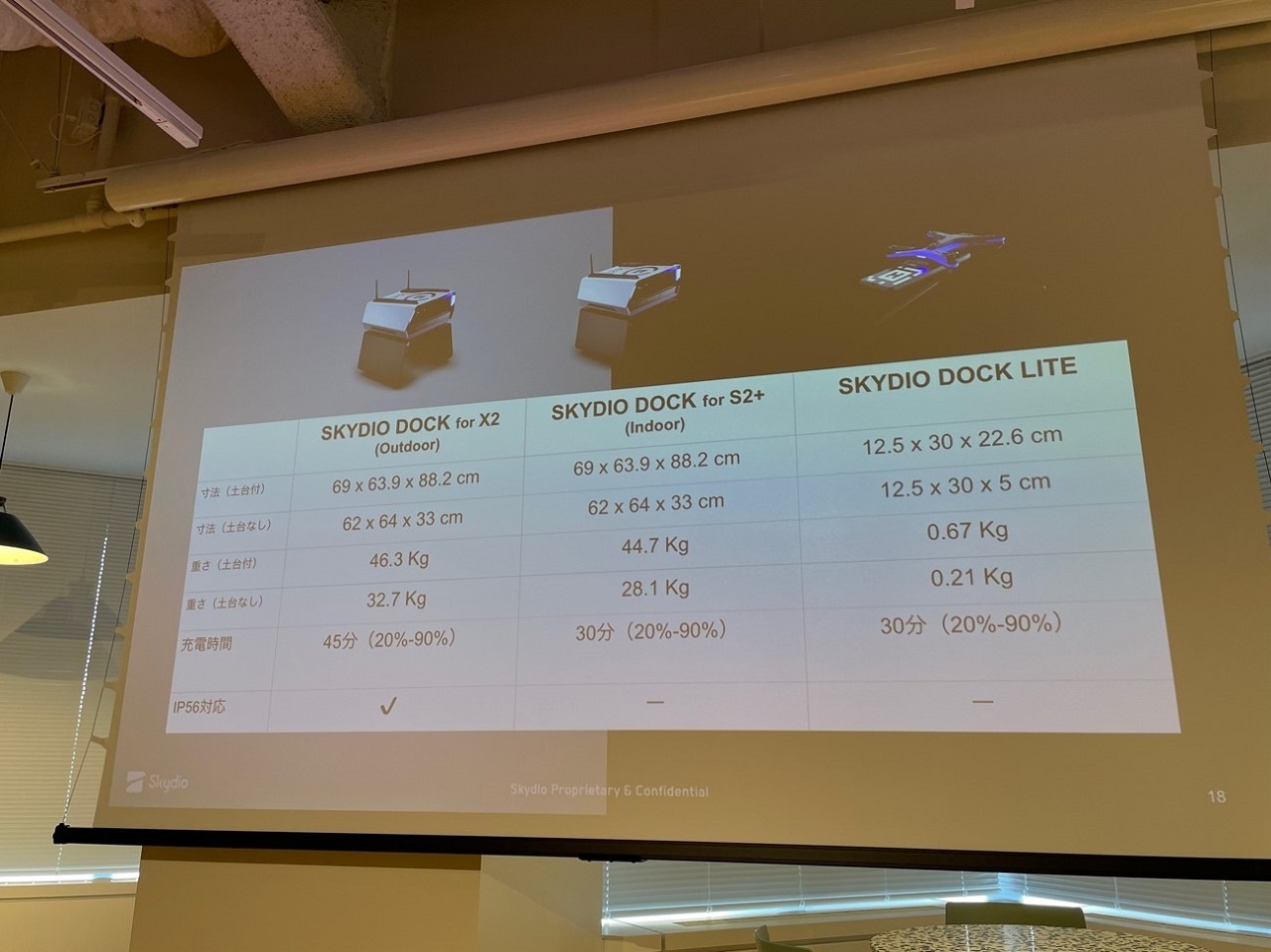

今回発表されたDOCKは、3種類。まず、同じサイズのボックス格納タイプのもので2種類。屋外用でSkydio X2 に対応した「SKYDIO DOCK for X2 (Outdoor)」と、実演デモで使用した「SKYDIO DOCK for S2+ (Indoor)」だ。屋外用は防水防塵対策を施してIP56に対応した。もう1種類は「SKYDIO DOCK LITE」。現在市場で販売されているドローンポートの中で最小、最軽量で、もちろんクラウド接続も可能だという。

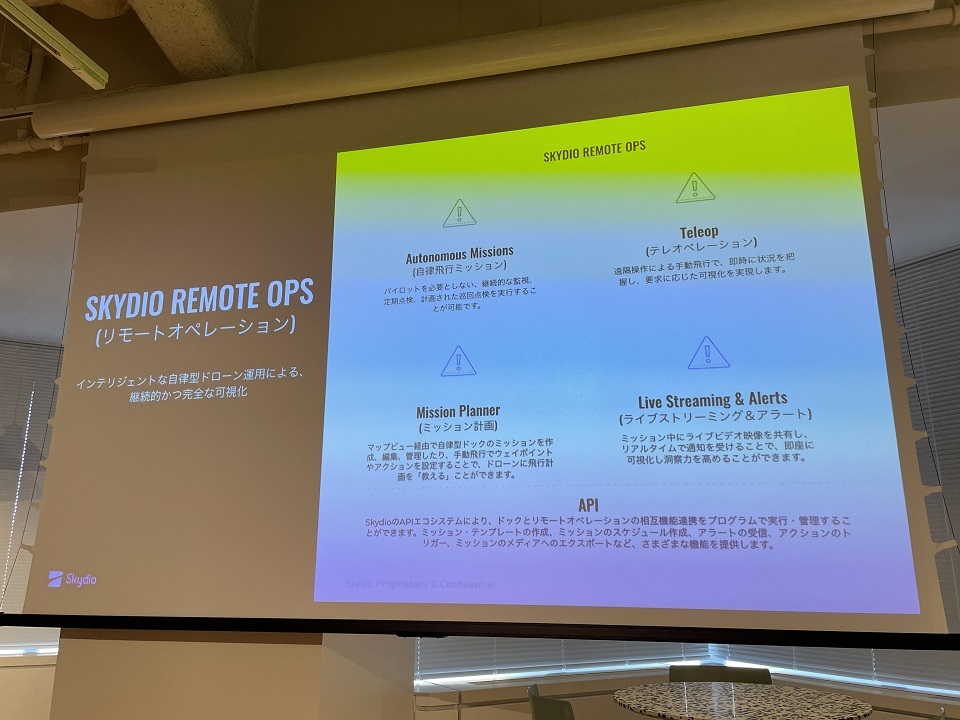

クラウドベースのソフトウェアRemote Opsは、自律飛行のミッション設定、最初は手動でドローンを飛ばして次から自動で飛ばすなどのミッション計画、ライブストリーミングなどが可能で、遠隔での運用がより身近になりそうだ。また、API連携で自社のシステムとの接続も対応可能だという。

本日からDOCKの予約受付を開始し、日本のパートナー企業5社が提供していくという。まずは屋内用から提供予定で、価格は非公開だが、パートナー企業の提供形態により差別化が図られる見込みだ。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する