なぜ11都市で開催されているad:techの中でも、英国で開催されている回を選んだかには理由がある。

英国の広告業界は、世界が認めるクリエイティブを有する一方で、ネットの本場である米国よりも先行するメディア環境がすでにあることが挙げられる。制度的にも、市場的にも、すでに劇的な変化を経験し、あたかも未来的な状況にすでにあるからだ。

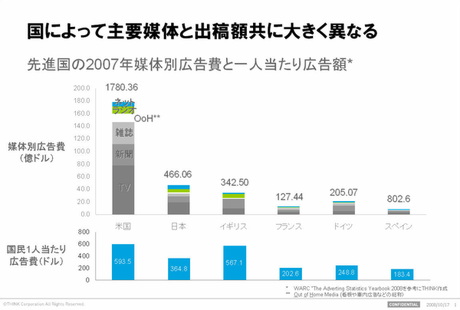

たとえば、国別の広告出稿額では、2007年時点で日本は世界2位(466.06億ドル)で、イギリスは4位(342.5億ドル)であるものの、人口1人あたりの広告費では、日本が364.8ドルに対してイギリスは567.1ドルと、イギリスが大きく上回っている。ちなみに、米国は593.5ドルで英国に若干プラスで、世界トップの座にある。

メディア広告比較

メディア広告比較

さらに、媒体別の内訳に注目すると、日本あるいは米国ですら依然とTVが最大のシェアを持つのに対し、イギリスでは09年にインターネット広告費がTV広告費を超え、全体の30.8%に達すると想定されている。これまでは、米国の媒体構成とは異なり、比較的日本に近くTVと新聞が主流だったにもかかわらず、だ。その点が、未来を感じさせるポイントの1つになっている。

しかし、日本においてもネット広告の成長は著しいが、多くの利用者が集うポータル・サイトへのバナー広告掲載が主流だ。それに対して、英国では映像を中核とした「ブランデット・コンテンツ」などの制作費に大きな費用を割き、消費者生成メディア(CGM)などいわゆる「ソーシャルメディア」を最大限に活用・展開して媒体費を抑えるなど、予算配分が大きく異なっているという差異が存在する。

しかし、この傾向は米国や他先進国でも主流になりつつあることは、冒頭述べた「ゴリラ」のCMが全世界からの注目を集めたことからも明らかであろう。

広告市場成長率が世界平均以下と停滞感が漂う日本の広告ビジネス。現状を打破する新しいパラダイムのヒントを英国に求めて、その見本市ともなっているad:techを訪ねた。

イギリスというと、冒頭グランプリを獲得したfallonを筆頭に、BBH、Widen+Kennedy など世界的なクリエイティブ/インタラクティブ・エージェンシーが数多くオフィスを構える都市だ。ここで挙げたエージェンシーは、いずれも世界の広告賞に数多く入賞する「クリエイティブ」パワーが象徴となっている。

しかし、ad:tech Londonで感じたのは、これらエージェンシーのいずれにも高レベルの戦略性によってクリエイティブが裏打ちされているということだ。

英国では日本と異なり、メディアでの売り買いはメディア企業が、プランニングとクリエイティブは広告会社と役割が分かれており、枠の売買をメディア企業と広告主が直接商談をするケースも日常的に存在している。

すなわち、広告会社はメディアバイイングにその存在価値を示すことができず、おのずとマーケティング・コミュニケーション全体のアイデアやプランニングといった「戦略」という価値を訴求することが求められる。

最終的には、それを高いレベルのクリエイティブで完成させ、クライアントの納得感を醸成し、そしてそれらの具体的な成果を生み出すことが英国のクリエイティブ+インタラクティブ・エージェンシーの使命であり日常となっている。

特にメディアの選択肢が限られ、それぞれのメディアごとに異なるクリエイティブが求められてきた時代と異なり、複数のメディアをまたぐプラットフォームという発想の下、どのようにしてクライアントがリーチを、あるいはそれ以上の行動を求める消費者へと提供していくかという戦略なしでは、いかに優れたクリエイティブであっても、その可能性を引き出せなくなっているという認識があるのだ。

一時は、ネットの新奇性が高かったこともあり、ネットのみでのコミュニケーションを行う挑戦が数多く試みられたが、それほどの成果が挙げられたとはいいがたかった。

しかし、近年の英国のマーケティング・キャンペーンではインターネットを中核にするものの、リアルとの融合を重視し、生活者を取り巻く複数のチャネルやメディアを一貫して展開する事例が多く見られるようになった。それらは、過去のネット単独ものとは違いNike Run Londonのように大きな成果を実際に挙げている。

こういった流れの中で、メディアやメーカーなどのマーケッターの間では、テクノロジはあくまで戦略要素でしかないという認識が形成されている。

消費者の日常行動とのタッチポイントに、的確にリーチするための環境=道具として、クライアントのニーズに答えるための術として位置づけられるべきという発想だ。新しい技術が現れると、ついそれを使うことが自己目的化したり、クライアントが本当に求めるものとは別のものであっても、数値インデックスによる怪しい理論武装による押し付けをしてはいけないという、価値観の反映でもあるのだろう。

それゆえに、テクノロジという魅力的なものの術中にはまらないためにも、多くのデジタルデバイスやテクノロジに精通し、トータルに対応できるソリューション力をもったテクノロジエキスパートの必要性が議論されていた。

また、戦略への落とし込みのために用いられるテクノロジとして、複数のウェブサイトやモバイルなどのデバイスを包括した効果測定の実現について、テクノロジパートナーとエージェンシーのマーケッターの間で活発なやり取りがなされていた。

もちろん、外部のテクノロジパートナーとの協業を行う長い歴史を有するクリエイティブ由来のエージェンシーもあれば、新興勢力として台頭しつつあるAKQAやProximityといったエージェンシーは、デジタル領域の開発リソースを内部に有しており、クリエイティブ+戦略+テクノロジの三位一体というインタラクティブ・エージェンシーも少なくはない。

著者が属するTHINKは、コンテンツ価値の最大化を標榜し、ビジネス開発+コンテンツ+テクノロジという三位一体という構成をとっている。クリエイティブの中心地としての起源を持ちながらも、現在、かの地で急速に台頭しつつあるインタラクティブ・エージェンシーに近いスタイルをとっている、ともいえるだろう。まだ、その業績は彼らに及ぶべくもないものの、どこか心強く思うところがあった。

次回はより詳細に、ad:techでのディスカッションについて述べていこうと思う。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する