マイクロソフトは6月2日、スパイウェア対策ソフト「Windows Defender」日本語版のベータ2を同社ウェブサイトで公開した。Windows Defenderは、2006年中に製品版の無償公開が予定されており、このベータ版自体は2006年中のみ利用できる。

対応OSは、Windows 2000 SP4以降、 Windows XP SP2以降、Windows Server 2003 SP1以降。また、2007年に発売が予定されている次期Windowsクライアント「Windows Vista」にはDefenderが標準搭載され、Windowsセキュリティセンターからの機能管理が可能になる。

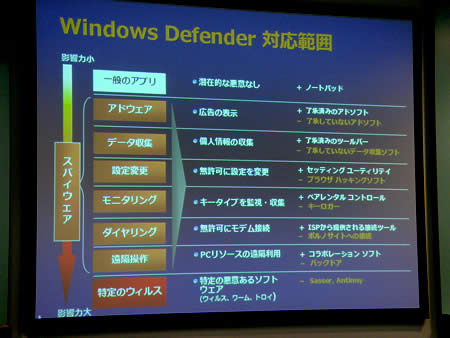

マイクロソフト、Windows本部ビジネスWindows製品部シニアプロダクトマネージャの伊藤哲志氏は、マイクロソフトの考えるスパイウェアの定義として「ユーザーの適切な同意を得ずに、広告の表示、個人情報の収集、コンピュータの構成を変更するなどの特定の動作を実行するソフトウェア」と説明。Defenderが対応するソフトウェアの範囲としては、アドウェア、データ収集ソフト、設定変更ツール、キーロガーなどのモニタリングツール、ダイヤラー、リモートコントロールソフトなどとした。

マイクロソフトの説明するWindows Defenderの対応範囲。特定のウイルスと悪意のない一般のアプリの間に位置するアドウェアやキーロガー、リモートコントロールソフトなどを検知、削除対象にすると説明している。

マイクロソフトの説明するWindows Defenderの対応範囲。特定のウイルスと悪意のない一般のアプリの間に位置するアドウェアやキーロガー、リモートコントロールソフトなどを検知、削除対象にすると説明している。

Windows Defenderは、OS上でサービスとして動作し、ビギナーであっても操作に迷うことがないよう、ユーザーインターフェースを簡素化し、Windowsの自動更新の仕組みを利用したシグネチャファイルのアップデートが行えるようになっている。

ダウンロードしようとしている実行ファイルの検査のほか、インストールしようとしたソフトウェアに対するチェック、既存の環境に対するシングルクリックでのオンデマンドスキャンにも対応。また、設定した脅威レベルに応じて夜間にシステムのスキャンを行い、ユーザーの介在なしに、スパイウェアなどの不要なソフトウェアを除去できる自動クリーニング機能も備える。

そのほか、「SpyNet」と呼ばれるユーザーの統計情報を収集するネットワークへの参加を選択することもできる。SpyNetでは、主に未知のスパイウェアに対して、Defenderのユーザーがどのような対処(無視、削除など)を行ったかの情報が収集されている。このデータは、将来的にスパイウェアの脅威レベルの設定や、シグネチャファイルへの追加基準、個々のスパイウェアに対する各ユーザーの処理方法に対するサジェストなどに利用される可能性があるとしている。

マイクロソフト、Windows本部ビジネスWindows製品部シニアプロダクトマネージャの伊藤哲志氏。

マイクロソフト、Windows本部ビジネスWindows製品部シニアプロダクトマネージャの伊藤哲志氏。

なお、現時点でのDefenderでは、パターンファイルベースでのマッチングでスパイウェアを検知しており、特定のソフトの振る舞いなどからスパイウェアを判定する「ビヘイビア」ベースでの検知や削除などには対応していない。これについて、マイクロソフトでは「スパイウェアの存在がWindowsのシステム自体を不安定にしている事例が多いことや、Windowsクライアントの利用者の幅を考慮して、Defenderは、スパイウェアに対する最低限のセキュリティを確保するものと位置づけている。より強固なスパイウェア検知や対策機能が必要なユーザーに対しては、サードパーティー製のスパイウェア対策ソフトとの併用を推奨していく」(伊藤氏)と説明している。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する