2022年に入り、トヨタが時価総額40兆円を上回ったとのニュースが飛び込んできた。堅調な業績に加えて、電気自動車(EV)の販売台数を引き上げる戦略が評価された格好だ。時価総額100兆円を超えるテスラをはじめ、IT企業の参入など、経済面でのEVへの期待は加速度的に高まっているといえる。

一方で、国内の現状に目を向けると、まだまだ普及には程遠いというのが率直な印象だ。その要因として、EVではなく充電サービス、その中でもユーザーコミュニケーション領域に課題があるのではないかというのが、筆者の私見である。

特にその思いを強くしたのは、2021年12月に開催されたロンドンEVショーにプラゴが出展したことがきっかけだ。海外のスタートアップが軒を連ねる中で、充電サービスについて先進的な欧米企業の取り組みから、多くの学びと刺激を受けた。その経験を元に、今後のEV普及に必要な視点を、事例を紐解きながら考察したい。

筆者自身、充電サービスを提供する企業 プラゴのチーフ・デザイン・オフィサー(CDO)をつとめる一方、デザイン事務所の代表として今もクリエイティブの現場に携わっており、本稿はその観点からの意見が中心となる。充電形式や利用方法の課題については、先に掲載されたプラゴ代表取締役 大川の寄稿をご参考いただきたい。

まずコミュニケーション領域というテーマで意匠(狭義のデザイン)を取り上げることに疑問を持たれる方もいるかと思う。しかし、検討を重ねて購入した美しいデザインのEVを、機能性をむき出しにした充電スタンドで充電する行為は、体験価値として優れていない。特にEVを選択するアーリーアダプターはプロダクトデザインに対して敏感で、こうした人々の共感を得ない限り、普及していくことは難しいだろう。

まさにその当事者意識を持って創業したのが、スウェーデン発のスタートアップ企業となるCharge Ampsだ。同社の創業者Fredirik Jonsson氏は、市場黎明期にEVに乗り換えたアーリーアダプターの1人だった。しかしユーザー側の視点が大きく欠如した、「不便で、脆く、ムダの多い」製品が市場に溢れていたことに憤りを覚え、そこに変革を起こす製品を生み出すべく、同社を設立した。

その製品の特徴は「高い意匠性」にある。北欧的なミニマリズムの感覚に基づいた佇まいは、主張し過ぎることは無いものの、公共空間においても独特の存在感を醸し出し、スウェーデンの住環境や景観とも絶妙に調和している。

また、経路充電用の充電ケーブルは、専用のバッグに簡単に収納できるため、トランクへ無造作に押し込む必要もない。もちろん、バッグは高級車の車内に保管していても引けを取らない様なデザインに作り込まれている。

そして製品のもう1つの特徴が「使い勝手」だ。同社の製品は、マイナス25度にも及ぶスウェーデンの厳寒期を考慮した高い耐久性を誇るのみでなく、ユーザー視点を最重要視している。例えば、厳寒環境においても、取り回しの容易な高伸縮性ケーブルや、素手で触れても手が張り付かない素材を取っ手に使用するなど、人間工学に基づいてデザインされたハードウェアは細部まで計算し尽くされている。

事例から見えてくるのは、「設置したい/使い続けたいデザイン」の重要性だ。当然美しいに越したことはないが、それ以上に、環境に馴染み、日常を豊かにしてくれることが大切になる。今までのライフスタイルを損なうことなく、さらに価値を上乗せすることが求められているのだ。

意匠と同様に、アプリについても同じことが言える。日本では充電器本体のディスプレイで操作することが大半だが、意匠性を損なうほか、現地以外にユーザーとのタッチポイントが生まれないというデメリットがある。

どんなサービスも、利用したいと直感的に思えなければ当然普及はしない。そのための障害は取り除くべきであるし、継続するための仕掛けも重要になる。タッチポイントが限られれば、それだけ日常の意識から離れていく上、ディスプレイ上でできることは多くはない。アプリをインターフェースとして採用することは必然であり、その上でどのような体験を提供するかということが求められる。

理想は、ユーザーが能動的にサービスを享受する状態をもたらすこと。EVにおいては、日々の充電体験を「充電しなければならない」というやらされ感から「充電したい」という、ワクワクした感情にスイッチさせることが普及のポイントになる。こうした仕掛けについても、欧米では様々なUXが実験的に取り入れられている。

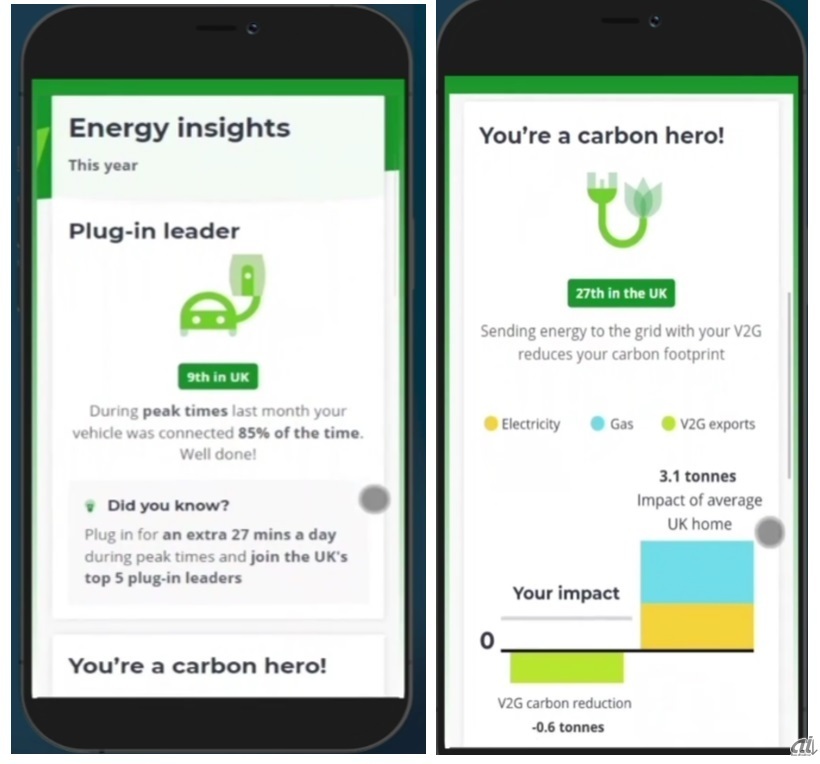

例えば英国発のスタートアップ企業のKaluzaは、同社の充電アプリにゲーミフィケーションの要素を取り入れている。「ピーク時にどれだけ逆潮流(自家発電などで発生した余剰電力を電力会社に送電すること)して地域に貢献したか」、「ユーザーの充電行動により、どれだけCO2を削減したか」といった記録がランキング形式で表示され、参画度に応じて称号やポイントが付与される。

上記画面のように、ユーザーに「カーボンヒーロー」という称号が付与されると共に、自身の貢献度が「イギリスで27位」である事が知らされ、どれほど社会に影響を与えたか把握することができる。さらには貢献度に応じて、充電時に使えるポイントやクーポンといった報酬を贈呈する取り組みも、生まれはじめている。

他にも、欧米系EV充電サービスのUIにおける特徴として、多くの見える化が図られている点は特徴的である。ピークシフトや逆潮流など、エネルギー関連の技術発展は目覚ましいものがあるが、ユーザーが置き去りにされないよう、直感的な操作を可能とする工夫が凝らされている。

フィンランドのスタートアップ企業VirtaのUIは、ピークシフトの観点から、基礎充電ユーザー向けに、「充電時間帯のレコメンド機能」や、「レコメンド時間帯に充電した場合の想定充電量」を定量的にユーザーに示すだけでなく、直感的な操作が可能な仕様を取り入れている。これによりユーザーは「いつ充電すればいいのか」「どれくらい充電できるのか」といった疑問を、都度考え込む必要が無く、アラームをセットする時と同じような感覚で操作することができる。

また、EVに限らず、例えばイケアの家具は世界中で展開するため、組み立て説明書に文章をほとんど掲載せず、シンプルなイラストで構成するなど、直感的に理解できるデザインを取り入れている。しかし日本では、サービスを享受するユーザーが労力を払うことで成り立っているケースもいまだに多い。

ユーザーに負荷を強いるデザインが、EVの普及を妨げることは想像に難くない。その一方で、新たなサービスを浸透させるには、ある程度の理解をユーザーに求める必要がある。その突破口として、ゲーミフィケーションの視点を取り入れたUXは今後さらに重要になるだろう。

最後はコミュニティに対する捉え方を紹介する。なぜEVでコミュニティなのかというと、近年話題に上る機会の多いV2X(車とモノの接続や相互連携を総称する技術)が大きく関わっている。V2Xを活用すれば、各家庭における経済効率を高める以上の社会的価値を生み出すことが可能であると、世界的に注目されているのだ。

具体的には、防災などの非日常的な事態における新たな電力網としての意味合いはもちろん、日常的に発生する需給の波に対応し、都市間・国家間での広範な需給調整を実現するという、インフラの新しい形としても期待されている。

しかし、V2Xのような取り組みは、社会貢献的な意味合いが強調される一方、ユーザー側の参加を促すような仕組みづくりが追い付いていない点が、識者からも多く指摘されている。基本的に充電はユーザーと充電器メーカーおよび電力会社との点と点のつながりであり、コミュニケーションは広がりにくい。社会貢献できるとしても、実感する余地がなければ、参加する動機は薄くなってしまう。

これを証明するように、イギリスの配電事業複数社によるV2G(車両に蓄えられた電力を電力網に供給する技術)の広域実験「Electric nation」では、単に機能としてV2Gが実装されているだけではユーザーの参画度は低かった。一方で、ユーザーに経済的メリットや社会的インパクトといった情報を「定量的に見える化」すると、行動変容を促せる事が明らかになった。

さらに、取り組みを行った域内では、EVを持つ人々の間でコミュニケーションの量が増加し、共同体としての絆が深まるといった副次的な効果も期待できたという。このことからも、社会的意義を押し付けるだけではなく、集団行動と個人の間の繋がりを可視化する事がEVの持つ可能性を最大限に引き出す上で、極めて重要だと言える。

「EV=新しいインフラ」と表現すると少し硬くなってしまうが、感覚的には「シェアする」意識を生み出すことがポイントになる。余ったエネルギーをみんなで分け合っていくことで、相互に豊かさを享受して、コミュニケーションが活性化していく。こうしたゆるやかな繋がりを創り出せるかどうかが、EVの今後を左右するのではないだろうか。

当たり前のことだが、どれだけ政府や企業がEVを推進しても、それを利用するユーザーにとって魅力的に映らなければ普及することはない。だからこそ、充電という「日常に加わる体験」のインターフェースが重要になってくる。筆者が充電サービス企業に参画した経緯も、自身が携わってきたクリエイティブの知見が、そこに役立てられると感じたからだった。

これはEVに限った話ではないが、特にサステナビリティの領域において、日本はまだまだユーザーが我慢を強いられているように感じる。「〜すべき」というShouldの文脈を、いかに「〜したい」というWantに変えていくか。マインドシフトを起こす上で、海外の事例は非常に参考になる。

本稿と同様に、メディアを通じた情報発信によって、ユーザーに新たな気づきを提供していくこと。プロダクトやサービスも重要だが、そこで得られる体験価値を最大化していくことも、筆者を含めプラゴが果たすべき役割なのだと、原稿をまとめる中で改めて認識させていただいた。本稿をご覧いただいた読者の皆様にとって、有益な記事となっていれば幸甚だ。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

CNET Japan Live 2025開催レポート

CNET Japan Live 2025開催レポート

イノベーションの「種」から社会実装へ--

社会課題の解決に挑む各社の挑戦

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

無限に広がる可能性

無限に広がる可能性

すべての業務を革新する

NPUを搭載したレノボAIパソコンの実力

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する