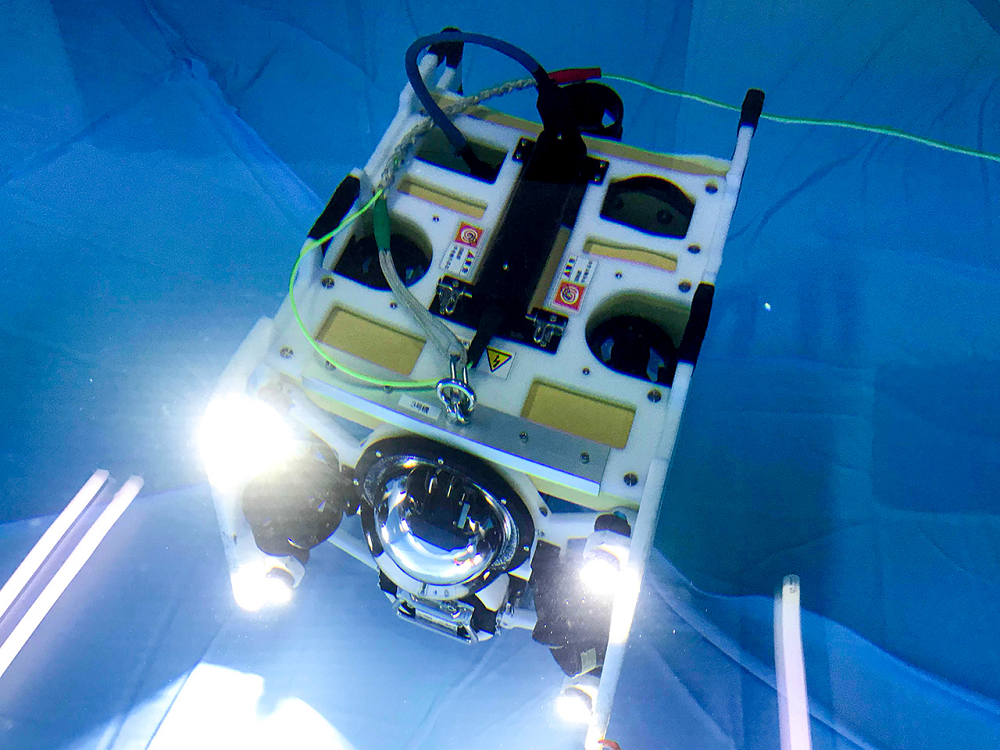

産業用水中ドローン「DiveUnit300」は、筑波大発のベンチャー企業で水中ドローン開発を手がけるFullDepth(台東区・蔵前)が10月末に販売を開始した新製品だ。最大で水深300mまで潜れ、水中のインフラ点検や維持管理に役立つ。いま、水面下でもドローンの産業利用が着実に進もうとしている。

2019年は、空を飛ぶドローンの産業利用が、一段と加速した1年だった。物流、災害対策、点検、測量、農業といった幅広い領域で、ドローンに自動航行させて各種データを取得するなどの活用が進み、6月には「空の産業革命に向けたロードマップ2019」が発表され法整備も加速中だ。

そんななか、実は「水面下」における産業利用も、着実に進みつつある。従来は、1回数百万円、水深200m以下の深海では1回数千万円から億単位での高額なコストがかかっていた水中調査を、比較的安価な水中ドローンで代替する動きが広がりつつある。筑波大発のスタートアップ企業で水中ドローン開発を手がけるFullDepthでは、実に幅広い水中の業務に対してソリューションを提供している。

ダムやため池、発電所など水中のインフラ点検や、海洋にケーブルを設置する際のルート調査、魚が集まりやすくする人工構造物である漁礁の点検や養殖場での水中作業支援といった産業利用から、珊瑚礁の死滅状況や海洋資源に関する調査などの、アカデミックな現場まで多岐に渡る。

「実際に潜って点検する、過酷で危険な作業をする人がいる。高額な費用を投じて海洋調査を行っても、対象物が見つからず”空振り”に終わることも多々ある。これを無くしたい」(伊藤氏)

水中はGPSが使えない、水が濁っていれば画像データも使いづらい。海に出れば波もある。空を飛ぶドローンよりもはるかに、水中の産業利用の難易度は高そうだが、その諸問題を解決してくれそうなのがDiveUnit300だ。

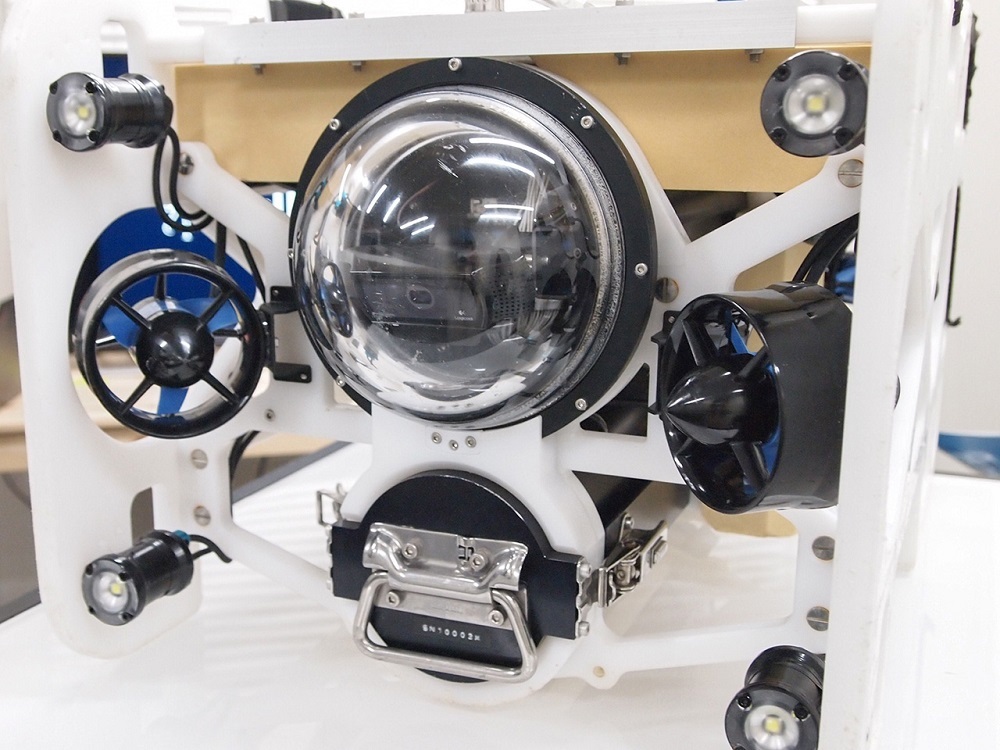

DiveUnit300は、本体、セントラルユニット(ノートPC、通信機器)、ケーブルの3点セット。本体の前方後方にそれぞれ2つ、上部に3つのスラスターを備え、構造物などの調査・点検の際に重視される平行移動も可能にした。最大で水深300mまで潜れるという。価格は約500万円からでサブスクリプションなら月額20万円。

最大の特徴は、3.7mmという極細光ファイバーケーブルだ。水中ドローンは船や岸壁からケーブルで繋いだ状態で運用することが多いが、ケーブルが流れに押されたり引っ張られることで、水中からドローンが浮き上がってしまうという課題があった。ケーブルを極限まで細くすることで、小型で軽量なロボットでも水中での作業が可能になったという。

産業利用で不可欠となる「位置情報把握」にも対応。水中では、GPSや電波が届かないが、DiveUnit300はUSBL音響即位装置を装備して自己位置を推定する。GPSで船の位置を出し、船上から音波を出して、船と水中ドローンの距離や方角といった相対位置を割り出し、水中ドローンの位置情報を測定。

水中ならではの視界の悪さには、マルチナロービームソナーで対応した。関東近郊だと3〜4m、沖縄でも20mほどしか、水中では見通せないらしいが、対象物を映像として認識しづらい場合には、音響も使って対象物の位置や状況を把握する。

「海洋のこの辺りに対象物があるはずだ、という記録が残っていたとしても、 GPSの精度が低かった時代の位置情報なので、必ずしもそこにあるとは限らない。崩れている、埋まっている、無くなっているなど、対象物の概要の状況を把握できるだけでも、最初から多額の投資をして現地調査をするよりもコスト削減につながる。」(伊藤氏)

ちなみに、DiveUnit300で取得できるデータは、映像と深度、水温、ロボットの姿勢情報。構造物に押し当てると構造物の傾きが分かる。このほか外部環境センサーも、重量約2kgを目安として搭載可能だ。

「本体のことを、箱だという人もいる。我々はメーカーではなく、必要なセンサーを搭載し、水中で取得したデータをお客さんに価値として報告する、そこまでやらないと意味がないと考えている。」(伊藤氏)

取得したデータはリアルタイムにノートPCで確認できるほか、独自のクラウドサービスに伝送して遠隔作業にも対応。今後は、フライトコントローラー相当(人間でいう頭脳の部分で、水中に対応した名称は検討中とのこと)の開発、外部センサーからの取得データへの対応など、案件に応じてソリューションの整備を進めるという。目指すのは、「人間の機能拡張ツール」としての水中ロボットの開発だ。

「深海の一番深いところ、1万1000mまで解明しきる、という想いを込めて社名をつけた」と、FullDepth CEOの伊藤昌平氏は語る。FullDepthとは、深海という意味だ。

「宇宙から地球を見たときの『地球は青かった』という話は有名だが、地球表面の7割を海が占めているなか、実際に見ることができたのは『テニスコートに針一本』とよく表現される。それくらいよく分からない深海を、どうしても知りたい。何がそこにあるのか、不思議な生き物がどのように暮らしているのか、子供の頃から純粋に興味があった」(伊藤氏)

深海がとにかく見たかった気持ちから、趣味で水中ロボットを開発してきたというエンジニアである伊藤氏が、2016年に受託開発から水中ロボット開発へと事業を切り替えたのは、実は、筑波大学の起業家育成講座で聞いた、LINEの元社長森川氏の話がきっかけだ。

「自分が一番やりたいことで、役に立つことをするのが、一番パフォーマンスが上がるのではないか」

個人的には、深海がどうしても見たい。ニーズを調べると、海底200m以深の深海はもちろん水深2mの水中にも、人が潜れない領域ゆえに需要が数多くあることが分かった。

「課題先進国ニッポンという言葉がある。まずは、あらゆるインフラの老朽化が進む日本で、水中のインフラ点検や維持管理を行うための水中ロボットというハードだけではなくアプリケーションを磨き上げて、それを持って海外にも出て行きたい」(伊藤氏)

足元の国内では技術の基盤固め、FullDepthが見据えるのはグローバルだ。いま、世界中の発電の半分以上が風力発電に切り替わって来ている。レアアースとレアメタルの枯渇、マイクロプラスチックの問題など、海洋の情報把握に対するニーズはSDGsの観点からも急速に高まっている。「好きで得意なこと」を強みとした日本発の水中ロボットベンチャーが、グローバルでも活躍する日が今から待ち遠しい。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

ひとごとではない生成AIの衝撃

ひとごとではない生成AIの衝撃

Copilot + PCならではのAI機能にくわえ

HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

プライバシーを守って空間を変える

プライバシーを守って空間を変える

ドコモビジネス×海外発スタートアップ

共創で生まれた“使える”人流解析とは

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する