ディープラーニング(深層学習)に関連する、開発事例や最新技術動向を情報発信するコミュニティー「DEEP LEARNING LAB」は2019年6月8日、2周年を記念するイベントを都内で開催した。本稿では基調講演で語られた内容を紹介する。

最初に登壇した東京大学大学院工学系研究科 人工物工学研究センター/技術経営戦略学専攻 教授 松尾豊氏は、2006年7月に発表されたGeoffrey E. Hinton氏およびSimon Osindero氏の論文「Deep Bellef Net」から始まり、2019年5月発表のJonathan Frankle氏およびMichael Carbin氏による「宝くじ仮説」に至るまでの歴史をひも解きつつ、「深層学習技術は進み、事例も増えてきた一方で、課題が残る」と指摘する。

平成元年(1989年)時と平成30年(2018年)時の世界企業時価総額ランキングを比較して、「インターネットの存在がランキングの中身を変えた」と述べながら、2000年初頭のインターネットと現在の深層学習を取り巻く状況を比較しつつ、「Amazon(1994年)やGoogle(1998年)の創業時、ビジネスはまだまだ。くつがえったのは2000年代の検索連動型広告の登場以降。皆が収益性の高さに気付き、インターネット広告が広がっていった」と、インターネットが普及期を迎えて産業化に至る歴史を説明しつつ、深層学習が初期の段階にあり、インターネットのようにビジネスインフラに至るには20年ほどかかると指摘。その上で「深層学習を基盤としたビッグビジネスが発生していないのは至極当然。長期的にとらえるべき」と現状を分析した。

では、今後我々が迎える深層学習時代においてプラットフォーマーとなるためには、松尾氏も「いまだに分からない。聴講者も共に考えてほしい」と問いかけつつ、私見を次のように説明した。建設作業の検収や製造業の開館検査、食品の品質チェックなどを指す「(1)熟練の『眼』のスコア化」と、トマトの収集作業や重機の自動操縦などを意味する「(2)中心的な作業の自動化」の段階では、非IT産業が導入した際のギャップが大きく、ビジネスの潜在能力は高いと指し示した。少しずつ自動化が全体に広まると横展開やグローバル展開が始まり、「(3)今まで人的なオペレーションに頼っていた現場作業の横展開」が始まる。この時点で類似製品やサービスとの差別化が難しくなり、価格競争へとつながって最後は「(4)人がお金を出していいと思う感性的・ストーリー性を持った消費行動を喚起」する世界に至るという。このシナリオを実現できるプレーヤーがプラットフォーマーの席を得られると指摘する松尾氏だが、他方で「マーケティングでイメージを売る要素が強まる」とビジネススタイルの変化が生じると推察した。

その片鱗(へんりん)として「『すごい』といえるビジネスプランは100に1つ程度だが、実際に誕生している」と松尾氏は深層学習ビジネスの現場を説明する。「電動エレベーター(1889年)は当初『階段を使えばよい』といわれていた。だが、電動エレベーターの登場と相まってシカゴやニューヨークで高層ビルの建設ラッシュが始まった」と述べ、前述した深層学習ビジネスが初期段階にあることを改めて強調。その上で「(人間の認識能力を代替する)深層学習×高速・常時・素人」がビジネスに欠かせないと指摘した。一例としてあげた中国の中古車eコマースプラットフォーム「Guazi」は、「査定プロセスをすべてリアルタイムでクラウドに送信し、数十から100の査定を自動化。ユーザーが車を売りたいと思ったらスタッフが30分程度で査定し、1時間後に現金化する」(松尾氏)。一見すると日本でも実現可能なサービスだが、残念ながら日本企業においてはPoC(概念実証)段階にとどまり、周回遅れである現状を否定することは難しい。

松尾氏も「機械学習・深層学習のPoCはたくさん行われているが、プロダクションに結びついた例は少ない」と指摘し、技術力はあってもビジネスが弱いスタートアップや、新規事業に踏み出せない大企業など、企業の競争力が乏しいと示唆する。他方で企業が深層学習に取り組み上で狙いが不明瞭であるとも指摘した。「言葉は悪いが儲かってなんぼ。最終顧客の価値提供と同時に利益を生み出すのが重要だ」(松尾氏)からこそ、機械学習を用いてコストを削減するのか、新たな付加価値を得たいのか、最終ビジョンはどのようなものかを明確にしなければならないという。

さらに2001年に弾けたインターネットバブルを引き合いに、「受託の時代は長くない。必殺技を生み出さないと厳しくなる。インターネットバブルと同様のことがAIでも発生し、調整局面が必ず訪れる」(松尾氏)ため、産業によって異なる事業者の特性や、顧客の特性などを踏まえた精密な事業戦略が欠かせないと警鐘を鳴らす。グローバルと日本における差異として、「年功序列が強すぎて、大企業ほど企業トップの理解レベルが他国よりも低い」「IT・機械学習に対する社会全体の理解が低い」「人材育成が圧倒的に遅れている」とも指摘した。

次に登壇したMicrosoft Senior Director of Data Science, Rahul Dohia氏は、重大な環境問題の解決にAIの力を活用する「AI for Earth」プロジェクトにも参加しており、3つのストーリーが語られた。1つめは「Team Rubicon(チーム・ルビコン)」。地域社会の復興と災害からの復興を支援するため、軍の退役軍人を動員するTeam Rubiconだが、2017年8月末にテキサス州を襲った大型ハリケーン「ハリケーン・ハービー」発生後は8万人以上のボランティアが集まったものの、「彼らはボランティアの専門家チームをまとめ、救援物資の提供や数十万の書類処理を行ったが、それは手動だった」(Dohia氏)。

米国ではFEMA(Emergency Management Institute)という緊急事態管理協会による書類でボランティアスタッフのスキル認定やトレーニングを行っているが、その書類処理が大きな負担になった。Microsoftはデータサイエンティストやエンジニア、ビジネスユーザーが共同作業を行った。CIO(最高情報責任者)による指揮の下、FEMAの証明書はOCRで読み込み、ボランティアスタッフの割り当てを行うアルゴリズムは他のプロジェクトで使用していたものを修正することで、「数日から数週間かかるチーム構成を数時間に短縮した」(Dohia氏)という。

2つめのストーリーは「Routing Calls to Customer Service(カスタマーサービスへのルーティングコール)」。とある大規模なオンライン旅行代理店は、収益性の高い顧客に対して、迅速な顧客サービスサポートを提供したいと考えた。そこで、コールセンターシステムに発信者の価値を識別し、キューの優先順位を割り当てることとした。その判断基準だが「顧客の生涯価値」を基盤として、線形計画法モデルに基づいたプログラミングでキューの位置を調整し、音声認識による発信者の認識を行うシステムである。だが、「プロジェクトは数ヶ月間かけた開発後に棚上げされた。2014年時点で多くのデータ量とデータサイエンス、AIが足りなく、ほとんど機能しなかったから」(Dohia氏)だ。最終的に本システムは稼働に至ったものの、トレーニングのバイアスや消極的なチームの存在など、ビジネスの課題を大きく浮き彫りにしたという。

3つめのストーリーは「Machine Reading Comprehension(機械読解力)」。Microsoftは迅速な契約交渉を行うため、契約情報を提示するAIアシスタントの開発に着手した。「交渉時間を6カ月から2カ月に短縮するのが目標の1つだった」(Dohia氏)と振り返る。社内ある契約書をOCRでデータ化し、顧客情報などを長期の時系列データを学習できるLSTM(Long Short-Term Memory)で処理し、UIの構築に成功した。だが、同社は「私たちが6カ月から1年かけてAIソリューションを開発するのは、もう時代遅れかもしれない」(Dohia氏)と語る。開発プロジェクトのゴールがビジネスの優先順位によって変化し、現実が開発を追い越す現象がかいま見られたからだという。結果的に同社は新たなAI技術の開発に成功し、データサイエンティストやエンジニアとの共同作業というよい側面があったと述べつつも、機械学習における課題を残したと語った。

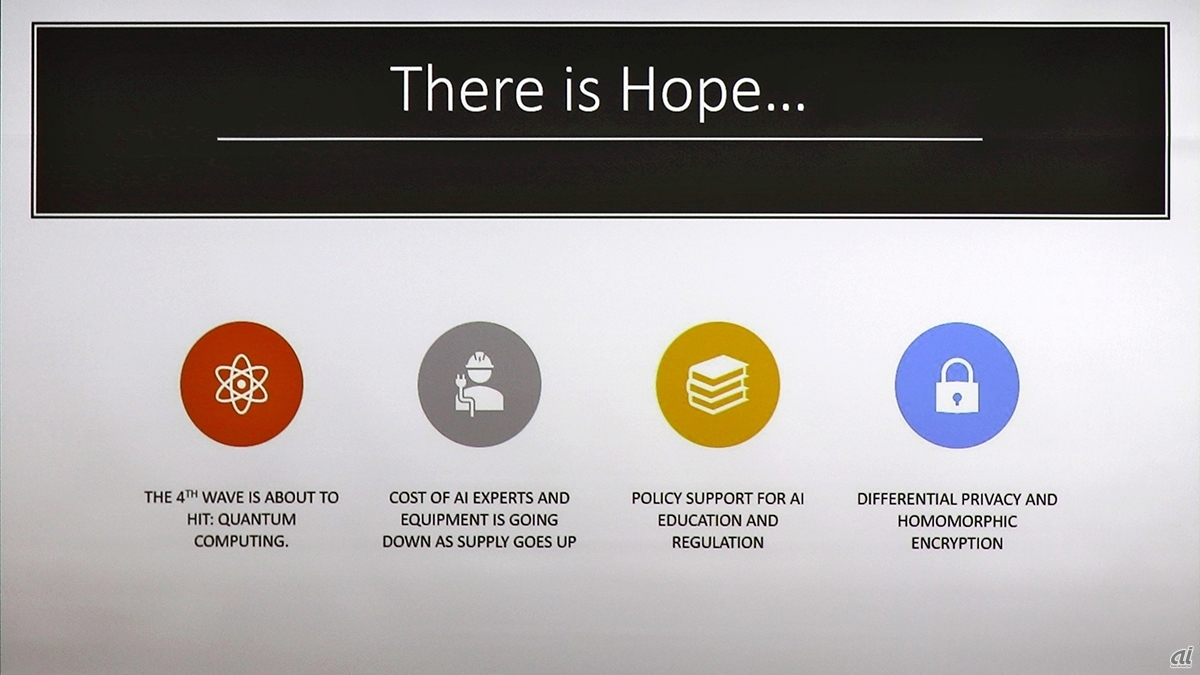

3つのストーリーを踏まえた上でMicrosoftは、「誇張」「管理」「倫理」の重要性を述べた。「成功と失敗の観点から(3つのストーリーを)話したが、ここには誇大宣伝がたくさん含まれている。(管理については)経営陣は必ずしもAIプロジェクトがどのように機能するかを知っているわけではない。また、データサイエンティストと管理者の間には溝がある。そしてもっとも重要なのが倫理的ガイドラインの欠如。それでも希望を持ちたい」(Dohia氏)と述べながら、「量子コンピューティング」「AI熟練者のコストダウン」「AIに関する教育と規制」「異なるプライバシーと準同型暗号」の存在が未来につながると述べて降壇した。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

無限に広がる可能性

無限に広がる可能性

すべての業務を革新する

NPUを搭載したレノボAIパソコンの実力

CNET Japan Live 2025開催レポート

CNET Japan Live 2025開催レポート

イノベーションの「種」から社会実装へ--

社会課題の解決に挑む各社の挑戦

心と体をたった1分で見える化

心と体をたった1分で見える化

働くあなたの心身コンディションを見守る

最新スマートウオッチが整える日常へ

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

メルカリが「2四半期連続のMAU減少」を恐れない理由--日本事業責任者が語る【インタビュー】

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

なぜPayPayは他のスマホ決済を圧倒できたのか--「やり方はADSLの時と同じ」とは

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

AIが通訳するから英語学習は今後「オワコン」?--スピークバディCEOの見方は

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

パラマウントベッド、100人の若手が浮き彫りにした課題からCVCが誕生

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

野村不動産グループが浜松町に本社を「移転する前」に実施した「トライアルオフィス」とは

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「ChatGPT Search」の衝撃--Chromeの検索窓がデフォルトで「ChatGPT」に

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

「S.RIDE」が目指す「タクシーが捕まる世界」--タクシー配車のエスライド、ビジネス向け好調

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

物流の現場でデータドリブンな文化を創る--「2024年問題」に向け、大和物流が挑む効率化とは

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

「ビットコイン」に資産性はあるのか--積立サービスを始めたメルカリ、担当CEOに聞いた

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

培養肉の課題は多大なコスト--うなぎ開発のForsea Foodsに聞く商品化までの道のり

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

過去の歴史から学ぶ持続可能な事業とは--陽と人と日本郵政グループ、農業と物流の課題解決へ

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

通信品質対策にHAPS、銀行にdポイント--6月就任のNTTドコモ新社長、前田氏に聞く

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する

「代理店でもコンサルでもない」I&COが企業の課題を解決する